有文事者必有武備

邵樂韻

倪樂雄

著名軍事學者、上海政法學院政治學系教授。致力于戰爭與文化、東西方戰爭文化比較研究和國際軍事外交研究,引起國內、國際學術界同行的關注。曾準確預測了臺海危機、印巴沖突、美伊戰爭進程。曾應美國駐華大使的邀請,作為美國國務院新聞總署東北亞安全項目“國際訪問學者”出訪美國國防大學、陸軍戰爭學院、陸軍參謀指揮學院、西點軍校、國務院、國防部、太平洋戰區總部、太總部陸軍司令部等單位。

目前,我國處理南海問題的最好方式就是外交跟軍事威懾交替使用。孔夫子在2000多年前就提出:有文事者必有武備。

對待領土、領海主權爭端,中國秉持著“擱置爭議、共同開發”的原則。可是具體到南海問題,卻像在害“單相思”。最近,菲律賓、馬來西亞等部分東南亞國家在中國南海動作頻頻,美國“無瑕”號也趕來遙相呼應,對中國的海洋和周邊外交戰略提出了非常嚴峻的挑戰。

從民間傳來兩種聲音——“準備打”或“不宜打”。然而,解決南海問題,遠不是單純的“打”或“不打”的抉擇。一方面,是中國同東南亞國家、同美國越來越緊密的戰略合作關系;另一方面,面對南海資源的流失,隨著5月13日專屬經濟區和大陸架劃界案截止日期的臨近,中國也感到了一種捍衛主權和國家利益的緊迫感。

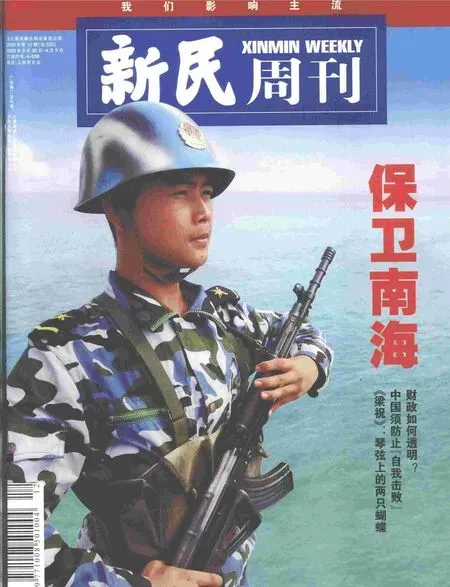

南海問題的出路何在?中國要如何平衡各種因素、在維護國家主權的同時營造一個有利于國家未來持續發展的國際環境?近日,著名軍事學者倪樂雄教授接受了《新民周刊》的專訪,提出了解決南海爭端問題的新思維。

南海利益

南海,對于中國今后50年、100年甚至更加長遠的未來意義重大。這里面集中了三方面的利益:一個是資源利益。陸上資源總會開采光,世界上3/5是海洋,里面蘊藏著豐富的資源,南海對中國無疑有著巨大的經濟利益;第二,從維系國家生存的海上生命線來講,南海是中國海上生命線的一段,而且是在家門口的一段。如果失去了南海,中國有相當一段海上生命線將失去控制;第三,從軍事國防角度來講,失去了南海,也就喪失了我國南部海洋上廣闊的戰略縱深——國防線被壓縮到海南島一線,這是很憋屈的,南部就被封死了。

這三方面組合起來,就形成我國目前在海洋、特別是南海方面的重大利益,而這個利益我們不應該放棄。

這次派出漁政311船,是我們第一次比較強烈的回應。

劃界案是引發近期南海爭端的導火索,對那些非法占據我國領土南海諸島的國家來說,給它們提供了一個企圖取得國際“承認”的機會,所以這次有些國家的動作比較猛,例如馬來西亞總理巴達維登陸光星仔礁宣示“主權”、菲律賓參眾兩院通過領海基線法案并由總統阿羅約簽署成為法律等——菲律賓這么做一部分是出于國內政治壓力:2010年6月阿羅約任期結束,菲律賓將舉行大選,各黨派在南海問題上做文章也是為了在今后選舉中爭取選票和民心。

但是這樣一來對中國的沖擊就很大。現在我國有三艘漁政船在南海巡航執法、行駛行政管轄職能,這是一種對等行為,柔中帶剛,有理有節,也符合海軍將領們講的“先禮后兵”的順序。

我估計接下來會有兩種結果:其一,漁政船開至南海不做激烈反應,巡航結束后南海局勢回到原來狀態,不激化矛盾,這種結果的可能性比較大。因為如果沒有聯合國這個法案的期限,也不會出現局勢驟然緊張的情況,中國現在這樣做是對菲律賓、馬來西亞等國過分行為的必要對等回應。

其二,現在越南也跳出來表示高度關注,那么它關注到什么程度?也派漁政船來對峙還是派出軍艦?如果碰到對方比較強硬的武力挑釁,我們肯定也會派軍艦過去為漁政船護航,這樣的話矛盾就升級了。當然,不一定會打起來。

海權和海軍

我國的經濟生存結構已經由傳統幾千年的內向型經濟結構迅速轉為外向型經濟結構,變成一個現代海洋國家,相當于古代西方的雅典、中世紀的威尼斯、近現代的英國和荷蘭。

我在研究海權問題的時候,從歷史角度總結了西方海洋國家的發展模式。一個國家在什么情況下會重視海權、發展強大的海上軍事力量?即,一旦由內向型經濟結構變成依賴海洋通道的外向型經濟結構以后,必然召喚強大的海權。

比如,古代雅典的強大是跟掌握著東地中海的制海權息息相關的;在近現代,有“日不落帝國”之稱的英國發起殖民運動、對外開拓掠奪,其霸權跟它強大的海權也密切相關。

當然,我國現在變成海洋性國家跟過去西方國家的情況不同,在21世紀這樣一種文明狀態,殖民主義時代弱肉強食、“金錢到哪兒、炮彈跟到哪兒”的模式已經顯得格格不入。但是這種模式并沒有完全退出歷史舞臺,比如美國第七艦隊在宣傳手冊上開門見山就提出:“美國為何需要全球軍事存在?因為我們的商業利益遍及世界”。所以說,海軍為本國的海外商業利益保駕護航,是自古以來帶有規律性的現象。

現在有人談起中國海軍要發展到多大規模、遠洋海軍要發展到多大規模。理論上講,中國遠洋海軍的發展、對海權的追求也是有限的,而我們的目標是:發展與自己國家海外利益相匹配的海軍,保障國家海上生命線:以南海為起點,西至印度洋,最后到達亞丁灣。在所經區域,如果有任何對我們海上生命線的威脅,我們都是很敏感的。像打擊索馬里海盜方面,我們也派了軍艦到印度洋去護航。

這次美國在南海違反國際法和我國的法律法規,擅自在南海地區進行所謂的海洋考察,我們馬上就派船過去對峙,這實際上是向全世界發出強烈信號:我們對涉及我國海上生命線的地區是非常敏感的,而且將來會越來越敏感。

軍事力量有用,但并非是解決問題的靈丹妙藥。中國在南海問題上,常規軍事力量沒有壓倒性優勢,像馬來西亞、日本都有很先進的潛艇裝備。有了強大的海上力量不一定能解決所有問題,但沒有常規軍事力量解決起來更難。當然,有比沒有好,至少我們強大了,他國不敢如此肆無忌憚。

美國的矛盾

在亞洲走向團結的整合過程中,美國一直處于矛盾狀態。

按照美國的理想和長遠目標,它不希望亞洲出現四分五裂的狀況,最好像歐洲一樣整合起來,然后美國也能插一腳進來。可是從傳統戰略思維看,美國認為亞洲存在潛在的挑戰勢力,它又想從中挑撥、做亞洲的離岸平衡手,這種想法和采取的動作又跟它的長遠目標相矛盾。

對美國來說,是促合還是挑撥,也是短期和長遠利益的選擇,這就要看美國政治家是否明智了。

美國在南海上的行為,對東亞經濟、政治、軍事事務的整合是起負面作用的。“無瑕”號是美國派來偵察中國海底潛艇情況的,這幾年美國一直聯合日本追蹤我們的潛艇,此次事件是這一系列動作的延續。

美國為什么對中國潛艇這么感興趣?首先,美國認為中國對它最大的威脅就是遠程導彈和攜帶核彈頭的核潛艇。美國對中國的核打擊力量作過評估,認為中國的陸基核武器發射基地威脅不大,美方只要動用常規兵力精確打擊就能一次性摧毀。關鍵是我國的核反擊力量難以捕捉,因此他們對我們的潛艇(核潛艇)特別感興趣,希望能夠完全控制我們的核反擊力量。

另外,我國東海、北海、黃海那邊水道較淺,潛艇容易被發現;而南海水道較深,中國一個大型的海軍(潛艇)基地也即將在海南島附近建成。所以,美國想在那里偵察測量我國潛艇的進出通道、海底地形、水溫情況等——“無瑕”號是有深遠目的的,美國對中國還是存在防范心理。

從純粹國家利益出發,“無瑕”號事件給我們宣示對南海諸島的主權來講提供了一個機會。“無瑕”號已經來偵察了不止一次兩次,這次我們就逼上去了,這個措施是必需的。

“歐盟”模式

南海問題很棘手,中國也存在一種緊迫感。

現在這個時代不是完全靠武力就能解決的,這跟我們的和平外交政策、建立和諧世界的主張格格不入。但是,和平外交解決爭端也有底線。一個國家如果不是到了萬不得已的時候,一般不會考慮動武。現在事態還沒發展到這個地步。

解決南海問題的前景,我們可以參考戰后歐洲的發展模式。例如,法國和德國曾就阿爾薩斯—洛林地區領屬之爭來回拉鋸,先后經歷了普法戰爭、第一次世界大戰和第二次世界大戰,但是靠武力也沒能解決問題。后來隨著歐共體發展成為歐盟,就好像出現了一個新的聯邦性質的龐大國家,各個歐洲國家成為其中的一部分,大家都放棄了自己一部分的國家主權而服從于歐盟,實行經濟一體化、采取統一的軍事政策等。于是現在回過頭來看,當初這些領土爭議都顯得很次要甚至很幼稚了。

我認為,南海問題最終解決的模式,也是要等到東南亞地區發展到歐盟這種狀態:大家主權意識有所淡化,自然也就不那么計較了——當然,對亞洲而言這種狀態還比較遙遠。一個國家在什么情況下會放棄部分主權?除非在不放棄某一部分主權跟放棄部分主權的條件下,能使該國獲得更安全、更繁榮昌盛的發展——我們在歐洲已經看到了這樣的模式。

目前,我國處理南海問題的最好方式就是外交跟軍事威懾交替使用。孔夫子在2000多年前就提出:有文事者必有武備。儒家講究溫文爾雅,也知道注重武備——光有文事,人家把你的善意當作軟弱可欺。所以文備、武備同樣不可荒慢和懈怠。

當然,我們不會首先使用武力,底線是對方先動手。這次我們派出漁政船的含義豐富。有人揣摩是針對美國,我認為是既針對美國也針對東南亞。當漁政船受到挑釁或無法執行行政管理權的時候,就是一個底線,然后就是軍艦的底線。■