邢質斌:退休后,家事第一

林勇敏

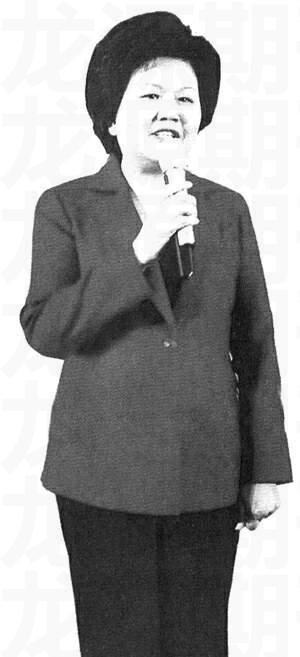

邢質斌退休了,人們紛紛感慨一個時代結束了。因為《新聞聯播》的限制,她被很多人誤會成了嚴肅、刻板、一成不變的符號,其實她是一個普通的北京老太太,低調樸素,和藹可親。

日前,央視《新聞聯播》著名主持人邢質斌證實了自己已于今年7月退休的消息。談到自己退休后的生活,邢質斌表示:“目前家里有事,現在正忙于處理,還沒能閑下來好好考慮,家事目前是第一要務。”對于是否還會在央視的其他節目中亮相,邢質斌說:“這要看領導是如何安排的。”

聲音像小鋼炮

當年,邢質斌從北京師范大學附屬中學畢業后,到大興縣紅星公社插隊,后又到縣廣播站播音。對于邢質斌的這段經歷,央視原黨委副書記宋培福可是記憶猶新——“頂多二十三四歲,個兒不高,短發,不算漂亮,但也挑不出啥毛病。”

那是1973年年底,宋培福在大興縣的岳父家準備迎接新年。一天,他極為偶然地聽到了從縣廣播站傳出的女聲,“就跟小鋼炮似的,‘突突突”,宋培福竭力模仿那種感覺。他馬上揣度這到底是中央人民廣播電臺哪位播音員的聲音,“想來想去,都不像,可是聽上去就是耳熟。”音質的力度,抑揚頓挫的感覺,都讓他不敢相信,“這真是一個小廣播站播音員發出的聲音?會不會是從廣播電臺轉播過來的?”時間匆匆,來不及細想,宋培福就與這“小鋼炮似的聲音”擦肩而過了,但聲音卻始終縈繞在他的腦海里。

轉眼到了第二年夏季。一天,錄音科同事為宋培福帶來了一個姑娘。貌不驚人的邢質斌一開口,宋培福迅速捕捉到那個久違的聲音,正是他當初在岳父家不期而遇的……

兩個月后,邢質斌到中央電視臺報到。當時,她家里人都很高興。特別是她父母,好像這孩子一下子就找到了“金飯碗。”

大家叫她“二姐”

1976年7月1日,中央電視臺向全國十多個省市電視臺傳送信號,《全國電視臺新聞節目聯播》開始試播。微燙的發梢、黑色的老款西服,打褶的垂簾背景,以灰、黑為主的色調,這就是20世紀70年代末、80年代初邢質斌的熒屏形象。

論過目不忘,播音員中屬邢質斌與羅京功夫最過硬。“有時必須要播出從中央直接下達的文件,可等到新聞已經開播了,稿子才拿來。上面勾勾畫畫,飄滿了‘紅氣球,看得我們腿都發軟。可他們就能鎮定自若,‘掃完一遍后,一字不差地播出來。”央視原新聞中心主任章壯沂對邢質斌豎起了大拇指。

曾在《新聞聯播》工作過的播音員盧靜說:“1983年我和羅京剛到臺里時,看大家都叫邢質斌‘二姐,我們也跟著叫起來,現在已記不得這個叫法的由來。但她確實很像姐姐,處處做表率,還很會照顧人。別看她外表挺嚴肅,但生活中卻讓人感到很溫暖。生活中,她是個很有主見的人,我們誰有什么事情想不明白,都愿意找她聊聊,有時候經她一點撥就豁然開朗了。”

盧靜還透露,私下里,邢質斌的話還是挺多的。聊起社會上的新聞,一說就是一個多小時,偶爾還會和同事聊聊愛人和兒子。

邢質斌說,自己播新聞這么多年,同樣會有緊張的時候。在突發情況下,有時還會緊張得忘詞。幸好憑著多年的實踐經驗,能把這種緊張掩飾過去,但長期下來也覺得非常疲憊。感謝家人一直大力支持自己,兒子也從來沒有抱怨過,讓她在工作壓力面前能保持一種平常心。

家事成為第一要務

雖然邢質斌在央視稱得上德高望重的元老級人物,但她在2001年接受采訪時曾自曝早就想退出,“10年前我就考慮過換個崗位,但是領導不允許,就放棄了。”原來,面對羅京、張宏民、楊柳、王寧大批后起之秀,邢質斌的心里充滿壓力。她向中國傳媒大學教授張頌傾訴苦惱:想從《新聞聯播》退下來,去當記者。張頌說:“她具有記者素質,新聞語言能即興發揮。但怎么可能真去圓記者夢呢?恐怕《新聞聯播》早就成了她生命的第一了。”

2006年11月25日晚,“金話筒獎”在天津舉行了頒獎大典,邢質斌捧得“金話筒獎”—中國播音主持界的最高獎,盡管她早已是“中國最著名的播音員”。

獲獎后的她感言道:“能夠在央視這個平臺上干三十多年,我真的很榮幸。”她雖然話語不多,但是已經表露了自己的心態,讓人覺得這段話更像是退休聲明。

邢質斌很少接受媒體采訪,行事也一直比較低調。今年全國“兩會”期間,有政協委員提出提案,直言央視《新聞聯播》節目播音員結構老化。這一提案在全國觀眾間產生了很大的爭議,但許多網友對邢質斌的評論十分中肯:“莊重、親切、可以信賴。”

談到退休后的生活,邢質斌表示:“還沒能閑下來好好考慮,家事目前是第一要務。”

2009年7月17日,河北武安楊蘭春塑像揭幕儀式暨朝陽溝首屆文化節開幕,剛剛退休的邢質斌也應邀前去祝賀,并登臺誦讀了楊蘭春老先生生前寫給武安朝陽溝村的一封信。朝陽溝村之行,是邢質斌退休后的首次公開亮相。

著名播音藝術家,中央電視臺《新聞聯播》資深播音員。

祖籍山西昔陽,1947年11月生于河北省隆堯縣。1974年進入中央電視臺后,從以毛澤東同志為核心的第一代中央領導集體,到以胡錦濤同志為總書記的中央領導集體,其大政方針她都播報過。其中最著名的是現場解說了1984年和1999年的國慶閱兵式。