趣味數值轉換機

汪嘉佐 莫凡 于波

在我們的學習過程中,數值轉換機更多的是以一類問題的形式呈現的,但其實這是一個很值得研究的課題,以其為載體,可延伸出諸多趣味項目。下面,我們就來聽一聽身邊的小伙伴學習數值轉換機時的感受與心得吧。

南京師范大學附屬中學樹人學校 汪嘉佐:

在學習前,我簡單了解了數值轉換機,了解了數值轉換機的基本結構,也知道了其運行法則。但是,我也產生了一些疑問,比如:數值轉換機中不同部分是由不同結構的圖形組成的,有矩形、平行四邊形、菱形等,為何這樣規定?我認為他們有不同的含義。同時,我對數值轉換機的了解僅僅停留在計算層面上,我希望了解到其更多的用途,尤其是在生活和科技中的應用。

學習數值轉換機時,我先學習了數值轉換機的基本模型,也就是代入數值計算。這是簡單的代數計算。然后,老師展示了兩個模型,讓我了解到數值轉換機的計算原理與代數式是一樣的。我認為數值轉換機是建立在代數式計算的基礎之上的。接著,老師展示了數值轉換機的逆計算,即知道結果求輸入值。經過學習,我發現逆向計算的方法與方程類似,設代入值為x,再將x代入計算,得到一個方程式,再解方程,求出x值,也就是輸入值。那么,是不是只要確定輸入與輸出的值,就可以在其中得到無限個過程呢?

南京師范大學附屬中學樹人學校 莫 凡:

我了解到,數值轉換機有一個新功能:判斷。例如,設定一個數x,如果x是奇數,那就走一條路,如果x是偶數,那就走另外一條路。這樣的操作使轉換機復雜了許多。

老師在課堂上向我們展示了數值轉換機計算的規律。比如“輸入x→-1→×3→輸出”這個數值轉換機,它的規律是:輸入的數值每增加1,輸出的數值就會增加3。為什么呢?我對這個問題進行了探究:設輸入值為x,則輸出值為3x-3;輸入值為x+1時,輸出值為3x。因為3x-(3x-3)=3,所以輸入值每增加1,輸出值會增加3。這也體現了數值轉換機與代數式計算、方程的共通之處。

通過對數值轉換機的學習,我認為數值轉換機能更加直觀地體現計算的過程。

教師點評

同學們的發現都很精彩且閃光,值得大家學習。學習過程中,很多問題都值得我們去刨根問底。

數值轉換機就是對一個數或字母按照一定程序進行運算(即轉換)的計算機。其程序可以是以框圖的形式表現出來,也可以是運算式,甚至可以是計算機語言,它強調的是輸入值與輸出值之間的一種內在關系。

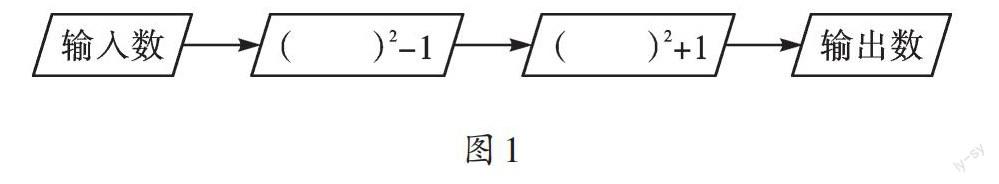

數值轉換機中不同部分是由不同結構的圖形組成的,為何這樣規定?其實這個問題,本質上是有關“程序框圖”的問題。程序框圖又稱流程圖,是一種用規定的圖形、指向線及文字說明來準確、直觀地表示算法的圖形,是一種規范化的圖形表達形式。數值轉換機是內在,程序框圖是可選擇的一種外形。如圖1這道中考題,就是一個沒有嚴格按照程序框圖格式來表達的數值轉換機。

此外,數值轉換機的應用,除了計算層面外,也應用在很多方面,比如說計算機,程序員將算法編成程序,當我們輸入各種數值時,它的程序就在不斷地運行、輸出。這樣的一種程序、算法,其實就是數值轉換機在計算機領域的延伸與應用。

汪同學問,“是不是只要確定輸入與輸出的值,就可以在其中得到無限個過程呢”,看得出來,汪同學是一個愛思考的學生。條條大路通羅馬,從輸入到輸出的過程就相當于等價變形。其實,我們在代數式中的混合運算,每一步的計算都可以作為其中一個中間過程,因為最本質的輸入、輸出間的數量關系是不變的。

(點評教師:南京師范大學附屬中學樹人學校 于 波)