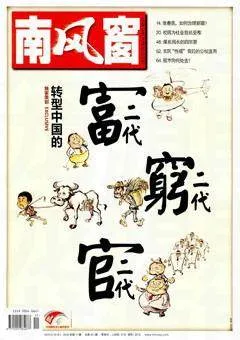

“官二代”與公平正義

王大鵬

就“官二代”而言,年齡不應(yīng)該是關(guān)注的焦點(diǎn),而是任命干部的方式與程序出了問題。提拔官員的方式方法出了問題。

河南固始縣公選鄉(xiāng)鎮(zhèn)長事件之后,“官二代現(xiàn)象”開始引起廣泛關(guān)注。今年年初,一則網(wǎng)絡(luò)傳聞得到官方承認(rèn):浙江省溫州市龍灣區(qū)委組織部、人事勞動局、監(jiān)察局幾年前聯(lián)合發(fā)文招錄公務(wù)員,紅頭文件的名字很坦率——《關(guān)于考錄副科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部子女的補(bǔ)充規(guī)定》。“官二代”的出現(xiàn)已不是個別現(xiàn)象,尤其是在我國經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的中西部地區(qū),進(jìn)入官場或事業(yè)單位“吃財(cái)政飯”更是早已成為大多數(shù)人的首選。由于官場職位稀缺,競爭人數(shù)眾多,就造成往往只有當(dāng)?shù)貦?quán)貴子弟才能被選拔到比較重要的崗位。

“官二代”的本質(zhì)

在關(guān)于“官二代”的說法中,網(wǎng)絡(luò)上幾乎是罵聲一片。平心而論,官二代原本只是一個中性現(xiàn)象。任何行業(yè)皆有二代三代,所謂世家之謂。美國也有父子先后當(dāng)總統(tǒng)的,比如老布什與小布什,在同一個時(shí)代當(dāng)總統(tǒng)。但沒人認(rèn)為小布什當(dāng)總統(tǒng)是靠老布什的人脈關(guān)系與政治基礎(chǔ)當(dāng)上的。

人們可能有一個誤解,28歲當(dāng)上副廳級干部,23歲當(dāng)上地級市的副局長。年齡顯得很扎眼。鄧小平23歲就是中央秘書長,25歲舉行百色起義。鄧小平后來總結(jié)說,我20多歲就在中央做大官,啥也不懂,但是干得也很好啊。就“官二代”而言,年齡不應(yīng)該是關(guān)注的焦點(diǎn),而是任命干部的方式與程序出了問題,提拔官員的方式方法出了問題。

雖然干部選拔是在公開公正的名義下進(jìn)行的,但所謂的公開選拔在一些地方卻成了一些人任人唯親的遮羞布。誠然,沒有人否認(rèn)官二代做官不是公開選拔的結(jié)果,但這一結(jié)果實(shí)質(zhì)上卻又是對公開選拔程序是否公平公正的最大質(zhì)疑。值得注意的是,每次類似的事情發(fā)生之后,地方政府都三緘其口,跟輿論玩起“躲貓貓”,反而使公眾的興趣更加高漲。

“官二代”的出現(xiàn),并不是說官員的后代就是“官二代”。“官二代”是作為一個特定時(shí)代里特定的問題出現(xiàn)的,這里的關(guān)鍵是“官”字,如果官成了二代的前提甚至成了充要條件,使得這種正常的現(xiàn)象成為一種不正常的官場體制或官場形態(tài)的時(shí)候,就等于把公權(quán)變成了私人的東西而世襲,就觸及了社會制度中最基本的底線。

這是因?yàn)椋覈賵龌蚬珓?wù)領(lǐng)域的裙帶關(guān)系、近親繁殖現(xiàn)象相當(dāng)嚴(yán)重,從國家一級的大機(jī)關(guān)、各政府部門,到高校、企事業(yè)單位,父子、夫妻、連襟等親屬分居上下級或同級領(lǐng)導(dǎo)崗位的現(xiàn)象比比皆是。現(xiàn)在近親繁殖又蔓延到國家公務(wù)員的錄用上,其弊端正在一一顯現(xiàn)。如此,“官二代”這一現(xiàn)象可謂是近年來權(quán)力腐敗現(xiàn)象的派生品。

正如常識告訴我們的那樣,“富二代”和“官二代”不見得都是壞人,“貧二代”也不見得都是好人。但是,這樣兩種明顯的不公平,加上日益惡化的官民矛盾,必然使得“官二代”成為眾矢之的。事實(shí)上,一些“官二代”瘋狂搶奪資源(包括人事資源)的行為,已經(jīng)成為令人不敢恭維的官場風(fēng)習(xí)的一部分,最大限度地為社會上仇官的情緒添加了燃料。跟平民相比,官員的后代,原本就有競爭的優(yōu)勢,如果連競爭本身都被取消,變成赤裸裸的有權(quán)者通吃,那么,由此造成的社會危機(jī),是不言而喻的。

“官二代”產(chǎn)生的原因

中國自秦漢以來,就是一個家天下和官本位的國度,官僚占有最多的社會資源,也占據(jù)著社會最多的榮耀。中國的“官本位”思想可謂是源遠(yuǎn)流長。“萬般皆下品,唯有讀書高”,“十年寒窗無人問,一朝成名天下知”,這些在小時(shí)候耳熟能詳?shù)膭钪究陬^禪,實(shí)際上是“官本位”思想的真實(shí)寫照。但是同時(shí),官僚也是政治的主導(dǎo)者,政務(wù)的操作者,所謂以吏為師,國家的富強(qiáng),社會的好壞,在很大程度上取決于官員的優(yōu)劣,也依賴官僚制的效率。按官僚制的自身邏輯,這個制度,必須不斷地從平民中汲取新生的優(yōu)秀人士,以保證官僚制的效率,維持國家的穩(wěn)定和社會的良性發(fā)展。所以,歷朝歷代,官員的選拔,一直都是政治制度的核心問題。

但是,中國又是一個以家族為核心價(jià)值的國度,官員和他的家族是利益攸關(guān)的共同體,做了官的人,有義務(wù)給自己的家族(當(dāng)然包括后代)帶來好處,由此造就一種對權(quán)力、官位、官員的崇拜和敬畏,進(jìn)而導(dǎo)致長官意志、權(quán)力至上觀念和依附意識的盛行。對部分掌握著公權(quán)力的官員來說,利用自己手中特權(quán),可以名正言順地安排自己的子女進(jìn)入,并充分利用“隱性”的特權(quán)和潛規(guī)則,以多種方式幫助自己的子女發(fā)展。

平心而論,在一個正常的職業(yè)世界中,如果官員們沒有特權(quán),沒有區(qū)別于其它社會群體更高的福利、地位和權(quán)力,那么,人人都能夠平等享受社會職業(yè)所帶來的生活樂趣,“官二代”子承父業(yè)也就不可能演變成一種“仇官”的社會心態(tài)。只有當(dāng)“官二代”的成長,成為一種破壞社會公平和法治精神的官場體制或官場形態(tài)的時(shí)候,它才會觸及社會最敏感的政治神經(jīng),并飽受輿論的指責(zé)。

在我國公務(wù)員制度的安排中,由于《公務(wù)員法》的實(shí)施時(shí)間較短,配套的公務(wù)員權(quán)力限制和激勵保障的法規(guī)還沒有建立或不夠成熟,現(xiàn)行的與公務(wù)員權(quán)利保障相關(guān)的制度運(yùn)行相對獨(dú)立與封閉,使我國公務(wù)員目前享受的福利和保障實(shí)際上是一種“國家保障”。在工資、福利和社會保障并不是每一個社會成員普遍享受的情形下,“國家保障”的穩(wěn)定性雖然也有利于吸引人才,但也由此強(qiáng)化了人們的“官本位”思想,使公務(wù)員流動困難。特別是在公務(wù)員退出的外部條件不成熟的情況下,難以有效疏導(dǎo)官員“獨(dú)木橋”的擁擠現(xiàn)象。

另外,我國公務(wù)員的分配仍處于孤立于市場分配體系之外的封閉系統(tǒng),還沒有建立起與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的公務(wù)員工資增長機(jī)制,因而公務(wù)員收入無法與其他社會成員的分配實(shí)現(xiàn)均衡。公務(wù)員的工資增長機(jī)制僵硬,缺乏制度性保障,致使自認(rèn)為工資水平偏低的官員,追求工資外的灰色收入,導(dǎo)致部門權(quán)力尋租和部分公務(wù)員權(quán)錢交易的腐敗行為層出不窮,嚴(yán)重違反了公共利益分配的公平原則,激起了民怨和社會的仇官心理。

在公務(wù)員獨(dú)立分享職業(yè)穩(wěn)定的“紅利”時(shí),也就容易成為“眾矢之的”。當(dāng)然,公務(wù)員隊(duì)伍需要穩(wěn)定,公務(wù)員個體也需要獲得職業(yè)發(fā)展的空間,但不能以阻斷公眾平等擁有的社會保障權(quán)利和踐踏社會公平為代價(jià)。

消除“官二代”的途徑

雖然說,一個現(xiàn)代的國家,應(yīng)該改變官本位的狀況,逐漸把官本位變?yōu)槊癖疚弧5牵跊]有改變之前,政府絕對不應(yīng)該強(qiáng)化這種來自帝制時(shí)代的傳統(tǒng)。即使僅僅出于保證從平民中汲取人才的需要,出于社會穩(wěn)定的需要,也必須下大力氣保障社會上升渠道的暢通。不至于讓平民的精英,因沒有上升渠道,永沉下僚,因而心生怨恨。而保障平民精英上升渠道的唯一辦法,就是以國家之力,確立一個官員選拔的制度,并嚴(yán)格執(zhí)行。同時(shí),用制度保障一定比例的平民子弟的晉升。

科舉制是中國乃至世界最偉大影響最深遠(yuǎn)的制度創(chuàng)新之一,它打破門閥制度,從平民階層選拔優(yōu)秀人才為國所用,是小農(nóng)經(jīng)濟(jì)時(shí)代凝聚中國社會的基本制度。有人研究,自隋唐以來的科舉制,能夠保證大約有半數(shù)的及第者,出身中小士紳和平民,另外一半,多是官宦子弟。官宦子弟以門蔭為恥,使得那個時(shí)代的仕途后門開得不那么大,從而遏制了官僚貴族化世襲化的傾向。

從世界各國來看,為了保證公民的機(jī)會平等,在法律上禁止政府機(jī)構(gòu)中的裙帶關(guān)系,以及官員為親屬開后門,建立官員回避制度成為一種普遍的做法。如美國聯(lián)邦法律禁止聯(lián)邦官員雇用任命、推薦或提升自己的親屬到該官員所控制的任何機(jī)構(gòu)或部門工作。它對“親屬”一詞的解釋涉及公務(wù)員的父母、子女、兄弟姐妹、叔舅嬸姨、侄甥、岳父母、婿媳、姻兄弟姐妹等。印度等國法律也有類似的規(guī)定。在公務(wù)人員的聘用及其晉升方面,在公務(wù)員的報(bào)考上,這些國家也沒有對官員子女特殊照顧或網(wǎng)開一面的做法,相反,必須經(jīng)過嚴(yán)格的考試或考核,使一批優(yōu)秀的人才進(jìn)入政府部門,保證國家機(jī)關(guān)內(nèi)部的純潔,則幾乎成為大多數(shù)國家的共識。回避制度的建立有利于消除政府內(nèi)宗派主義、小團(tuán)體主義,以及近親繁殖、任人唯親的不正之風(fēng)。

撫平社會的裂痕,一定要改變產(chǎn)生“官二代”的土壤和條件,在當(dāng)前,消除社會“仇富、仇官”的心態(tài),就是要割斷公權(quán)力與市場的交易,還社會和市場一片朗朗的晴空。

小時(shí)候看印度老電影《流浪者》,里面有一句印象深刻的臺詞:法官的兒子永遠(yuǎn)是法官,賊的兒子永遠(yuǎn)是賊。相信中國的社會不會篤信官員的兒子永遠(yuǎn)是官員,平民的兒子永遠(yuǎn)是平民。溫總理在北京大學(xué)與莘莘學(xué)子座談時(shí)再一次強(qiáng)調(diào)“公平正義比陽光還要光輝”,作為公權(quán)力執(zhí)掌者的公務(wù)員的選拔則應(yīng)該成為最耀眼的光芒!

(作者為北京大學(xué)政治發(fā)展與政府管理研究所副研究員)