以規則建設化解社會戾氣

于建嶸

規則失范、不合理、得不到執行,是社會產生戾氣的重要原因。戾氣帶來了個人弒弱報復社會的極端行為,并得到了部分輿論的同情、認同、支持和歡呼。要化解社會戾氣。責任主要在于政府和強勢階層,壓力維穩效果堪憂,應該從規則建設入手。

4月28日上午9時,南平慘案兇手鄭民生被執行死刑,殺人者亦被殺矣,但這并不是故事的最終結局。潘多拉的魔盒已被打開,社會上迅速發生了數起“模仿殺童”案。6小時后廣東雷州,29日江蘇泰興,30日山東濰坊。這些事件讓社會各界人士驚愕、痛心、憤慨,引發了社會的強烈關注。

殺童血案是社會戾氣的表現

弱者用屠殺更弱者的方式報復社會或者社會強勢階層,不論出于何因,都是弱肉強食的叢林法則的最終體現,是社會達爾文主義的最后結果,而這并不是一個正常社會所應遵循的規則。借無辜者的鮮血發出自己的訴求,假刀砍幼小孩童完成自我“實現”,體現出了“戾”這個字的多重含義:它是“乖張”的脾氣、“兇暴”的性格,是對道德的“彎曲”,它“違反”了法律、“違逆”了天條,因此是一種“罪過”。所以說,殺童只是暴戾之花結出的罪惡之果,是社會戾氣的表現。

而這種戾氣還表現在殺童案的部分輿論中。即堅持鄭民生們是社會不公的產物,殺童血案中社會責任大于個人責任,過多譴責其個人于事無補。更有人將殺童視為“弱者”的無奈反抗,因為想殺貪官也找不到啊;有人認為官家和富家的孩子并非無辜,而是一出生即有“原罪”,因為他享有父輩依靠特權占有的更多社會資源,本就搶占了平民們的權益,因此就得承受更大的社會風險;有人認為在別無其它有效表達途徑和維權渠道時,以血還血符合“自然的法則”,而講法律是書生意氣,講人性是婦人之仁。這些意見,在筆者看來也是社會戾氣的表現之一。

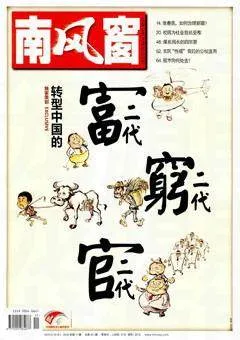

原因很簡單。首先沒有證據表明受害的孩子都是確鑿無疑的官二代、富二代,在此前提下將殺童毋庸置疑地解讀為反抗強勢階層,無論對錯,本身是一種情緒化的社會心理的體現。再說,即使是官家富家子弟,也不見得會將“原罪”背負一生。共產黨早期的領導人,有幾個是真正出身于貧困家庭?其次,與楊佳案不同,鄭民生案體現的并非“我們與你們”的對立,而是“我與你們”的對立。心理學解釋為反社會人格障礙(這并不屬于精神病),犯罪學家解釋為傳染性犯罪,筆者認為都是比較有說服力的。輕易地用斗爭哲學來解讀,大約是喝下的狼奶還沒消化完全。再次,贊美暴力、歡呼流血才能帶來進步,有慷他人鮮血之慨的嫌疑。有誰愿意自己的孩子被濫殺,或者愿意自己去以身試法丟掉性命?這種暴戾之氣若傳染彌漫開來,將會帶來可怕的后果。

最直接的表現就是個人弒弱報復社會案件的增多,將使社會中的普通人都陷于成為無辜受害者的恐懼之中。不妨設想一下,如果個人極端行為難以控制,帶來的治安混亂甚至社會動蕩,“遭報應”的不必然是“貪官”或“權勢階層”,平民也會不可避免地成為受害者,弱勢階層因為占有的社會資源較少,甚至受害更深。即所謂“覆巢之下,焉有完卵”。

而濫殺無辜這種挑戰人性底線的行為若得到諒解,流血才能帶來社會進步這種觀念若得到固化,信奉以惡制惡成了大多數人的選擇,這只能消解社會正常化的思想基礎和倫理根源。憑借仇恨和暴力,就能建設一個更美好的社會嗎?以恨為起點的正義,結局并不一定邪惡,只要在正義實現之后懂得寬恕與和解:但以恨為終點的正義,收獲的只能是對立、壓迫以及新一輪的仇恨。我們對此不是沒有教訓。對此,筆者的一貫觀點是,社會的進步需要理性和智慧,因恐懼產生的仇恨,只會讓你恐懼的東西提前來臨。

所以,因后果堪憂,無論是引發殺童案的戾氣,還是某些評論中表現出的戾氣,筆者認為都急需化解。

壓力維穩難以化解社會戾氣

要想化解社會戾氣,首先得探究其產生的原因何在。在筆者看來,這是因為強勢階層掠奪社會,政府在分配政策、維護社會公平公正等方面存在不足,弱勢群體的權益受損而缺乏表達渠道和維權途徑。它是社會不公的“反應性”的產物,并非主動生成。因此要化解戾氣,只對弱勢階層提要求效果很有限,畢竟他們占有的社會資源有限,對化解社會戾氣可做的有限,處于他們的境地,說實話可能這樣做的動機也有限。

而精英們也好,強勢階層也罷,能力越大,責任越大,它必須對整個社會包括弱勢群體承擔責任,如果僅對自己負責,就沒有理由來一味指責弱勢者的反抗,哪怕某些“報復”本身是非正義的。作為政府,更要對整個國家和全體人民負責,對民族的現在和未來負責。因此,要化解社會戾氣,首先要對政府、對強勢階層提要求,歸根結底,政府或強勢階層要在消解社會戾氣中盡最主要的責任。

當然,針對社會戾氣引發的個體極端事件,政府也迅速地采取了種種應對措施。但可惜基本上還是“頭疼醫頭、腳疼醫腳”。殺孩子了,就往學校派警察、保安,對兇手可采取一切手段;奧運會出現過因對社會不滿殺害外國人以“制造影響”的案件,世博會就更加加強安保工作;等等。實際上,這還是“壓力維穩”思路的典型體現,以壓制矛盾、不讓矛盾爆發為導向,而非努力從源頭上解決矛盾。即重視事后處理勝過源頭預防,注重處置技術而忽略根本原因。

是的,40天內發生5起殺童案,有孩子的人很難完全沒有擔心、焦慮和恐懼。而在安全受到威脅時,人們往往希望有個強大的政府,并愿意在個人自由和權利方面做出讓步,因此短期內會支持這種維穩方式。比如,有些地方開始在學校附近排查對社會不滿者并加以“控制”,也沒有輿論表示異議。但這樣發展下去,是否有成為“警察國家”之憂?媒體為防止犯罪傳染而降低報道力度的“專業技術”考量,會不會被有關部門用來作為限制公眾知情權的借口?公權會不會借“穩定”之名而更多侵犯個人的權利?個人弒弱報復社會帶來政府對社會的嚴密控制,嚴密控制可能因傷害失敗者的尊嚴、侵犯公民知情權而更加激發其對社會的不滿。這種不良循環,對防止極端事件、建設和諧社會并沒有任何好處。

而面對個體極端事件,維穩真的維得過來嗎?有網友在評論時引用了《孫子兵法》中的話,“備左則右寡,備右則左寡,備前則后寡,備后則前寡,無所不備則無所不寡”!確實是這個道理,個人報復社會,方式可以有很多種,大約是防不勝防。即使光拿殺童案舉例,重點學校、貴族學校的安保條件肯定要好于普通學校、打工子弟學校,如果以后的鄭民生們,連富二代官二代都殺不了,屠刀只能揮向弱勢群體的孩子,社會戾氣大約會愈演愈烈吧。

退一步說,即使社會全面防備、維穩維得過來,高額的維穩成本也將使社會不堪重負,甚至影響到正常的經濟發展。所以筆者認為,壓力維穩對化解社會戾氣、預防殺童案或類似事件的效果有限。

政府的責任:用規則來化解社會戾氣

政府對化解社會戾氣責無旁貸,而壓力維穩又效果有限。那該怎么辦?當然應該從源頭化解社會矛盾。對此筆者建議從規則建設人手,原因如下。

第一,戾氣的產生、個體極端事件的發生都與社會規則失守有關。最直接的表現就是各級政府和一些強勢集團對規則的破壞,侵犯公民的合法權益,引起了民眾的維權抗爭。間接的表現是規則失守,導致政府的公信力喪失,民怨沸騰,引發了多起社會泄憤事件和個體的泄憤性暴力。拿鄭民生來說,作為一個具備專業技能、長期供職于正規醫院的醫生,他憑借工資收入卻買不起一套房,甚至沒有希望,這不能不說我們的社會利益分配規則存在不足。作為一個醫術、醫德都不錯的醫生,他卻因不善于搞潛規則、拉關系而被邊緣化。遵守規則不能得利,失望之下產生怨氣直至戾氣,最后帶來對社會的不滿和報復。

第二,政府(廣義)有責任提供規則并保證其成為社會普遍的行為規范。現代社會要求規則的公平、公正性,這需要有充分的民意表達,需要博弈,但現實中必須承認我們的政府一直對此處于主導的作用。因此,政府必須要制訂合理的規則,并使其獲得嚴格的執行。鄭民生案中,他曾經想個人開業而未獲得批準,這完全是由于其個人原因,還是執業規則存在不合理性?都有討論的余地。若政府能制訂合理的規則,在依法行政下讓“權”失去威力,在完善的市場規則下讓“錢”來得合法合理,社會中的仇官、仇富心態就不會如此嚴重,就不會有滋生戾氣的土壤。

第三,規則必須以公權與私權的適當劃分、各就其位為基礎,政府更要首先遵守規則。現實中,社會戾氣的產生,很多與政府不守規則有關,甚至是公權暴力化的產物。當房屋拆遷的時候,被拆遷的民眾拿出了憲法,拆遷人員卻可以隨意藐視憲法,任意踐踏民眾的基本權利,甚至強拆、無視自焚、活埋、動槍。公權的暴戾帶來了社會的有樣學樣。殺童案中,泰興案的細節盡管還未完全披露,但有傳言說兇手的動機就與拆遷不公有關。要化解這種戾氣,只能從政府首先不要暴戾開始。

因此,就當前的中國而言,公平公正規則的主要內容就是限制公權對私權的侵犯,限制強勢集團對社會弱勢民眾的掠奪。要讓他們堅守法律,在法律的范圍內行動,用法律來解決社會糾紛,用法律來制定我們社會未來的藍圖。

“公民參與”推動規則建設

那么,怎樣才能建立合理規則并讓政府遵守規則呢?政府是否有可能或有多大可能自我調整?根據筆者對湖南農民抗稅事件的調查和研究,中國的政治改變并不一定來自中央政治理念的主動改變,不是由于領導人的愛民或者親民,而主要是來自于社會壓力。在我看來,在規則建設這個問題上,社會壓力的形成離不開每個公民的努力。只有通過廣泛的公民參與,通過在一個個具體事件中用行動來逐步爭取憲法權利,才能最終成為推動社會進步的動力。

公民參與是民主政治發展的重要內容,也是社會通過博弈形成合理規則的重要基礎。在人民代表大會和政協會議等制度化參與方式中,已有更多代表發出了公民的聲音,而不再是表決機器。非制度化參與,即不符合制度和程序的公民參與,主要包括消極抵制和積極抗議兩種形式。重慶釘子戶吳萍的抗爭、廈門PX事件中人民的散步、各類NcO組織的興起、網絡上人肉搜索貪官等,都是公民非制度化參與的表現形式,也都在不同程度上推動了社會的點滴前行。更有知名媒體人提出“關注就是力量、圍觀改變中國”,點明了在公眾輿論場合中,圍觀能夠形成的壓力,指出了每個公民都是可以靠自己的參與,對社會進步有所作為。

而信息技術的發展,更是給公民通過網絡進行政治參與創造了條件。由于網絡的交互性、傳受一體化、快捷性等傳播特點,某一事件發生后,通過網絡傳播,可以迅速形成強大的網絡輿論,進而引起更多的社會成員參與現實中的群體行動。或者雖然主要局限于網絡之中,但由于參與者眾,并最終迫使公權機關和當事人不得不采取某些社會行動,而成為了所謂的“網絡群體性事件”。

因此,對于公民來說,除了揮灑戾氣之外,并非無可作為。如果沒有在憲法框架下為爭取公民權利努力過,又哪來資格歡呼別人的鮮血給執政者帶來壓力?暴力斗爭并非社會進步的唯一有效途徑,畢竟人類社會中有過甘地的非暴力不合作運動,中國文化中也產生過臺灣社會的改良。公民參與推動社會規則合理化,才是我們每個人可以為社會進步而做的,將自己定位為“旁觀者”并放任戾氣,是不可取的。

(作者為中國社會科學院農村所社會問題研究中心主任、教授)