寧夏:連續9年高增速

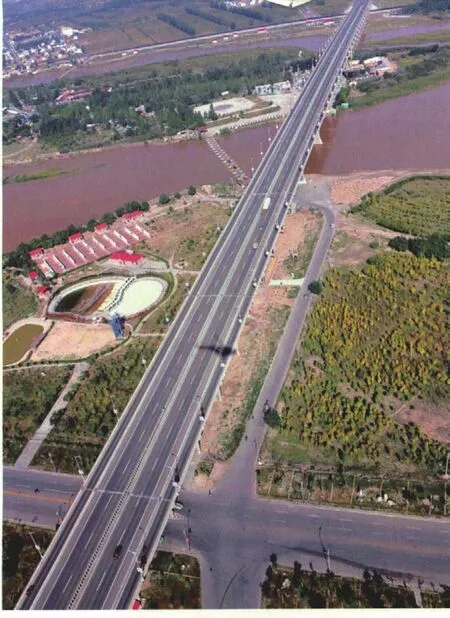

寧夏交通:昔日梗阻閉塞 今朝致富通途

寧夏吳忠黃河大橋

新中國成立之初,寧夏全區公路通車里程僅1167公里,除個別路段鋪有沙礫外,主要都是土路,通行能力極差。駱駝和羊皮筏子是群眾主要的交通工具,“黃沙滾滾不見路,跟著駝鈴找寧夏”是昔日寧夏交通的真實寫照。落后的交通狀況,限制了當地經濟發展建設。

如今,駝鈴陣陣、羊皮筏子兩岸漂的景象已成為景區里游客對往昔的追憶。改革開放和國家實施西部大開發戰略以來,寧夏高速公路通車里程達到1000公里,人均占有高速公路里程位居全國第一,還相繼建成了銀川、中衛、吳忠等7座公路黃河大橋,在黃河流經寧夏的水面上,平均39.7公里就有一座公路大橋,橋梁密度居黃河、長江流經省份之冠。

在高速公路網絡越來越密集的同時,寧夏投入45億多元改建農村公路9657公里,發展了201條農村客運班線,現在,2300多個行政村中70%通了柏油路,91%通了班車。

隨著寧夏交通建設日新月異,四通八達的道路、便捷運輸通道給這個昔日閉塞、落后的西部小省帶來了騰飛的力量,為寧夏經濟社會發展起到了重要推動作用。 新華社記者 王鵬/攝

西部大開發10年,是寧夏經濟社會發展最快、城鄉面貌變化最大、老百姓得到實惠最多的時期。突出表現為,國民經濟快速增長,綜合實力顯著增強;固定資產投資增速加快,基礎設施明顯改善;結構調整成效顯著,優勢特色產業初步形成;生態建設力度加大,城鄉環境明顯改善;人民生活水平顯著提高,社會事業全面發展;改革開放縱深推進,發展環境不斷優化。

10年來,國家累計安排寧夏基礎設施建設投資283億元,其中國債資金140億元,中央預算內投資143億元,主要投向涉及農林水利、交通、市政環保、城市基礎設施、電網建設與改造等多個領域。在這些資金的帶動下,2000年至2008年,全區全社會固定資產投資累計完成3721.08億元,年均增長23.3%。

連續9年保持10%增速

西部大開發以來,寧夏經濟增速連續9年超過10%,年均增長11.4%,高于全國平均水平。2008年,全區生產總值達到1098億元,跨過千億元大關,比1999年增長了1.65倍。財政總收入達到178.6億元,其中地方一般預算收入95億元,比1999年增長了4倍多,年均增長19.6%。

反映區情區力的主要工農業產品產量大幅度增長。其中,2008年,糧食總產量達到329萬噸,比1999年增長36萬噸。原煤產量達到4235萬噸,比1999年增長1.8倍;發電裝機1000萬千瓦,比1999年增長3.2倍。

隨著生產能力的擴大,人均占有水平大大提高。2008年,人均地區生產總值達到17892元,比1999年增加了12992元,居西部第5位;人均糧食達到536公斤,居全國第5位;煤炭人均占有量居全國第3位;人均發電量7534千瓦小時,居全國第2位。

夯實基礎邁大步

2008年,全區固定資產投資達到858.6億元,比1999年增長5.6倍,年均增長23.3%。實施工業強區戰略,一批分布在煤炭、電力、化工、機械、冶金、建材等領域的重點骨干項目相繼建成投產,形成了比較完備的工業體系,發展后勁大大增強。實施中心城市帶動戰略,加強城市基礎設施建設,先后建成了10個市縣污水處理廠和6個生活垃圾無害化處理工程。黃河金岸建設全面鋪開,沿黃城市帶勢頭良好。目前,全區城市化率達到45%,比2000年提高12個百分點。組織實施了沙坡頭水利樞紐、農村安全飲水、愛伊河等重點工程,建設中小型水庫26座,改造中低產田273萬畝,農業綜合生產能力顯著提高。

全區綜合立體交通運輸網絡基本形成,公路通車里程達到2.1萬公里,比1999年增加了1.1萬公里。高速公路建設突飛猛進,2008年高速公路通車里程突破1000公里,所有市縣在1小時內可上高速。隨著鹽中、中孟、孟營高速公路建成,第二條歐亞大陸運輸走廊即將形成。

調出一片艷陽天

堅持把加快特色優勢產業發展作為結構調整,促進產業升級的重要抓手,使農業基礎地位進一步加強,工業經濟邁上新的臺階,第三產業穩步發展。三次產業增加值比例關系由1999年的18.2∶39.2∶42.6變為2008年的10.9∶52.9∶36.2。

在確保糧食生產的前提下,大力發展特色優勢農產品,形成了枸杞、馬鈴薯、釀酒葡萄、硒沙瓜、奶業、紅棗、清真牛羊肉等特色產業帶,一批農產品加工龍頭企業輻射帶動力增強。以寧東能源化工基地為核心的工業經濟新增長點日益凸現,工業主導作用進一步增強,已形成了以能源、新材料、化工、裝備制造、農副產品加工業等五大區域特色的工業體系,培育了特色醫藥、光機電一體化、生物工程、節能環保等一批高新技術產業,到2008年,“五優一新”特色產業增加值占規模以上工業增加值的比重達到68%。注重第三產業的發展。2008年,第三產業增加值達到397億元,占地區生產總值的36.1%,比1999年增長2倍多。

高唱“綠色進行曲”

2000年以來,全區共完成營造林核實合格面積2013萬畝,其中累計完成退耕還林1229萬畝。森林覆蓋率由“九五”期間的8.4%提高到9.84%,草場植被覆蓋度已由30%提高到60%左右,水土流失面積由過去占全區的92%下降到53%,年減少流沙500萬噸,沙化面積由上世紀70年代的165萬公頃減少到2007年的118.3萬公頃,生態環境改善程度名列全國第二。

實施城市周邊湖泊、生態整治建設項目,新增濕地面積85.4萬畝。寧夏平原與成都平原、蘇北平原等10個地區被評為“十大新天府”。加大了環境污染的治理力度,重點流域、重點區域和主要城市環境質量逐年改善。2008年寧夏萬元GDP能耗、化學需氧量、二氧化硫排放量分別比“十五”末下降11%、7.7%和9%,可以完成或超額完成“十一五”規劃目標。黃河寧夏段水質逐年好轉,從2002年的劣五類水質提高到三類水質;銀川市環境空氣質量在西北地區省會(首府)城市中名列第一。

民生改善實惠多

堅持經濟發展和民生改善并重,注重解決事關群眾生活的突出問題。2008年,城鎮居民人均可支配收入達到12932元,農民人均純收入3682元,分別比1999年增長了1.9倍和1.1倍。絕大部分居民生活消費實現了由“溫飽型”向“寬裕型”轉化。實施“生態移民”、“塞上農民新居”、“山區危房危窯改造”工程,累計搬遷安置生態移民14.22萬人。相繼建立了1個國家重點實驗室、2個國家級工程技術研究中心、5個省部共建重點實驗室、7個自治區重點實驗室,科技創新能力有所增強。

“兩基”攻堅順利通過國家評估驗收,普及高中階段教育步伐加快,全區高中階段毛入學率達到74%,中等職業教育新生增幅連續5年高于全國平均水平。高等教育毛入學率達到22.15%,已跨入大眾化行列。到2008年末全區擁有衛生機構1633個,擁有衛生技術人員2.66萬人。各縣區全部開展了新型農村合作醫療,覆蓋全區389萬農業人口,參合率達92.1%。建成了自治區博物館、圖書館等大型公共文化設施,基本形成縣有文化館、圖書館,村有文化室的多級文化陣地網絡。廣播、電視人口覆蓋率分別達到93%和97%,農村8套免費電視節目覆蓋率達到86%,走在全國前列。