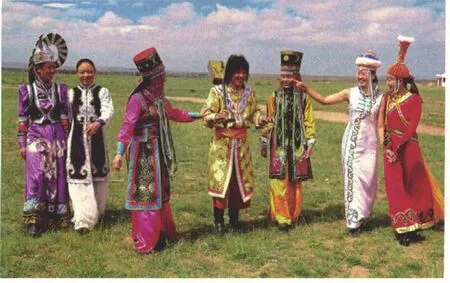

內蒙古:跨越發展促繁榮

草原風光美

國家實施西部大開發戰略10年來,內蒙古自治區經濟社會發展實現了重大的歷史性跨越。主要表現在以下幾個方面:

一是經濟發展步伐明顯加快,優勢特色產業迅速壯大。1999年到2008年內蒙古經濟年均增長16.8%,比全國平均增速高6.8個百分點,其中2002年到2008年連續七年增速居全國第一名。全區地區生產總值由1999年的1379億元,增加到2008年的7761.8億元,在全國各省區市的位次由第24位增長到第16位,在西部省區市的位次由第6位上升到第2位。人均生產總值按年平均匯率折算達到4638美元,居全國第8位,連續六年保持西部第1位。優勢特色產業不斷壯大,培育形成了能源、冶金、化工、裝備制造、農畜產品加工和高新技術等六大優勢特色產業。工業增加值占GDP的比重已經達到48.9%,由工業化初期進入中期階段,擁有伊利、蒙牛等34個中國的馳名商標,擁有煤直接液化、煤間接液化等30多項處于國際和國內領先地位的工藝和設備。2008年全區原煤產量和發電量分別居全國第2位和第4位,外送電量居全國第1位,鋼材、建材和化工產品在全國占有重要地位,全區糧食產量達到420億斤,人均糧食產量在全國居第3位,是全國13個糧食主產區和5個糧食凈調出省區之一,每年可為國家提供100多億斤商品糧、200多萬噸牛羊肉和近1000萬噸牛奶,成為國家重要的能源、原材料和農畜產品生產供應基地。

二是生態保護和建設成效明顯,基礎設施建設不斷加強。10年來,內蒙古累計投入生態建設資金370多億元,相繼實施了退耕還林、退牧還草等八大重點生態建設工程,全區草原面積建設總規模達到了7458萬畝,禁牧休牧面積達到7.2億畝,林業生態建設面積達到1.3億畝,2.4億畝風沙危害面積和1.5億畝水土流失面積得到初步治理,生態環境出現了整體遏制、局部改善的歷史性轉變。

三是社會事業全面進步,人民生活顯著改善。科技進步對經濟增長的貢獻率達到50%,義務教育全面落實了“兩免一補”,在西部省區市率先實現了“兩基”達標,全區每萬人擁有在校大學生131人,其中蒙古族每萬人擁有在校大學生200人,廣播電視人口覆蓋率分別達到了94.1%和92.7%。2008年城鎮居民人均可支配收入14431元,居全國第9位、西部的第一位。農牧民人均純收入4656元,居全國第14位,連續六年居西部地區第一位,城鄉社會保障體系日趨完善,到去年年底,全區有389.5萬人納入基本養老保險,373.7萬人納入基本醫療保險,225.5萬職工納入失業保險,近百萬人得到國家和自治區最低生活保障救濟。

實施西部大開發戰略的10年,是內蒙古經濟發展最快、城鄉面貌變化最大、人民群眾得到實惠最多的歷史時期。內蒙古的發展充分證明,黨中央、國務院實施西部大開發的戰略決策是完全正確的。站在新的歷史起點上,內蒙古自治區有決心、有信心,在黨中央、國務院的正確領導下,深入貫徹落實科學發展觀,繼續推進西部大開發,努力推動內蒙古經濟社會又好又快發展,為偉大祖國的繁榮昌盛做出新的更大的貢獻!