物理實驗教學物理課堂“精四導”

朱信和

(海安縣韓洋中學 江蘇 海安 226625)

隨著課改的深入,學生的主體地位進一步確立,教師從主講人變為課堂的引導者和組織者;教師備課的教案先演變為教學案,進而又改進為現今最流行的導學案;這說明教學改革“以學生為中心”的觀念正逐步深入到教育工作者的內心.但矯枉過正,許多教師害怕被冠以灌輸教學的罪名,課堂上不敢講、不愿講,出現了一些看似熱鬧 “漫山放羊”的課堂,導致課堂效率差;有些老師只是圍繞導學案完成知識的教學,沒有把導學的“導”落實到位,并導得精彩,只是以導的名義把知識灌輸到學生的頭腦中.怎樣引導、導到什么程度,這是當前課堂改革的核心問題.

1 課堂引入中精心導“疑”、導“趣”

新課開始的“導”是讓學生以最佳狀態進行學習過程的導入過程,這時老師的導要具備兩個重要的因素,一是為學習新知識建立恰當的情景,使學生感到學習內容生動有趣并且富有價值,從而激發學生帶著濃厚的興趣學習本課的內容;二是促使學生對以往的生活經驗產生疑問,形成認識沖突,進而激發學生探究新知的欲望,使學生對所學內容保持高度的關注,促使學生產生學習的愿望.

新課導入的關鍵是要在簡短的時間(2-3分鐘)內通過精心設計的情境,引出需要探究的內容,促使學生對學習產生特別的沖動.比如在導入動能的概念時,組織同學們觀看美國大片中運動的汽車在公路上相互撞擊、撞擊街道上的障礙物的情景,學生被撞擊的情景深深地吸引住,深感震憾,從而成功引入本課的教學內容.大家不妨看看這個教學片段.

師:同學們,生活處處皆物理.下面請大家欣賞一個驚險的短片,在欣賞過程中要注意思考其中隱含的物理知識.

學生觀看短片,紛紛贊嘆場面的驚險、宏大,但無法直接說出其中的物理知識.

師:大家看到兩個汽車相撞,從汽車的變形和位置的變化聯想到的物理知識有哪些呢?

生:力.力可以使物體發生形變,也可以使物體的運動狀態發生改變、……

師:撞擊時,一個汽車對另一個汽車施加了力,而另一個汽車在力的作用下移動了一段距離,這表明這個汽車具有什么樣的本領,能聯系到我們前面學過的知識嗎?

圖1

生:汽車具有做功的本領,對另一個汽車做了功.

師:物體具有做功本領就說明這個物體具有能,汽車在什么情況下才具有這種能?

生:運動.

師:運動的物體所具有的能就是通常所說的動能,一個物體動能越大,能對別的物體做功的本領越大,根據影片的情景猜想物體的動能大小可能與哪些因素有關.

生:……

經過這樣一番引導,學生不僅從生活實際中認識了動能的概念,引入了這節課的學習內容,還能為學生進行下面的猜想提供有效的情景.

2 知識建構過程中精心導“探”

一堂課學習過程的實質是學生對知識自主建構的過程.探究活動是一堂課的核心活動,怎樣讓學生在探究過程中探究本課的學習重點是設計探究活動的依據,怎樣讓學生有效甚至是高效探究是教師導“探”的關鍵.例如在“平面鏡”教學時,要探究平面鏡的成像規律,可以采用下列方法.

如圖2在講臺上直立玻璃板,玻璃杯放置在玻璃板的后面,面對學生展示的是兩個點燃的相同的蠟燭,走下講臺背對著學生,將一支點燃的蠟燭放在玻璃板的前方,另一支蠟燭熄滅藏起,學生透過玻璃板看到玻璃板后面有點燃的蠟燭在杯中燃燒,慢慢向杯中倒水,直至燭焰全部淹沒.

圖2

學生在驚訝時,教師引導:蠟燭能在水中燃燒嗎?杯中是不是真的有蠟燭?怎樣來檢驗你的猜想?

學生拿去玻璃板觀察.

教師在拿去后重新放回,故意使得蠟燭的火焰不再在杯中,引導怎樣使得燭焰出現在杯中,在此基礎上引出像的位置的確定方法;當重新回到杯中中時,請一個同學跑到玻璃板后來觀察,撤去杯子換一張白紙放在原來的位置,看有沒有像,總結得出是虛像.

引導到了這一步,學生對轉換研究的方法有點眉目了,此時提出怎么與物體的大小進行比較,學生很快就想到放一個一樣大的蠟燭進行比較.這樣這節課的重點不僅是探究了規律,還學會了設計探究方案的方法.

3 例題的學習中精心導“析”

解題的關鍵是分析,有些同學解錯題或解不出題的原因是沒有分析到位或不會分析所致,所以指導學生分析題意是關鍵.授人以魚,不如授之以漁,就是這個道理.引導學生會解一道題不是目的,引導學生會解一類題,甚至幾類題,進而能夠觸類旁通,這才是關鍵.有的老師對一道題滔滔不絕地講解,而學生的收獲甚微,下次考到另外一道同一類型的題還不會,就是教師的導“析”不到位所致.導析要引導學生分析問題的關鍵處,例如:

在學習只用電流表和定值電阻測量電阻的問題時,要引導學生分析測電阻時需要測量電壓和電流,而電流表可以測電流,可缺少電壓表,這時可以采用等量代換的方法,讓所測電阻的電壓與待測電阻的電壓相等,此時采用兩者并聯分別測電流,設計出電路,有了這個設計思想,在只有電壓表時,就不需要重復了,測量電功率時也能應付自如了.

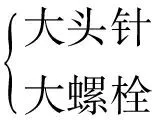

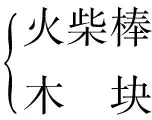

又如在學習《物體的質量》時,一個教師設計的導學案中給出了下列器材:大木塊、大頭針、橡皮筋、火柴棒、大螺母等,準備采用分類法引入物體和物質概念,對比總結質量的概念,這位老師為了避免滿堂灌的嫌疑,讓學生采用課本一次對比給出了質量的概念.學生對物體和物質的糊里糊涂,概念無法正確表達.而另一位高級老師指導學生采用多種方法分類,然后選擇其中的一種分法,總結了下圖:

左側是具體的事物個體被稱為物體,而右側所列的是材料的種類,稱為物質,然后在教師的引導下總結出“物體是由物質組成的”;然后再選擇學生按照大小分類列表,分類的理由是含有物質多或少,為了區分這些物體所含物質的多少從而引入質量的概念,這樣就能把質量的概念中的物體和物質區分清楚,表述時就不會出現混淆的現象.這就把“析”引導得恰到好處,既能夠讓學生活動充足、體驗探究過程,又能分析出規律.

4 小結過程中精心導“質”

學生小結的基礎上教師要用精練的語句導出小結的核心、精華、方法、規律,此時老師的“導”要源于學生,但又要高于學生.學生由于受知識的限制而思考不全面,年齡特征所導致的理解片面性及思維不深刻,語言功底不到位所導致的詞不達義,這些問題都需要教師通過自己的引導來規范物理語言的嚴謹性,歸納物理思想方法,點明物理現象的本質,突出教學重點,強調解題易錯點等.這時通過教師高質量的導,導出小結的質量,從學生掌握方法的高度、解決問題的深度上精心地引導.

例如在研究聲音的產生時,敲鑼時發出聲音,而用手按住鑼面時,聲音消失,大部分學生總結為振動停止,聲音沒有了,或者是沒有振動就沒有聲音.教師引導學生:要有聲音,必須怎樣做才能達到呢?總結歸納出結論:聲音是由于物體的振動而產生的.這樣表述完整、準確,物理語言到位.

以上四“導”是教師在課堂教學中引導的主要方面.教師的精心引導可以使學生對所學內容產生興趣,提高學習效率,增進對學習內容的理解,提高學生的能力.所以教師要在“導”上下功夫,導得精妙是一堂好課的重要標志,值得物理教師重視.