高架車站大懸臂預應力蓋梁設計探討

楊開屏

(中鐵第一勘察設計院集團有限公司城建院,西安 710043)

1 概述

城軌交通中,獨柱車站良好的景觀及道路適應性在低烈度地區多作為路中車站方案采用。作為獨柱高架車站主要承載構件的蓋梁,由于站臺寬度的計算要求[1],一般懸挑長度多在10 m左右,且需承受建筑靜荷載及列車動荷載,其荷載種類和分布狀態較為復雜。結合重慶某獨柱高架車站,比較大懸臂預應力蓋梁在橋、建兩類規范中的設計理論及設計結果,探討遵循容許應力法的工程中,預應力設計的幾個問題。

2 工程背景

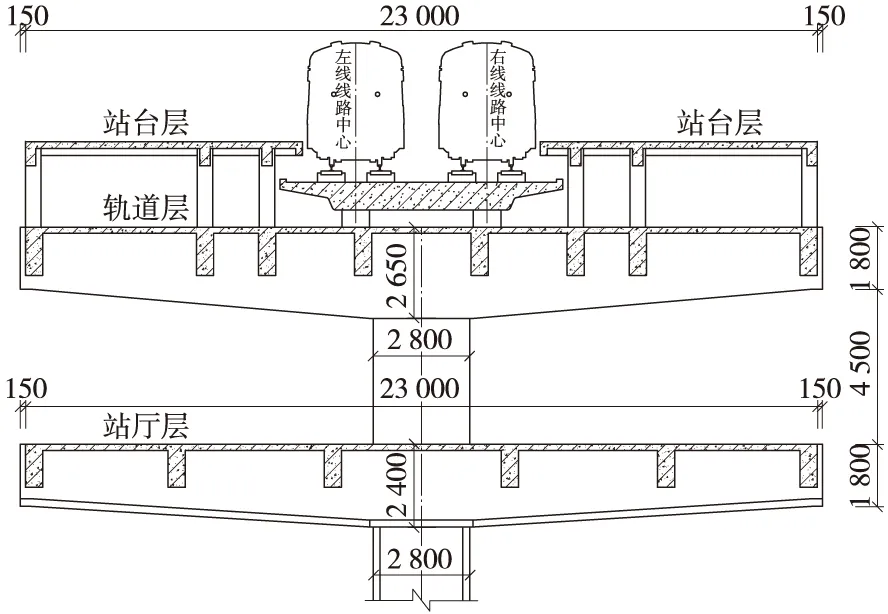

本工程為高架三層側式車站,結合站廳功能及規模要求,柱距采用11、12、13 m的組合布置,獨柱墩截面為2.2 m×2.8 m,蓋梁最大懸挑長度達10.1 m。下層蓋梁承擔站廳層建筑荷載,上層蓋梁承擔簡支軌道梁及站臺層荷載。墩梁的橫剖面如圖1所示。

圖1 車站墩梁橫剖面(單位:mm)

3 預應力設計的兩類規范比較

對于橋-建組合式高架車站的蓋梁,兼具建筑構件與橋梁構件的特征。按照《鐵路橋涵鋼筋混凝土和預應力混凝土結構設計規范》[2](TB10002.3—2005)(以下簡稱“橋規”)的容許應力法或《混凝土結構設計規范》[3](GB50010—2002)(以下簡稱“建規”)的極限狀態法設計,均可得到滿足各自規范要求的設計結果,但兩類規范中,材料強度的取值,荷載效應的組合方式以及檢算條件都存在差異。鐵路橋規主要按主力、附加力及特殊荷載進行組合,按破壞階段檢算構件強度,按彈性階段檢算應力;建規則采用不同的分項系數及組合系數,實現基本組合下的承載能力極限狀態驗算及標準組合下的正常使用極限狀態驗算。目前《地鐵設計規范》[4](GB50157—2003)對蓋梁類構件仍推薦采用鐵路橋規設計,而對同一設計通常情況下,按建規設計方法獲得的構件強度安全儲備系數將大于按鐵路橋規方法設計得到的[5]。

以上述工程為例,對預應力蓋梁進行設計。按不同規范進行荷載效應組合,可得到各自規范的荷載效應值見表1,其中極限狀態設計法的效應值考慮了1.1的結構重要性系數,以適用100年的使用年限。在相同的結構材料及鋼束線形布置形式下,比較兩類設計方法的理論承載能力以及極限點到設計點之間的安全儲備量。極限狀態設計法的極限彎矩與設計彎矩及容許應力法的實際強度安全系數與許用安全系數的比較見表1。

由表1可見,當上層蓋梁總鋼束為20束12φs15.2時,下層蓋梁總鋼束為17束12φs15.2時,容許應力法的強度安全系數已不滿足限值要求,而極限狀態設計法在強度安全儲備上仍有5%~13%的富余量。由此可見,在不同設計規范的理論計算中,建規的荷載組合方式及驗算方法下,構件強度設計的經濟性較好,而容許應力法將略顯保守。實際中,對于大懸臂預應力蓋梁,滿足強度條件的設計尚可能存在施工階段應力是否合理的問題,這使得預應力鋼束設計需滿足多層次需求。

表1 兩類規范檢算結果比較

4 容許應力法預應力設計

由于國內對城軌高架車站采用極限狀態法的設計經驗相對不足,工程領域仍遵循《地鐵設計規范》,采用留有較大安全系數的容許應力法設計,且便于實際操作。

采用容許應力法進行預應力蓋梁設計時,除滿足強度安全系數外,還需合理控制施工階段混凝土截面應力及運營階段鋼束應力比等,這些因素決定了鋼束線形的排布及張拉方案。

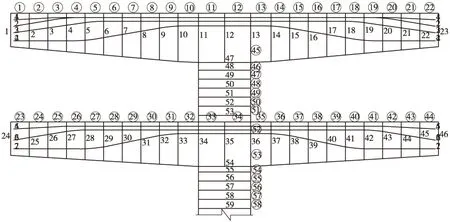

為抵抗外荷載,鋼束在蓋梁根部靠近上緣布置,接近懸臂端部逐漸下彎錨固,但由于蓋梁承載及懸臂長度較大,按運營階段計算配置的鋼束較多,在施工階段將會引起蓋梁下緣預拉區出現較大拉應力。通常最下排鋼束線形布置需考慮解決施工階段過度受拉的問題。下排鋼束線形的布置可采用兩種方式,一是采用S形布置,即懸臂端下緣由平直段逐漸彎向蓋梁根部上緣布置;二是將下排鋼束貼近蓋梁下緣,基本呈直線形布置。兩種鋼束線形布置見圖2、圖3。

圖2 蓋梁鋼束線形布置1

圖3 蓋梁鋼束線形布置2

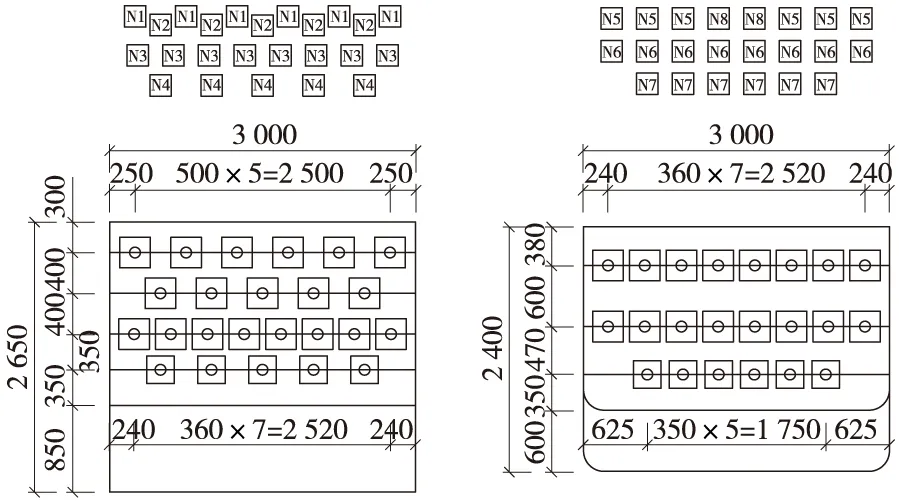

蓋梁兩種鋼束線形布置的端部錨固區,鋼束排布形式均相同,如圖4所示。

圖4 上層及下層蓋梁端部錨固區大樣(單位:mm)

第一種鋼束線形布置,由于鋼束較貼近上緣,蓋梁下緣在施工階段將產生較大的拉應力,解決此問題需增加張拉批次,使施工工序復雜,且強度安全系數的提高可能造成施工階段受力合理性的降低。另鋼束采用S形布置將加大預應力鋼束的摩阻損失,但在鋼束總長度不太長的情況下,對提高抗剪性能具有一定貢獻[6]。

第二種鋼束線形布置,在不增加張拉批次的情況下,可較好地解決施工階段蓋梁下緣的受拉問題,且較易實現強度安全系數的提高,但由于其下排鋼束放置位置較低,蓋梁上緣較第一種方式需加大鋼束配置量。蓋梁的抗剪性能可間接通過主拉應力值度量[6]。

本工程采用BSAS軟件按不允許出現拉應力構件設計,徐變延續期執行鐵路橋規取值。蓋梁每間隔1 m左右劃分1個單元,且在蓋梁單元形成期,節點處增加單向受壓支座[7],模擬施工階段臨時支撐。蓋梁的設計荷載來自Midas程序空間分析結果,荷載效應值可見表1。蓋梁預應力鋼束張拉共分兩批,擬定的張拉施工順序為:

(1)搭架澆筑站廳層、軌道層結構構件;

(2)張拉上層、下層蓋梁第1批鋼束N2,N3,N4及N6,N7,N8;

(3)架設車站軌道梁及澆筑站臺層結構;

(4)拆除軌道層支架,張拉上層蓋梁第2批鋼束N1;

(5)拆除站廳層支架,張拉下層蓋梁第3批鋼束N5;

(6)施加站廳層裝修荷載、設備荷載,站臺層裝修荷載、設備荷載、軌道梁二期恒載、鋼結構雨棚安裝;

(7)施加運營階段雙線列車荷載及站廳、站臺人群荷載。

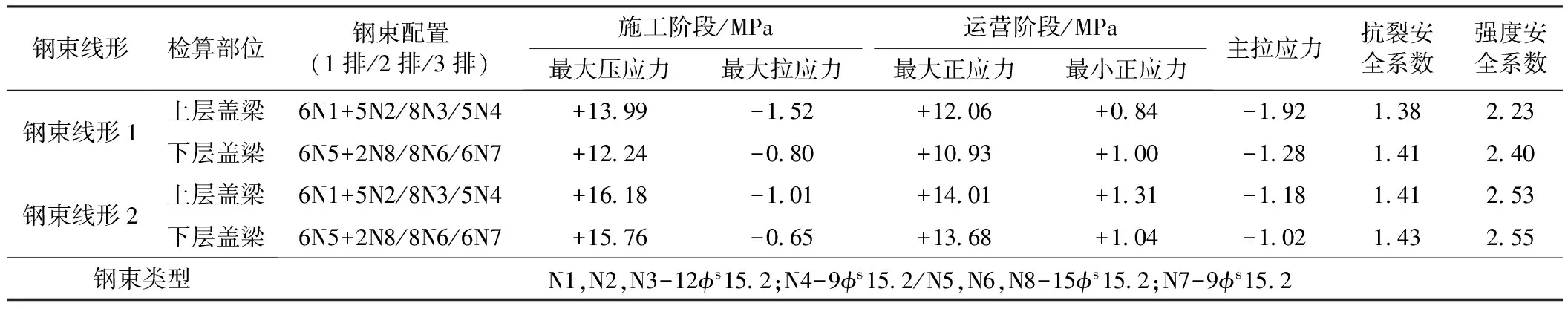

按兩種鋼束線形布置分別調整后,得到雙線荷載主力作用下,蓋梁的主要檢算結果如表2所示。

表2 蓋梁檢算結果比較

從表2看出,鋼束線形布置2在每批鋼束張拉后,施工階段拉應力較小,基本在1 MPa內,且可獲得較大的安全系數;而線形布置1,施工階段拉應力及運營階段主拉應力較大,解決拉應力問題需通過增加鋼束張拉批次調整,為施工帶來不便,且提高強度安全系數將帶來施工階段拉應力加劇的矛盾。線形2雖然相比增大了上排鋼束張拉噸位,但在各項指標上更優于線形1。對于高架車站,通常站臺雨棚的設計方案前期尚不能確定,作為下部支撐結構的預應力蓋梁,預留較大的安全系數也具有實際意義,實際工程中鋼束配置采用線形2。

蓋梁預應力設計是多種指標綜合調控的結果,鋼束線形調整時,需控制截面受壓區高度,以避免開裂荷載與破壞荷載接近引起的脆性破壞[8],并需考慮調整施工中的拉應力。本工程的錨下控制應力σcon取(0.67~0.70)fpk。此外,為使施工階段蓋梁受力合理,需預設施工階段,并依此分批張拉鋼束,最后應使運營階段正應力及主應力等指標取值合理。對于大懸臂蓋梁,為降低剛度不足引起的行車振動影響,將豎向撓度值從嚴控制,其值由規范[9]的l/300提高至20 mm[6],本工程蓋梁最大撓度理論計算值為10 mm。在張拉施工中,由于蓋梁與建筑結構層的樓板現澆,為避免預應力張拉引起的板面開裂問題,在蓋梁兩側設置后澆帶將預應力混凝土結構與普通結構分開[10],待第一批預應力鋼束張拉結束后,再完成二次澆筑。

5 結論

預應力結構在有效控制梁高及抗裂性、耐久性上的優勢是鋼筋混凝土構件無法實現的,同時獨柱高架車站的大懸臂結構由于撓度控制較嚴格,宜采用預應力結構體系。在預應力蓋梁的設計中,有如下建議和結論。

(1)對橋-建組合式高架車站,鐵路橋規與建筑規范均有各自的設計理論體系,從承載能力即強度設計上來比較,目前遵循的容許應力設計法,其構件設計的強度安全儲備系數小于建筑規范的極限狀態設計法,經濟性相比略低,量值在10%左右。

(2)大懸臂預應力蓋梁,由于懸挑長度及承載力較大,按運營階段計算配置的鋼束可能引起施工階段受力的不合理。本文比較了兩種鋼束線形布置,將下排鋼束貼近蓋梁下緣的直線形布置,可較好控制施工階段拉應力,且張拉批次少,結構可獲得的強度安全系數較高。

(3)結合施工階段分劃設置預應力張拉批次,是為使施工階段蓋梁應力值趨向合理,同時張拉批次不易設置過多,一般不超過2批,由此蓋梁束形調整需兼顧運營及施工階段。控制施工階段拉應力可通過調整蓋梁下排鋼束線形實現,通常每批鋼束張拉后,蓋梁下緣拉應力宜在1 MPa內。

[1]中鐵第一勘察設計院集團有限公司城建院.城市軌道交通建筑設計技術指南[Z].西安:2009.

[2]TB10002.3—2005,鐵路橋涵鋼筋混凝土和預應力混凝土結構設計規范鐵[S].

[3]GB50010—2002,混凝土結構設計規范[S].

[4]GB50157—2003,地鐵設計規范[S].

[5]倪章軍,等.城市軌道交通橋梁按極限狀態法設計的建議[J].同濟大學學報,2003,31(10):1173-1177.

[6]朱爾玉.現代橋梁預應力結構[M].北京:清華大學出版社,2008:86-87.

[7]西南交通大學.BSAS幫助主題[R].成都:西南交通大學,2009.

[8]Daniel L.Schodek.建筑結構-分析方法及其設計應用.4版[M].羅福午,等.譯.北京:清華大學出版社,2004:283-287.

[9]JTG D62—2004,公路鋼筋混凝土及預應力混凝土橋涵設計規范[S].

[10]宋玉普.新型預應力混凝土結構[M].北京:機械工業出版社,2005:155-156.