臺北鶯歌鎮“瓷路”之鑒

臺閩工藝發展互滲極深,各具擅長,德化與臺北鶯歌鎮恰是兩地瓷業的重鎮,近年來對接合作也從零散轉向全面。

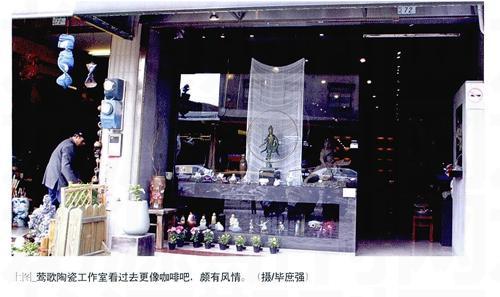

一個是內地二大瓷都之一,歷史悠久,積淀深厚;一個是臺灣的陶瓷重鎮,在創意和國際化上開拓進取,值得學習,德化和臺北鶯歌鎮隔著一條海峽相望,在長時間各自發展后,開始接觸碰撞,會產生怎樣的火花呢?本刊特別采訪了德化縣臺灣事務辦公室主任陳文記和臺灣國際藝術協會副秘書長畢庶授,探究兩地間的瓷緣。(Z=張偉偉,C=陳文記,B=畢庶強)

Z:臺灣與德化兩地瓷業間目前互動情況如何?

C:近年來,兩地以瓷為媒,互動和對接日趨頻繁。2008年,德化在金門舉辦了專場瓷器展覽會,吸引了很多臺灣客商和收藏者的目光。隨后,“中國·德化陶瓷鑒賞展”開始走人臺灣本島,在臺灣三市輪流展出,每地持續一個月,取得了很好的效果。臺灣最大的連鎖超市——新光三月便通過展覽會接觸到德化瓷器,目前已經和幾家德化企業下單,展開商貿合作。部分德化陶瓷目前在臺灣的銷售情況也十分良好,兩地間學界和企業界的交流也日益增多。

一些臺商也開始到德化來考察興業。2005年,臺灣客商邱文星落戶德化,致力開發陶瓷酒瓶,推動德化陶瓷與金門高粱等酒企的合作。2009年6月,臺灣著名陶藝大師黃政道與聯合國科教文組織陶藝委員會委員、捷克幾雷·拉斯托米加一道,在德化舉辦了“‘仃德有壺德化月記窯首屆國際壺藝雙聯展”,大獲成功。臺灣陶瓷業者賴智忠也在德化購置了兩畝地創辦工作室。目前德化正在規劃建設德臺文化創意先行試驗區,加強德化與臺灣鶯歌鎮陶瓷產區的合作,促進德化與臺灣產業務對接;

Z:臺灣瓷業有哪些方面值得德化瓷業學習?

C:臺北鶯歌鎮作為臺灣陶瓷重鎮,其發展經歷與德化有很多共同之處。鶯歌瓷也是從粗瓷起家,也經歷過大量承接兩洋工藝瓷代工外單的發腱階段。經過多年的發展,鶯歌瓷完成了轉型升級,創新意識強烈,其產品附加值大幅提升。從產業發展來看,德化瓷業目前正處于從勞動密集型轉向資本和技術密集型,由工業生產轉向商業貿易,由單純地產業生產轉向工業生產與陶瓷文化轉型升級的過程,鶯歌的經驗值得德化學習。

同時,臺灣陶瓷業國際拓展能力也很強,其產品能夠融合海外其他國家和地區的文化風俗,風格多樣,既自中國傳統風格的,也有大量抽象派理念的作品,在海外的銷售推廣經驗非常豐富,這也是德化可以和臺灣同行取經之處

Z:臺灣陶瓷產業如何完成轉型,有哪些經驗德化可以借鑒?

B:臺灣鶯歌陶瓷博物館是第一座以陶瓷為主題的專業博物館。猶記得在1998年與該館籌備處接觸時,一切尚未就緒,政策、組織、藏品、人力、軟硬件設備等皆處于紊亂之中。然而,設立未滿十年之后,該館與鶯歌陶瓷業一樣,面貌煥然一新。在政府有效的培力下,臺灣陶瓷業者努力打造優良品牌、注意形象提升,產品不斷改革創新、重視生產質量及國內外市場開發營銷等,終于為臺灣陶瓷業創造出一片亮麗的天空。

德化陶瓷發展條件原本就極為良好,自古即為著名的陶瓷之鄉,境內資源豐富,擁有“山多、水足、礦富、瓷美”四大優勢,素有“閩中寶庫”之稱,也是全國最大的西洋工藝瓷生產和出口的基地。我個人認為,德化瓷業通過積極整合既有資源,并與國際及各方接軌,有效開發市場,打造良好產業生態,其發展榮景,必然不可限量。

C:很多臺灣業界人士來到德化,對德化白瓷的瓷質和瓷雕藝術都贊不絕口,但又為德化瓷感到可惜,一些很好的作品售價卻只有一百多塊錢。之所以如此廉價,主要因為德化瓷廠家間相互抄襲成風,一種風格的產品流行大家競相仿之。我們了解到,臺灣陶瓷業也歷過相互抄襲的階段,大概在二十年內才扭轉了這股風氣。鶯歌鎮通過興建陶瓷博物館,老街改造和規劃陶瓷文化街,帶動了陶瓷文化的興盛,促進了國際交流,推動了產業升級。鶯歌鎮的步行街就明文規定每家店所賣的產品決不能一樣。目前,臺灣陶瓷業界都以抄襲為恥,大家都是推出富有自己特色的產品,唯恐與人雷同。

經過多年的積累,德化瓷業已經擁有了年產50多億元的體量,需要一定的時間全面提升行業實力,提升產品的文化附加值。德化目前正準備聘請鶯歌鎮的原套規劃人馬為德化的轉型升級出謀劃策。

z:閩臺瓷緣今后還有哪些拓展空間?

B:前兩年本人參加閩臺緣博物館開幕及莆出工藝大展時發現,閩臺之間的產業互動實在已經到息息相關、密不可分的地步,包括竹木雕、玉石雕刻、壽山石藝、家具等兩岸幾乎同步,同構型也越來越高,消長間似乎越來越明顯。其實,對于臺灣產業來說,已經產生很大的沖擊和影響,尤其是極具地方和民族特色的產業。

我認為,臺閩工藝發展其實互滲極深,但各具擅長,產銷生態互有依存空間,應該朝良性發展,相互學習、提攜,切勿惡性競爭、損害彼此利益。

首先,雙方的合作交流可以靜忙自身突破自限,兩地企業和大師可以共同參加各項陶瓷觀摩,擴大國際視野,以更豐富、更多元的宏觀角度登上世界舞臺。目前,德化瓷燒制技藝已經被列入首批國家非物質文化遺產保護名錄,在國際間具有很高的知名度,臺閩間或可思考如何開發更具德化特色的優質產品,以臺灣整體形象包裝營銷的具體經驗,提升德化陶瓷的國際形象與地位,創造雙贏利機。由于陶瓷的可塑性極高,兼容及變化性很大,尤其德化陶瓷的技藝已非常成熟,因此,可配合各領域的專業,開發許多其它材質無法表現的藝術領域,創造陶瓷更大的附加價值及張力。在臺灣,陶瓷除了本身在陶瓷藝術家的發揮下,獲得最高的評價,同時也被轉變為藝術量化復制品或限量品,讓陶瓷有更大的運用空間。

當然還有太多的問題待思索,然而,綜觀兩地陶瓷發展脈絡,我們可以樂觀的將思緒不斷延伸,相信未來在德化與鶯歌之間,必定有更多良性的互動與交集。

德化瓷業正由單純的產業生產轉向工業生產與陶瓷文化轉型升級的過程,業已完成轉型的鶯歌鎮經驗值得學習。