城市倉儲型物流企業區位選擇——以嘉里大通物流廣州分公司為例

◎ 莫 星 千慶蘭

一、引言

倉庫選址是一個綜合的、科學的決策過程。一般而言,倉庫的建筑物及設備往往投資較大,在選址時要進行多因素的綜合考慮。現在,國外大部分公司比較傾向于將倉庫選擇在市場中心或者距離市場較近的地方,以平衡成本和快捷之間的矛盾。國外學者在倉庫選址中常用的方法為重心法、遺傳算法、改進算法等,并據此對配送型倉庫的選址做了相關的實證分析[1]。

我國學者運用遺傳算法、人工神經網絡法、層次分析法和啟發式算法等[2-6],對于倉庫或物流中心的選址也有一些實證研究。陳煒,奚立峰(2002)認為倉庫選址的主要影響因素有公路坡度、地表狀態、周圍運輸條件、土地使用狀態與庫房租金,并用層次分析法確定各項因素的權重[7]。黎紅(2006)以華達物流公司為案例,從環境、交通、經濟、基礎設施及政策、物流人才等方面考慮,進行倉儲中心的區位選址[4]。目前國內外對倉儲型物流企業倉庫選址的實證研究不少,但針對具體案例企業的深入探討還不多見。本文以嘉里大通物流廣州分公司為例進行研究,通過對于具體倉儲型物流企業的實地調研,獲取第一手資料,梳理我國經濟發達的大都市倉儲型物流企業選址的條件與方法,旨在為倉儲物流企業的區位選擇提供借鑒和參考。

二、影響倉儲型物流企業區位的主要因素

通常,倉儲型物流企業可根據規模和功能分為單一的小型倉庫和物流中心兩種類型。無論是哪種類型的倉儲型企業,在進行區位選擇時都要從宏觀和微觀兩個層面考慮。宏觀層面主要考慮地理位置和發展條件,從而確定倉庫的宏觀區位,即所處的大的區域和城市;而微觀方面則考慮在已選定地區內的具體區域是否有利于開展具體業務的運營。

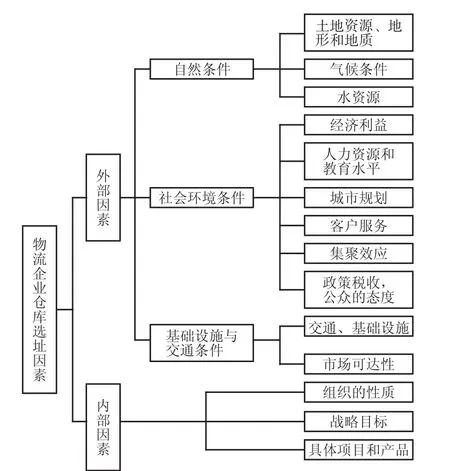

倉儲型物流企業的區位是內部因素和外部因素共同作用的結果。在倉庫選址的時候,除企業自身的因素以外,社會環境及自然條件等外部因素顯得更為突出(見圖1)。外部因素的影響是企業不能控制的,企業只有主動調整自身情況,適應外部環境的變化。

(一)外部因素

倉儲型物流企業倉庫選址的外部因素主要有自然條件、社會環境條件和基礎設施與交通條件。自然條件包括土地資源、地形、地質、氣候和水資源等,它們是影響倉庫選址的最基本的因素,對倉庫的基礎建設的初期投入產生重要的影響。社會環境條件包括經濟利益、人力資源和教育水平、城市規劃、客戶服務、集聚效應、政策稅收和公眾態度。能否產生經濟利益是倉庫選址的核心因素,其他因素則和倉庫的持續發展有密切關系,比如是否有合適的專業人才來運營倉庫,是否能適應今后城市的發展,是否能滿足客戶的需求,是否能和同行業產生面對面的交流,是否得到政府政策以及周邊公眾的支持等。基礎設施與交通條件包括選址區域交通的現狀和市場可達性。對許多企業來說,選址需要靠近消費者,因而可以考慮選擇在市場附近建庫。同時,這兩者都是為了讓倉庫的貨物運輸更加方便,且保證倉庫運營所需的物流需求[4-8]。

(二)內部因素

圖1 物流企業倉庫選址影響因素

內部因素主要包括組織性質、戰略目標和具體的項目,其核心是從企業內部考慮,根據不同的企業規模、發展階段和承接的倉庫項目等,綜合考慮自身的情況,選擇合適的區位。每一項因素都有各自的內涵,都是企業在進行倉庫選址的時候所要考慮的。對于不同的項目,選址必須區別對待,像轉運型物流大多經營倒裝、轉載或短期儲存的周轉類商品,多式聯運是主要的運輸方式,所以應設置在城市邊緣地區的交通便利的地段,方便轉運和減少短途運輸[4-8]。

三、嘉里大通物流廣州分公司倉庫選址案例

(一) 企業發展現狀

1.雄厚的經濟實力及通達的全球服務網絡

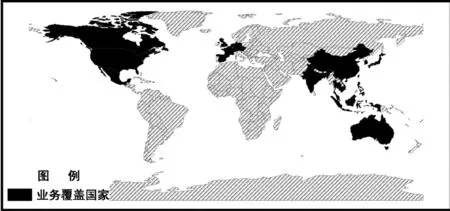

嘉里大通物流公司的母公司嘉里物流聯網總部設于香港,是亞太地區最具領導地位的第三方物流供應商之一。1981年,嘉里倉庫于香港成立,經過近30年的發展,公司已擁有龐大的服務網絡,分公司結合策略聯盟及海外代理,網絡遍及全球(見圖2),辦事處分布于22個國家,超過150個城市,網點覆蓋全球主要的一線及二線城市。

2.得天獨厚的國內優勢和前瞻性的整體規劃

圖2 嘉里大通物流公司的全球網絡示意圖

嘉里大通不僅具有廣泛的全球服務網絡,在中國范圍內,其物流優勢更是得天獨厚。目前,嘉里已經初步完成了在上海、北京、天津、青島、寧波、廈門、深圳等地的物流戰略規劃布局。以上海為中心輻射長江三角洲地區,以北京為中心輻射北部地區,以深圳為中心輻射珠江三角洲地區,以天津、青島、寧波等地為“根據地”全面開展物流服務。根據嘉里物流的整體規劃,今后上海將成為嘉里物流的核心地帶和運營中心,廣州也開始逐步成為其華南區的放射點。

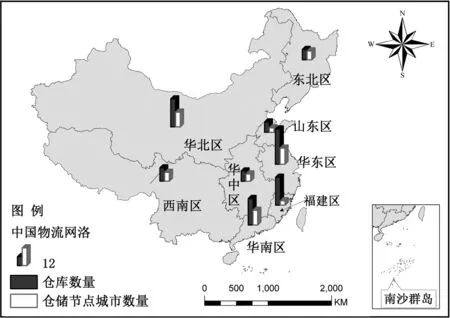

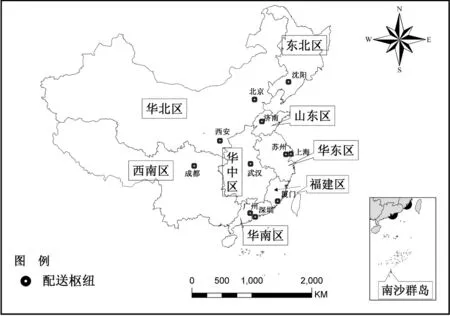

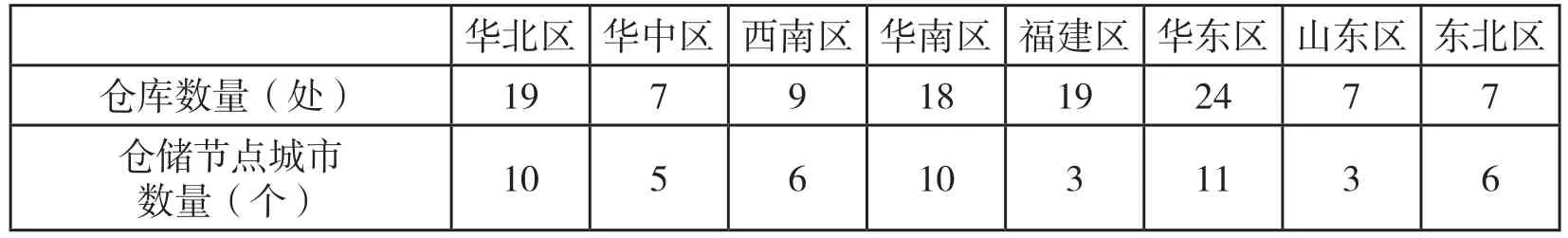

3.企業管理構架上采取“專業管理+區域管理”模式

為了滿足中國不同區域客戶的采購、生產及銷售的各種物流需求,嘉里大通在企業管理架構上實施“專業管理+區域管理”的條塊管理模式。所謂區域管理,是指將中國劃分為八大物流區域(見圖3),根據不同的區域特點成立一定數量的分、子公司。現已在32個省份建立了逾130個辦事處及營運中心,員工超過4500人,擁有2000輛運輸車。全國倉儲面積達到280,000m2,總計倉庫110處,分布于全國54個城市。在八大區域中,華東地區擁有的倉庫最多,達到24處,分布于華東區的11個城市(見表1)。

4.三級運輸管理和覆蓋全國的配送網絡

圖3 嘉里大通中國物流網絡分區

嘉里大通在八大物流區域內,成立了各自的配送樞紐,組成覆蓋全國的陸運配送網絡(見圖4),陸運實現跨省、跨區及市內門到門的運輸服務。從北至南的物流樞紐分別是沈陽、北京、濟南、西安、成都、武漢、蘇州、上海、廈門、廣州、深圳。對這11個樞紐城市做600km的緩沖區分析,結果表明,緩沖區范圍覆蓋了中國的東部和中部主要地區。全國配送網絡可以分為三個層次:第一層次是物流樞紐之間的連接是通過國內的一級干線,再加上沈陽與哈爾濱,西安與烏魯木齊,成都與拉薩之間的二級干線;第二層次是各個樞紐節點通過區域內支線班車陸運網絡,把各自區域內的重點城市連接起來;第三個層次是城市內部的門到門的運輸網絡。由此,嘉里大通完成了覆蓋全國的配送網絡。在空運網絡方面,主要通過北京、上海、廣州、深圳國際空運口岸,接駁完備密集的國內空運網絡,連接世界各地。

(二)宏觀層面的倉庫定位分析

圖4 嘉里大通中國物流樞紐分布

在梳理影響倉庫選址的主要因素和嘉里大通物流廣州分公司的發展現狀基礎上,以嘉里大通廣州分公司的一個新的服裝項目的倉庫選址為例,從地理視角,在宏觀層面上對于該倉庫應如何定位,在微觀層面上對于倉庫的具體選址進行系統分析。通過宏觀層面的分析,將倉庫定位于廣州市蘿崗區(見圖5)。

1.為何定位于珠江三角洲地區

(1)地理位置優越,交通便利。珠江三角洲地區是華南區的重點區域之一,位于我國東南沿海區域,毗鄰港澳,路網發達,是我國南方重要的鐵路、公路、航空和海運中心。該區集中了眾多的優良港口和機場,京廣、京九、京珠三條鐵路都經過該區,同時,珠三角內部的高速交通網絡在國內也居于領先水平,已形成了海陸空多元的便利的交通網絡。

(2)經濟發達,物流業起步早,物流基礎設施完善。珠江三角洲地區,作為我國改革開放的前沿陣地,最先與全球接軌,是改革開放后現代物流最早引進和發展的地區之一。其經濟發展以外向型的出口導向為主,在區域物流合作方面具有先行先試的優勢和便利條件。截至2008年底,珠三角地區GDP已超過全國的10%以上,物流服務需求規模巨大。

表1 嘉里大通中國倉儲網絡節點

(3)制造業發達,物流業發展潛力大。珠三角具有的區位優勢和制造業的“世界工廠”,使這里充滿巨大的物流商機。近年來,制造業的快速發展,推動了珠三角物流業的迅猛發展。大珠三角現在每年生成航空貨運量500萬~600萬噸,2010年將達到1000萬噸,2020年將達2000萬噸[9]。

2.為何定位于廣州市

(1)國家中心城市,連接全球貿易的樞紐。廣州是廣東省省會,是廣東省政治、經濟、商業、金融、科技、教育和文化的中心;有白云國際機場航空港口、南沙海港、城際輕軌、高速公路多種交通方式連接區域內外商貿;不僅是物資的集散地,還是物資的消費地;國際性的交易會和各種專業市場使得廣州成為全球貿易樞紐。

(2)華南地區的綜合性工業制造中心,現代物流快速發展。改革開放以來,廣州市制造業發展迅速,全國40個工業行業大類中,廣州就擁有34個。汽車制造、電子通信和石油化工三大支柱產業,它們的產值約占全市工業總產值的1/3;產業結構不斷升級,從傳統制造業向新興產業轉變,從單純的制造環節向產品設計,批發零售延伸。產業結構的轉變將引起物流業務的轉變,除了考慮物流的時間成本,還要考慮物資運輸的高效性和運用各種信息技術滿足客戶的需求。而廣州擁有眾多的科研機構,企業與科研機構的面對面交流和產學研結合有助于企業現代物流的發展。

3.為何定位于蘿崗區

(1)位置優越,交通便捷。蘿崗區便捷地連接著廣深珠高速公路,倉庫選定于此,與整個珠江三角洲的連接十分便利。蘿崗區規劃理念超前,內部的道路系統完善,等級分明;

(2)企業集聚效應顯著。產業區具有上、中、下游結構特征的產業鏈,具有良好的產業支撐與配套體系;

(3)經濟實力雄厚。區內已形成電子信息產業、生物醫藥、新材料三大高新技術產業基地,科技實力逐漸成為區域經濟發展的引擎。在強大經濟實力的支撐下,將倉庫定位于這里保證了有效的物流需求和企業的長遠發展。

(三)微觀層面的倉庫選址分析

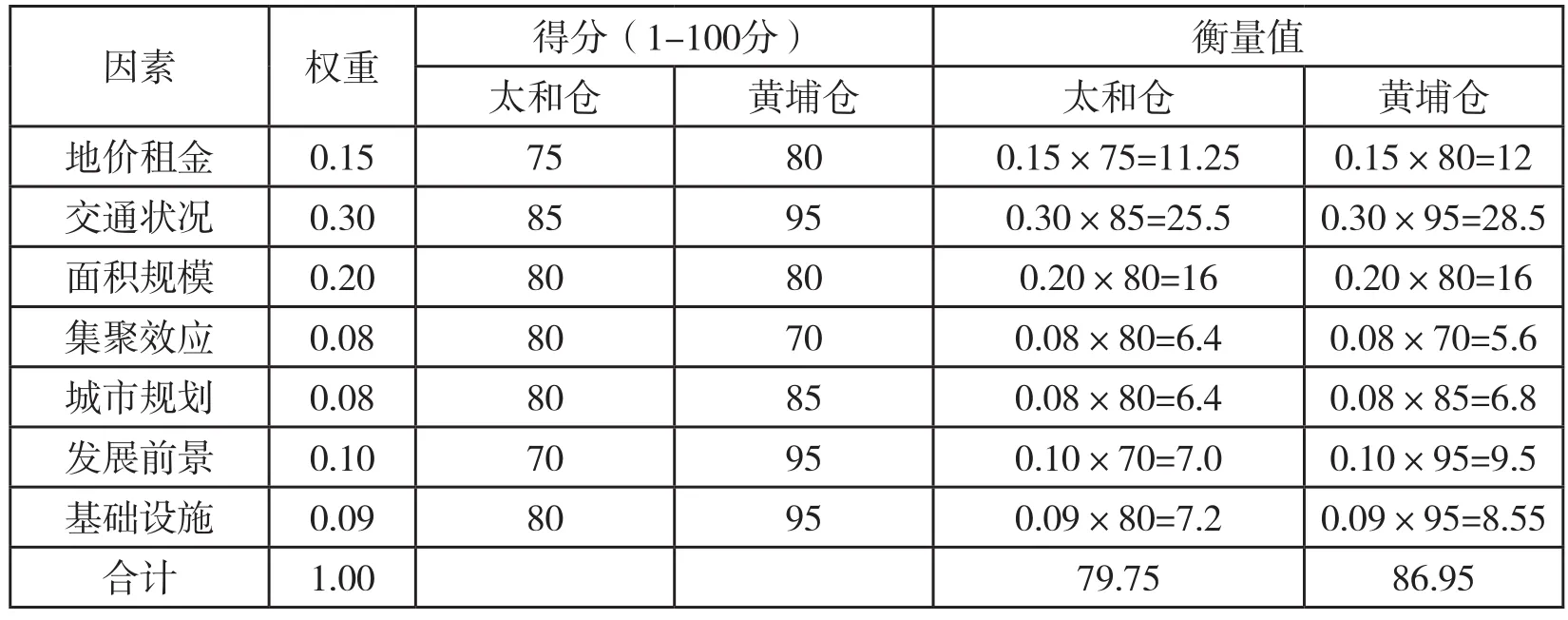

倉庫定位于蘿崗區后,對于新的服裝項目倉庫選址有兩個地點相對而言比較適合,即位于白云區太和鎮的太和倉庫和位于蘿崗區的廣州經濟技術開發區(東區)的黃埔倉庫,那么究竟哪個倉庫更適合該項目,筆者采用加權評分法,對于這兩個選址方案分別從低價租金、交通狀況、面積規模、集聚效應、城市規劃、發展前景、基礎設施7個方面進行評價,各項權重和評分在結合實際情況下采用專家打分法,從而確定倉庫的最優位置。

1.地價租金

因為此項目合同期為5年,考慮到以后續約與否的問題,所以倉庫不采取新建,而采取租用的方式。通過網上了解和電話咨詢,蘿崗區經濟開發區廠房的租金約為0.50~0.60元/平方米/天;而太和租金有些是約0.4元/平方米/天,但是庫房面積以幾百平方米以內居多,一些庫房面積達4000平方米以上的租金約10元/平方米/天。相比之下,黃埔倉庫的租金成本較太和倉庫便宜。

2.交通狀況

從圖5和圖6上可以更為清晰地對兩倉庫作出比較。太和倉庫交通便利,可以快速與廣州華南快速、機場高速、京珠高速、廣清高速等相接,但是附近的道路比較復雜,地處市區較近,遇上下班高峰期比較容易出現堵塞耽誤時間;而黃埔倉庫的道路就比較筆直便捷,距市區較遠,并且同樣距離國道和高速公路近,可以更為便利地到達目的地。雖然兩地都有很好的連接外部區域的道路,但是,從區域內的道路系統來看,黃埔倉庫要比太和倉庫的更加完善,不容易產生擁擠。所以,黃埔倉庫的優勢較大。

3.面積規模

根據嘉里大通物流公司所提供的數據,項目倉庫容量需求大,倉庫面積需要4000m2以上。以此看來,黃埔倉庫與太和倉庫所備條件都差不多。

4.集聚效應

太和倉庫位于天驕物流園內,由于白云區歷來是廣州北方的出入口,在倉庫周邊物流園區云集,主要有錦邦物流園、白云貨運市場、豐和物流園(北場)、容發物流園、泰邦物流園、林安物流園、淇駿物流園、豐和物流園(南場)。黃埔倉庫附近也有很多物流企業,如南方物流、招商物流等等。可見太和倉庫的集聚效應更好。

5.城市規劃

圖5 太和倉庫地理位置

圖6 黃埔倉庫地理位置

根據廣州市的城市規劃,蘿崗區的發展定位是:華南現代制造業與高科技產業基地,創新基地;保稅加工與現代物流中心;發達的現代服務產業與適宜居住的城市居住生活區;現代高新農業研發與種植基地。蘿崗區還努力建設其經濟技術開發區,第三產業的投入不斷增加;太和鎮的發展定位是:廣州市中北部重要的綜合功能衛星城,市區近郊的都市休閑度假旅游區及物流中心[10]。相比之下,在規劃方面蘿崗區更加注重經濟功能,產生強大的物流需求,所以黃埔倉庫所處環境的發展前景較好。

6.發展前景

除了有較好的城市規劃外,所選倉庫今后的擴容也是十分重要的。黃埔倉庫位于開發區內,周圍的空地較多,可滿足擴容的要求;太和倉庫離鎮區較近,周邊環境復雜,倉庫密集大,倉儲市場已經接近飽和,也沒有更多的低價和空置的空地,今后的擴容成本較大。在發展前景方面黃埔倉庫潛力更大,為以后的發展奠定基礎。

表2 倉庫選址因素的加權評分表

7.基礎設施

黃埔倉庫處于工業區,供電供水都能保證得到,倉庫內具有辦公區域,附近的公交車較多,方便員工上下班,倉庫兩公里內有醫院、銀行、公安,還有供娛樂和休閑的商業中心,電話線路、網絡線路都暢通,加上綠化較多,環境較為怡人。相對而言,在郊外的太和倉庫,基礎設施投入方面不足,生活環境稍微差點。

在上述分析基礎上采用專家打分,得出以下評價結果(見表2)。結果表明,黃埔倉庫的綜合得分更高,是倉庫具體微觀選址中更好的選擇。

四、結論

借鑒相關研究成果,本文認為倉庫選址的影響因素主要包括外部因素和企業內部因素。在選址時,社會環境及自然條件等外部因素顯得更為突出。為了適應外部環境的變化,企業只有主動調整自身的運營狀況,才能取得最大經濟效益。本文以嘉里大通物流有限公司廣州分公司的倉庫選址為案例,從宏觀和微觀的不同尺度,以案例分析為主線,分別從珠江三角洲地區、廣州市、蘿崗區三個層面,對于區位、經濟基礎,物流需求,政策、發展方向和交通運輸條件等影響因素進行系統分析,將倉庫宏觀定位于蘿崗區;同時,利用調研的第一手數據,運用加權評價法,分別從地價租金、交通、面積規模、集聚效應、城市規劃、發展前景、基礎設施7個方面進行評價,對白云區太和鎮的太和倉庫和蘿崗區的廣州經濟技術開發區(東區)的黃埔倉庫進行對比分析。結果表明黃埔倉庫的綜合分值為86.95,太和倉庫為79.75,相比較而言,黃埔倉庫是倉庫微觀選址中的最佳選擇。

[1]百度百科.倉庫選址[EB/OL].http://baike.baidu.com/view/1085796.htm,2010-05-26.

[3]何剛,魏連雨.基于人工神經網絡第三方物流企業的物流中心選址研究[J].物流科技,2004,27(3):4-7.

[4]黎紅.華達物流公司的倉儲中心選址規劃研究[D].廣州市:華南理工大學,碩士學位論文,2006.

[5]焦春閃.第三方物流企業配送中心選址研究[D].大連市:大連海事大學,碩士學位論文,2005.

[6]楊茂盛,魏寶紅.針對第三方物流企業的物流中心選址模型研究及其算法討論[J].物流技術,2005,(6):43-46.

[7]陳煒,奚立峰.層次分析法在物流企業倉庫選址中的運用[J].上海海運學院學報,2002,23(3):54-57

[8]朱長征,董千里.物流工程中的倉庫選址決策[C].人才、創新與老工業基地的振興—2004年中國機械工程學會年會論文集,2004:181~186.

[9]米華.珠三角物流的機遇與隱憂[EB/OL].http://www.p5w.net/news/cjxw/200808/t1820142.htm,2008-08-07.

[10]林樹森,戴逢,施紅平等.規劃廣州[M].北京:中國建筑工業出版社,2005.