河流形態保護與恢復綜評

趙偉東

(五常市水務局河道管理站,黑龍江五常150200)

1 河流形態及其地貌分類模型

河流的形態特征一般包括地貌特征和幾何特征兩方面。按照地貌形態和幾何特征可以對河流進行分類,比較具有代表性的是Rosgen地貌分類模型。

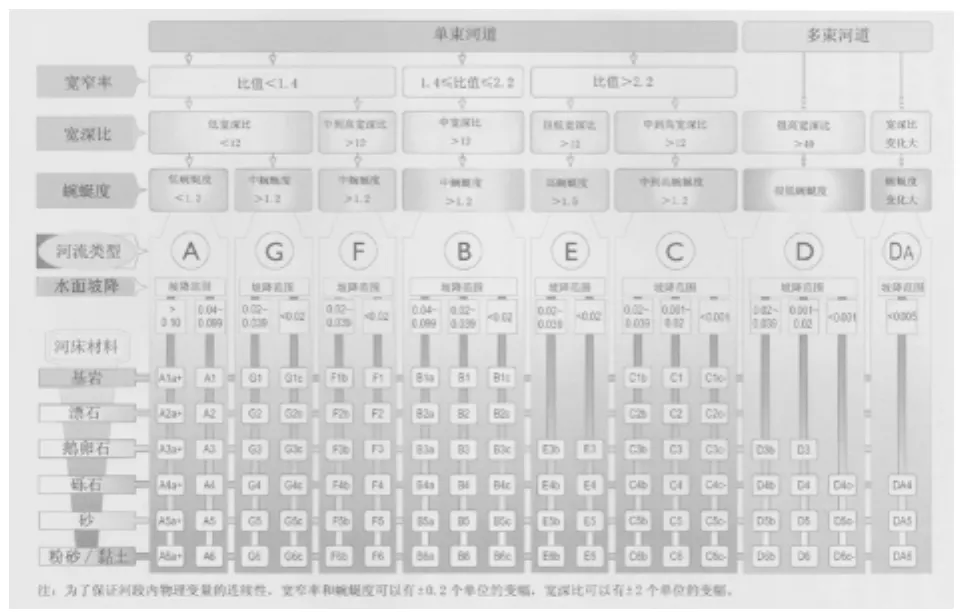

Rosgen地貌分類模型綜合了河流地貌特征與其他河流特征,分4個層次對自然河流進行分類。第一層次,即地貌特征,根據河道坡降、平面形態、橫斷面幾何特征,把河流7個主要類型,標注為A—G;第二個層次地貌描述準則主要特征包括地形/土壤特征、寬窄率、蜿蜒度、河道坡度和河床材料。首先根據主要河床材料的類型和平均粒徑,把河流分成41個亞類,按照矩陣表示方法標注為A1-G6,并按照不同特征描述參數的變化范圍,進一步細化為94個種子類型。該分類主要依據河流的地貌形態作為依據,可見河流形態的類型之多;第三個層次注重河岸植被帶、淤積模式、蜿蜒模式、河道約束特征、魚類棲息地指數、水情、河流規模分類、植物殘骸分布、河道穩定性指數和河岸侵蝕度,可用于詳細分析河流生態修復工程;第四個層次可用于驗證具體分析結果,評價修復措施的有效性和各類修復活動的影響(詳見表1)。從表1可知,反映河流形態的地貌分類具有多樣性,它可以用來詳細分析河流生態修復工程的情況,驗證分析的結果,使河流的形態特征與生態修復分析和評價建立起密切的聯系。

表1 自然河流分類簡表(引自Rosgen,1996)

2 河流形態保護現狀與保護的意義

2.1 河流形態保護的現狀

水的自然狀態,不能滿足人類的用水需求,人類為了開發利用水資源,修建大壩蓄水,以備供水、灌溉的需要;為了控制水害災害,修建了防洪工程;為了發電、航運和旅游等目的,建設了一系列相應的水利工程,極大地改變了河流的自然形態,導致了自然河流形態的變化,表現在:

1)切斷了河流廊道橫向和縱向的聯系,造成自然河流的非連續化。建造在河流上的大壩,將河流攔腰斬斷,改變了河流的自然狀態,淹沒了河流原始地貌,引水式電站還造成壩后脫水段,河流縱向的聯系被改變,河流的生境被嚴重地破壞;堤防和防洪工程的建設將河流與其密切相關的漫灘、泡沼、濕地的橫向聯系切斷,導致它們形態和功能的改變,可能引起生態環境的惡化。

2)河道渠系化、蜿蜒曲折的自然河流被改造成平直的人工渠道或渠網,自然河流所特有的急流、淺灘、深潭、沼澤等河流形態消失,完全被硬質護坡或混凝土材料取代。

2.2 河流形態保護的意義

人類在開發利用水資源的過程中,不斷總結經驗和教訓,對河流形態的生態功能和作用也有了進一步的認識:

1)不同的河流形態具有不同的生態功能。河流的不同形態在地貌上的表現不同,所具有的生態功能就有所不同。比如河流的蜿蜒程度不同,河段的水流狀況就會不同,提供給不同的魚類產卵、生存條件會不同;同時,河流的淺灘、深灘以及與之相連的濕地等,都具有特殊的生態功能和作用。

2)河流形態多樣性是生境多樣性的基礎。河流生態的多樣性提供了生境的多樣性,為河流廊道內的不同生物提供了不同的生存環境,保證不同的生物的生長、發育和繁衍的空間。

3)河流形態的多樣性是河流生物多樣性的條件。生物多樣性是生態系統健康和穩定的基礎和條件,然而只有河流廊道內形態具有多樣性,生境才會具有多樣性,生物多樣性才能有保證。

4)河流的形態是河流自然演化的結果,具有人為方式不能模擬的作用和價值,在河流生態保護中意義十分重要。

3 河流形態保護與恢復的思路

河流的開發利用是人類生存和發展的過程中不可避免的行為,保護河流生態環境,維護河流生態健康,實現水資源可持續利用和經濟社會可持續發展是人類的歷史責任,因此有必要在以下幾個方面對河流形態進行保護和恢復:

1)用生態水利工程的技術和理念指導水資源開發利用工程的規劃、設計與建設。生態水利工程在滿足人類社會需求的同時,兼顧水域生態系統健康和可持續性需求,將水利工程和生態保護有機地結合到一起,形成了一套完整的理論體系和技術方法。生態水利工程的保護和恢復河流形態的空間異質性原則,發揮生態系統自我設計、自我恢復的原則,流域尺度及整體性原則和反饋整體設計的原則可以最大限度地維護河流的健康、保護河流廊道的生態環境。在水利工程的規劃、設計和建設的過程中應用生態水利工程的理論和技術、堅持生態水利工程的設計原則,將給水資源的開發利用和水利工程的規劃和建設帶來革命性的變化。

2)最大限度地維持和保持河流的原始形態。河流的形態決定了河流的生境多樣性與生物多樣性,所以在河流整治和水利設計中應該盡一切可能維護和保持河流的原始形態,特別是河流的蜿蜒性和河道的多樣化。以往的河道裁彎取直、河道的渠道化,對河流的生態環境有不可逆的破壞和影響,除非不得已,應避免此類工程行為的實施。

3)加強河流生態修復中對河流形態的修復。當前,國內河流生態修復的研究和實踐多偏重于河流污染水體的修復,注重水質的改善。與國外河流生態修復相比較,我國的河流生態修復存在許多差距,主要體現在我國的河流生態修復忽視了生態系統結構、功能的修復。而河流生態系統結構和功能的修復首先取決于河流形態的修復,只有河流形態的多樣性得到了恢復和修復,河流的生態系統多樣性才能建立和保證,才能真正地實現河流的生態修復。

4)利用“親近自然河流”的概念和“自然型護岸”和植物護岸技術,營造多姿多彩的水邊環境。傳統的河道整治與護岸工程是采用人工鋪置硬質材料,極大改變了河流的生態作用,河流的自然功能衰退。20世紀80年代末西方國家提出的“親近自然河流”、“多自然型河流”的理念,以及植物護岸技術,在現代河流生態修復實踐中得到了廣泛的應用,并且積累了及其豐富的經驗。在保證防洪的前提下,逐漸用生態河堤代替傳統的硬質材料堤防,恢復河岸水邊植物群落與河畔林,重塑良好河流自然生態環境。相應的技術標準和技術規范也要適當進行調整,將生態護岸和植物措施納入堤防設計與河道整治的規范中,以推廣和普及該理念和技術的應用。

[1]董哲仁,孫東亞.生態水利工程原理與技術[M].北京:中國水利水電出版社,2007.

[2]楊海軍,李永祥.河流生態修復的理論與技術[M].長春:吉林科學技術出版社,2005.