靜電紡光致變色PMMA纖維的制備與表征

譚連江,劉水平,萬錒俊

(1.上海交通大學化學化工學院 上海 200240;2.東華大學纖維材料改性國家重點實驗室 上海 201620)

靜電紡光致變色PMMA纖維的制備與表征

譚連江1,劉水平2,萬錒俊1

(1.上海交通大學化學化工學院 上海 200240;2.東華大學纖維材料改性國家重點實驗室 上海 201620)

使用靜電紡絲的方法制備了一種含有硝基螺吡喃(SP)的具有光致變色特性的PMMA纖維。紅外光譜(IR)的研究結果表明,SP可以通過絡合反應與PMMA結合。通過掃描電鏡(SEM)的觀察可以看出,SP的加入對PMMA纖維的形態結構幾乎沒有影響。紫外可見光譜以及紫外光照后的顏色變化觀察的結果表明,SP的加入使PMMA纖維具備了良好的光致變色性能。

聚甲基丙烯酸甲酯;纖維;靜電紡;光致變色

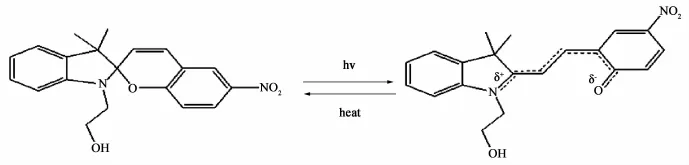

光致變色是指在光照條件下,材料由于結構的改變而發生顏色可逆變化的現象。螺吡喃是有機光致變色材料中研究最早和最廣泛的一類物質[1]。螺吡喃經紫外光(UV)照射后形成酚菁結構的呈色體。Becker和他的研究組根據光譜數據和相應的合成驗證確認,螺吡喃的開環呈色體的確具有酚菁結構,而且在去掉激發光源后,酚菁又可通過熱或光的作用回到無色的閉環體[2],如圖1所示。這種開環-閉環的可逆變化是產生光致變色現象的根本原因。在螺吡喃類化合物中,1′-乙醇基,3′,3′-二甲基-6-硝基-螺-(2-氫-1-苯吡喃-2,2′-二吲哚啉),簡稱硝基螺吡喃,是目前應用較多的一種光致變色物質[3]。

圖1 硝基螺吡喃分子的可逆異構化

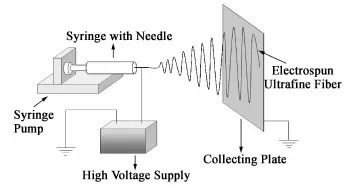

靜電紡絲法是聚合物溶液或熔體借助靜電作用進行噴射拉伸而獲得纖維的一種方法。通過這種方法能夠制備超細纖維,其纖維直徑在微米和納米之間。圖2是靜電紡絲裝置示意圖。如圖2所示,將聚合物熔體或溶液加上幾千至幾萬伏的高壓靜電,從而在毛細管和接地的接收裝置間產生一個強大的電場力。當電場力施加于液體的表面時,將產生一個向外的力,對于一個半球形狀的液滴,這個向外的力就與表面張力的方向相反。當電場力的大小超過一個臨界值后,排斥的電場力將克服液滴的表面張力形成射流。當射流從毛細管末端向接收裝置運動的時候,會出現加速現象,導致射流在電場中的拉伸,最終在接收裝置上形成無紡布狀的纖維[4,5]。靜電紡纖維具有很多獨特的性能,如纖度小,比表面積大等等。由靜電紡纖維制成的無紡氈可用于過濾膜、給藥載體、組織工程支架和生物傳感器等[6]。

筆者利用靜電紡絲的方法制備具有光致變色特性和熒光效應的聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)纖維。將PMMA和硝基螺吡喃(SP)溶于丙酮中得到紡絲溶液,通過靜電紡制備纖維,并利用紅外光譜(FTIR)、掃描電鏡(SEM)、紫外可見光譜(UV-Vis)、接觸角等測試手段對PMMA纖維的形態結構和光致變色特性進行了表征和分析。

圖2 靜電紡裝置示意

2 實 驗

2.1 材料

聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)由贏創德固賽公司提供,粘均分子質量3.5×105;

無水乙醇,AR,常熟市楊園化工有限公司提供;

丙酮,AR,上海振興化工一廠提供;

硝基螺吡喃(SP)由筆者實驗室自行合成,其核磁共振(NMR)測試結果如下:1H NMR(400 Hz,CDCl3)δ(ppm):1.148 6(3H,s,3′CH3),1.225 6(3H,s,3′CH3),1.395 6(1H,s,OH),3.284 3(2H,s,NCH2-),3.369 2(2H,s,—CH2—OH)5.807 6(2H,d,J=10.2 Hz,H-3),5.833 5(1H,d,J=10.2 Hz,H-4),6.592 1-6.852 0(m,4H,H-5,H-7,H-7′,H-8),7.038 2-7.040 9(t,J=7.3 Hz,H-5′),7.103 8(1H,d,J=7.1 Hz,H-4′),7.917 7-7.957 6(1H,t,H-6′)。

2.2 PMMA靜電紡絲溶液的配制

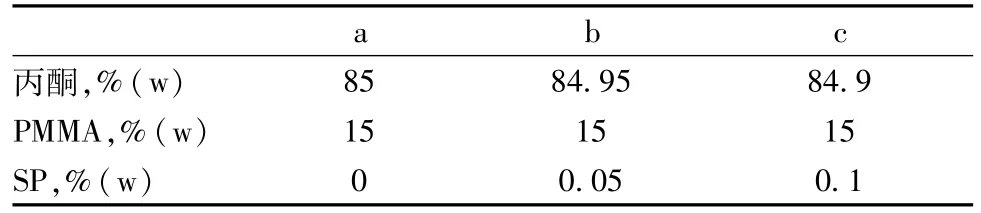

將一定量的PMMA和SP溶于丙酮中配制靜電紡絲溶液。為了調節溶液的極性,需要同時滴加2~3滴無水乙醇,以促進溶解。隨后將溶液用磁力攪拌器進行攪拌溶解,溶解過程在室溫下持續24 h,得到的溶液配比如表1所示。

表1 靜電紡絲溶液的質量配比

2.3 靜電紡絲

將上述靜電紡絲溶液分別裝入注射器中,按照以下條件進行紡絲:紡程(靜電紡纖維接收距離)為15 cm;電壓:20 kV;紡絲液流速:50 μL/min。靜電紡所得的纖維用載玻片進行接收。

2.4 測試與表征

使用NEXUS670紅外-拉曼光譜儀(Thermo Nicolet,美國)對靜電紡PMMA纖維膜進行測試;利用JSM-5600LV掃描電子顯微鏡(Nikon,日本)觀察纖維的形貌;使用TU-1901雙光束紫外可見分光光度計(北京普析通用儀器有限責任公司)對不同紫外照射條件下的纖維膜進行測試,并通過CFM-200E熒光顯微鏡(上海自動化儀表公司)觀察纖維的熒光現象,激發光為藍光;使用OCA40接觸角測量儀(Dataphysics,德國)測試去離子水滴入干燥纖維膜表面時水滴與膜表面的接觸角,分析樣品表面的親水性。

3 結果與討論

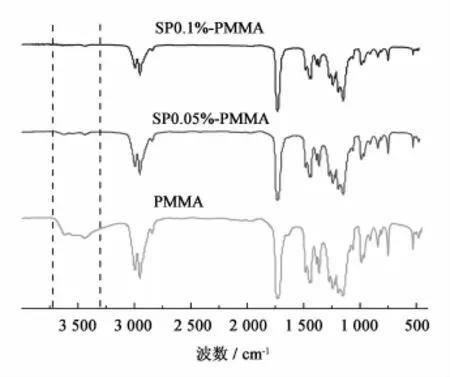

不同PMMA靜電紡纖維的紅外光譜圖如圖3所示。可以觀察到,不含SP的PMMA纖維在3 400~3 600 cm-1處有一個明顯的吸收峰。隨著SP含量的增加,峰的強度明顯減小,當SP的含量為0.1%時,此峰已經變得很不明顯。眾所周知,3 500 cm-1左右處的峰為羥基的伸縮振動吸收峰。PMMA本身不含羥基,但其具有吸水性,因此羥基峰很可能來自與PMMA結合的水分子。隨著PMMA纖維中SP含量的增加,羥基伸縮振動峰的吸收強度明顯降低,是因為羥基與SP之間形成了氫鍵,制約了羥基的伸縮振動。PMMA與SP之間通過水分子而發生了結合。另外,由于SP分子中極性基團的存在對PMMA中C—H鍵的振動產生影響,使得2 800~3 100 cm-1處的吸收峰強度有所降低,這也證實了SP分子與PMMA的結合。

圖3 SP含量不同的PMMA靜電紡纖維的紅外光譜

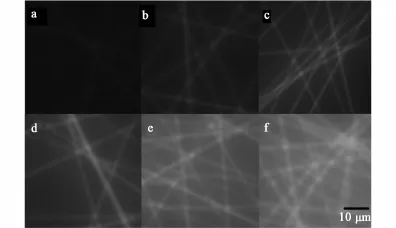

SP含量不同的PMMA靜電紡纖維的形貌如圖4所示。可以清楚地看到3種纖維樣品的粗細都比較均勻,樣品的形態彼此之間沒有明顯的差別,說明SP的加入沒有對紡絲溶液成纖過程產生影響,而且SP含量的高低對成纖也幾乎沒有影響。靜電紡絲時影響所得纖維形態結構的因素有很多,例如溶液的流量、溶劑的揮發速度、施加的電場強度、添加劑的加入等。筆者對3種樣品采用了相同的實驗條件,因此從實驗結果來看,靜電紡體系中帶有極性基團的小分子加入對靜電紡纖維的形貌幾乎沒有影響。

圖4 SP含量不同的PMMA靜電紡纖維的SEM照片

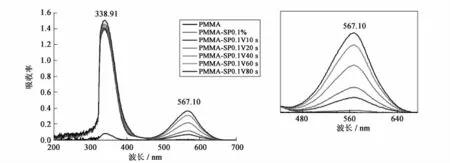

圖5為SP含量不同的PMMA纖維膜在波長為365 nm的紫外光照射不同時間的條件下得到的紫外-可見吸收光譜。可以看到,除了不含SP的纖維在338.91 nm處的吸收峰很小以外,其它含SP的纖維在338.91 nm處的吸收峰強度都很接近,不受紫外光照時間的影響。由于338.91 nm處于紫外波段,該處的吸收峰對纖維的光致變色效應沒有影響。而在567 nm處,不含SP以及含SP但沒有受到紫外光照的纖維幾乎沒有吸收峰。一旦受到紫外光照射,該處出現明顯的吸收峰,并且隨著光照時間的增加,吸收峰的強度逐漸增加。567 nm處于可見光波段,如果對該波長的光有明顯的吸收,纖維就會顯現與該波長的光互補的顏色,從而具有光致變色的性能。筆者通過熒光顯微鏡對PMMA纖維進行觀察,結果如圖6所示。隨著紫外光照時間的增加,纖維的熒光發射強度呈增強的趨勢。這是由于纖維內的SP在紫外光照射下發生開環異構化,轉變為酚菁結構。該結構所需要的激發能量較低,在熒光顯微鏡激發光的激發作用下達到激發態,處于激發態的SP在回到基態的過程中以光子的形式輻射出能量,產生熒光。隨著紫外光照時間的增加,轉變為酚菁結構的SP增多,從而熒光強度呈增強的趨勢。

圖5 PMMA纖維的紫外-可見吸收光譜

圖6 SP含量為0.1%的PMMA纖維的熒光顯微鏡照片

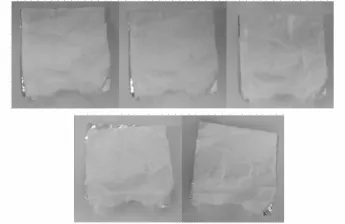

圖7 PMMA纖維膜在不同條件下的光致變色效應

PMMA纖維膜在不同條件下的光致變色效應以及接觸角的變化如圖7所示。可以清楚地看到,受到紫外光照射后的纖維膜由無色變成了淡紫色,并且隨著時間的增加顏色逐漸加深。而停止照射后經過一定的時間,纖維膜顏色逐漸變淺直至無色。這是由于纖維膜中的SP在受到紫外光照射時由閉環態轉變為開環態(酚菁結構),開環以后整個SP分子成為一個大共軛體系,其紫外吸收發生紅移,進入可見光區,所以能觀察到纖維膜顏色的變化。在無光照的條件下,處于開環態的SP又逐漸回復到閉環狀態,顏色就逐漸消失了。

4 結 論

1硝基螺吡喃(SP)可以與PMMA通過絡合反應結合,使制備光致變色PMMA纖維成為可能;

2少量SP的加入對于PMMA靜電紡纖維的形態結構幾乎沒有影響;

3由紫外可見光譜和顏色觀察的結果可知,含有SP的PMMA纖維具有光致變色的特性。

1 Angelini N,Corrias B,Fissi A,et al.Photochromic Polypeptides as Synthetic Models of Biological Photoreceptors:A Spectroscopic Study[J].Biophys J,1998,74:2601~2610

2 Nakabayashi T,Nishi N,Sakuragi H.Photochemistry of Photochromic Benzopyrans Studied by Time-Resolved Absorption Spectroscopy[J].Sci Prog,2001,84:137

3 Wang M,Vail SA,Keirstead AE,et al.Preparation of photochromic poly(vinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene)fibers by electrospinning[J].Polymer,2009,50:3974~3980

4 Aluigi A,Varesano A,Montarsolo A,et al.Electrospinning of keratin/poly(ethylene oxide)blend nanofibers[J].J Appl Polym Sci,2007,104:863~870

5 Bellan L M,Craighead H G.Control of an electrospinning jet using electric focusing and jet-steering fields[J].J Vacuum Sci Technol B,2006,24:3179~3183

6 Peter X Ma.Biomimetic materials for tissue engineering[J].Adv Drug Delivery Rev,2008,60:184~198

Preparation and characterization of electrospun photochromic PMMA fiber

Tan Lianjiang1,Liu Shuiping2,Wan Ajun1

(1.School of Chemistry and Chemical Engineering,Shanghai Jiao Tong University,Shanghai 200240,China;2.State Key Laboratory for Modification of Chemical Fibers and Polymer Materials,Donghua University,Shanghai 201620,China)

Poly(methyl methacrylate)(PMMA)fibers with photochromic capability were prepared by electrospinning from a solution of PMMA and notro spiropyran(SP).The complex reaction between the hydroxyl groups of SP and PMMA was verified by infrared spectrum(IR).The results of scanning electron microscopy(SEM)indicated that the incorporation of SP exerted little influence on the morphology of PMMA fibers.The results of ultravioletvisible(UV-Vis)spectrophotometry and the evidences of color showed changes that SP could endow electrospun PMMA fibers with good photochromic properties.

PMMA;fiber;electrospinning;photochromic

TQ340.649;TQ342

:A

:1006-334X(2010)04-0019-04

2010-10-09

譚連江(1983-),浙江人,上海交通大學化學化工學院博士后,從事高分子材料領域的研究工作。