后京都議定書時代的大都市:從手段到目的,從規劃到激發

弗朗索瓦·德科斯特,賈邁勒·克盧奇,卡洛琳·普蘭/Francois Decoster, Djamel Klouche, Caroline Poulin徐知蘭 譯/Translated by XU Zhilan

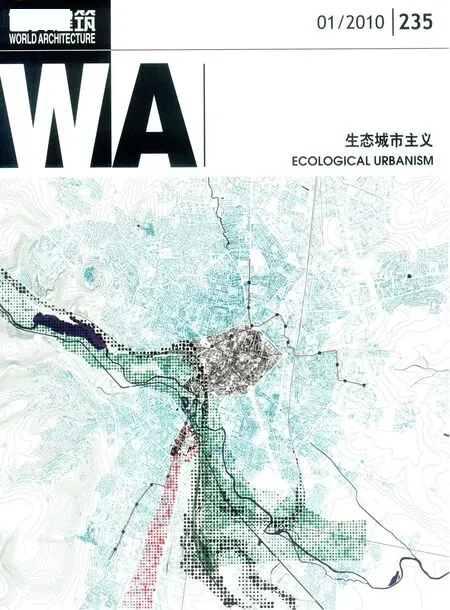

1 21世紀大都市矩陣/Matrix of the 21st century metropolis

2 大巴黎矩陣/Matrix of Greater Paris

3 21世紀大都市狀態,由左至右:1.思想的沉淀;2. 談判大樓;3.鄉村都市化危機;4. 大都市交通網和擴散城市;5. 辦公旅館;6.7.激發點;8. 節點城市;9. 超建筑/Situations of the 21st century metropolis, from left to right: 1. Ideological Sedimentation - 2.Negotiation Building - 3. Subtopian Crisis - 4. Metropolitan Network and the Diffuse City - 5. Officehotel - 6&7. Stim - 8. Nodal Urbanity- 9. Hyperbuilding

4 當代大巴黎狀態,由左至右:1.2. 非常大盧浮;3. 巴黎本質的心理療法;4.一起住在近郊;5.向東京學習;6.激發;7.混合聚類;8.培育種和雜交種的百樂門;9.區域—物體—密度:大都市收集器/Situations of contemporary Greater Paris, from left to right: 1&2. Greater Great Louvre - 3. Psychotherapy of Parisian Substances - 4. Living Together in Suburbia - 5. Learning from Tokyo - 6. Stimulation - 7.Hybrid Cluster - 8. Parliament of Cultivars and Hybrids - 9. Territory-Object-Density: Metropolitan Collector

從手段到目的

自10年前公開簽署以來,應對全球氣候變暖問題的《京都議定書》對各簽約國的法律約束將維持到2012年。盡管在此之前已出現過許多應對環境問題的全球項目,如“地球峰會”、1972年聯合國人類環境大會、1983年布倫特蘭委員會、1987年布倫特蘭報告《我們共同的未來》、1992年里約地球峰會等,但《京都議定書》仍被認為是第一個有整個國際社會介入環境問題的議程。

政治生態學,從它誕生以來,對提高人們的環境意識、促使人們認識到必須在全球尺度上應對環境問題發揮了極大的促進作用。許多政治領導人或公眾人物的積極參與(無論他們政治傾向左或右),也使政治生態學具有了當代政治的核心地位。例如在法國,最近通過的《全民環境共識與行動法》就致力于為環境問題提供良好的政府治理模式。

我們相信,環境治理問題,無論是在全球尺度還是在本土范圍內,都首先必須通過建立專門技術研究機構、并以單純的規范或監測作為管理它們的手段,來避免治理方式流于陳腐,以達到政治生態學去政治化的目的。其次,還必須避免另一種相反的傾向,即將生態保護學方法作為唯一的、排他性的手段來處理所有涉及政治和經濟問題的態度。在我們看來,那種把所有事物混為一談、認為人與自然毫無差別、并且支持應該由一種全新的、復雜的、極權主義的意識形態將自然界和人類社會組織成同一個且唯一體系的觀點,是十分具有危險性的。

正如法國的社會學家布魯諾·拉圖爾(Bruno Latour)所解釋的:“生態學與大自然自身的利益和目的所在根本無關,它只是一種人類認識萬物的新途徑。因此,使一個問題、一個物體或一份數據生態學化,并不是說要在原來的環境中替換掉它、或者去確認它本身所屬哪個生態系統,而是意味著,我們將用它來一次次地反對那個活躍了300多年、我們姑且稱之的、所謂的現代化。”

布魯諾·拉圖爾將“現代性”定義為控制與束縛的雙重任務。“現代性”在存在已久的自然界、利益傾向和關注問題穩定且可以預見的人類社會、及同時獨立于外部參考(即自然世界)也獨立于人類社會的理論著述三者之間,引起了分裂。

他闡述道:“現在的情況與之前的最大區別并不在于,我們以前忽略了那條河流——比如說——而現在又重新關心起它來 ;而在于我們再也不能確切地知道一件事物、一條河流的來龍去脈了。必須更加謹慎,因為事物的途徑改變了形態,每一道曲折、每一股水源或每一片樹林都必須同時作為目的、也作為手段來進行考慮。”

如何從不容置疑的“手段”組織體制,轉向建立在“目的”或“結果”基礎上的大城市建設目標上。

環境問題在廣泛意義上的真實狀況和急迫程度必定推動我們擺脫仍舊根深蒂固的“現代”思維。若仍然保持“現代性”,我們就依然與現實脫節。因為我們的社會僅僅產生千篇一律的、統一法規下的標準化空間,與此同時,卻繼續排斥著交雜混合的空間形式。而恰恰是這些空間,才能讓我們重新建立起與社會、空間和社群真實狀況的聯系。

當今,有一股熱衷于開發典范生態社區或生態城市的全球性趨勢。然而,即使在這其中,也仍然具有各種標準化了的異型、獨此一家的特例及“現代性”的思維碎片。但是,我們真正應該思考的,是那些已經存在了的城市。因為,至少在歐洲的背景下,現有的城市形態表現了許多最為重要的環境問題,尤其是在能源消耗的領域。因此,我們應該能想像它們作為“潛能空間”的可能性如何被充分利用,從而催生出現有城市環境的再生和循環。

5 多層空間/Multilayered Space

6 大規模運輸/Mass Transportation

大都市氣氛

2008年,我們的l’AUC事務所入選由建筑師率領、為“后京都議定書時代大都市(”Post Kyoto Metropolis)和“未來都市巴黎(”The Future of Metropolitan Paris)項目作國際研究和發展顧問的10支團隊之一,項目由法國政府推動。

這項顧問工作從2008年6月開始,持續到2009年3月為止。它對我們以新的眼光看待當代大都市問題、在城市的表現形式和設想體系中打開新的局面是前所未有的契機。它同時也是我們關于當代大都市的本質、現狀、前景與潛質的新思考。

由于大都市現象不可能被縮減至某一個專門的分析和設計領域,因此,這里呈現的作品都是由l’AUC事務所和來自法國、日本、瑞士和比利時等國家的相關建筑師、城市規劃師、景觀設計師、平面設計師、研究機構、歷史學家、地理學家、社會階層和規劃顧問等專家帶領下的國際化和跨學科的團隊所共同完成的。

通過橫向的比較分析,我們的團隊工作逐漸形成了“大都市氣氛”(Metropolitan Climates)的概念,這一概念能使我們在把握大都市的連續統一性和共同屬性的同時,也揭示出它的種種微觀氣氛、環境形勢和作為大城市存在的日常狀況等大量信息。

謹慎規劃

我們沒有針對理想中“后京都議定書時代”的大都市或者未來的“大巴黎”提出任何模型、規劃、或者意象。而是從對以下事實的認識開始,即我們認識到明日的大城市已經在這里形成,而“大都市現象”首先是全球化的文化議題,且它的利害關系將取決于我們怎樣確定其形式多樣的個性特征。

歐洲和全世界的各大型城市與大都市的最近發展歷史顯示出了規劃的局限性,規劃已經無力解決越來越多錯綜復雜的現實問題。只有當我們不再把規劃作為全能的解決方案,而是僅僅把它部分地用于針對某些特定空間和活動中時,規劃才能維持原有的價值。這也就是我們所謂的謹慎規劃。

承繼遺產的大都市

21世紀的后京都議定書時代大都市已經存在了。我們已不再處于“擴張”(Extension)的城市化階段,而是進入了“循環”(Recycling)的都市化時期。因此,我們必須調整方法,必須停止從規劃的角度來思考問題,必須不再以地域作為推行規劃的依據。我們必須從“現實”(The“Real”)出發并將它推向“可能”(The“Possible”),也必須重新定義采取措施的方向,從對大都市地區的“規劃”(Planning)轉向“激發”(Stimulation)。

這一轉變要求新的分析和設計手段。我們制定的“時間表”(Timelines)把措施設置于適合的時間點上,并充分考慮了城市區域與其政治、社會、經濟、文化或技術的動態變化和趨勢之間的協調一致。依據時間表,我們確認了一些歷經時間檢驗不斷反復出現或經久不衰的思想,找到了我們能決定是否延續下去或予以中斷的線索。歷史是我們理解和構想明日大都市景象的非同尋常的豐富來源。

復調式多形態的大都市矩陣

由于當代大都市是一種全球化現象,我們就必須擴展視野,關注和思考其他的地區與情況。我們必須摒棄純粹歐洲中心主義的城市表現方式。對后京都議定書時代的回應,并不存在獨一無二的解決方案。然而,21世紀的后京都議定書時代大都市必須是一種開放和集成的結構,否則,就與前京都議定書時代的城市毫無二致。

同樣,巴黎作為大都市也必須將自己從前大都市的、中心與邊緣地區相對立的表現形式中解放出來。這種對立已經完全被我們區域現實和人口與使用者的實際所淘汰了。

該“矩陣”(Matrix)將允許我們避開規劃的不足之處,充分掌握當代大城市的現狀特征。通過對各種類型材料的收集整理,其中包括統計數據、社會資料、文化產品、各種描述……,從中涌現出了許多關于大都市思考和設計的新的主題、觀念和類型,使我們能夠描繪出一幅特征多樣的大都市藍圖。

激發“大巴黎”

為使“大巴黎”成為當代大都市,l’AUC事務所提出了一系列強有力的大都市設想,能夠激發出巴黎現有的各種潛質。我們提出的一系列設計,不是有具體地段的建設項目,而是一些虛構的空間場所,因而能使我們在同一個項目中涵蓋空間的微觀、細節層面,同時也能將大城市的戰略性區域尺度作為整體在其中作出考慮。

21世紀大都市的情境

我們幾乎再也感覺不到,我們其實生活在由一系列社會運動所形成的空間中,無論這些運動是溫和的還是極權的,是集體主義的還是個人主義的,是平和的還是挑釁的……,當代大都市是一種“思想的積淀”(Ideological Sedimentation)。它具有一種能力,能將歷史由夸張歸于平淡,使之成為日常生活,消化之,利用之,轉化之,對它進行無限的重組,將它化為延綿不斷的此時此刻 。

7 向東京學習/Learning from Tokyo

8 混合聚類/Hybrid Cluster

盡管21世紀的大都市情況錯綜復雜,它仍然必須是為全體市民共有的空間結構。因此,“談判大樓”(Negotiation Building)就成為唯一能夠進行有效決策的場所。會議室,無論全體集會還是走廊閑聊……未達成一致前人們都不能離開。

如果為了更加可持續的緊湊城市,現在的擴散城市及其各個集合住宅區由于政治不正確,需要被我們淘汰該怎么辦?那么,新的社會和建筑資源配置即將產生于這一“鄉村都市化危機”(Subtopian Crisis),這是一種新的個人住宅生活方式的思想,這種去特殊化和密集化的空間,將引導至新的鄰里團結和親近程度。空間配置的過程是相反的。

“大都市交通網和擴散城市”(Metropolitan Network and the Diffuse City)——在都市化鄉村和穿越該地區的基礎市政設施的交匯處,我們設立了一座大型火車站。無需過渡,這座建筑就是新農村生活方式和大都市交通網的交匯點,前者有草坪、車庫、郵箱和意料中的井然有序等等,后者則伴隨著流動性、緊張感、匿名特征、各種服務設施和無窮無盡的可能性……。

“辦公旅館”(Officehotel)是一個極賦創意的孵化器,因為其中包羅萬象,也因為其中萬事皆有可能發生。它的運作風格是菜單式的,靈活性體現在選擇、而非建筑之中。每一位客人都能找到屬于自己的氣泡空間,每間房間都有自身的功能、氣氛,自成一體。界限是松散的,沒有固定的規定。

“激發點”(Stim)——設想某地塊,作為一塊保持原始狀態的地段;它一無所用。現在再考慮甲、乙、丙,是3家決定入駐某地塊的企業。每一家企業都激活了自己的地段邊界,展現出自己的公眾形象。某地塊就因此變成了有可達性的公共空間。“一無所用”變成了“激發點”。同時,另一種交通網,在這里是私有的,開始在地下空間發展。作為甲、乙、丙3家企業之間的協商成果,地下城市衍生出了它的分支結構和私有的系統,為價值創造做出了貢獻。

“節點城市”(Nodal Urbanity)則通過模糊自然與人工、室內與室外,提出了當代公共空間形式的種種可能。我們在物質交通網和虛擬網絡的交匯處布置了公共空間;一處個性化、無任何裝置、無限的、無法用語言表達的、同時也超越語言溝通的公共空間;一處以無線網絡作為建筑材料的公共空間。

“超建筑”(Hyperbuilding)是大都市項目中的卓越之作。我們沒有對“超建筑”進行定義,是“超建筑”在下定義。它是建立在一切之上的活動機器,吸納一切。隨后,它以自身感染周圍的環境,并在周圍產生出密集的城市形態,過程如此熱烈的,以至于最終消解了它自身的形式。一旦完成了城市的生成,“超建筑”就將自己也融化其中。

當代“大巴黎”的設想

“非常大盧浮”(Greater Great Louvre,法語為TTGL或Tr弒 Tr弒 Grand Louvre),為了把許多宏大的歷史結構轉變為濃縮了大都市生活的空間形態,構想出了它與這些遺產和與相應措施之間的新關系。它作為一種大都市元集合的原型,其自身也可能產生于巴黎本質之中。它知道如何將諸如各種網絡、大規模交通、購物中心等暗藏在大城市表面之下的世界,與公共空間、豐富的建筑和藏品等的安詳寧靜結合在一起。“非常大盧浮”與建筑遺產建立了去戲劇化的關系:它重新采納了遺產建筑作為事件發生的空間形態的理念,而非那種無限延長建筑存在理由的思想,立即使大都市的意象成為可見和不斷的具體形象。

“巴黎本質的心理療法”(Psychotherapy of Parisian Substances)表明,所謂“歷史上的”或“奧斯曼式”的巴黎并非定格于某一時期的形態。巴黎的本質是通過持久的具體化過程,向所有的轉變和組合開放自我,卻從來不失其本來面目。

想要建成百分之一百的緊湊“大巴黎”,為時已晚。人們對擴散的城市、近郊覆蓋一半以上土地面積的問題必須有所意識和予以關注。針對近郊問題采取的措施也即針對其形成原料采取的措施:個人住宅本身。“一起住在近郊”(Living Together in Suburbia)的項目提出了3種單體住宅形式,通過重新思考個人住宅內部組織結構及其和外在世界的關系,得出了重新激活其生活方式的3種可能性。

通過“向東京學習”(Learning from Tokyo)的方案,我們消除了城市空間與公共交通之間的界限,由此在幾十年來未曾產生可達性的區域內形成了新的大都市方案。城市化必須在交通和它帶來的潛在聚合效應、以及圍繞這些車站和基礎設施的城市生活的激發下才能形成。向東京學習,不是說在巴黎內部再造東京的城市,而是要向大都市運動及其公共空間、消費空間、服務設施、經營企業、和各種休閑娛樂的形成過程之間注入新的關系。

“激發”(Stimulation):對某些郊區的設想,如活動區域、農業用地、集合住宅、高速公路出入口……彼此共存并相互交織,這些都是通過空間形態和其中發生活動的不斷積累、形成和再生大城市空間的永無止境的契機。

“混合聚類”(Hybrid Cluster)是通過創新企業之間的優勢協作創造經濟價值的同時,也通過“聯結廣場”來實現社會協作、體現城市價值的空間。這些廣場滲透于空間組團的每一個空隙之處,并擴散到城市物質結構的深處。每一所企業都有自己的大樓、獨特的工作文化和運行組織。“混合聚類”的空間是具體的,卻也浸透了城市的動態。

“培育種和雜交種的百樂門”(Parliament of Cultivars and Hybrids):明天的公園將不同于今天的公園。它們不僅會幫助我們感受自然、重新建立起與自然的聯系,也會幫助我們認識生活其中的人工環境,建立起和它們的聯系。

“區域-物體-密度”(Territory-Object-Density):有對住宅的需求,就會有空間。“大城市收集器”(Metropolitan Collector)是在諸如后工業廢棄地之類的綜合地塊上聯系和激發周圍密集開發的大尺度項目。這些工業廢棄地現在交通不便,卻有潛質與未來的大都市交通網緊密相連。□

- 世界建筑的其它文章

- 優雅的語言,犀利的語義——福建下石村橋上書屋