如何用好高中生物教材的插圖

尤長順

【摘要】在提倡少教多學的今天,高中生物教材必修本和選修本中的300多幅插圖,將有助于培養(yǎng)學生的觀察、分析、解決問題的能力,更好地理解抽象概念和理論知識,讓學生易學易懂,有利于提高考試成績。那么如何利用好這些插圖,更好地服務于學生,是我們每位生物老師都要深刻思考的問題。

【關(guān)鍵詞】生物教材 高中 用好 插圖

【中圖分類號】G633.91 【文獻標識碼】A 【文章編號】2095-3089(2016)07-0153-02

《考試大綱》明確要求:正確理解分析生物學中圖表、圖解等表達的內(nèi)容和意義,并能運用圖表等多種表達形式,準確地描述生物學現(xiàn)象和實驗結(jié)果。所以教師在教學中能注重對插圖的研究,充分發(fā)揮插圖的作用,不僅有助于學生理解和掌握抽象的生物學知識,而且能有效的提高學生的觀察、分析等各種綜合能力,并激發(fā)、挖掘?qū)W生的潛力,從而在高考取得優(yōu)異的成績。現(xiàn)將教材中的插圖進行歸納和分類,并結(jié)合本人的經(jīng)驗,談談如何利用好這些插圖來進行教學。

一、生物概念圖

生物概念圖是由美國諾瓦克教授等人提出的,其教學法是利用概念圖這種可視化的語義網(wǎng)絡表示方法,它可以培養(yǎng)學生鞏固已有知識,把握知識的特點及聯(lián)系,使知識結(jié)構(gòu)化,有利于知識的遷移和能力的發(fā)展。其類型一般有網(wǎng)絡圖、鏈式圖、輻射圖、維恩圖、類比圖等。在生物教材必修模塊的每一節(jié)都有涉及概念圖,并在各章節(jié)的自我檢測中,大都安排畫概念圖的習題。教師若忽略讓學生學會畫概念圖,而直接給答案,這樣就失去鍛煉學生的機會。利用概念圖進行教學時,一定要展示自己事先構(gòu)建好的作品,如果是整體式展示時,應該由簡到繁,利用幻燈片,可先展示主體框架,后展示具體內(nèi)容,放映時速度不宜過快,這樣有時間讓學生回答接下來要展示的內(nèi)容,有利于對程序性知識的掌握。

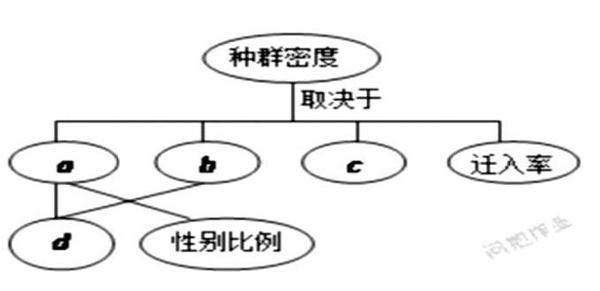

例如必修三人教版86頁自我檢測畫概念圖:a,b,c,d,4個之間的內(nèi)在聯(lián)系要搞清楚,a,b比較難判斷,性別比例要是沒寫出來,要根據(jù)箭頭方向來判斷那就更難。我相信這樣的概念圖能畫得出來,學生對這部分的重點知識將會掌握得更好,加深對概念的真正理解,能把知識結(jié)構(gòu)化、整體化,提高考試的應對能力。

二、生物實物圖

生物教材中的圖片以實物、實景為主,包括每章內(nèi)容相關(guān)的章題圖,也包括正文中的一些實物圖片,章題圖緊扣主題精選圖片,真實的電子顯微攝影圖片。如受精作用在電鏡下,通過學生觀察,可消除陌生感、距離感,解除生物直接用肉眼無法看到的生物奧秘,增加了真實感和直觀感。人教版必修二第一章:遺傳因子的發(fā)現(xiàn),設計的數(shù)字和孟德爾本人的插圖,輕易自然地把學生帶入140多年前孟德爾豌豆雜交試驗的意境中,循著其偉大的足跡,探索遺傳的奧秘和思索其成功的主要原因。我們可利用這些生物圖進行科學教育,知道獲得科學知識的真實性和艱辛性,培養(yǎng)學生在生活和學習中能吃苦耐勞,敢于面對現(xiàn)實,面對失敗,勇于挑戰(zhàn),相信自己最終能取得成功,具有重要的激勵教育作用,給學生正能量。

三、形態(tài)結(jié)構(gòu)圖

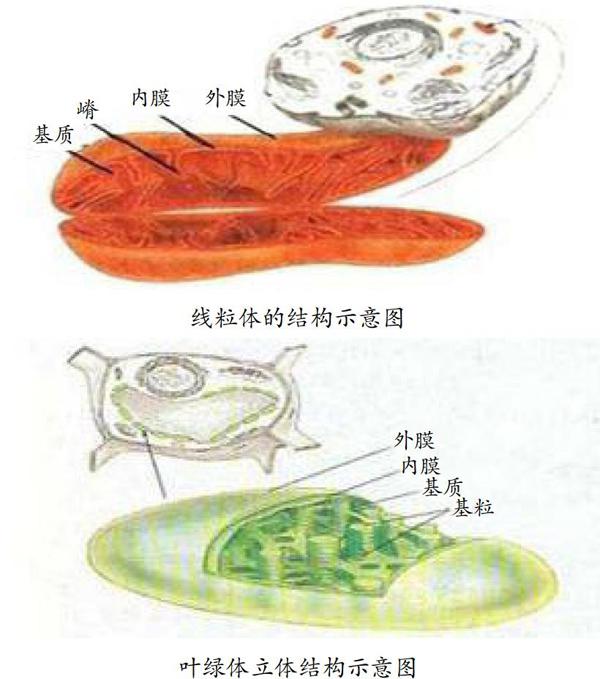

高中生物教材中的形態(tài)結(jié)構(gòu)圖是用來顯示生物的分子結(jié)構(gòu),解剖結(jié)構(gòu),微觀組成等圖示,同時也在體現(xiàn)一個基本觀點那就是生物中有什么樣的結(jié)構(gòu)決定什么樣的功能。如動植物的亞顯微結(jié)構(gòu)圖,DNA分子雙螺旋結(jié)構(gòu)圖,突觸顯微結(jié)構(gòu)圖,線粒體和葉綠體的結(jié)構(gòu)示意圖等。

這兩幅圖清晰地表示線粒體和葉綠體的亞顯微結(jié)構(gòu)圖,不僅深入認識線粒體和葉綠體,而且是學習有氧呼吸和光合作用這兩個重要的生理作用的基礎(chǔ)。由于圖示的直觀性、可視性強,可在大腦中形成概念,理解圖中隱含的重要知識,可將復雜的知識簡單化、條理化和深刻化,形成永久的印象。在教學中,我們可以通過課件放大該圖,應用觀察、對比、歸納、想象等多種教學方法,讓學生了解該圖的各種結(jié)構(gòu)、功能及其區(qū)別,讓學生知道有氧呼吸的三個具體過程和光合作用兩個階段的區(qū)別與聯(lián)系,更好理解、掌握其不同階段和不同位置有不同產(chǎn)物,也能解釋植物的不同生命特征,進一步讓學生深刻體會結(jié)構(gòu)決定功能這一道理,激發(fā)學生學習生物的樂趣,也能增強對生物知識的記憶力。

四、生理過程圖

高中生物生理過程圖比例較大,包括呼吸作用和光合作用示意圖、物質(zhì)進入細胞的方式示意圖、有絲分裂和減數(shù)分裂的圖解、甲狀腺激素調(diào)節(jié)等。在教學中能正確引導學生利用該插圖進行生理活動的講解,能取到一箭雙雕的效果,不僅內(nèi)容變得清楚,過程變得清晰,而且可培養(yǎng)學生圖文轉(zhuǎn)換和圖文分析,解決問題的能力。例如:通過圖解可引導學生展開觀察、分析、歸納、聯(lián)想有氧呼吸過程三個階段的區(qū)別和內(nèi)在聯(lián)系,分析物質(zhì)間的關(guān)系,第一、二階段產(chǎn)生的氫如何與第三階段的氧氣結(jié)合?第一階段的葡萄糖變成丙酮酸后,如何進入線粒體內(nèi),以何方式、穿過幾層膜及產(chǎn)生產(chǎn)物等?其結(jié)合光合作用的知識,這些都是高考常考的內(nèi)容。如何記住這些重點和難點知識,最好的辦法就是讓學生自己畫生理過程圖,通過畫圖就能徹底地理解、掌握,使靜態(tài)圖變成動態(tài)過程,讓學生做到開闊視野,拓展知識,增加對生物生理過程隱含知識的進一步理解。

五、遺傳圖解或系普圖

這類圖主要與孟德爾的兩大定律的推導及應用有關(guān),人教版必修二的第一、二章及第五章第3節(jié)即人類的遺傳病的教學過程中都有涉及此內(nèi)容,是高中生物教學中的難點之一,是高考必考內(nèi)容之一。在高考有限的時間內(nèi)解決這類綜合題,至關(guān)重要的是如何做到迅速準確的進行遺傳方式的判斷、遺傳圖譜的分析。在教學中我們可滲透教學生用以下兩種方法。

方法之一用遺傳口訣:1.無中生有為隱性,生女患病為常隱。2.若隱性,母患病兒正常,必常隱。3.有中生無為顯性,生女正常為常顯。4.若顯性,母正常兒患病,必常顯。

方法之二用圖譜拆解:在綜合性強同時含有兩種疾病的遺傳圖譜中,學生容易看的眼花繚亂,不易解題,可引導學生將此圖拆解成兩張系普圖后,再進行作答,這樣就可以輕而易舉地攻破,同時還要教學生規(guī)范寫好遺傳圖解。

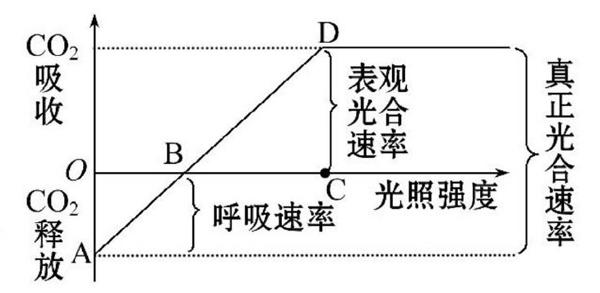

六、生物曲線圖

在這里主要是指曲線坐標圖,其含義是借數(shù)學方法來分析生命現(xiàn)象,從而揭示生物體結(jié)構(gòu)、生理等方面的特性本質(zhì)的一種圖形,有定性曲線和定量曲線圖。生物教材中常見的有酶活性受溫度、PH影響示意圖,生長素濃度與所起作用的關(guān)系圖,種群數(shù)量增長的“J”型和“S”型曲線圖等,每年高考題型中往往都有與這曲線圖有關(guān)的題型。對于定性中的單曲線圖,我們在教學中一定要讓學生明確縱橫坐標軸的含義以及坐標系中曲線所表示的生物學意義。關(guān)注曲線中四點、三量、一趨勢。四點指的是起點、交點、終點和折點,三量指的是分清自變量、因變量及無關(guān)變量,一趨勢指的是曲線的走勢。同時結(jié)合有關(guān)的生物學知識做進一步的推理、分析,進行圖文轉(zhuǎn)換,由此得出確切的結(jié)論。對于定量曲線圖,在教學中一定要讓學生找出有關(guān)的數(shù)據(jù),對數(shù)據(jù)進行有關(guān)的分析,弄清數(shù)據(jù)的生物學含義,利用生物學原理進行計算。常見定量的問題有光合作用和呼吸作用之間曲線圖,生長素兩重性的生物量關(guān)系曲線圖等。如圖真正(總)光合速率、表觀(凈)光合速率與呼吸速率的關(guān)系:A點、AB段、B點、B點以后、C點等各個代表意義,三量各是什么,曲線走勢,這些都能弄懂,將能大幅度增加對呼吸作用和光合作用關(guān)系的認識,提高解類似這些題目的能力。

總之,高中生物教材中還有其他類型的圖形,如生物技術(shù)流程圖(植物體細胞雜交),生物實驗裝置圖(探究酵母菌細胞呼吸圖)等,它們不僅是教材重點知識的另一種表達方式,而且是教材中文字難以表達內(nèi)容的高度概括,也是有想象力的直觀教學手段,它們的作用是任何文字都代替不了的。我們教師在教學中應該利用好這些插圖,用精煉 、準確的語言來講清插圖的內(nèi)涵和外延,鼓勵學生從不同的角度考慮問題,激發(fā)挖掘?qū)W生的潛力,不斷提高學生綜合能力,應對像今年國考生物試卷高難度的問題,更好地服務于學生。

參考文獻:

[1]宋長斌.高中教材中部分圖表的學法指導[J] .中學生物教學.2012(5):40-42.

[2]包磊.例析生物圖解在教學過程中的幾種應用思路[J] .中學生物教學.2012(10):22-24.

[3]劉恩山.中學生物教學論[M].北京:高等教育出版社, 2003:136-159.