東魚河南支涵洞運行現狀及設計對策

李洪斌,蘇子文

(定陶縣水務局,山東 定陶 274100)

1 流域基本概況

東魚河南支是東魚河的一條主要支流,起源于河南省蘭考縣境內,是菏澤市定陶縣的一條主要的防洪除澇河道,上接趙王河、黃蔡河、吳河、賀李河。在定陶縣均張莊閘前入東魚河,全長89.25km(其中河南省境內 36.85km,菏澤市境內 52.40km),流域面積 1239km2(其中河南省境內511.56km2,菏澤市境內727.44km2),在定陶縣境內長5.0km,流域面積123km2,人口7.5萬人。

東魚河南支于1968年至1969年開挖完成,設計采用1966年6月中央水電部淮河規劃組鄭州水文成果,按3年一遇除澇、20年一遇防洪標準進行開挖。為了滿足排澇、灌溉及交通需要,在東魚河南支上相繼興建了配套建筑物,基本形成了較為完整的除澇和灌溉系統,防御洪、澇、旱、堿等各種自然災害的能力大大提高,對當地工農業生產的發展起到了重要作用。

2 東魚河南支涵洞運行現狀及存在問題

2.1 工程現狀

東魚河南支的開挖與治理,對菏澤西南部地區的工農業生產的發展起到了巨大的推動作用。但是,由于東魚河南支經過40多年的運行,河槽淤積、工程老化、退化嚴重,河道的防洪、排澇、灌溉、改堿功能日漸降低,河道淤積厚度達0.8~3.0m。

東魚河南支沿線穿堤排引水涵(管)洞多,部分洞身短,沉陷、拆裂、土石結合差、險工多。建筑物工程老化嚴重,現有橋梁多數橋面板暴露,欄桿扶手損壞嚴重,危及車輛行人的安全。

2.2 涵洞運行存在的問題

東魚河南支定陶縣境內涵洞大多為上世紀60到80年代的建筑物,建成后曾為流域內農業生產發揮了較大的作用,極大地促進了當地群眾的增產增收。但由于建成年代久遠,原有設計部分涵洞洞身短,沉陷、拆裂、土石結合差、險工多,再加上缺乏必要的維護治理,80%的涵洞已不能發揮應有的作用,處于嚴重癱瘓狀態,致使該段流域內很多耕地不能做到旱能澆、澇能排,嚴重制約著當地工農業的發展,已不能適應當前社會主義新農村建設的需要。

3 涵洞工程設計

針對東魚河南支定陶段涵洞運行的現狀和存在的問題,以及新時期對東魚河治理要貫徹“以排為主、蓄泄兼顧,洪、澇、旱、堿、漬綜合治理”的方針,以東魚河南支定陶段1+200處左岸的邵樓涵洞為例進行設計計算。

3.1 基本資料

3.1.1 地形資料

邵樓涵洞位于東魚河南支樁號1+200左岸處,排水溝長 4km,控制面積 7km2。

3.1.2 水文地質

涵洞處地下水屬第四紀孔隙水,含水層多由粉砂、細砂組成,在垂直分布上大體可分為全淡區、淡—堿—淡區和堿—淡區三類,其中淡—堿—淡區分布最廣。地下水埋深一般距地面2~3m,地下淺層淡水底板一般在地面以下15~16m。約有20%的面積地下水礦化度在3g/L以上,不宜灌溉,深層淡水一般在地面以下150~200m之間,水質較好,分布較廣。

3.1.3 地質資料

涵洞處地貌單元為全新統黃河沖積扇,勘探深度內土層的物質來源于黃河顆粒成份主要為粘粒和粉粒,底板埋置高程以上,第一層是粉土,工程性能較差;第二層是粉質粘土,工程性能較差;底板埋置高程以下是粉土,稍密,工程性能一般。

3.2 排水溝資料

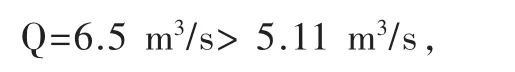

排水溝為梯形斷面,底寬 4m,邊坡 1:2,入口處溝底高程44.52m,設計流量5年一遇排澇設計標準,排澇流量為 5.11m3/s,排水溝水深 2m,比降 1/5000。

3.3 涵洞的總體布置

涵洞軸線以排水溝中心線為軸線,洞身中心位于東魚河南支堤防軸線上,洞身長30m滿足筑堤要求,流態為無壓,結構型式采用砌石拱結構,并設閘門以防洪水倒流。上下游連接采用漿砌石扭曲坡,下游設消力池。

3.4 水力計算

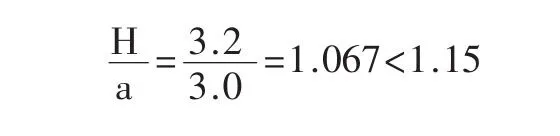

3.4.1 涵洞水流流態判別

為無壓流態。

按經驗公式取Lk=17.02m,初步設定涵洞洞身長L=30m〉Lk,判定為長洞。

按淹沒出流公式和均勻流公式校核過流能力:

經試算法求得:

滿足過水流量要求,故采用洞寬2.5m,平底,洞身長30m。

3.4.2 消能設計

采用綜合式消力池,降低護坦高程并設消力坎,加大下部水深,促使發生淹沒水躍進行消能。經計算,消力坎高0.86m,池長8.15m,采用消力坎高為1.0m,池長9m。

3.4.3 防滲設計

涵洞上游采用滯滲,下游采用導滲,洞身上游設13m長防滲鋪蓋,洞身底板長30m,洞身后在消力池下設反濾層。

采用直線比例法,滲透系數C=7,所需滲徑長度22.4m,實際滲徑長度43m,滿足防滲要求。

3.5 洞身穩定計算

涵洞洞身底板為整體式底板,取1m長洞身(中心部位)垂直土壓力,分析地基承載力。經計算滿足要求。

3.6 拱圈結構設計

拱圈厚度采用經驗公式,經計算,拱圈厚度選用30cm,內半徑采用 1.25m,內凈跨 2.5m,矢跨比 1:3,拱腳處邊墩厚60cm。

4 結 語

通過對邵樓涵洞進行設計計算,工程實施后,可基本解決東魚河南支定陶段流域內的洪澇威脅,可有效改善當地的自然環境,提高該地區的生態效益、經濟效益及社會效益,促進其可持續性發展。