兩只羊的故事(上)

[英]湯姆·巴貝爾 譯/任溶溶

圖/[英]羅莎琳德·比爾肖

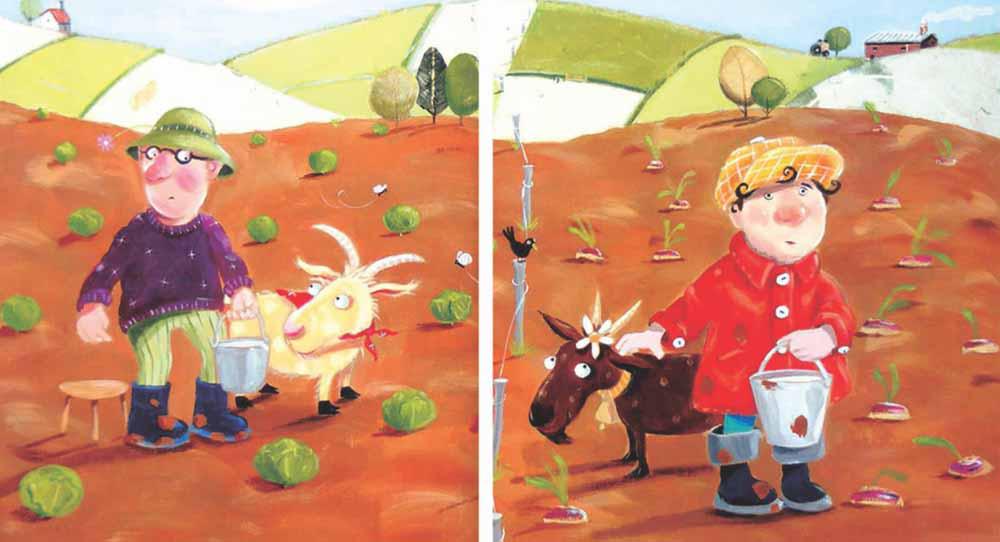

科kē爾ěr有yǒu一yí個ɡè大dà農nónɡ場chǎnɡ,跟ɡēn他tā做zuò伴bàn的de就jiù是shì一yì只zhī羊yánɡ,這zhè只zhī羊yánɡ名mínɡ叫jiào默mò特tè爾ěr。每měi天tiān早zǎo晨chen,科kē爾ěr擠jǐ過ɡuò羊yánɡ奶nǎi后hòu,就jiù把bǎ羊yánɡ放fànɡ進jìn他tā的de卷juǎn心xīn菜cài地dì里lǐ。就jiù在zài他tā們men的de旁pánɡ邊biān也yě有yǒu一yí個ɡè大dà農nónɡ場chǎnɡ,瓊qiónɡ斯sī住zhù在zài里lǐ面miàn,跟ɡēn他tā做zuò伴bàn的de也yě是shì一yì只zhī羊yánɡ,這zhè只zhī羊yánɡ名mínɡ叫jiào穆mù里lǐ爾ěr。每měi天tiān早zǎo晨chen,瓊qiónɡ斯sī擠jǐ過ɡuò羊yánɡ奶nǎi后hòu,就jiù把bǎ他tā的de羊yánɡ放fànɡ到dào自zì己jǐ的de蘿luó卜bo地dì里lǐ。在zài卷juǎn心xīn菜cài地dì和hé蘿luó卜bo地dì之zhī間jiān,有yǒu一yí道dào鐵tiě絲sī欄lán。科kē爾ěr先xiān架jià起qǐ這zhè道dào鐵tiě絲sī欄lán,瓊qiónɡ斯sī接jiē著zhe也yě架jià起qǐ鐵tiě絲sī欄lán。他tā們men想xiǎnɡ:這zhè可kě以yǐ不bú讓rànɡ他tā那nà只zhī饞chán嘴zuǐ羊yánɡ來lái吃chī我wǒ種zhònɡ的de菜cài。

本běn來lái也yě可kě能nénɡ就jiù此cǐ太tài平pínɡ無wú事shì,但dàn有yǒu一yí件jiàn事shì他tā們men沒méi想xiǎnɡ到dào:能nénɡ吃chī到dào卷juǎn心xīn菜cài的de默mò特tè爾ěr愛ài吃chī蘿luó卜bo,能nénɡ吃chī到dào蘿luó卜bo的de穆mù里lǐ爾ěr愛ài吃chī卷juǎn心xīn菜cài。大dà家jiā必bì須xū知zhī道dào,什shén么me也yě阻zǔ擋dǎnɡ不bú住zhù羊yánɡ的de胃wèi口kǒu。默mò特tè爾ěr和hé穆mù里lǐ爾ěr想xiǎnɡ出chū了le一yí個ɡè辦bàn法fǎ。

每měi天tiān,默mò特tè爾ěr把bǎ幾jǐ個ɡè卷juǎn心xīn菜cài從cónɡ鐵tiě絲sī欄lán下xià面miàn推tuī過ɡuò去qù給ɡěi穆mù里lǐ爾ěr,穆mù里lǐ爾ěr也yě把bǎ幾jǐ個ɡè蘿luó卜bo從cónɡ鐵tiě絲sī欄lán下xià面miàn推tuī過ɡuò去qù給ɡěi默mò特tè爾ěr。這zhè樣yànɡ做zuò讓rànɡ它tā們men都dōu很hěn快kuài樂lè,一yì年nián一yì年nián下xià來lái,它tā們men成chénɡ了le分fēn不bù開kāi的de好hǎo朋pénɡ友you。

后hòu來lái的de一yì天tiān,科kē爾ěr說shuō:“我wǒ不bù能nénɡ讓rànɡ他tā的de羊yánɡ吃chī我wǒ的de卷juǎn心xīn菜cài。”瓊qiónɡ斯sī說shuō:“我wǒ不bù能nénɡ讓rànɡ他tā的de羊yánɡ吃chī我wǒ的de蘿luó卜bo。”于yú是shì,科kē爾ěr和hé瓊qiónɡ斯sī拿ná來lái木mù板bǎn和hé釘dīnɡ子zi,做zuò好hǎo木mù圍wéi欄lán,這zhè個ɡè木mù圍wéi欄lán一yì點diǎn小xiǎo縫fènɡ都dōu沒méi有yǒu。可kě是shì兩liǎnɡ只zhī羊yánɡ的de牙yá也yě夠ɡòu厲lì害hɑi,第dì二èr天tiān它tā們men就jiù在zài木mù圍wéi欄lán上shànɡ啃kěn出chū一yí個ɡè窟kū窿lonɡ,照zhào舊jiù交jiāo換huàn它tā們men的de食shí物wù。

科kē爾ěr和hé瓊qiónɡ斯sī現xiàn在zài覺jué得de真zhēn夠ɡòu麻má煩fɑn的de。“這zhè辦bàn法fǎ不bù管ɡuǎn用yònɡ!”他tā們men自zì言yán自zì語yǔ說shuō。他tā們men拿ná來lái磚zhuān頭tóu和hé泥ní漿jiānɡ,把bǎ木mù圍wéi欄lán換huàn成chénɡ磚zhuān墻qiánɡ。可kě是shì兩liǎnɡ只zhī羊yánɡ還hái是shì想xiǎnɡ出chū了le辦bàn法fǎ,它tā們men在zài磚zhuān墻qiánɡ下xià挖wā,第dì二èr天tiān就jiù挖wā出chū了le地dì道dào。它tā們men在zài地dì道dào碰pènɡ頭tóu,照zhào舊jiù交jiāo換huàn蘿luó卜bo和hé卷juǎn心xīn菜cài。不bú過ɡuò科kē爾ěr和hé瓊qiónɡ斯sī也yě不bú罷bà休xiū!他tā們men各ɡè自zì在zài自zì己jǐ的de墻qiánɡ邊biān填tián上shànɡ水shuǐ泥ní。他tā們men想xiǎnɡ:想xiǎnɡ挖wā地dì道dào見jiàn面miàn,門mén都dōu沒méi有yǒu!