落葉松人工林密度對林木生長的影響

梁文俊,丁國棟,韋立偉,郭 躍,高廣磊

(北京林業大學水土保持學院,北京100083)

造林密度是形成人工林群落結構的數量指標,而林分密度則是制約林木群體生長發育過程的關鍵因素,對人工林生態系統的穩定性及生物生產力具有重要影響[1]。森林的復雜性主要體現在它的密度、種類組成、水平和垂直結構等方面,因此林分密度和林木分布格局成為群落生態學中最為基本的研究內容[2]。國內許多學者[3-5]就人工林的林分密度與林分生長的關系已進行了深入系統的探討。本研究以不同密度的多年生落葉松(Larix principis)人工林為研究對象,分析了目前林地內群落特征,落葉松林個體生長狀況以及不同密度條件下落葉松人工林的生長狀況、林地更新狀況、群落土壤養分及群落物種多樣性差異,旨在闡明在何種密度下落葉松人工林能夠實現其最大的生態經濟效益,為當地的林業經營管理提供參考。

1 研究區域與研究方法

1.1 研究區域

木蘭國營林場管理局位于灤河上游地區,地處河北省圍場滿族蒙古族自治縣境內,地理坐標為116°32′—118°14′E ,41°35′—42°40′N ,東西長 128 km,南北寬 96 km,總經營面積102 666.7 hm2。木蘭林管局南臨京津地區,北接內蒙古渾善達克沙地,不僅是下游“潘家口水庫”的水源涵養地和灤河主要發源地,同時也是北京地區的上風區和影響北京生態環境質量重要的風沙通道。植物區系為東北區系、內蒙古區系和華北區系的交匯帶,分為7個植被類型53個群系,有維管植物科382屬693種。喬木樹種主要有落葉松 、油松 、云衫 、白樺 、山楊 、柞 、榆等 ;灌木主要有山杏、沙棘、胡枝子、繡線菊等;草本植物主要有披堿草、羊胡子草、篙類等[6]。

1.2 樣地的調查

為了確保研究樣地的土壤性質、坡度和坡向一致,通過實地考察和林業人員的介紹,按照樣地選取原則,結合林場造林資料,完成樣地選擇工作。在不同密度處理的落葉松人工林內,設置50 m×50 m樣地調查。調查內容包括:(1)群落學特征。記錄每株喬木的樹高、胸徑、冠幅、冠高、分物種調查灌木、草本的名稱、高度、蓋度和頻度。(2)競爭導致落葉松個體枯死的調查。在樣地內統計枯死個體數量和年齡[7]。(3)群落更新調查。在灌木樣方中,詳細尋找每一落葉松幼苗(樹),并記錄樹高,并由此推算整個樣地內幼苗(樹)密度和生長狀況。

1.3 每木檢尺

樣地內進行每木檢尺,獲得林木胸徑、樹高、冠幅、枝下高等林分因子。在每木檢尺的基礎上,計算出林分平均胸徑和平均樹高,各樣地選取標準木4~5株,用于樹干解析、生物量測定,用生長錐取生長錐木芯樣品,確定樹木年齡。在以上調查的基礎上,確定幾塊立地條件和林齡相同的標準地,以便做進一步研究。

2 結果分析

2.1 不同密度落葉松人工林的胸徑分布

林分密度是指單位面積林地上的立木株數。研究林分密度的意義就在于充分了解群體與個體之間的相互作用規律,從而在林分生長發育過程中設法通過撫育間伐等人為措施,調控林分密度,使之始終處于一個具有合理密度的群體之中。林分密度既是林分的數量指標,同時又是林分質量的指標。它直接影響著林分的生長量、干形和出材率,是影響林分生長發育的主要因子[8]。Harper和Drew等[9-10]研究認為,林木的冠幅和胸徑隨著密度的增加而減小。落葉松的林分密度和平均胸徑,平均冠幅之間可用負冪函數進行較好地擬合(R2=0.975 1),即在林齡相同條件下,林分密度越大,則林分平均直徑越小;反之,林分密度越小,林分平均直徑就越大。

2.2 不同林分密度對冠幅的影響

同樣,通過擬合可以得出,林分密度與冠幅呈負相關關系(R2=0.978 0);有關研究表明[11-12]不同密度間的生長差異主要由林木個體營養空間的差異造成,而營養空間的大小首先影響到樹冠的發育。這是因為隨著林分密度的減小,林分及林地的光照條件得到改善,增加了林木的個體營養空間,樹冠得到迅速發展,使得樹冠的體積增大,枝葉量增加,大幅度的提高了林木制造有機物的同化“工廠”的能力;同時地表溫度升高,促進了土壤微生物的活動,加速了死地被物的分解,提高了土壤肥力,使樹木生長可以得到更多的營養供給的緣故。在林齡和立地條件相同條件下,密度越大,林木之間競爭越激烈,生長空間越小,冠幅就小;反之密度越小,冠幅越大[13]。

2.3 不同林分密度對單株材積的影響

通過負冪指數函數對林分密度和單株材積進行較好的擬合(R2=0.896 5);說明林分密度對單株材積生長的影響和它對胸徑生長的影響是一致的,林分密度與平均單株材積呈明顯的負相關關系。即在年齡和立地條件相同條件下,林分密度越大,林分平均單株材積越小;反之,林分密度越小,則林分平均單株材積大,負相關達極顯著水平。

2.4 不同林分密度和高徑比的關系

高徑比是林分平均高和平均直徑的比值 dh=H/D,它反映了樹干的通直度和圓滿度狀況,直接影響到木材的出材率和經濟價值。通過冪指數函數對林分密度和高徑比進行較好的擬合(R2=0.945 7);說明林木的高徑比和林分密度呈正相關關系。即在林齡和立地條件相同條件下,林分密度越大,高徑比越大;反之 ,密度越小,高徑比也越小。

2.5 不同林分密度與蓄積量的關系

同樣可以用冪函數對林分密度和蓄積量進行擬合(R2=0.957 6);說明密度對蓄積量的影響和它對高徑比的影響是一致的,林分密度與蓄積量呈明顯的正相關關系。即在年齡和立地條件相同條件下,林分密度越大,林分蓄積量就越大;反之,林分密度越小,則林分蓄積量就越小,正相關關系達極顯著水平。

2.6 林分最適密度的探討

林分到達成熟期時,在各樣地保留樹木的總蓄積量之間差異很小的情況下,林地內保留木平均胸徑的總體趨勢是隨著經營密度指數的逐漸減小而增大,經營密度指數越小,間伐強度越大,樣地的平均胸徑越大,由此要求對林分的最適密度進行研究。

林分的最適密度首先要求林分中每株林木都具有一個最適宜的生長空間和一個較好的林分整體結構,而且林分中優勢木和亞優勢木的樹冠面積大小就直接代表了此株林木對營養空間的客觀要求,所以用優勢木的樹冠面積來確定適宜的林分密度[15]。其主要原因為:優勢木的樹冠面積是在林分競爭狀態下充分發育而成的最經濟、最適宜的樹冠面積,而具備這樣樹冠面積的林木會形成較好的干形,具有較高的出材率。它比在不受自然稀疏規律控制下生長的孤立木的樹冠要小,比處在林下受壓地位生長的被壓木樹冠要大。后兩者林木都不會形成一個良好的干形[8]。

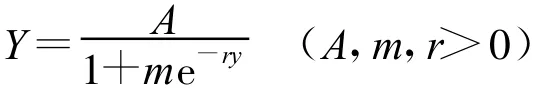

生態學中,Logistic方程是最常用的模擬種群動態的模型。

式中:A——林木生長的最大值參數,其中A=Ymax;m——與初始值有關的參數;r——內稟增長率(最大生長速率)參數。

由于林分中林木生長的營養空間有限,林木生長過程必然受到林木競爭的限制,而隨著林分大小 y的增加,競爭加劇,使得樹木生長率是關于y(t)的線性遞減函數。

Logistic曲線是具有初始值的典型的對稱型“S”形生長曲線。但是,該方程拐點在y最大值的一半(A/2)處,方程的生長率隨其大小呈線性下降。一切研究均表明,用Logistic方程比較適合于描述慢生樹種的樹木生長,由此提出林分競爭指數,也就是林木相互直接的競爭強度系數。對冠幅、胸徑和林分競爭指數的關系擬合后,得到方程:

式中:Cr——冠幅 ;D ——胸徑;Ci——冠幅競爭指數。

然后代入胸徑和冠幅競爭指數回算冠幅,對實測值和預測值進行方差分析和相關性檢驗。方差分析及相關性檢驗見表1—2。

表1 冠幅競爭指數方差分析

表2 相關性檢驗

表1—2的方差分析,回歸性檢驗都說明擬合符合條件,具有明顯的顯著性。設定林分競爭指數為某一值(不同立地條件數值不同),這里根據當地情況設定為Ci=0.2,把樹冠的控制面積用圓面積來計算,根據公式,求得樹冠面積,用10 000去除,就得到每公頃的預測株數,即某林分密度指數下的林分經營密度(表3)。利用表3可以判斷出現有林分是否應進行撫育間伐及間伐強度應多大,為林業工作者提供一些參考。合理地確定間伐時間和強度,有利于形成一個合理的群體結構,既能使個體有充分發育的營養條件,又能最大限度地利用空間.有利于使林分達到速生、豐產、優質的目的。[16]

3 結論

研究表明,林分密度對林場的落葉松林生長因子的影響具有明顯的規律性,在林齡和立地條件相同條件下,林分密度與平均胸徑、平均冠幅和單株材積具有極顯著的負相關性,與林分蓄積量、林木高徑比具有顯著的正相關性,與平均樹高相關性較小,即隨著林分密度的增大,直徑、冠幅、單株材積逐漸降低,林分蓄積量、林木高徑比逐漸增大,樹高雖然有逐漸增大的趨勢,但不明顯。通過胸徑、冠幅、單株材積、蓄積量這4者和林分密度的關系確定林分的優勢木,從而提出林分的最適密度。

從調查和數據分析可以得出,北溝林場部分落葉松人工林密度較大,為了達到林分的最適密度,需要采取適當間伐的措施,調整林分密度,以便最終既可以獲得高質量的林木,有利于培育大徑材,又可以在森林經營過程中獲得間伐材,提高森林利用效率,增加經濟效益,實現生態經濟的雙贏。

表3 落葉松人工林單位面積最適株數統計

[1] Evans J.Plantation forestry in the tropics[M].2nd ed.Oxford:Clarendon Press,1997.

[2] 李麗,惠剛盈,惠淑榮,等.不同樣地大小對天然林林分的密度估計和格局分析影響研究[J].科技導報,2007,25(9):40-41.

[3] 童書振,盛煒彤,張建國.杉木林分密度效應研究[J].林業科學研究,2002,15(1):66-75.

[4] 林建華.馬尾松造林密度與林分生長效應試驗[J].福建林業科技,2005,32(13):137-139.

[5] 葉功富,林武性,張水松,等.不同密度管理措施對杉木林分的生長、生態效應的研究[J].福建林業科技,1995,22(3):1-8.

[6] 魯少波,徐成立,李春強,等.孟灤林管局森林生態系統服務功能價值研究[J].林業經濟,2009(4):65-66.

[7] 王梅,張文輝.不同密度油松人工林生長更新狀況及群落結構[J].西北農林科技大學學報:自然科學版,2009,37(7):76-77.

[8] 沈紅莉,崔長占,畢士忠,等.落葉松人工林最適密度的探討[J].高師理科學刊,1999,19(2):41.

[9] Harper J L.Population biology of plants[M].London:Academic Press,1977:42.

[10] Drew T J,Flewelling J W.Stand density management:an alternative approach and its application to Douglasfir plantation[J].Forest Science,1979,25:518-532.

[11] 李桂君,吳燕,左煥發.紅松闊葉人工天然混交林主要樹種胸徑與冠幅的相關分析[J].林業勘察設計,2005(1):68-70.

[12] 羅玲,廖超英.榆林沙區樟子松冠幅與胸徑的相關關系分析[J].安徽農學通報,2007,13(24):92-97.

[13] 韓照日格圖,白靜,田有亮,等.大青山區油松人工林密度對林木生長影響的研究[J].內蒙古農業大學學報,2007,28(4):68-69.

[14] 閻海平,譚笑,孫向陽,等.北京西山人工林群落物種多樣性的研究[J].北京林業大學學報,2001,23(2):16-19.

[15] 唐守正,杜紀山.利用樹冠競爭因子確定同齡間伐林分的斷面積生長過程[J].林業科學,1999,35(6):35-41.

[16] 韓俊儀.關于落葉松人工林撫育間伐的探討[J].內蒙古林業調查設計,2000(3):60-62.