貴州省喀斯特石漠化歷史演變過程研究及其意義

程安云,王世杰,李陽兵,白曉永,倪雪波,4

(1.中國科學院地球化學研究所環境地球化學國家重點實驗室,貴州貴陽550002;2.貴州省師范大學地理與環境科學學院,貴州貴陽550001;3.中國科學院水利部成都山地災害與環境研究所,四川成都610041;4.中國科學院研究生院,北京100029)

喀斯特石漠化是中國南方以貴州省為中心的裸露喀斯特地區土地荒漠化的主要類型,諸多研究人員對喀斯特石漠化的成因、分布、演化機制、人地關系、及治理等進行了大量研究[1-9]。但關于其人為成因的歷史發展變化研究仍顯不足。本研究以貴州省為例,從歷史人口、耕地利用、糧食需求數量變化、坡耕地開墾及美洲糧食作物在貴州地區引種推廣等問題入手,結合貴州省石漠化發生的地質背景等因素,分析貴州省歷史時期人地關系及其同石漠化發生和演變之間的關系;對此問題進行研究,將有助于探知喀斯特石漠化演變的歷史淵源和根由,也可為當前石漠化治理和生態建設中宏觀政策的制定提供理論支撐。

1 民國之前貴州省人地關系及其環境問題分析

貴州省簡稱黔,秦代以前部落分據,秦至宋代則多屬各王朝中央政府羈縻之地,同中央政府和中原地區聯系較為松散;元代則將黔境內羈縻州改置,推行土司制度。明代為加強對西南邊疆的控制,在黔遍設衛所,控扼驛道以利軍事,并于洪武十五年(公元1382年)設軍事機構都指揮使司;永樂十一年(公元1413年),置貴州省承宣布政使司,貴州省成為行省;永樂十四年,又置按察使司,管刑法,至此三司完備,明中央王朝對貴州省的統治確立。清代對貴州省的行政建置做了較大調整,包括行政區劃和疆界調整,并進行改土歸流,最終確定今日黔之疆界。民國時期則因黔政局多變,其行政建置累有變遷。建國后,貴州省行政區劃最顯著變化是民族自治地方的建立和市及特區的增設[10-11]。明清時期是貴州省開發歷史上較為重要的時期,明代貴州省置省,清代則完成貴州省疆界的調整;兩代王朝中央政府對貴州省的統治不斷加強,使中原文化在黔傳播不斷深入,促進了貴州省社會經濟的發展和進步。此外,人口是社會生產和經濟發展的基礎和主體,各歷史時期人口數量和質量的變化同生產方式和社會制度等相聯系并影響其土地等資源的利用方式和程度,進而間接影響該區生態環境。因此,本研究將貴州省歷史時期的人地關系及環境問題分析分為明代以前和明清時期來進行。

1.1 明代以前的人地關系及其環境問題分析

從戰國中期歷秦漢至元代的 1 700 a間,貴州省人口僅增長到300余萬人,人口數量呈緩慢上升之勢,這同貴州省地處苗疆,多山,農業生產條件差,交通不便等自然和社會因素是密切相關的。

明代以前,貴州省同中原地區聯系松散,導致其生產方式和生產力落后,加之土司統治和交通不便等必致漢民的遷入困難;因此,直到元代,貴州省人口密度一直小于16人/km2,實為地廣人稀之地。在這一較長時期內,盡管唐宋時期,黔北及黔東北有較大開發,元代大興驛道也為黔進一步開發創造了有利條件,但整體而言,貴州省的開發主要以少數民族為主;手工業及農業的發展較中原及四川、湖廣等地落后,中原文化的傳播僅限于局部地區,其廣度和深度都顯微弱[11]。

鑒于貴州省明代以前生產力的落后和人煙稀少,人口必定選擇相對宜居之地居住,且貴州省屬亞熱帶濕潤季風氣候,冬無嚴寒,夏無酷暑,水熱條件好,有利于植被的生長和恢復;交通不便則使當地經濟自給自足而已。另外,坡地高產農作物如玉米、土豆和番薯等也尚未進入貴州省,農作物在稻作區多為糯稻等低產品種,山區多種蕎麥、燕麥等且多系粗放的刀耕火種;但這也恰好是當時地廣人稀、耕地數量較為充足且可選擇性較大的證明,否則,其必定得選擇產量更高的農作物品種和采用精耕細作的農業生產方式。森林覆蓋率方面,藍勇[12]據史料推斷唐宋時期云貴地區約在70%。由此可認為,明代以前貴州省的人地關系中,人地矛盾應該較小,環境壓力和環境破壞程度應不超過自然生態的恢復速度;即使考慮到喀斯特地區成土速率慢,植被喪失后難以恢復和水土流失等特殊性,但此時因無較大面積的植被破壞等情況,可以認為貴州省在明代以前生態環境良好,無石漠化等環境問題。

1.2 明清時期的人地關系及其環境問題分析

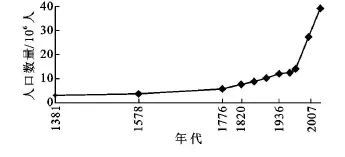

1.2.1 明代 貴州省人口數量在整個明代(1368—1644年)增長較為緩慢。明初洪武十四年,貴州省人口約300萬人,至明末萬歷六年(公元)約為350萬人(圖1);分析其影響因素,元末明初的戰爭,明中央政府同土司及土司之間的連年戰事,無疑是極為重要的。此間,貴州省人口仍徘徊在較低水平,密度未超過20人/km2,仍屬地廣人稀;但明中央王朝在黔遍設衛所,漢民逐漸遷入,客土矛盾等必使其群居,人口應該成點狀的聚集;其耕作及薪材等的需求必然導致其聚集區域一定范圍的森林砍伐及坡地的利用。實際上,至今黔中各地分布的屯堡(明清衛所屯兵點),其民風民俗都有殊異之處,如服飾、方言、儺戲等;民國時期,部分屯堡地區的客土矛盾仍然存在。可以認為,貴州省在明代會產生一定的環境問題,但應該是成零散的星點狀分布在農業生產條件較好的地區,如地形平緩、殘積土層厚達4~5 m的黔中、碳酸鹽巖與碎屑巖互層分布的黔北、黔西北等地,其環境問題應該較為輕微。

圖1 貴州省明代以來人口數量變化趨勢

另外的佐證是,明代徐霞客[18]在游記中記載崇禎十一年(公元1638年),獨山下司一帶人煙稀少,交通極為不便,地表植被覆蓋率極高;而今這一帶山嶺少有連片原生植被,居民地較為集中的周圍山地上已出現嚴重的石漠化,足見其環境變化之大。

1.2.2 清代 清代(1644—1911年),貴州省人口數量雖有曲折波動,但整體增長較快(圖1)。其人口較多的地方是遵義府、貴陽府、大定府(今大方一帶)、安順府、思南府和鎮遠府。與中部各府相比,嘉慶中期以后,北部各府人口增速較快。究其原因,曹樹基認為,這可能是清代后期的戰亂對中部地區稍有影響,而對北部則無影響。黎平府、鎮遠府和思州府(今岑鞏一帶)是清中期以后人口增速最慢的地區,人口比例在該省呈下降狀,原因在于人口的遷入較少,區域開發程度不高;相反,大定府和興義府及普安廳(今盤縣一帶)人口比例上升最快,清中期以后成為貴州省人口增長最快的地區,這與漢族移民大量遷入有關;而漢族移民大量入遷黔西地區,是這一區域礦業興盛的結果[19]。其間,雖有“三藩之亂”,但曹認為前者并未導致貴州省人口的較大損失。而其后咸同年間的漢、苗、布衣等民族反清起事,據趙文林等研究[20],則使貴州省人口減少了21%,可見戰爭對人口數量的影響巨大;同時這也說明漢民遷入苗疆,除帶來社會生產方式改變和社會經濟發展外,還存在客土矛盾等負面影響[21]。清代貴州省人口數量快速增加,除同康乾盛世、改土歸流、開辟驛道、疏通航道及漢民遷入等社會因素有關外,應該同美洲糧食作物,如玉米、馬鈴薯及番薯等高產作物在貴州省的引入及推廣有密切關系。

清代貴州省人口密度大幅增加,中前期為 30人/km2左右,清末則達60人/km2以上。對比清代滇、黔、桂3省人口密度和田地數量可知,貴州省人口密度接近于廣西而兩倍于云南,田地數量卻不及二省的1/3;人均田地數量在清中后期趨于穩定,但貴州省人均田地數量不及云南1/2,不及廣西1/5[22]。由此可見,清代貴州省人口數量雖較現代為少,但人口對環境的壓力較滇桂二省為大;加之貴州省多山少平地,玉米等坡地旱作農作物的推廣在黔的生態破壞性不容忽視。可以認為,清中后期貴州省已產生環境破壞問題,尤其人口較多的黔中、黔北、黔西北,黔東南的鎮遠、黎平等地;但鑒于當時人口較現代仍較少,百姓不會對土地生產力嚴重降低的坡地再行開墾,因而給環境的恢復留有余地;基于此,可認為其破壞程度應較現代為小,如產生石漠化問題,應不至有如今之規模和連片分布的景觀。

1.2.3 美洲糧食作物在明清時期引種及推廣對貴州省人口數量及環境的影響 較多研究[23]認為,玉米、馬鈴薯和番薯為原產于美洲的糧食作物,經由不同的方式在不同時間傳入我國并逐步推廣。其傳入貴州省約在明末清初,尤其值得關注的是玉米。玉米為“旱地之王”,適宜旱作,耐粗放耕作,耐薄瘠土地,適宜坡地耕種;其產量較苦蕎和燕麥等為高,這對于貴州省等山地多平地少的地區具有特殊意義[11],由此產生的社會影響也值得詳究。

關于清代玉米等在貴州省推廣種植產生的社會影響可從3方面來探討:(1)對人口數量的影響。民以食為天,人口數量的增加是建立在有基本口糧供應的基礎上的。貴州省人口由明末350余萬人,穩步增長,在咸豐元年(1851年)即達到880余萬人,歷時不足兩百年;這同此間玉米在黔引入和推廣是密切聯系的。玉米推廣后在一些地區成為主食,改變了社會食物結構,玉米在黔的適應性及推廣必定為其人口增長提供了基礎條件。盡管此間其它政策,如雍正時期“攤丁入畝”的賦稅政策、移民等措施也會對社會生產發展和人口增長起到某種程度上的積極作用[24-26];但可以認為,無論是本地人口的增長或外來人口的移入,玉米等高產作物和由移民帶入的較為先進的農耕技術在黔的推廣應對其人口的增加起到了基礎性支撐作用。(2)對社會發展產生的影響。糧食的保障和人口的增加,必定促進社會經濟及相關產業的發展。玉米既可作糧食,也可作畜禽飼料,還可作農副業和加工業原料,這必對畜牧業和手工業的發展起到積極作用,如以玉米釀酒,以糟養豬,釀酒及賣豬都可獲利[27-28];而此模式在貴州省玉米產量較大的地方仍然存在。楊偉兵[29]對黔東南糧食作物種植與民族生境適應問題研究也表明玉米等作物的推廣對當地社會發展產生了積極影響。(3)對生態環境產生的影響。玉米等因其適應坡地旱作,耐薄瘠等特性,一方面,必定在促進土地的開發利用和提高糧食生產水平等方面起到積極作用[23];但另外一方面也必然促進百姓坡地毀林開荒以種植玉米,這必定對在山多平地少的貴州省帶來巨大環境影響,最直接的后果就是森林植被的減少和坡地耕作帶來的水土流失及土地的貧瘠程度的加劇;其最終結果就是地表植被和土壤喪失殆盡,巖石遍地裸露,而這正是眾所周知的嚴重威脅貴州省生態環境安全和社會經濟發展的石漠化的外在景觀表現。逐步惡化的環境必將影響貴州省社會經濟的發展。換言之,玉米等作物的引入和推廣對生態環境產生的破壞作用是不容低估的,已有的綜述研究也證明了這一點,其中最典型的是清代中葉以后,在認識到墾荒種植玉米所產生的毀林開荒、水土流失等危害后,清廷一反其初鼓勵墾荒的舉措而屢禁之 ,但由于種種原因收效甚微[23,27,30]。綜上所述 ,可以認為玉米在黔推廣對其人口和社會經濟的發展都起到了積極作用,但所產生的生態環境方面的負面效應也不容低估。然而,在分析玉米等帶來的負面環境效應時,還應考慮到其替代其它低產農作物的效應,如人口增長,而無玉米等高產作物提供穩定的口糧,則所需開墾土地(坡地)必然更多,對環境的破壞勢必更大;此外,在認識到玉米種植的環境負面效應外,找到切實可行的解決或替代方案才是研究的目的和當前最緊要的任務。

2 民國及建國后貴州省的人地關系及其環境問題分析

2.1 民國時期

民國時期,貴州省人口約1 200萬人,人口密度在75人/km2左右。此階段人口變化原因應同時局動蕩、連年戰爭、自然災害和戰時外來人口的涌入密切相關。這一時期農業方面的一個重要事件就是馬鈴薯、油菜的推廣與烤煙等經濟作物的引種[11]。

此間,因交通路線的開通,軍閥混戰及抗戰期間作為抗戰大后方,人口及工業的遷入,萌發于清末而推廣于民國年間的近現代工礦業在黔有所發展并于抗戰期間興盛一時[11],人地矛盾日漸突出,必定導致貴州省的環境破壞較清末更為嚴重;可認為此時該區環境問題較清末嚴重,在公路及交通便利之處必定更甚;石漠化問題已成一個環境問題。但主要由農業導致的石漠化問題仍較當今為輕。

2.2 建國后時期

建國后的貴州省人口數量除在3 a自然災害中有所下降外,經歷了一個驚人的迅猛增長過程(圖1),其數量從1949年的1 416萬人猛增到2007年的3 976萬人,年均凈增人口44萬人,是清代的20倍;相應的人口密度從80人/km2躍升到226人/km2。究其原因,除醫療衛生條件改善、現代交通體系的建立使移民和救災等成為可能、社會穩定等因素外,政策方面的原因無疑需要關注。1958年農村實行人民公社,直到包產到戶前,都采取“人七勞三”的分配方式,無疑,增人添丁是更好的增收途徑。實行計劃生育政策后,貴州省對少數民族采取相對寬松的生育政策,1981年國家相關部門出臺恢復民族成份的政策對貴州省等少數民族人口較多的省份的影響不容低估,少數民族人口基數的增加和相對寬松的生育政策必然使其人口數量更快地增加[11],并整體上加快了貴州省人口數量增加。1982年貴州省少數民族人口為742.4萬人,占其總人口的26%,2007年則達到1 547萬人,占全省總人口的38.9%。

與此同時,貴州省的工業也快速發展。在1960—1976年的“三線建設”中,貴州省相繼建成了一批工業基地和骨干企業,奠定了其工業發展的基礎;其中能源開發無疑是一個亮點,尤其是20世紀90年代后實行的“水火并舉”的能源基地建設。工業從無到有的發展,極大地促進了貴州省的開發,工業總產值從1949年的2.06億元躍升到1998年的795.51億元就是很好的例證[17];但其產生的環境影響無疑也不容忽視。

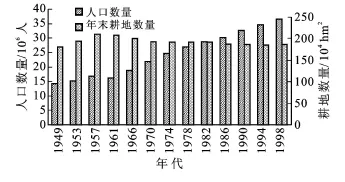

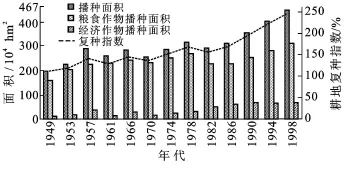

貴州省的耕地面積在1957年達到 2.09×106hm2的最高水平,可認為這是該區耕地面積的最后界限,以后將很難或不可能逾越這一界限。之后面積不斷減少,到1986年為1.86×106hm2,幾乎同1949年的1.80×106hm2持平,此后一直徘徊在這個水平。換言之,貴州省在建國后出現了增人不增地的現象(圖2)。1949—1998年間,人口增加了2.58倍,耕地卻未見增長,人均耕地面積從1961年的0.13 hm2持續下降到1998年的0.05 hm2也充分證實了這一點。其結果只能是增加土地利用效率,加大土地利用強度;這也從可概略土地利用強度的耕地復種指數(年內農作物總播種面積/耕地面積×100%)上得到了反映,1949—1982年間平緩上升并出現起伏,此后大幅度上升(圖3)。

圖2 建國后貴州省人口及耕地數量變化

此外,貴州省人口85%以上為農業人口,不斷增加的人口絕大部分依賴于土地。這種格局必然導致更為嚴重的環境破壞,毀林、開荒、樵采、放牧等都會向坡度更陡的坡地擴展,必定造成更為嚴重的植被減少和水土流失;其次,貴州省耕地土多田少,而播種面積中80%用以播種糧食作物,耕地中的絕大部分都種植糧食,經濟作物的播種面積少且難以增多,導致農民經濟收入少(圖3)。貧困將使眾多農業人口受土地束縛,給環境改善帶來更大的壓力。

要支撐貴州省不斷增加的人口數量,就必須加大對土地的利用強度。貴州省的糧食產量從1949年的2.97×106t躍增到 1998年的1.10×107t[17],而人均占有糧食僅凈增加91 kg;但需考慮到其糧食產量中40%左右由玉米構成,而玉米主要種植在坡地上。建國后貴州省糧食產量增加雖與農業科技進步、品種改良、增加化肥及殺蟲劑用量等因素密切相關,但大面積的開墾坡地和加大土地利用強度無疑是不可避免的,這必然導致該省更大面積的水土流失和農業的面源污染,石漠化面積的擴大和程度的加劇已不可避免。

圖3 建國后貴州省耕地播種面積、播種農作物種類的數量及耕地復種指數變化

3 貴州省各歷史時期糧食需求與耕地開墾利用情況分析

明清及其之前時期,貴州省的環境破壞問題主要由農業生產所致;民國及建國后,工礦業發展迅速,但其分布及環境破壞應該是點狀的,連片的石漠化等環境問題仍歸咎于人口的急速增長,使得農業用地的數量和強度增加所致。因此,可從糧食供應與土地開墾利用的角度來分析其人地關系狀況及其所產生的環境問題。根據各歷史時期人口數據,估算貴州省人均口糧消費,反算所需耕地數量,再將反算結果其同現代的耕地數量及分布對比,從宏觀上推斷當時的人地矛盾及其所產生的包括石漠化在內的環境問題;聯系到人口數量的區域性變化,進而分析貴州省人口數量變化同石漠化的區域分布狀況的相關性。

3.1 民國及明清時期糧食平均單產及人均糧食占有量的推斷

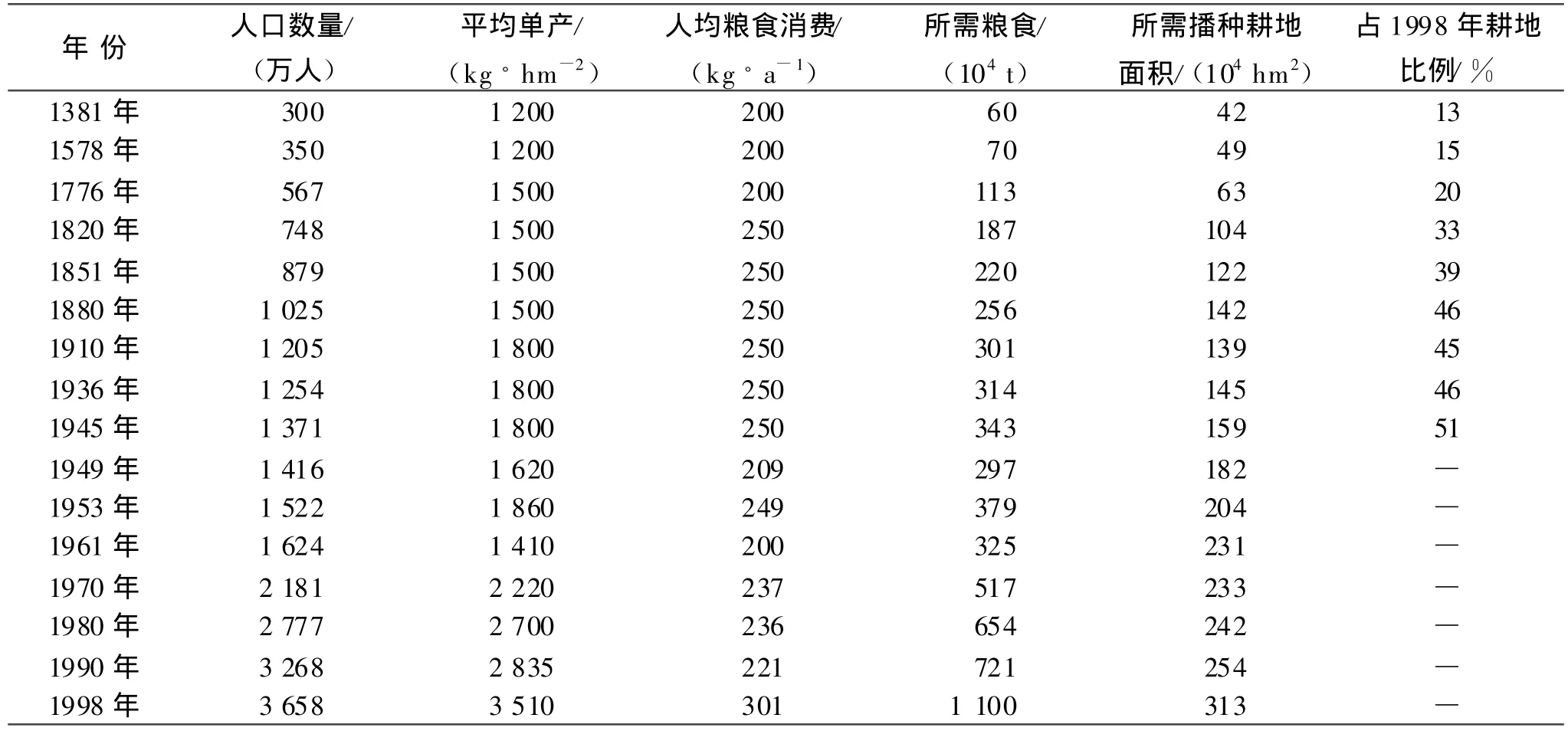

貴州省1949年糧食產量(包括稻谷、小麥、玉米、薯類和大豆)為 2.97×106t,平均單產 1 635 kg/hm2;1958年為 5.25×106t,平均單產達到 2 115 kg/hm2;貴州省1949—1958年的10 a間糧食平均單產為1 854 kg/hm2。民國時期,其農業生產方式與農作物品種及耕作方式與建國初期并無大的改變,可以認為,民國時期的糧食平均單產應與此相當,在1 800 kg/hm2左右。考慮到民國時期政府已經開始開展農業良種推廣和灌溉設施修建等工作,則在清代中后期,如達到民國時期80%的水平,則其糧食的平均單產應該在1 500 kg/hm2的水平。明代至清初時期,考慮到玉米等高產作物尚未在貴州省推廣,其所替代的農作物如苦蕎、高梁、小米等的產量當較之為低,而玉米在1949—1958年的平均單產約1 095 kg/hm2;耕作方式在此期間應無大的改變,黔東南等稻米產區以糯米為主,可以認為此間糧食的平均單產不會超過清中后期,如其糧食生產水平達到清代中后期的80%,則其糧食平均單產可推定為1 200 kg/hm2。

貴州省在1949—1958年10 a間,年人均占有糧食為260 kg,在民國及建國后,若該區糧食欠收,則可以通過交通運輸從外地調入。但在明清時期,貴州省陸路交通并不發達,水路運輸能力也極為有限,其糧食的消費應由本地供給;據此,可認為貴州省在民國及清中后期年人均占有糧食應在250 kg左右;而此前的明代及清前期,如達到其80%的水平,則為200 kg左右。對比其它研究結果,這種根據現代統計數據反推的數據應具有合理性[31-32]。

3.2 歷史時期所需耕地開墾數量及后果分析

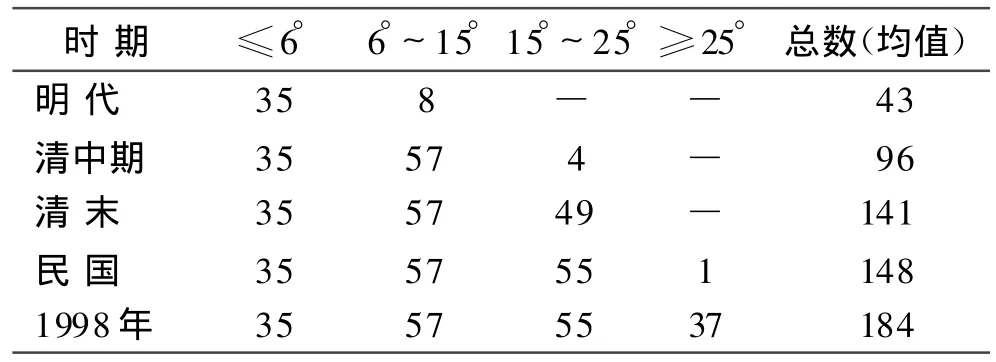

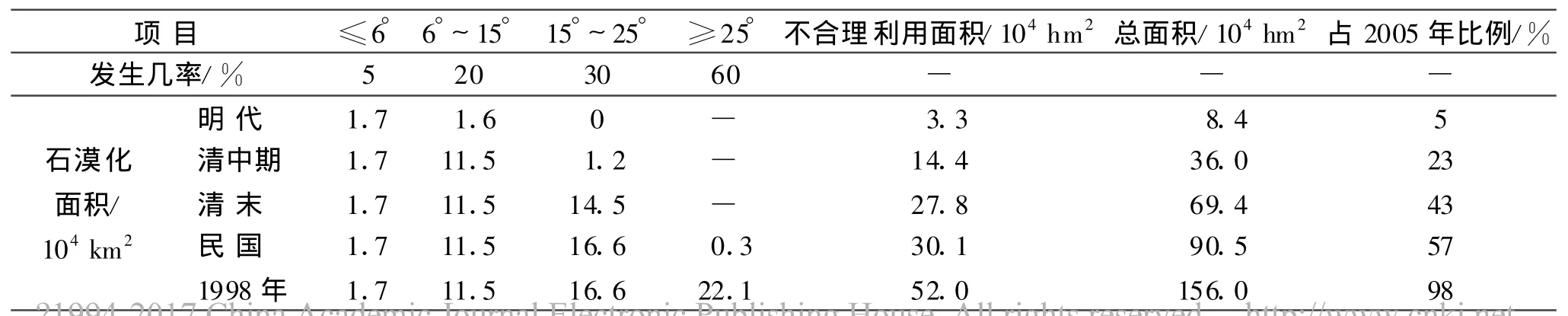

利用糧食平均單產及人均糧食占有量的估算數據,可推算貴州省歷史時期糧食播種面積、所需耕地及明清及民國各個時期所需各個坡度坡耕地數量等數據(表1),再結合貴州省的土地資源數據,則可分析貴州省歷史時期土地開墾和利用數量和強度的變化。

貴州省的耕地數量及坡耕地數據因諸多歷史原因,多年來一直存在不同數據且互有抵牾并已影響到相關部門的決策[33]。鑒于農村土地計量方式、農業種植方式等的歷史承襲和延續性,本研究在進行數據對比時采用國家統計部門的耕地面積來進行對比分析或許更為接近事實。20世紀90年代后,貴州省耕地面積均在1.85×106hm2左右(習慣以畝折算,很大程度具有賦稅單位性質),以下采用1998年的1.85×106hm2并據貴州省國土廳1996年的土地資源統計數據推算各個坡度中耕地數量(表2),在對比各個歷史時期各個等級坡耕地利用狀況,以期半定量化估算該省石漠化發生情況。

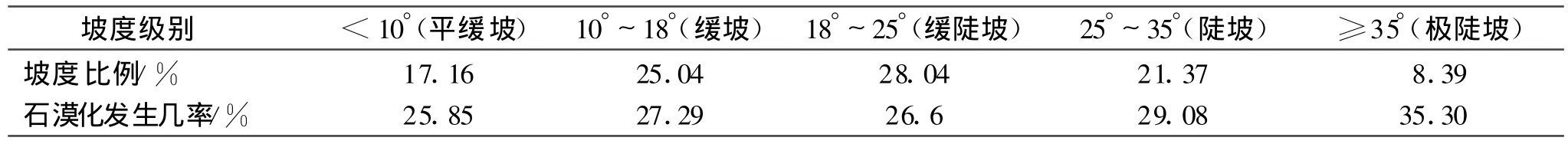

已有的調查資料表明[34],貴州省坡耕地水土流失量占總量的60%以上,是其主要策源地。而據李瑞玲等[35]對貴州省2000年坡地與石漠化發生關系的研究結果表明,巖溶地區地表坡度基本集中于10°~35°;石漠化發生區坡度以陡坡地區為主,巖溶區近60%的石漠化發生在坡度>25°的陡坡區,且隨著石漠化程度的加重,陡坡區和極陡坡區的比例明顯增高;在不同級別的坡地分布區,>25°的陡坡地對石漠化的影響最明顯,其輕、中、強度石漠化的發生率都很高;<18°的坡地區石漠化程度主要以輕度和中度為主;在坡度>18°的地區,石漠化的發生率基本都隨著坡度的增大而增大,尤其是對于強度石漠化(表3)。同時,研究表明,喀斯特地區,植被一旦被砍伐,其初期水土流失量最大,而形成石漠化后,則逐步下降。同時,隨著坡度增大,其侵蝕量也有所下降。這是由于喀斯特地區地表土被通常較為薄瘠,失去植被保護的初期受雨水沖刷量最大;而坡度越大,經初期高強度水蝕后的土壤殘積與裂隙或溶蝕溝槽中,后期就無土可流,因而強度石漠化地區其侵蝕量較小。換言之,一旦喀斯特地區坡地墾荒發生,必在較短時間內發生石漠化,且因喀斯特地區植被恢復緩慢等原因,程度必逐步加重。可以認為現代石漠化土地,是各個歷史時期逐步產生、加重和累積的結果。

表1 貴州省歷史時期所需糧食及耕地數量估算

據國家巖溶地區石漠化狀況公報,現代石漠化面積中,西南地區不合理耕作、開墾占石漠化總面積的27%;貴州省緩坡地遠較其它省份少,其比例應至少在1/3;在明清時期,貴州省開礦及交通建設的環境破壞極小,比例應更大些,可定為40%。然后結合坡度與石漠化發生幾率方面的統計數據(表3),則可估算出明清及民國等各個時期石漠化發生狀況(表4)。

表2 各個歷史時期所需耕地數量的坡度分布 104hm2

表3 貴州省巖溶地區不同級別坡地及石漠化所占比例[32]

表4 貴州省各個歷史時期石漠化狀況估算

綜合分析上述圖表數據可以看出,在明代要承載當時貴州省人口所需耕地數量僅為1998年的1/7,再假設人口自然選擇適合開墾和較為平坦之地居住,則其耕地中坡度小于6°的平緩坡地中的耕地即可滿足其需求;清中期的嘉慶時期,所需耕地數量已經超過1998年的1/3,較為平緩之耕地已顯不足,需要開墾部分坡度小于15°的耕地,這必然要砍伐植被進行墾荒以增加耕地,加之耕作方式較為落后,開始發生植被減少和水土流失等問題已成必然,在緩陡坡地區已有石漠化發生;清末其耕地需求數量隨著人口的增長而增加,上述問題必更為顯著。民國期間,人口數量接近現代的1/3,所需耕地數量達到1998年1/2的水平,已需要開墾陡坡地;再考慮到牧業及工礦業等的發展,則此間貴州省土地利用數量和強度及環境破壞問題必較清中后期有了更大程度的增加。

從表4中各歷史時期石漠化概略面積可以看出,明末清初,貴州省開始發生石漠化,但數量極少,僅為2005年的5%,可認為當時該省環境狀況良好;而清中期,石漠化面積較明末清初增大4倍;清末至民國期間石漠化面積不斷增加;但建國后,則在清末基礎上增加了兩倍。因此,可以將貴州省石漠化分為3個階段:即明末清初的發生階段,清末民國間的擴展階段和建國后的加劇惡化階段。

建國后石漠化的加劇和惡化的原因是多方面的。建國后貴州省人口激增,要支撐大量增加的人口,除了增大土地利用強度、開墾極陡坡耕地、改良農作物品種、提高耕地復種指數外,糧食外調已是不得已之事,貴州省“六五”期間年均進省貿易糧食8.10×105t用以彌補省內糧食的不足[36];而貴州省農村地區直到1999年才初步實現了農村人口糧食自給。在農業先天條件不足,災害性氣候影響大[17,37],糧食難以自足的情況下,毀林開荒,陡坡開墾等就會必然發生。加之此間數次大規模的生態破壞[38],令此前已有的石漠化面積不斷擴大,程度更加嚴重;對比在民國時期,貴州省石漠化分布由點狀逐漸發展到連片分布,其程度由輕度發展到中度和重度,最終成為該省最嚴重的地質生態環境問題。

4 討論

4.1 石漠化歷史演變的階段性和根源

石漠化的根源在于人口不斷增長,使人口數量超出了特定歷史階段的土地承載能力,導致人地關系失調,人地矛盾不斷發展和激化而產生。貴州省石漠化可分為前述3個階段。在石漠化土地退化過程中,植被不斷減少和喪失,地表土壤在失去植被保護和不當的開墾及耕作方式影響下,不斷流失殆盡直至下伏基巖大面積出露。

進入2000年后,貴州省人口自然增長率持續下降(2000年為13.06‰,2008年為 6.68‰),人口素質不斷提高,交通便利程度的增加使人口向城鎮集中和向外遷移而從事非農產業等成為可能,將減輕其遷出地的環境壓力;農業生產方式和生產條件的不斷改進和農作物品種改良和種植結構調整必將不斷減輕農業對于耕地等土地資源的壓力;國家對于石漠化環境問題的重視和財政支付能力的極大增強以及實施區域環境補償制度的可能性增加等因素,可以認為貴州省雖然目前整體上處于或接近于石漠化等環境破壞的高峰時期,但這種局面在未來將逐步得到改善。

4.2 石漠化的歷史演變同生產方式轉變的聯系

貴州省喀斯特石漠化的發生發展和演變經歷了農業為主的古代社會和工農并舉的現代社會。農業社會中,明末清初的美洲高產農作物品種的引種和推廣對貴州省社會經濟的發展起到了積極作用,但也為石漠化的發生、發展提供了條件;而同期實行的改土歸流的實質則是生產關系的調整,是將土司制度控制下的以人身依附為特征的領主制和農奴制分崩瓦解,建立更為符合當時生產力水平的生產關系,為中原地區人口和較為先進的生產技術和農耕文明進入貴州省鋪平了道路。近現代的貴州省,尤其是建國后,從農耕社會迅速進入工業社會,現代交通和工礦業從無到有,農業科技的發展和醫療衛生體系的建立,極大促進了人口及社會經濟的發展,這次生產方式的轉變和生產關系的調整無疑是革命性的,但利弊相隨,人口激增,而生產力水平較低所產生的人地矛盾并進而導致的石漠化環境問題也是空前絕后的。換言之,貴州省石漠化的歷史演變同生產方式的轉變和生產關系的變化是密切聯系的。其啟示意義在于:貴州省石漠化問題的治理、解決和制定具體措施方面,如移民、小城鎮建設等,必須依靠生產方式的進一步調整、轉變和生產力的提高;否則,就只能是環境壓力在地區內或區域間的轉移,石漠化問題必然是此消彼長。

4.3 石漠化的演變同國家宏觀發展戰略的關系

貴州省石漠化的發生發展,從表面看,是人地關系逐步惡化的結果,即人口增長→植被砍伐、墾荒→坡耕地開墾→水土流失、環境破壞→石漠化形成,但從更深層次來說,貴州省石漠化問題還同歷代中央王朝對該區域戰略定位有關。

明代以前的貴州省系羈縻之地,聽任地方自行管轄和發展;明清兩代,中央王朝不斷加強貴州省的開發力度,改土歸流以鞏固邊疆;民國作為戰時的后方,發展一度蓬勃興盛;建國后,以糧為綱,大煉鋼鐵等運動使大面積森林遭到砍伐,坡地被開墾,水土流失愈發嚴重。而改革開放后,國家鑒于資源與生產力要素分布的地域不均衡性,實施非均衡發展戰略,使貴州省等西部省份成為資源與能源的輸出地,在經濟的不斷發展過程中,不斷落后,同東部發達地區的差距不斷拉大。可見,歷代中央政府對貴州省發展宏觀戰略的制定和實施,直接影響了該區社會經濟的發展,并間接影響了該區的生態環境。政策對于貴州省的發展,遠比資源等因素重要。因此,石漠化的治理,必須靠國家發展戰略和相關財稅政策的大力支撐。

4.4 對于石漠化治理的啟示

貴州省喀斯特石漠化的實質是人口與土地資源承載能力之間的不協調,其中最關鍵的又是糧食供應與耕地需求之間的矛盾,而解決的基本途徑應該是兩個方面:一方面,控制人口增長速度和人口數量,提高人口質量,而嚴格的政策制度的有效落實是該舉措的基礎。另外一方面,解決糧食供給問題是貴州省退耕還林草等生態治理工程的基礎。這就必須保護現有高質量耕地,提高農業生產力水平,調整農業種植結構,增加糧食穩產高產;而這方面,高產水稻品種和馬鈴薯巨大的增產潛力無疑能帶來更多的樂觀前景[39]。但是,對貴州省的產業布局和政策進行全面調整,改變生產方式,減輕農業的壓力也是更好的選擇。此外,國家建立并實行區域間的生態補償制度是西南喀斯特地區的迫切需求。這些地區為國家和長江、珠江中下游地區建設生態屏障,是以控制和犧牲一定的發展空間和資源為代價的,這些地區的群眾應對他們保護環境所產生的生態利益在分配和再分配過程中得到相應的利益補償;其生態補償的實質是國家和下游區域以經濟補償為代價,換取這些地區的生態建設效益,保障國家國土生態安全,并促進區域間社會公平和協調發展,進而建立和諧社會和生態文明。

而對于石漠化的治理,應以緩解和控制人地矛盾的發展為主線,綜合協調并建立和諧的人地關系并進而促進區域的和諧發展是最重要的;貴州省社會的發展和進步必然以當地實際為基礎,石漠化治理政策和措施的制定,應綜合統籌考慮該區社會經濟的協調發展,治理才能有成效,貴州省的生態環境改善也才有希望。

致謝 復旦大學歷史地理研究中心韓昭慶副教授在人口數據資料等方面給予了大力支持和幫助,謹此致謝!

[1] 王世杰.喀斯特石漠化:中國西南最嚴重的生態地質環境問題[J].礦物巖石地球化學通報,2003,22(2):120-126.

[2] 楊漢奎.喀斯特荒漠化是一種地質—生態災難[J].海洋地質與第四紀地質,1995,15(3):137-147.

[3] 安裕倫.喀斯特人地關系地域系統的結構與功能芻議:以貴州省民族地區為例[J].中國巖溶,1994,13(2):153-159.

[4] 林昌虎,朱安國.貴州喀斯特山區土壤侵蝕與防治[J].水土保持研究,1999,6(2):109-113.

[5] 蘇維詞.貴州喀斯特山區生態環境脆弱性及其生態整治[J].中國環境科 學 ,2000 ,20(6):547-551.

[6] 李瑞玲,王世杰,周德全,等.貴州巖溶地區巖性與土地石漠化的相關分析[J].地理學報,2003,58(2):314-320.

[7] 韓昭慶.雍正王朝在貴州的開發對貴州石漠化的影響[J].復旦學報:社會科學版 ,2006(2):120-127 ,140.

[8] 蔣忠誠,曹建華,楊德生,等.西南巖溶石漠化區水土流失現狀與綜合防治對策[J].中國水土保持科學,2008,6(1):37-42.

[9] 曹建華,蔣忠誠,楊德生,等.貴州省巖溶區水土流失、石漠化受巖溶環境制約[J].中國水土保持,2009(1):20-23.

[10] 貴州省情編委會.貴州省情[M].貴陽:貴州人民出版社,1986.

[11] 史繼忠.貴州民族地區開發史專論[M].昆明:云南大學出版社,1992.

[12] 藍勇.歷史時期西南經濟開發與生態變遷[M].昆明:云南教育出版社,1992.

[13] 路遇,滕澤之.中國人口通史[M].濟南:山東人民出版社,2000.

[14] 楊斌.國民黨統治時期的貴州人口資料辨析[J].貴州文史叢刊,2002(1):42-46.

[15] 國家統計局.《貴州統計年鑒-2001》[M].北京:中國統計出版社,2001.

[16] 2007年貴州省國民經濟和社會發展統計公報[OL].[2008-2-26].http://www.stats.gov.cn/tjgb/ndtjgb/dfndtjgb/t20080310_402468540.htm.

[17] 《貴州省五十年》編委會.貴州省五十年:1949—1999[M].北京:中國統計出版社,1999.

[18] 徐弘祖.徐霞客游記[M].重慶:重慶出版社,2007.

[19] 葛劍雄,曹樹基.中國人口史,清時期[M].4卷.上海:復旦大學出版社,2001.

[20] 趙文林,謝淑君.中國人口史[M].北京:人民出版社,1988.

[21] 林建曾.重新審視咸同貴州各族農民起義:主要以號軍起義為例[J].貴州省社會科學,2005,196(4):153-156.

[22] 梁方仲.中國歷代戶口、田地、田賦統計[M].上海:上海人民出版社,1981.

[23] 曹玲.明清美洲糧食作物傳入中國研究綜述[J].古今農業,2004(2):95-103.

[24] 李三謀.清代“攤丁入畝”制度[J].古今農業,2001(3):51-55.

[25] 胡煥庸.中國人口地理簡編[M].重慶:重慶出版社,1986.

[26] 石方.中國人口遷移史稿[M].哈爾濱:黑龍江人民出版社,1990.

[27] 佟屏亞.玉米傳入對中國近代農業生產的影響[J].古今農業,2001(2):60-65.

[28] 周邦君.玉米在清代四川的傳播及其相關問題[J].古今農業,2007(4):65-75.

[29] 楊偉兵.由糯到秈:對黔東南糧食作物種植與民族生境適應問題的歷史考察[J].中國農史,2004(4):88-96.

[30] 薩兆為.康熙朝振興農業政策淺析[J].北京社會科學,1994(4):95-100.

[31] 王寶卿.我國歷代糧食畝產量的變化及其原因分析[J].萊陽農學院學報:社會科學版,2005,17(1):12-19.

[32] 卜風賢.傳統農業時代鄉村糧食安全水平估測[J].中國農史,2007,26(4):19-30.

[33] 金明亮.頂云經驗的重要啟示:規范土地資源管理[OL].[2008-11-14].http://www.asrbs.net/site1/asrb/html/2008-11/14/content_24913.htm.

[34] 齊新民,謝雙喜,喻理飛,等.貴州生態可持續發展與糧食安全研究[J].農業系統科學與綜臺研究,2001,l7(2):148-151.

[35] 李瑞玲,王世杰,熊康寧,等.貴州省巖溶地區坡度與土地石漠化空間相關分析[J].水土保持通報,2006,26(4):82-86.

[36] 封志明.貴州省耕地承載力研究[J].自然資源,1992(4):35-41.

[37] 武文輝,吳戰平,袁淑杰,等.貴州夏旱對水稻、玉米產量影響評估方法研究[J].氣象科學,2008,28(2):232-236.

[38] 王世杰,李陽兵,李瑞玲.喀斯特石漠化的形成背景、演化與治理[J].第四紀研究,2003,23(6):657-666.

[39] 何慶才,謝定敏,范士杰,等.貴州馬鈴薯生產現狀研究與對策分析[J].種子,2003,131(5):95-97.