谷超豪的數學“品味”

蔡如鵬

1月11日,國家科學技術獎勵大會在北京隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席胡錦濤為獲得2009年度國家最高科學技術獎的谷超豪院士、孫家棟院士頒發了獎勵證書。

這一天,由兩位國家最高科學技術獎獲得者“領銜”,國家自然科學獎、國家技術發明獎、國家科學技術進步獎和中華人民共和國國際科學技術合作獎的獲獎者濟濟一堂,完成了中國科學技術界“豪華陣容”的又一次年度亮相。

創辦于2000年的國家最高科學技術獎已屆10年,根據授獎標準,這一獎項的獲得者應該是在當代科學技術前沿取得重大突破或者在科學技術發展中有卓越建樹,在科學技術創新、科學技術成果轉化和高技術產業化中創造巨大經濟效益或者社會效益的科學技術工作者。

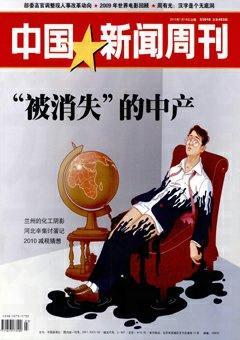

《中國新聞周刊》在此向讀者介紹的,就是本屆國家最高科學技術獎的兩位獲得者——數學家谷超豪院士和航天科學家孫家棟院士。

谷超豪是享譽世界的數學家,他曾被國際數學家聯盟主席帕利斯列為培育“中國現代數學之樹”的極少數數學家之一。

2002年,第24屆國際數學家大會在中國舉行期間,帕利斯教授在大會開幕式上致詞說:“中國數學科學這棵大樹是由陳省身、華羅庚和馮康,以及谷超豪、吳文俊和廖山濤,及最近的丘成桐、田剛等人培育和奠基的。”

作為知名的數學家,谷超豪在獲得2009年度國家最高科技獎后才出現在公眾視野中。他身穿深灰色大衣,搭配暗紅色的圍巾,一頭銀發梳得整整齊齊。這位84歲的數學家儒雅、和藹、風度翩翩,完全打破了人們對數學和數學家“枯燥乏味”的想象。

“人言數無味,我道味無窮”

谷超豪1926年出生在浙江溫州。由于叔叔因病早逝,父母就把他過繼給沒有子女的嬸母撫養。嬸母悲天憫人的性格,對幼年的谷超豪起了潛移默化的影響,使他從小善良、純真、樂于助人。

少年時,谷超豪就對數學產生了興趣。即便是看上去再普通不過的循環小數,也讓他著迷——它是無窮無盡的,“你抓不住它,但卻可以盡情想象”。上中學時,谷超豪的數學天賦開始顯現出來。

1991年,母校溫州中學90周年校慶時,谷超豪回憶自己早年的經歷,他寫道,“人言數無味,我道味無窮。良師多啟發,珍本富精蘊。解題豈一法,尋思求百通。幸得桑梓教,終生為動容。”

中學畢業后,谷超豪考入浙江大學數學系。大三時,他遇到了著名的數學家蘇步青教授。蘇步青是中國近代數學的主要奠基人,微分幾何學派的開山鼻祖。蘇步青很欣賞這個聰明好學的學生。在他的引領下,谷超豪的數學人生駛入了快車道。

1948年,谷超豪畢業后,留校任蘇步青的助教。1953年,全國高校院系調整,他又隨蘇步青來到上海復旦大學,開始了長達半個世紀的科研和教學育人工作。

1957年,他被公派到蘇聯進修。在蘇期間,谷超豪完成了題為《李-嘉當變換擬群的通性及其對微分幾何的應用》的學位論文,被認為是繼大數學家艾里?嘉當之后,第一個在無限變換擬群理論方面取得重要進展的人,谷超豪最終獲得蘇聯莫斯科大學物理-數學科學博士學位。

對于谷超豪早期的這段經歷,著名數學家楊樂對《中國新聞周刊》回憶說,“那個年代,赴蘇聯攻讀研究生的中國留學生數以千計,最后真正能獲得博士學位的屈指可數,絕大多數是副博士。谷超豪可以說是他們中的佼佼者。”

1959年從蘇聯回國時,谷超豪在微分幾何領域的研究水平已經接近頂峰,只要繼續下去,很快就可以出新的成就。但這時,一件事卻讓他改變了研究方向。當時,蘇聯第一顆人造衛星剛上天不久,與此密切相關的偏微分方程研究在中國卻是一個薄弱學科,谷超豪毅然決定放棄自己專長的微分幾何,瞄準國家最需要的領域,開墾偏微分方程這塊國內數學領域的處女地。

數學上的“高”與“變”

搞了一輩子的數學研究,但谷超豪并不認為數學凌駕于其他學科之上。相反,他卻堅信“數學是科學的仆人”,“數學最使人興奮之處,就在于可以用它來解說或解答各門學科中的重要問題,同時又不斷吸收其他學科的成就,擴大和充實自己的研究,為國家建設作出巨大的貢獻。”

對于自己的工作,谷超豪自有體味:“研究數學就像爬山,努力地翻過一個山頭,會發現眼前一亮,前面的景色多美啊。往上看又見疊疊的山峰,只有不斷地攀登,才會有更廣闊的視野,才能看到更美的風景。”

回國后的谷超豪,以機翼的超音速繞流問題為突破口,向這道難題發起了進攻。不久,不僅給出了數學證明,還培養出李大潛、俞文此等一批優秀人才。

谷超豪的學生李大潛院士感嘆道,谷先生在治學中有一種“多變”的精神,“說他是一位數學家,還不如說他是一位數學領域的戰略家,總是能高瞻遠矚地看到數學未來的發展,而且,他總能看到國家發展的重大需求,通過需求來引領數學研究的未來。”

谷超豪的研究橫跨數學、物理學科的多個領域。他曾將自己的三大研究領域——微分幾何、偏微分方程和數學物理,親昵地稱為“金三角”。“別看它們表面上枯燥,其實只要深入進去,你就會發現奧妙無窮,簡直是開發不盡的寶藏啊。”

從上世紀80年代后期至今,谷超豪在當今數學最前沿領域,特別是數學的交叉研究和邊緣化上,獲得了一系列富有開創性的成果,處于國際領先地位,為我國尖端技術,特別是航天工程的基礎研究做出了杰出的貢獻。

一位法國科學院的女院士評價谷超豪是“高雅、善變的”,“善變”是指他的研究領域非常多變,而“高雅”則是指他的學術眼界開闊。

與谷超豪有過合作的楊振寧則稱贊他“站在高山上往下看,看到了全局”。

治學上的“文”與“理”

生活中的谷超豪愛好文學,喜作詩詞,興趣廣泛,充滿情趣。1993年9月,在校長任職期滿離開中國科技大學時,他曾賦《五年記事》五首,其二曰:“上下興衰一念間,耕耘未取半日閑。天時地利交界處,能得人和事不難。”

說起寫詩的心得,谷超豪謙虛地說:“我其實沒有受過正規舊體詩訓練,而且溫州方言、上海話和普通話常常混雜在一起,所以總也掌握不好平仄。”在他看來,“數學和詩詞有許多相通之處,比如數學重視對稱,中國古典文學中也講究對仗,很有味道。”

谷超豪常常告誡年輕人,千萬不要重理輕文,不要單純和數字、公式、公理、定理打交道。“文學和寫作一方面能夠豐富生活,另一方面也有益于數理思維的發展!”

除了專業研究外,谷超豪還常常把數學應用到生活中去,尋找樂趣。比如,他有“業余臺風預報員”之稱,他可以根據臺風的幾何特性和風向,經過簡單的計算做出預報,與天氣預報“比試”一下,看誰更準確,更及時。

2009年10月20日,國際行星命名委員會將紫金山天文臺發現的編號為171448的小行星命名為“谷超豪星”。谷超豪在命名儀式上說,這一命名對他是極大的鼓勵,自己在數學研究上只是取得了“一點點建樹”,“撫今追昔,我從事數學研究活動已60余年,我一貫認為數學研究要適應國家建設的需要,要不斷創新和不斷提高,并為此目標而努力奮斗。”★