頭上懸著劍的城市

劉炎迅 劉子倩

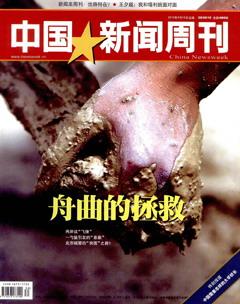

嗚咽的白龍江咆哮著穿城而過,渾濁的江水掠走了三分之一個縣城,另三分之一淹沒于淤泥之中,剩下三分之一成為人們最后的落腳之所。

8日凌晨,一場毫無征兆的泥石流從翠峰山口奔騰而下,山口之下的縣城如被卷起的鋪蓋卷,隨強大的泥流匯入白龍江中。

舟曲,并不缺少災難的創口。部分建在白龍江邊的房子,躲過汶川地震的破壞,卻未逃過泥石流的吞噬。

爆破堰塞湖

奔騰而下的泥石流裹挾著泥沙、石塊以及一路摧崩的墻體、鋼筋、碎木等,一起傾入了白龍江,在白龍江下游攔住了河流的去路。泥石流阻塞白龍河水,由瓦坊橋至城關橋,形成了長約1.2公里以上,寬約100米、估計阻塞物在120萬立方米以上的堰塞體。

河水不斷抬升,漫入了舟曲縣城的多幢樓房內。舟曲縣第一小學全部被毀,第二小學一樓被淹。舟曲宣傳部相關人士告訴《中國新聞周刊》,縣城內有許多建筑是2008年汶川地震后重建的,剛剛矗立起來的嶄新的樓房,連腳手架還來不及拆就被淹沒。肆虐的水不僅使縣城內道路不通,大型的救援機械無法進入,還對下游民眾的生命安全造成重大威脅。

甘肅水利廳副廳長魏寶君告訴《中國新聞周刊》,泥石流發生后,水利部工作組立刻開展堰塞湖清除的方案制定,8月8日,晚10時,與蘭州軍區、武警水電共同商定了爆挖結合的方案,于8月9日凌晨實施。至8月9日上午9時,爆破,隨后開挖,瓦坊橋阻塞得到初步解決。

之后,工作組對全阻塞河段阻塞現狀進行了再次勘察,確定了三眼峪滑坡體的阻塞高程,以及羅家峪沖擊段的阻塞斷面,于10日凌晨商定了水面爆破的實施方案。

10日上午10點,根據水利部傳送給蘭州軍區的遙測數據,工兵團開始準備第二個堰塞湖的爆破排險工作。13:22分,此堰塞湖實施了第一次爆破;16:24分,實施第二次爆破。接下來后續的系列爆破正在緊張的準備當中。目前,白龍江水流速加快,水位明顯下降。

截至10日晚上7點,蘭州軍區爆破隊對舟曲線下游的白龍縣城東段的瓦場橋,共實施了三組九次爆破,基本疏通河道,共清理淤泥1300多立方米。

因為河道被泥沙填滿,原本河道有6米深,現在河水漫過淤積物淹沒兩側二層樓房,可以判斷出,淤泥的平均厚度在9米左右。

從實際目測,瓦坊橋的洪水位已下降一米以上,從三眼峪到瓦坊橋河段的兩側灘地已顯露出來。現在從鄭州緊急調撥20個高壓水槍,實施水平沖鋒舟高壓水槍沖刷。開挖一個水槽來降低城關橋的水位,降低上游被淹縣城的水位,才能說達到處置的勝利。

這容易讓人想起汶川地震時的堰塞湖。那時,北川部分地區被堰塞湖水淹沒,地震形成了共34處大面積堰塞湖。唐家山堰塞湖泄流形成的洪水,曾淹沒寶成鐵路涪江大橋下一條公路的部分路段。洪水攜帶了大量漂浮物,大多是斷木、枯草、籬笆和油桶等小型物體。對于大的漂浮物,部隊還曾采用炮擊的方式炸碎它們,以防撞擊鐵路大橋。

“雖然舟曲堰塞湖只有200萬立方米泥沙,是汶川地震時的1/6~1/4,但舟曲堰塞湖排險難度大于汶川。”甘肅省科學院地質自然災害防治研究所副所長王得楷直言。因為相比汶川地震大小不等的堰塞湖,舟曲堰塞湖的地質狀況更令人憂心。據了解,舟曲縣位于白龍江中上游,地勢西北高、東南低。山大溝深,地質結構松散,地處亞洲第一滑坡和泥石流多發地帶,縣城東側、白龍江北側的大川鄉泄流坡滑坡體,是典型的多發性、斷裂帶、堆積性滑坡。

魏寶君說,“這個不是堰塞湖,堰塞湖只需把圍堰炸掉即可,而這是一公里的堰塞體,把河道全部淤塞了,把河道全部填滿了,這種情況還沒有一個專業上的名稱。這是我們國家從未見過的泥石流災害,而堰塞體非常復雜,要水上作業和水下作業并行,難度很大。它體量很大,河水無法沖刷,但大型設備又陷進去無法工作。我們因此準備開挖河槽,把水引下來,降低水位。現在的難題是施工面無法展開,何時能完成無法預期,只能說是不間斷地開展工作。”

困難的短期預測

本次發生泥石流的溝道都相對獨立,其中三眼峪溝是由小眼峪、大眼峪和主溝道組成,長度有十多公里,流域有25平方公里,另一條羅家峪溝,有6~7公里左右,過水面積大約40平方公里。這兩個地方山大溝深,地形地質結構復雜,巖層破碎,有變質巖、灰巖,有破碎,有軟化的,形成的巖層和巖石是多性的。

在接受《中國新聞周刊》采訪時,甘肅地質環境監測院院長,舟曲前線專家組負責人黎志恒說,“5·12地震對此處山坡有松動,曾是地震重災區,一般專家認為要三到五年才能相對穩定。現在沒到三年,就又發生災難了。”

在5·12地震以后,這片山坡是省里的重點監測地區之一。黎志恒介紹,從90年代初期開始,這里就做過一些攔擋壩,這些攔擋壩能夠用來阻擋泥石流的泥石下滑,但5·12地震以后,這些壩基本都淤積滿了,“如果沒有這些攔擋壩,平時發生的一些小滑坡和泥石流早就造成很多災害了。”

此外,前段時間比較干旱,很多石頭開裂,使得雨水更多地滲透。而此次是局部地區突降暴雨,22小時內達到了96.3毫米,在23點到24點這一小時內,是77.3毫米。“如果氣象部門在事前能發布這個地方降雨量數值,就可以作出相應預警。”黎志恒說。

但在此次災難前,氣象部門并沒有發布相關數據。黎志恒稱,“判斷泥石流是否發生,要看降水量,當時發布的是甘南隴南地區有大雨,范圍比較廣,沒有更具體的地帶雨量預報。比如那一天,在隴南這一片區域,不同的地方的降水量還是區別很大。地質災難的判斷,必須依靠氣象數據,但目前的技術仍然做不到精確預報特定地點的雨量。”

類似于舟曲這樣的危險之地,在甘肅共有7個重災區。而在甘肅省81個縣級以上城市中,有51個城市受到滑坡、泥石流的威脅。

對這些地方,監測預警主要是氣象預警預報,群測群防,比如蘭州,去年5·16山體滑坡,當時就是群測群防。“咱們的觀測員發現山體上有乳變,于是提前四個小時發布預警,山體滑坡可能影響的地帶居民都被成功撤離。”

泥石流的預警,“根據它的速率,水流的速度,保守一點講,能提前40分鐘發出預警。”

40分鐘,對于一般的泥石流而言,也許就是生命之門,但突發性的就很難說。“咱們需要一系列的預警設備、儀器裝備才能做到。但我們現在設備裝備還跟不上,需要進一步完善。演練還要加強。”

泥石流發生后,地質專家在第一時間趕到了現場。“首先排查可能存在的地質隱患,防止救援中引發新的地質災害;第二,對周邊可能牽動的山體拉網排查,此次是發生在北坡,縣城的南坡也需要排查檢測考量;第三就是對災民的居民安置點的地質安全考量。”

未果的搬遷

事實上,早在上世紀80年代,這塊區域就被診斷為泥石流易發區域,不適合居住。自1823年以來至今, 三眼峪溝泥石流曾11次給舟曲縣城帶來危害。

20年前,在舟曲通往隴南的白龍江上出現了一次前所未有的山體塌方,垮塌的山體將白龍江攔腰截斷,高峽平湖一夜出現,后來軍方炸毀堵塞的大壩才使得白龍江泄洪,不過這次塌方泄洪也導致該處形成“世界第一大泄洪坡”。

那時,就有地質專家指出,“最佳的決策是居民搬遷。”

1997年,由地礦部地質災害防治工程勘查設計院西北分院承擔、中科院蘭州冰川凍土研究所參加的《甘肅省舟曲縣三眼峪溝泥石流災害勘查報告》在蘭州通過專家評審,稱“可為整治該溝20年一遇的泥石流、保護舟曲縣城2.14萬居民生命和110家企、事業單位1.96億元資產提供科學依據”。

據媒體報道,5·12地震后,作為地質災害的重災區,甘南舟曲制訂了遷移新城的規劃,但因財政壓力拖延至今。

對于搬遷的規劃同樣面臨著問題。白龍江舟曲至臨江段沿岸,分布有泥石流溝1000余條,平均每公里有5條。

舟曲縣位于峽谷之間,把城市規劃在哪里都有地質之憂。而治理泥石流的造價又太高,一條溝治理起來至少1億,按照現在的技術條件來看,花錢還不一定能夠治理好。

自5·12之后,這個城市里的人們在不斷搬遷的消息中,已經逐漸習慣了頭頂上懸著的這把劍。“但誰也沒有想到有一天掉下來,竟然是滅頂之災。”當地人都這么說。★