摩羅清算摩羅

楊時(shí)旸

上世紀(jì)90年代他是站在個(gè)人立場向強(qiáng)權(quán)吶喊,爭取人格尊嚴(yán)的自由主義學(xué)者,12年的沉寂后,摩羅從自由主義向民族主義悄然調(diào)頭……

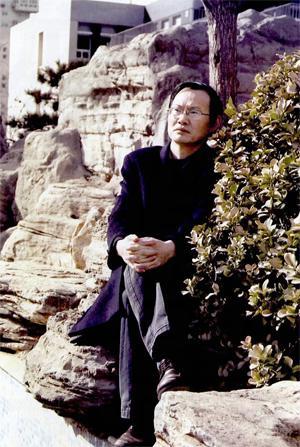

“中國人沒有所謂的國民劣根性。”摩羅坐在自己的客廳里認(rèn)真地對《中國新聞周刊》記者說道。他面前的桌上擺放著—個(gè)月前剛剛出版的新作《中國站起來》。書從書名到裝幀都讓人嗅到《中國不高興》中的民族主義氣息。書中,摩羅對于“五四”精英大加討伐,激動地宣稱“五四”精英是“身在中國,心系西方的洋奴”,將魯迅等人對于國民性的批評視為“精神大崩潰”,并且為中國日后的發(fā)展“種下了有毒的種子”,甚至大聲疾呼“憤青愛國何錯(cuò)之有?”

——摩羅變了。

他從上世紀(jì)90年代那個(gè)站在個(gè)人立場向強(qiáng)權(quán)吶喊,爭取人格尊嚴(yán)的自由主義學(xué)者向民族主義悄然調(diào)頭。

于是,對摩羅的討伐毫無懸念地襲來。曾經(jīng)將摩羅視為精神同道者的學(xué)者余杰向“昔日戰(zhàn)友”提出絕交。《中國站起來》的新書發(fā)布會上,著名學(xué)者錢理群——他的名字在新書的“聯(lián)袂推薦”之列,最終決定不出席,“以免給摩羅帶來太大壓力”。

從外界看來,摩羅的轉(zhuǎn)向確實(shí)令他曾經(jīng)的同道者尷尬。錢理群曾稱摩羅為“精神界戰(zhàn)士譜系的自覺承續(xù)者”,而這個(gè)戰(zhàn)士這一次將匕首和投槍對準(zhǔn)了自己曾經(jīng)的精神指引者。評論者潘采夫認(rèn)為摩羅是“今我對昨我展開血淋淋的屠殺”。

“絕交的事我也沒考慮太多。其實(shí)我的轉(zhuǎn)變是很自然的,沒有什么痛苦轉(zhuǎn)折。”摩羅對《中國新聞周刊》記者說。《中國站起來》是其近兩年來的寫作結(jié)果。2004年,摩羅在某文學(xué)雜志發(fā)表長篇小說《六道悲傷》,但顯然,摩羅并不長于小說寫作。在那之后,他一直再未動筆,而是開始大量閱讀。他撇開以往的閱讀局限,一頭扎進(jìn)對殖民史的研究之中。“我閱讀殖民史發(fā)現(xiàn)西方人在非洲販賣人口,在美洲燒殺搶掠。這讓我從以前自己認(rèn)可的國民劣根性的自卑體驗(yàn)中徹底解放出來了。”摩羅說,“我覺得中國真是—個(gè)可敬重的、比較善良的、有理性的民族。西方人殖民時(shí)期做的那些事簡直和魔鬼沒什么兩樣。”摩羅皺著眉頭,十分認(rèn)真地說。

在此之前,摩羅的立場截然相反。他相信“五四”精英所描述的中國國民劣根性,相信中國文化深處所特有的愚昧和非理性,期待對于中國文化精神的徹底改造。

摩羅的大學(xué)教育從1978年開始。彼時(shí),剛剛擺脫“文革”夢魘的中國百廢待興,壓抑十年的知識分子開始強(qiáng)烈批判左傾災(zāi)難。他們所用的方法是引進(jìn)西方的理念、闡釋西方的制度。而文革災(zāi)難似乎再一次成為國民集體非理性的強(qiáng)大證據(jù),“五四”時(shí)期對于國民劣根的批判在80年代又一次成為主流。“教育體系給我們什么,我們就會相信什么。”摩羅反思20年前的教育時(shí)這樣說。

于是從那時(shí)起,摩羅認(rèn)可了“五四”精英。他將魯迅的名作《摩羅詩力說》中意味“惡魔”的這兩字抽離出來作為自己的筆名,自詡“與中國奴隸區(qū)分開來。若他們自視為圣靈,我就只有做魔鬼。”

摩羅在90年代出版了震驚思想界的《恥辱者手記》,在書中他自覺秉承魯迅精神,對國民性強(qiáng)烈批判,以—個(gè)底層體驗(yàn)者的身份向強(qiáng)權(quán)吶喊,討要尊嚴(yán)。摩羅迅速聲名鵲起,被自由主義者們公認(rèn)為有良知的知識分子。之后,其他思想隨筆大批出爐。《自由的歌謠》《因幸福而哭泣》《不死的火焰》都彰顯著精神戰(zhàn)士的姿態(tài)。摩羅迅速被青年人奉為新一代精神導(dǎo)師。“其實(shí),那一陣我也不是像外界想象的那樣,每天和那些被定義為自由主義的知識分子聚會,我沒那么圈子化。”摩羅解釋。

麻煩伴隨盛名而至。彼時(shí)摩羅任教的北京某高校開始對摩羅停發(fā)獎(jiǎng)金,繼而停發(fā)工資。外界謠傳四起,稱這樣的狀況“因?yàn)槟α_所持個(gè)人思想立場而導(dǎo)致”。而大致從那時(shí)起,摩羅逐漸擱筆,淡出大眾視野,如此隱遁更加引發(fā)猜測一片。“很遺憾,從來沒人請我去喝茶。我的茶葉都是自己買單。”摩羅笑著回憶并澄清,“在大學(xué)的時(shí)候,我確實(shí)經(jīng)歷過一段不順利,但是沒人跟我說過原因,也未必就是外界猜測的那樣。”

在那之后,摩羅調(diào)到中國藝術(shù)研究院帶宗教方向的研究生。對于基督教的研究其實(shí)仍來源于“五四”精英的指導(dǎo),在摩羅精神苦悶的時(shí)候,他自然尋求西方宗教的救贖。但是研究的過程卻讓他體驗(yàn)到宗教并非如他想象的那般純潔,宗教歷史上與政治的合流以及對于殖民史的佐證,讓摩羅開始清算自已之前的思想。“世界上只有一種人類,只有一種人性。人有那種卑劣殘暴的一面,悲劇性的一面,這不是中國獨(dú)有的。以前我認(rèn)為這些是中國人特有的劣根,這多令人絕望。”摩羅說。

與外界認(rèn)為的急轉(zhuǎn)彎不同,摩羅堅(jiān)持自己的思想與之前保持同樣底色。“之前我是站在底層的個(gè)人視角向強(qiáng)權(quán)吶喊。現(xiàn)在我是站在一個(gè)相對的底層國家,向西方強(qiáng)權(quán)國家吶喊。”摩羅的本意是想為自己曾經(jīng)的思想糾偏,他企圖以更加客觀的視角解讀“五四”一代。而此時(shí),中國民族主義者的言論正巧甚囂塵上,摩羅與這樣的思潮從不同流域同歸一處。“我和中國民族主義思潮是恰巧碰到,我和他們并不是同樣的路徑走過來的。”摩羅說。

摩羅的書房中已經(jīng)很少能夠看到文學(xué)作品,書架上塞滿了國際關(guān)系和殖民史方面的書籍。他很少閱讀大眾媒體,每天翻閱的大致只有《參考消息》,網(wǎng)友公認(rèn)的代言自由主義和民族主義的網(wǎng)站他也區(qū)分不清,有時(shí)對于有些網(wǎng)上的民族主義觀點(diǎn)他深以為然,但同時(shí)對一些簡單的口號又不屑一顧……

但無論怎樣,《中國站起來》大眾讀物的定位讓書中的很多話語寫得極端且簡單。此書的責(zé)編陳智富坦言,“書名和一些比較刺激的標(biāo)題都是我改的。但摩羅是認(rèn)可的。”

3月2日,《中國新聞周刊》記者前往摩羅家里采訪,摩羅認(rèn)為自己曾經(jīng)是個(gè)書呆子,所以現(xiàn)在他更愿意“少談些主義,多研究些問題”。他深信曾經(jīng)迷戀“五四”精英對于國民性的批判是“被洗腦”的結(jié)果,而這次的轉(zhuǎn)變,是通過自己的閱讀清醒得來,二者本質(zhì)不同。

這確實(shí)是一個(gè)充滿無限可能的時(shí)代。建構(gòu)和崩潰可以同時(shí)發(fā)生,連知識分子們也無法預(yù)言自身的轉(zhuǎn)變和分裂。12年的沉寂,讓摩羅從自由主義奔向民族主義,那么再12年輪回之后,他是否會對自己展開再一次思想清剿呢?

“‘麻木不用夸大成一個(gè)精神化的狀態(tài)”

中國新聞周刊:你的新書出來以后,很多人批評你,說你對整個(gè)“五四”加以否定,但實(shí)際上你只想批評“五四”一代時(shí)于國民劣根性的建構(gòu)?那么你認(rèn)為“五四”時(shí)期批評中國人的麻木、一盤散沙等等所謂的劣根特質(zhì),是不是客觀存在的?

摩羅:對。我說過,以我的學(xué)養(yǎng)全面反思“五四”都不可能,更不可能全面否定“五四”。我只是說“五四”一代精英建構(gòu)國民劣根性這個(gè)事情做錯(cuò)了。至于你說的中國問題的特殊性,我認(rèn)為還是應(yīng)該持慎重的態(tài)度來談?wù)摚?dāng)時(shí)中國的缺點(diǎn),或者當(dāng)時(shí)的悲慘境遇。當(dāng)時(shí)國將不國的背景,要做出什么解釋,是可以多種選擇的。我認(rèn)為“五四”做出了一個(gè)比較錯(cuò)誤的解釋。

中西斗爭的失敗原因,有多種選擇,“五四”一代的選擇至少是簡單化了。

每個(gè)民族都有問題,至于在具體語境中說的麻木,你得放到很具體的社會問題的背景中去解讀和分析,而不是說中華民族獨(dú)有的劣根性。一個(gè)群體長期為溫飽壓制,對溫飽之外的事肯定是麻木的,這一點(diǎn)不奇怪。所以麻木不用夸大成一個(gè)很精神化的狀態(tài),任何一個(gè)種族到那個(gè)境遇都是一樣的。

中國新聞周刊:你在書中說,“五四”一代忘記了愛國。可如果說他們的自我批判是為了一個(gè)國家診病,你不會否認(rèn)吧?

摩羅:那當(dāng)然,他們的出發(fā)點(diǎn)絕對是好的。“五四”一代還是想在他的認(rèn)識內(nèi),讓中國放棄自己的文化,接受西方的文化,才能夠讓中國得到新生,讓中國民眾得到新生。就像有些動物斷尾求生—樣,不得不付出重大代價(jià),這個(gè)代價(jià)就是中國文化的正當(dāng)性。否定民族特征的正當(dāng)性,寧愿付出這個(gè)來獲得民族新生,有他的苦衷和合理之處。站在今天來看也不能說沒有效果。

我真正要說的是,一百年前“五四”的人用那樣的方式激勵(lì)我們進(jìn)步,絕地復(fù)生。那套話語起到了驚醒人心的效果,今天如果再操著那套話語指導(dǎo)我們跟國際打交道,只能處處都輸。今天我們不能再用“五四”那套話語去說事。

中國新聞周刊:你的筆名都是來自魯迅,你現(xiàn)在用這個(gè)名字對魯迅進(jìn)行批判,你自己覺得尷尬嗎?

摩羅:這沒什么尷尬的,我覺得魯迅還是很偉大的。

中國新聞周刊:你的新書受到爭議是因?yàn)榱龅霓D(zhuǎn)變,你承認(rèn)90年代你是自由主義者,而現(xiàn)在轉(zhuǎn)變成民族主義者嗎?

摩羅:我對什么主義一直是比較麻木,不是特別感興趣。我其實(shí)更多的還是文學(xué)化的狀態(tài),比較講究個(gè)人的內(nèi)心體驗(yàn)。現(xiàn)在又喜歡用主義來說事,其實(shí),西方人中的主流群體既是自由主義者又是民族主義者。我們從來沒有見過西方對自己本民族之外的人講過自由主義,自由主義從來都是他民族內(nèi)部的—個(gè)協(xié)調(diào)關(guān)系的模式。為了把我們民族內(nèi)部各階層的利益照顧好,那就用非人性的方式搶別人殺別人,這個(gè)時(shí)候是極端的民族主義,布什在當(dāng)下大環(huán)境和平的情況下到伊拉克屠殺一百萬是不是魔鬼?

中國新聞周刊:如果在90年代,我把你剛才的話說給你聽,你會不會說,他們是在傳播自由民主的價(jià)值觀嗎?

摩羅:我可能會這么說,我十年前對今天的話肯定聽不進(jìn)去。

中國新聞周刊:那么你現(xiàn)在還是否認(rèn)同民主、自由這樣的價(jià)值觀嗎?

摩羅:我這個(gè)書里反復(fù)說,世界上只有一個(gè)人類,只有一種人性,這肯定有一種相通的東西。這個(gè)應(yīng)該是在認(rèn)可所有民族文化和所有群體正當(dāng)性的條件下,來尋找共通的價(jià)值,而不是哪個(gè)民族把他的價(jià)值端出來說這個(gè)是普世的,你們要接受。

為什么今天我們要接受的是在刀劍之中取得勝利的勝利者的價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)?

“我和民族主義恰好碰到”

中國新聞周刊:你自己的這種思想上的轉(zhuǎn)變經(jīng)歷了一個(gè)痛苦的過程嗎?對于你以前的書,你現(xiàn)在有什么樣的反思?

摩羅:其實(shí)沒有痛苦,很自然的過渡。我只是在閱讀過程中發(fā)現(xiàn)了一些問題。對于以前的思想我覺得過于簡單化,有這個(gè)反思。最近幾年我和經(jīng)濟(jì)學(xué)者在一起泡的時(shí)間多一點(diǎn),了解一些經(jīng)濟(jì)上的事,覺得現(xiàn)實(shí)其實(shí)不像我們想象的那么糟糕,反而是我們因?yàn)榱私獾馁Y訊不夠,對于一些事做了批評。

中國新聞周刊:90年代你是以一個(gè)公民的身份告訴大家你有權(quán)進(jìn)行批評,而現(xiàn)在在告誡大家不要再那樣做了?

摩羅:不是“別那樣做”。而是說我們不要用簡單的方式去做道德審判。我以前遇到孫志剛的事,遇到唐福珍的事義憤填膺不用說,我寫文章兩三次之后就發(fā)現(xiàn),只做人道主義表態(tài)沒用,知識分子還是要做一些有建設(shè)性的事,研究問題的癥結(jié)在哪,怎么去解決。

中國新聞周刊:現(xiàn)在再遇到這樣的事你還會表態(tài)嗎?有人說圍觀改變中國。

摩羅:圍觀是應(yīng)該的,再大規(guī)模的圍觀都應(yīng)該。我是說在關(guān)注之上還要進(jìn)一步。

中國新聞周刊:你書中有的概念是從《中國不高興》來的,你認(rèn)同那本書嗎?

摩羅:那本書當(dāng)然好啊,我就不明白為什么有人沒看《中國不高興》就對它不高興。它里面有很多問題說得很實(shí)際啊。我是在研究殖民史的時(shí)候恰好看到這本書的。其實(shí)我和民族主義是恰好碰到,和他們并不是一條道上走過來的。

中國新聞周刊:就是說,你對中國的民族主義有一些東西也并不認(rèn)同?對之前同道的自由主義者的觀點(diǎn)還認(rèn)同嗎?

摩羅:我對中國的民族主義沒有做過深入的研究。對于自由主義者的觀點(diǎn)也要具體問題具體分析。

中國新聞周刊:你認(rèn)為在中國,自由主義知識分子和民族主義者這二者是對立關(guān)系嗎?

摩羅:假如沒有相關(guān)的國際語境,我覺得自由主義和民族主義這兩個(gè)概念是不對立的,但是中國作為一個(gè)弱國,自由主義的來源,和中國接受自由主義的人,難免與國際社會的環(huán)境有關(guān)系,兩者就有相抵觸的一面。但是我覺得是暫時(shí)的。在中國也可以是一致的。

隨著發(fā)展,在中國也存在一致的可能。未來中國的自由主義和民族主義是合流的。