廣西:溫總理治旱

王 婧

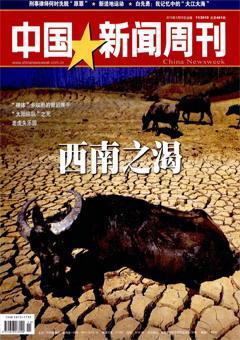

在廣西,一個被溫總理改變了旱情的鄉村頗為幸運。而它背后是整個自治區的旱情仍在不斷持續、加重。

76歲的黃媽秋抱著4個月大的孫子坐在家門口的小坪里。她頭頂上烏云密布,可那雨就是下不來。從去年7月份開始,廣西就持續著這樣的天氣,統共就下了兩三場零星小雨,連路面都沒打濕,就停了。

2月12日,農歷的臘月廿九,黃媽秋就在這個小坪里,見到了溫家寶總理。這是溫家寶和民眾一起過的第八個農歷新年。其時,廣西的多條河流已經斷流。在東蘭縣,6412座水箱中,有4517座已經干涸,9條河流中,4條已經斷流。

“我有福氣啊,這么大的年齡還能夠見到總理。”黃媽秋一臉幸福,“總理來了以后,好多困難都解決了。”

及時雨

黃媽秋的家在廣西西北的河池市東蘭縣三石鎮的巴造村。紅水河從東蘭縣自北向南穿越而過,河道蜿蜒曲折,兩岸奇峰異谷,層巒疊嶂。三石鎮距離東蘭縣城23公里,再到巴造村,還有3公里的土路。這個位于云貴高原大山深處的村落,“如果不是大旱,總理怎么可能來這里?”黃媽秋說。

黃媽秋有兩個兒子,均已結婚生子。在溫總理到來前的一兩個月里,她兒子最主要的任務就是每天挑著扁擔,去相距一公里山路的水池里挑水,“每人每天至少兩趟。”

在大旱來臨之前,黃媽秋的家里是不愁吃水的。她家后院用水泥修了一個水箱,花了大約6000元。雨天水箱能自動蓄水,足夠一家人的生活。

中國的西南地區歷來水資源豐富,雨量豐沛。在巴造村的巴造屯,有居民170戶,656人,無論是生活用水還是農業用水,“望天用水”就已足夠。由于沒有工業,這些聚居在山腳下的村子里極少出現缺水的狀況。“偶有旱情發生,頂多就一個月,鎮上還有供水點,足以應付了。”三石鎮的鎮辦公室主任陸鋒說。

居民家的水箱得益于2003年的“老區基礎設施大會戰”。當時政府投了一筆錢“希望每家每戶都有一個水箱,實現旱澇保收”。陸鋒說。

但這場從去年持續至今的大旱卻遠遠超過了所有人的預期。據東蘭縣防汛抗旱指揮部提供給《中國新聞周刊》記者的資料顯示,“2009年全縣總降雨量同比減少了6成。今年2月,全縣降雨量僅為4毫米,比往年同期平均值偏少88.4%。目前全縣水利工程蓄水總量僅為56萬多立方米,比同期減少近九成;農作物受旱面積8.23萬畝,絕收3.7萬畝;全縣8.16萬人、5.39萬頭大牲畜飲水困難。”

嚴重的旱情驚動了千里之外的中南海。中共中央總書記胡錦濤兩次就抗旱救災工作做了重要指示。國務院總理溫家寶更是決定要到旱區視察工作,第一站就是廣西東蘭縣的巴造村。

這個消息層層傳遞到巴造村。此時,距離溫家寶來東蘭還有十天時間。“各級干部都特別緊張,幾天幾夜沒合眼……”三石鎮副鎮長黃遙跟《中國新聞周刊》記者說,“你知道領導重視到什么程度嗎?我們準備了一個向總理匯報用的東蘭縣全縣抗旱示意圖,需要擺放在巴造村村委會門口。在一天之內,就有不同級別的4個領導先后對擺放方式和位置提出了4種不同的意見。”

從2月2日開始,三石鎮開始了大規模的政府送水下鄉的活動,“有專人從縣城運水來,確保每人每天20公斤用水”,黃遙說。他如今負責整個三石鎮的政府送水下鄉工程。“此前也有一些地方會政府送水下鄉,但大規模地提出硬性要求,是從2月2日開始的。”也就是距離總理到災區前十天。

治旱大計

2月12日是農歷臘月廿九。聽說總理要來,巴造村的村民們都穿上了節日盛裝,列隊到村口迎接總理。下午4時30分,溫總理來了。

在巴造村的取水點,村民們正排隊接水。村民告訴總理,“水是從縣里的自來水廠運來,每天來3次,每人每天可以供應20公斤水,生活用水夠用了。”溫家寶一再叮囑:“春節到了,一定要把家家戶戶的用水安排好!”

溫總理扶著簡易木梯登上一個水窖的頂端,掀開灌水口的木板查看儲水情況。這個能裝30噸水的水窖,專門給隔壁的共130名師生的巴造小學供水。

黃媽秋當時告訴溫總理,“以前吃水很困難,現在政府都給我們解決好了”。

但這場席卷西南五省的旱情并沒有因為總理的到來而有所減輕。2月12日,當巴造村已經有水喝的時候,謠南五省區市干旱受災人口已達5000多萬人,1600萬人飲水困難。

此時,遠在重慶彭水縣的保家鎮,8000多人守著7口即將干枯的老井,當井水足夠一桶水的分量時,便按照“抓閹”決定歸屬。而在云南省楚雄彝族自治州南華縣,一個貧困山村小學,不得不用魚塘水來做飯。

黃媽秋說,“溫總理是巴造村的貴人,給我們送來了及時雨。”

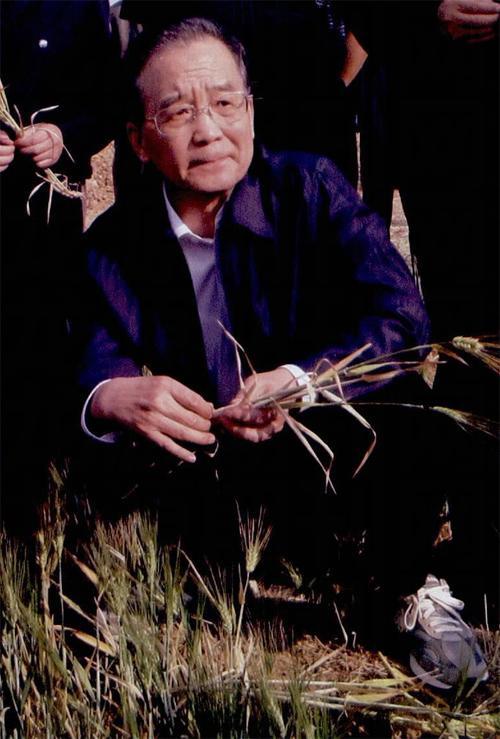

村委委員黃啟思向溫總理匯報了巴造村的抗旱工作。他陪同溫總理視察了村里的田地。路邊的稻田已干旱龜裂,溫總理緊鎖眉頭走入田間,蹲下身子,抓起兩塊土,仔細察看了干旱情況。他向總理匯報工作的場景被記者抓拍下來,照片掛在他家的堂屋里。

黃啟思向《中國新聞周刊》記者介紹,正常年份,這個時候,田里應該長起一尺多高的玉米,但今年大旱,什么都種不了。在巴造村,種田是家庭的主要經濟收入。但現在,勞動力只能外出打工。黃媽秋的兩個兒子就在年后動身去廣東打工了,留下兩個媳婦照顧老人、孩子和土地。

在山間的田邊,還能見到由竹子劈開而形成的小水渠,用來把雨水引進土地。黃啟思隨手扒開一些樹葉,露出一條年久失修的水渠。

在黃媽秋的記憶中,這些水渠是上世紀六七十年代修建的。“在60年代和70年代各有一次大旱災,也需要自己去挑水。后來就修了這些水利工程。現在是我這輩子遇到的第三場大旱災,但有政府在,不需要挑水了。”

但大旱過后,風調雨順的氣候使得巴造村又有了充足的自流水源。原先那個用電抽水的水利工程就逐漸被村民遺棄了。黃啟思說,“后來幾次試圖修復,但一是沒錢,二是本著修近不修遠的原則,這些水利工程就一直沒有修過。”

“如今總理說,這些水利工程要恢復。”這已成為整個東蘭縣干部奉為圭臬的指示。

2月13日,溫總理在東蘭縣旱區又走訪了一天,隨后擬了一副對聯:“山清水秀生態美,人杰地靈氣象新”,橫批是“日新月異”。

黃啟思琢磨,“‘山清水秀生態美,這不正是治旱大計嗎?”

水利大躍進

溫總理離開東蘭縣之后,旱情仍然在中國西南地區蔓延。在重慶,嘉陵江已經見底;烏江重慶段甚至已經無法行駛船只,面臨斷航的困境。四川涼山大火頻傳。廣西漓江因為水位下降。迫使旅游航線不得不進行調整。云南昆明機場跑道因為干旱斷裂破損,每天平均有50架航班受到影響。

國家減災委、民政部針對云南旱情啟動二級響應,針對廣西旱情啟動三級響應,針對貴州、甘肅、四川旱情相繼啟動四級

響應。財政部、民政部及時下撥中央旱災救災補助資金1.85億元(其中云南省1億元)。國家防總啟動抗旱二級響應,財政部、水利部安排抗旱資金1.55億元,并協調國家發改委提前安排農村飲水工程專項資金。

但在溫總理視察過的東蘭縣,似乎一切都比別的地方來得順利。從去年8月份以來,全縣累計投入抗旱經費1424.05萬元,其中中央和自治區財政撥款797萬元。

總理走之后,共3000多米嶄新的輸水管網已經架在了巴造村,把1公里外的水引到每家每戶。這個“臨時應急水源工程”從黃媽秋家門前經過,解決了這里約三四十戶人家的用水問題。

“這還不是全部。我們還在進一步架網,不僅解決巴造村的飲水問題,臨近的村子,我們也能幫上忙了。”三石鎮辦公室主任陸鋒說。

“現在各地都被要求上報項目。我們這個作為樣板工程。應該是最快批下來的。”陸鋒說。

根據《東蘭縣抗旱減災工作情況匯報》顯示,總理帶來的實惠還包括,上馬水利項目4批156個,做到開工竣工率100%、配套資金到位率100%,組織實施總投資達2000多萬元的庫區基礎設施建設項目。

3月22日,《中國新聞周刊》記者在巴造村采訪時看到,一臺挖土機正在為此項目開路。陸鋒介紹,“因為準備3月24日的開工儀式,這條路必須在3天之內平整好。”這是大約1公里長的山路,寬窄不一,路邊還有一些青石,需要爆破。“時間緊,任務重”,鎮干部陸鋒解釋說,“但我們這里是抗旱的示范點,我們要趕在雨季來臨之前完工。”

巴造村一共有220個勞動力,一部分外出務工,剩下的就被動員起來興修水利。“都是義務的。現在的政策是群眾出力,上級出錢。”陸鋒說。

此外,由于溫家寶在巴造村視察時表示,希望他們把70年代的水利恢復起來,一場大規模的修渠運動已經在巴造村展開。已經80高齡的退休的王老師也扛著鋤頭去挖了水渠。

在溫總理離開東蘭縣的一個月里,整個東蘭縣“先后組織興修水利5處7.9公里,改善和恢復灌溉面積1420畝,完成渠道清淤180公里,興建農村飲水安全解困工程78處,有效緩解1.09萬人的飲水難問題,新建抗旱應急水源工程建設13處,架通輸水管網12.3千米,臨時緩解0.83萬人的飲水難問題。”

這只是東蘭縣大興水利工程的開始。東蘭縣防汛抗旱指揮部辦公室提供的資料顯示,更長遠的規劃已經開始在申報,長線規劃,合計共需資金2.84億。這相當于這個國家級貧困縣2007年地方財政收入的6倍,因此,“請求上級政府協調解決”。

抗旱示范

因為溫總理視察過,東蘭縣成為河池市的焦點,“采取非常辦法、非常措施、非常力度,全力抓好抗旱救災工作”,副鎮長黃遙說,“工作至少比往年忙了十倍。現在連開縣長會議,都到三石鎮來。我們不敢出一點差錯啊,溫總理來過的地方,抗旱工作要做表率。”

3月17日16時,廣西壯族自治區副主席陳章良宣布啟動自治區自然災害救助二級應急響應。截至3月18日,廣西共有77個縣(市)發生不同程度的氣象干旱,其中特旱8個,重旱21個,中旱12個,輕旱36個。而東蘭縣正是特旱地區之一。

在東蘭縣防汛抗旱總指揮部的入口處,豎著一個巨大的告示牌。那是“東蘭千名干部深入農村抗旱救災責任一覽表”,每村每戶均有干部與之對口。而干部的工作狀態,比如“上班、下鄉、開會”等等,均有小黑板實時公示。

送水成為干部工作的重中之重,東蘭縣要求做到“不漏一村、不漏一校、不漏一屯、不漏一戶、不漏一人”。

僅在三石鎮,每天就有18輛車給全鎮2.3萬人送水,每車能運3噸水,每天跑三趟。三石鎮的總面積為46.26萬畝,其中只有2萬畝是耕地,其余均為山區。全鎮13個行政村,就零落在莽蒼的群山之中。

“一車水運10公里,就要100多元的運費。最遠的地方,運一車水,運費達到了500多元。”副鎮長黃瑤說。在抗旱期間,東蘭縣“每天需送水經費6.84萬元,每月共需要送水經費241.2萬元。”

“雖然說要求保證每人每天20公斤水,但實事求是地說,還是無法顧及。對官員來說,這是一馬虎就要被炒魷魚的事情。政府還專門安排了人在明察暗訪,就看官員是否認真地在做這件事情了。”黃遙說。“昨天一個村民說,‘水是送了,但是量不夠,負責的干部就被罵得狗血噴頭。”一個佐證是《東蘭縣抗旱減災工作情況匯報》中提到,“抗旱督查指導人員車輛用油每天就要4000元”。

更長遠的是,溫總理提出的“生態立縣”的發展戰略,在東三縣的工作思路中已經有所體現。

在巴造村,黃啟思還負責植樹造林工程。這次植樹節,1000多名干部群眾在巴造村的山上共種植了大榕樹、小榕樹、羊蹄樹、桂花樹共588棵,“每隔4米種一棵”。

截至3月15日,東蘭縣共完植樹造林總面積1.56萬畝,封山育林2萬畝,全民義務植樹50萬株。今年,全縣計劃種植320萬株木苗。

自治區防汛抗旱指揮部3月18日統計的數據顯示,全區已有13個市出現旱情,農作物受旱面積1126.38萬畝,其中重旱358.52萬畝,干枯34.02萬畝。因旱導致218.12萬人、111.17萬頭大牲畜飲水困難。

3月22日,黃媽秋欣慰地跟《中國新聞周刊》記者說,“現在,我們生活用水不成問題,三四天就可以洗個澡。不總理教育我們要節約用水。”

“巴造村是路邊村。你要知道。總理能到的地方,肯定不是最壞的地方。”黃遙說,“在大石山區,還存在著很多沒有通公路的小村莊,在這些地方,村民的飲水依然困難,他們還是需要就近尋找水源。”

3月23日,廣西自治區特旱地區增加到了9個。在距離巴造村僅7公里的武篆鎮鸞坡村,因為交通不便,村民們不得不在懸崖峭壁上架起了一條長300米的鋼絲繩索,依靠鋼索運水,以臨時解決22戶113人的飲水問題。