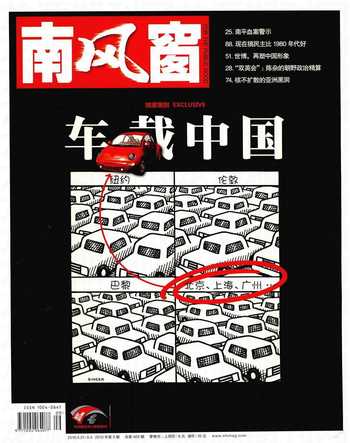

車載中國

本刊編輯部 許圣如

【宏觀篇】汽車,中國經濟新引擎?

【產業篇】臺灣業界精英眼中的大陸車市春秋/跨國汽車巨頭搶灘中國

【社會篇】汽車時代催化病態都市/被汽車改變的生活

策劃人語

近10年,中國闖入了汽車化社會。發達國家幾十年的汽車化進程讓中國在幾年間就完成了。剛剛過去的2009年,中國汽車產銷分別完成1379.10萬輛和1364.48萬輛,毫無疑義地登上了全球汽車生產和銷售第一大國的“寶座”。

對于中國汽車產業取得的這份業績,自然應該肯定。在金融危機的大背景下,它不僅有效拉動了內需,還極大帶動了鋼鐵、輪胎、塑料、皮革和玻璃等數十個相關產業的發展。更重要的是,汽車大量進入尋常百姓家,預示著大眾汽車消費時代的到來。這是一個歷史性的變化。

根據發達國家的經驗,汽車社會的到來,對整個社會的影響將遠遠超出汽車產業本身,對人們的生產和出行方式、居住選擇、城市和鄉村結構、生活和休閑方式,乃至消費結構和商業模式,都會帶來一系列的連鎖反應,進而還會影響到就業結構、社會關系、溝通方式以及知識結構和文化習俗等更深層次領域。毫不夸張地說,汽車的觸角和影響力足已輻射到文化、法律、道德、環境、交通及家庭等各個社會領域。

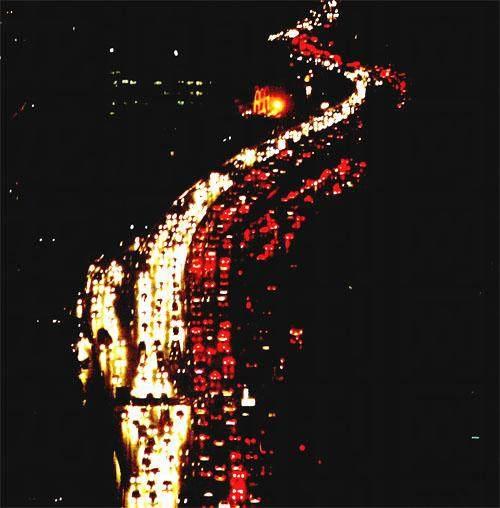

與此同時,相應的社會問題也就接踵而至。比如,汽車是耗油大戶,有節約能源的問題;汽車的行駛會引起空氣污染,存在環保問題;汽車生產與消費之間的矛盾體現為如何保護消費者問題等等,可以說,在以經濟建設為中心過渡到以社會建設為中心的轉型過程中所涉及的問題,幾乎都能在汽車上找到映射鏡像。

20年前,汽車對許多人來說,還是一個遙不可及的夢想,可是現在“賣汽車成了賣白菜”,治理汽車數量膨脹引起的交通、能源及環境等問題,都是些“頭痛醫頭,腳痛醫腳”之類的短期適應性的政策調整,迄今對汽車的管理尚未脫離“自行車”式的原始水平,特別是尚未從長期和戰略高度為汽車產業發展設定一個清晰而富有遠見的戰略目標,并試著去處理政策引導與居民自主選擇、公共交通與私人交通、汽車消費與能源環境等汽車社會必然要面臨的一些全局性重大關系

汽車社會帶來的種種挑戰,政府必須高度重視必須在基礎設施、城市規劃、環境保護、消費引導等方面形成一套應對措施,汽車產業越是發展,汽車數量越是龐大,其對社會的正面和負面的作用也就越大

面對迎面飛來的汽車社會,政府和全社會應有清醒的認識和深入反思。