房地產的“問題”危機

譚德波

1997年爆發的“亞洲金融風暴”和次年的南方大洪水嚴重地影響了國內的經濟增長,出口因亞洲金融危機受阻,同時投資也因為自然災害出現疲軟,因而通過房地產來拉動內需成為一條可行的道路。但現在房地產行業卻成為制約內需擴大的障礙之一,大量資金進入房地產行業,導致制造業萎縮和消費疲軟。

從1998年停止實物分房開始,到2010年兩次房市調控措施出臺,中國房市走過整整12年。兩個虎年之間,樓市已從拉動經濟擴大內需的“乖乖虎”蛻變為吞噬產業資本、居民儲蓄以及國民商業創造力的“白額大蟲”。調控樓市穩定經濟,“史上最嚴厲”的調控措施出臺,被認為標志中國房市進入新階段,房地產行業支柱性地位開始受到質疑。

但在權威專家看來,房地產作為拉動經濟的主要力量,在國民經濟中的支柱性地位短時期內不會改變。但行業法律及政策框架則在不斷完善中,包括了保障性住房政策制度化、土地出讓制度的完善、配套的社會保障制度等。

平穩房價,實現“居者有其屋”,這個目標無法通過否定房地產行業支柱地位的簡單做法去實現,而是有賴于以上一系列問題的逐個解決。

慌張的炒客和“冷靜”的地產商

沿海一線城市的“金九”異常瘋狂,二線城市同樣勁頭十足。一向閑適的重慶人不知從何年開始也習慣在“吹龍門陣”時討論某處樓盤“月漲1000”的趣事。重慶,已經被媒體評為了“八大房價最該降價城市”。前3季度,全市房價亦呈整體上升趨勢,高新區部分地段,商品房價格和去年同期相比,普遍上漲達20%以上,在南岸區珊瑚路,由于一家大型購物廣場的開業,9月房價同比漲幅更達四成。

城市房產網站對全國主要城市房產交易監測顯示,2010年9月,全國53個大中城市,城市房價平均值和8月相比環比上漲的占2/3,上海、北京、廣州、深圳、重慶全部出現了上漲。

但國慶節結束,局面開始悄悄起了變化。隨著地方細則陸續出臺,“金九”局面告終,“銀十”幾成“銅十”。事實上,從今年下半年起,“溫州炒房團”、“煤老板炒房團”等群體從房市“抽身”的消息就不絕于耳。復旦大學住房政策研究中心執行主任陳杰對記者分析,炒房團為代表的炒作資金是“新政”打擊的重點,新政的首要目的是擠壓泡沫,從目前的情況來看,這個政策目的正在逐步實現,房地產商并不是政策指向的主要目標。

從2010年的中報來看,國內一線地產商的盈利和去年同期相比,增長幅度都普遍超過20%,調控前的地產商個個財大氣粗。“調控對我們影響不大。”一家一線地產商北京公司的中層對本刊記者透露,由于“猜到”可能有政策出臺,部分地產商已采取提前開盤形式將一些可能積壓的樓盤在高點予以銷售。

但首付三成的住房信貸政策也讓地產商無法“靜觀其變”。等不及國慶結束,京城地產行業紛紛展開了對市場的重新摸底,各家公司紛紛臨時招來大批銷售人員對登記客戶進行地毯式電話訪問。于是,北京購房者發現接到的電話開始多了起來。無法開盤的樓盤多為沒有拿齊“四證”的樓盤,但由于房地產商并不缺錢,有的可能會捂盤觀望一段時間。

無法忽視的銀行風險

“醉翁之意不在酒,政府要調的不是房價,而是保衛銀行。”深圳一家房地產公司的副總裁對記者堅持這個觀點。他和很多房地產行業人士的看法一致,政府的真正目的不是打壓房價,而是通過調整末端貸款政策起到穩定金融系統的目的。“行業內很多人心知肚明這一點,大家的壓力并不大。”

國家住房與城鄉建設部政策研究中心副主任秦虹則對本刊記者表示,房市是一個矛盾集中的所在,不但關系金融體系穩定還關系到國民經濟方方面面,收入差距、分配不公、民眾情緒以及社會保障力度不夠等問題都集中體現在房市中,國家調控的目的并不僅是為了金融穩定,更是基于整個社會政治經濟層面而做出的決策。

但種種跡象表明政府的確開始擔憂銀行的風險。從2009年開始,中國銀監會就開始要求各銀行對一系列業務定期進行壓力測試。2010年7月,銀監會更要求各大銀行進行假定房價下降60%的房貸壓力測試。銀監會主席劉明康在9月初公布的一份講話中亦表示,“銀行系統性的風險暴露隱患不容忽視。”

銀行和房地產業的緊密聯系緣起于12年前,中國商品房市場元年。1998年4月,中國人民銀行發布《關于加大住房信貸投入支持住房建設與消費的通知》,要求提高對住房信貸重要性的認識,加大住房信貸投入,擴大住房信貸業務范圍,積極支持普通住房建設,將住房建設培養為國民經濟新的增長點。之后的1998年7月,國務院發布了《關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》,要求“停止住房實物分配,逐步實行住房分配貨幣化”,這其實意味著持續40余年的住房實物分配制度終止。

1998年的“兩道金牌”到2010年的連續兩次調控措施出臺,其間經歷整整12年的輪回。1997年爆發的“亞洲金融風暴”和次年的南方大洪水嚴重地影響了國內的經濟增長,政府當時已對經濟增長所需的“三駕馬車”爛熟于心,出口因亞洲金融危機受阻,同時投資也因為自然災害出現疲軟,因而通過房地產來拉動內需成為一條可行的道路。但房地產行業現在卻成為制約內需擴大的障礙之一,大量資金進入房地產行業,導致制造業萎縮和消費疲軟。

針對銀行可能面臨的風險,銀監會之前還公布了一項壓力測試匯總結果,在房價下降30%、利率上升108個基點的重度前提下,樣本銀行房地產不良貸款率會上升2.2個百分點,稅前利潤下降20%,46家農村商業銀行不良率將上升3.5個百分點、貸款損失率增加30%。顯然,已經到了出手的時候。

調控激起的股市反應印證了地產商的“猜測”。股市在9月30日和10月8日兩個交易日連續大漲,銀行股和地產股都沒有像4月“新國十條”出臺時那樣走弱。10月8日,國慶長假后的首個交易日,在大盤上漲的帶動下,銀行股集體上揚,深發展當日漲幅更是達6.17%。到10月13日,房地產板塊上漲了14.5%,漲幅超過20%的地產股達到了10個,一線地產商“招寶萬金”的漲幅更位居前列。

有分析認為,一方面,這是調控措施的力度低于預期所致,但更重要的是,暫停發放居民家庭購買第三套及以上住房貸款和首套房貸的首付比例調整到30%以上,明顯地降低了銀行的信貸風險。同時,這是一個信號,在外界逼迫人民幣升值、熱錢大量涌入的敏感時期,政府更加注意保護金融體系健康和經濟穩定,對整個經濟大盤來說是利好消息。

房市制度框架建設加快

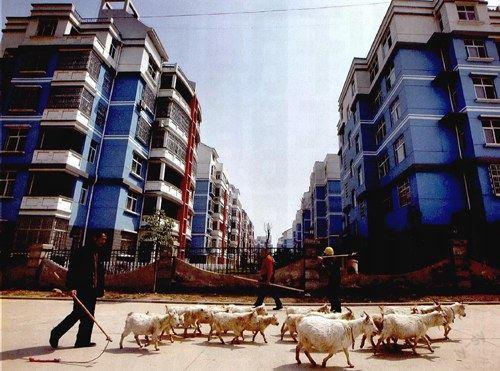

房地產業占我國GDP的6.6%和1,4投資,直接相關產業達60個,已經成為中國

經濟的直接命脈。在不少人看來,從4月份的“新國十條”到9月29日的“新政”,國家在短短半年內就出臺兩次“非常嚴厲”的調控措施,這可能意味著國家對房地產行業的定位開始轉變。“房地產行業之前一直是拉動經濟的最重要力量,今后它的重要地位可能會有所降低。”房地產評論人士弓鳴對本刊記者分析。

“房地產作為支柱性行業是客觀實際決定,而非人為造成。”秦虹認為,今后,房地產行業支柱性地位不會改變。9月29日的“新政”僅是針對地方落實不力進行的進一步規范,對“新國十條”存在漏洞的補充,并不意味著宏觀經濟層面根本的調整。

秦虹說,現在不是談論房地產行業是不是支柱行業的時候,而是應將重點放在中國房地產市場制度建設的問題之上。以土地出讓為例,它關系拆遷戶、地方政府、開發商以及購房者的利益,需要一系列的法規去規范。

本輪調控是國家建設房地產行業制度框架的重要一環。我國房地產行業的制度框架建設是長期的,包括了法律制度、稅收制度、財政制度等內容。貫穿其中的主線是促進經濟發展,同時注重對弱勢群體的保護,比如對90平方米以下的住房銷售和購買予以貸款、稅收上的優惠,同時對于大戶型和所謂“豪宅”予以“差別對待”,甚至采取“不支持”態度。“在制度框架建設上,政府今后將更加注重保障性住房制度的內容。”秦虹說。

記者了解到,1998年,隨著國務院《關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》發布,全國房改啟動。在這個通知的表述中便有我國將建立和完善以經濟適用房為主的住房供應體系的內容。但隨著2003年國務院“18號文”的頒布,政策正式提出逐步實現多數家庭購買或承租普通商品住房,經適房的地位逐漸被邊緣化,商品房成為房市的唯一主角。

2010年4月26日,住房和城鄉建設部發布《關于加強經濟適用住房管理有關問題的通知》,多年來第一次對保障性住房的管理做出了嚴格規定,這也被稱為本輪調控一系列政策的重要一環。對于保障房的問題,專家普遍都認為,建立更加完善可行的地方政府的問責機制是今后的政策制定方向。

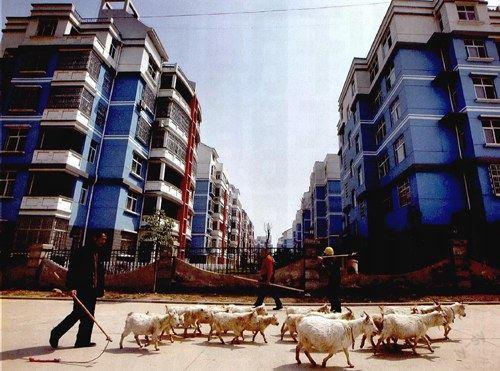

根在土地供應“問題”

1998年開始,住房消費徹底被“市場化”,但土地和資金作為市場最重要的生產要素卻并沒有市場化,中國房市的運作機制從最開始就是一個“陰陽人”。政府是土地唯一的供應者,銀行則是資金的唯一供應者,房地產商是唯一的終端產品提供商,土地供應市場成為了壟斷市場,商品房也或多或少成了壟斷產品。

土地出讓制度的缺陷也從源頭上抬高了房價。2004年3月,國土資源部、監察部聯合下發了《關于繼續開展經營性土地使用權招標拍賣掛牌出讓情況執法監察工作的通知》,從2004年8月31日起,所有經營性的土地一律都要公開競價出讓。該政策曾有效減少了土地出讓中存在的尋租行為,但客觀上也造成多年以來土地出讓“價高者得”的問題。面粉貴了,面包自然不會便宜。

針對飽受爭議的公開競價模式,有人曾經指出,如果說從i998年到2003年的前6年是房價帶動地價的過程,那么從2004年開始的后6年則體現在地價推動房價。相關的統計數據顯示,實行土地“招拍掛”以前的15年,我國大城市房價平均年增長率約為5%,低于收入增長和GDP增長。但從2004年開始實行土地“招拍掛”制度以后,截至2010年的6年時間里,大城市房價平均每年上漲10%。

盡管政府作為唯一的土地供應者,但土地供應似乎總是無法兌現。在一線城市,土地實際供應量總是低于計劃供應量。中國指數研究院統計顯示,2019年上半年廣州實際供應量僅為全年計劃的6%,深圳為14%,北京為22%。

“根本矛盾并未得到解決。”復旦大學住房政策研究中心執行主任陳杰說,他認為,政府首先應當采取強有力措施降低大眾的通脹預期,從根本上遏制這種投資性的購房需求。另外一方面,應當加大商品房供給,在土地出讓環節,政府這些年實際上在嚴控土地出讓。很多地方政府當年承諾的土地供應量,并沒有實際完成。“政府喜歡在房價最高點出手賣地,希望賣出最好的價格,但最后流拍的情況經常發生。”

對于土地供應的基本面問題,今后急需解決土地出讓制度的完善問題。秦虹表示,2004年開始的土地招拍掛制度已經到了修改和完善的時候。在“新國十條”中,就有完善土地“招拍掛”的內容。土地出讓應當改變單純的“價高者得”的局面,抑制居住用地出讓價格非理性上漲。