疫苗的價值

劉琳

當前還有一個值得警惕的現象是,即便是在衛生經費較為充足的發達國家,疫苗的價值也沒有得到有效的彰顯。但當疫苗普遍接種后,疾病的發病率下降時,人們開始忽略疫苗本身的作用和價值。日本和英國都曾因此得到慘痛的教訓。

在時不時傳來的有關公眾健康的壞消息中,與無數孩子相關聯的疫苗也名列其中。疫苗,這個大多數情況下必須對健康孩子扎上一針的東東,即使不與負面消息關聯,也足以讓非醫學背景的家長們心存疑慮;何況,通常情況下,這些初為父母的人們還必須在寶寶抗拒的啼哭中閱讀一份頗為讓人“不看不知道,一看嚇一跳”的有關副作用的告知書。

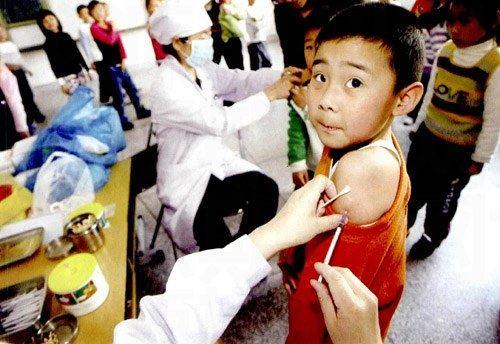

9月11日,也就是在中國所有中小學生結束暑假重返課堂后的第十一天,將在全國范圍內統一對兒童全面展開麻疹疫苗強化免疫接種活動。8月14日,中國疾病預防控制中心免疫規劃中心主任梁曉峰在上海向媒體“吹風”時說:“這是全球最大規模的疫苗行動。”屆時全中國將有上億人次兒童接種麻疹疫苗。據透露,這次由中央及地方政府全買單的行動,以8月齡到4周歲兒童為主要接種對象,北京、上海、黑龍江、河南和廣西等省區市則將強化免疫年齡范圍擴大到15周歲以下,吉林、海南和青海等省份擴大至6周歲。

梁曉峰還透露,7月底前這次大行動所需的麻疹疫苗就已準備到位,而事實上,說話間,梁曉峰正在為這個即將到來的大行動做另一種準備——醫學專業書籍《疫苗的價值》以暢銷書的架勢在世博園內隆重舉行新書發布會。梁曉峰說,希望這本有關疫苗的醫學、社會學、經濟學效用的專業書,不僅為醫務人員提供技術支持,也能為具有相當文化水平的普通公眾提供關于疫苗的醫學知識以和超越醫學的認識,從而深度了解疫苗,為自己、為家人,也為整個社會的健康平安接種疫苗。

人類幾乎被毀滅

“疫苗代表了生物醫學的最高承諾”,這句話被印在《疫苗的價值》封面上。在中華預防醫學會副會長兼秘書長蔡紀明研究員看來,回顧人類發展史是揭示疫苗價值的最快捷方式。

這本由中國疾病預防控制中心和葛蘭素史克公司共同編寫聯手出版的著作,詳細講述了數千年來人類與各種傳染病進行的殊死搏斗。在歷史的長河中,鼠疫、天花、流感、瘧疾、霍亂等傳染病,曾無數次在全球肆虐流行,數次幾乎把人類逼入絕境。

鼠疫就曾三次給人類以毀滅性打擊。第一次大流行發生于公元6世紀,公元540年埃及首先暴發,兩年后沿陸海商路傳至北非、歐洲,幾乎殃及當時所有國家。疫情持續了五六十年,流行高峰期每天死亡萬人,死亡總數近1億人。這次大流行導致了東羅馬帝國的衰落。第二次鼠疫大流行開始于公元14世紀,持續了近300年,僅在1347年至1352年的5年間,就導致2500多萬人喪生,占當時歐洲人口的1/4,意大利和英國的死亡人數達其人口的半數,重創整個歐洲。第三次鼠疫大流行始于1860年,至20世紀30年代達最高峰,共波及60多個國家,死亡人數達千萬以上。

另一個臭名昭著的傳染病是天花。早在3000年前,天花就出現在人間,古代中國、印度和埃及都有相關記錄。約6世紀時,歐洲也出現了天花,16世紀時,歐洲殖民者又把它帶到了美洲大陸,17、18世紀時天花肆虐西半球。一些歷史統計認為,當時約有50%的兒童壽命僅10歲,而其中40%是因為患天花而死亡;天花曾至少造成1億人死亡,另外2億人雙目失明或留下終生疤痕。若干世紀以來,天花的廣泛流行使人們驚恐萬分,談之色變,被稱為“死神的幫兇”。

進入20世紀,瘟疫仍然折磨著人類。1918年,橫掃世界的“西班牙流感”最初由參戰的美軍帶到歐洲,之后傳向世界各地。隨后的短短幾年出現3次流行高峰,有40%的人發病,由此引發各種肺炎并發癥,致使全球約有2500萬至3000萬人病死,遠遠多于第一次世界大戰中戰亡人數。據估計,為此美國人的平均壽命下降了10歲。

在中國,有關各種瘟疫流行的記載也很多。明末,北京鼠疫大流行,守城士兵元氣大傷,城墻上每3個垛口僅有1名羸弱的士兵守衛,致使李自成輕而易舉攻下北京城。據1942年出版的《國民健康之現狀》記載,全國每年發生各種疾病人數1.4億人,病死率大約25%-30%,其中41.1%死于可預防和控制的傳染病。霍亂于1840年傳入我國,至建國前發生百余次流行,1931年-1949年發生4次大流行,全國發病40余萬人次,死亡人數達17萬多。

面對各種傳染病暴戾的輪番進攻,人類并沒有退縮。歷史上,人類與疫病的每一次搏斗,都極大地推動了科學的進步和人類文明的進程。在人類與疾病斗爭的波瀾壯闊的史冊中,疫苗,留下了光輝的一頁。

早在秦漢時代,我國就已知應用狂犬腦敷于被犬咬傷的傷口處以預防狂犬病。公元4世紀,我國醫學家還采用蟾蜍、蛇肉等作為藥物來防止狂犬病的發作,知道了“以毒攻毒”的方法預防狂犬病,被認為是我國免疫預防思想的萌芽。

接種痘苗是人類預防傳染病的成功范例。我國是世界上最早采用人工免疫預防天花的國家。公元10世紀,唐、宋時代已有人痘接種的記載。明代隆慶年間,我國已從人體上獲得精選且毒性很小的“太平痘苗”。種痘技術也有很大改進。至清代初期,人痘接種已被廣泛使用,發展為痘醫和兒科醫生的一種普及技術。1681年,清朝政府把人痘接種列入政府計劃予以推廣。這項技術很快引起鄰國的注意,1688年俄羅斯派留學生到中國學習種痘技術,隨后人痘法很快傳入俄國、歐洲、美洲等地。

眾所周知,正式獲得天花疫苗并廣泛用于對付這種烈性傳染病的醫生是英國人琴納,他1796年發明了牛痘苗。隨后,列文虎克發明了顯微鏡,觀察到了微生物;巴斯德發明液體培養基,建立了用物理、化學或生物學的方法減弱微生物毒力,獲得減毒疫苗的方法,先后研制成功炭疽疫苗、狂犬病疫苗;郭霍發明細菌組織切片染色法、顯微鏡攝影技術、固體培養基等,確定了細菌學研究的許多基本原則和技術,建立了“細菌純培養法”……

接著,各種預防傳染病的疫苗——鼠疫疫苗、傷寒副傷寒甲乙三聯疫苗、卡介苗、黃熱病疫苗、流感滅活疫苗、脊髓灰質炎滅活疫苗(IPV)、脊髓灰質炎減毒活疫苗(OPV)、麻疹減毒活疫苗(MV)、風疹減毒活疫苗、流行性腮腺炎疫苗、腦膜炎球菌疫苗、水痘疫苗、乙型肝炎疫苗(HBV)、肺炎球菌疫苗和b型流感嗜血桿菌疫苗相繼問世,傳染病肆虐人間重創人類的的時代終于漸行漸遠。

從理論到現實

1801年,琴納在預測牛痘苗的前景時說:“要消滅天花這一人類恐怖的瘟神,有賴于牛痘接種實踐的最后結局。”180年后——1980年5月8日,世界衛生組織(WHO)在日內瓦召開的第33屆世界衛生大會上莊嚴宣告——人類消滅了天花。由此,通過在人類社會中普遍接種疫苗最終消滅其所針對的疾病,終于從理論成為舉世公認的現實。

疫苗的出現,使人類在與疾病抗爭的漫漫征途中終于有了領先一步的優勢,不再永遠處于被動挨打、被迫還擊的地位。如今,預防接種和傳染病控制被公認為20世紀最偉大的公共衛生成就,毫無疑問,其中,疫苗對發病率和死亡率的降低產生了至關重要的全球性影響。正如《疫苗的價值》一書中所提到的,疫苗接種,不僅保護了接受疫苗的個體,而且通過形成“群體免疫效應”阻止了傳染病的傳播,大大減少了受感染的人數,減少了疾病帶來的負擔,降低了公共衛生費用支出,提高了全民生活質量,使社會群體整體受益。事實上,疫苗已成為開啟全球健康新時代的引擎之一。

上海市疾病預防控制中心免疫規劃科主任胡家瑜提供了一連串“價值”數據——因為有了疫苗,全球脊髓灰質炎(俗稱小兒麻痹癥)的發病率減少了99%,僅在4個國家流行。而1988年時,脊髓灰質炎還在全球125個國家流行,報告病例為35萬例。

因為有了疫苗,全球每年因新生兒破傷風導致的死亡人數由1988年的79萬降至12.8萬。

因為有了疫苗,全球每年的死亡兒童人數終于在2006年時有史以來第一次降到1000萬人以下。也就是說,如果2006年的兒童死亡率與1978年相同,那么這一年的全球兒童死亡人數應該是1620萬,而2006年實際兒童死亡人數為950萬。670萬,這個的差額是驚人的,全球預防接種工作的迅速普及,一年就為地球留住670萬條小生命。

因為有了疫苗,全球每年可預防300萬例死亡,使75萬兒童免于殘疾。如果沒有疫苗預防,全球將有6000萬兒童罹患百日咳,其中近100萬將夭折于此;在非洲,每30秒就有一名兒童死于瘧疾,這也是比爾·蓋茨夫婦將大量慈善基金投于瘧疾項目的原因。

而麻疹,因為有了疫苗,美洲已徹底消滅了麻疹,全球麻疹死亡率降低了74%,從2000年的75萬人降低到2007年的19.7萬人。但在中國,麻疹仍然是發病率居高不下的傳染病。2005年,世界衛生組織確定西太平洋地區2012年實現消除麻疹目標,中國積極響應。國家衛生部統計顯示,全國麻疹報告病例數2008年為13.1萬;2009年為5.2萬例,下降60.1%;2010年1-6月份較2009年同期又下降了25.17%,麻疹引發的突發公共衛生事件數量明顯減少。衛生部預計今年的全國麻疹發病率可控制在25-30/100萬以下。“但由于各地免疫規劃工作發展不平衡,流動人口等特殊人群接種管理工作難度較大等原因,目前距2012年發病率在1/100萬以下的目標尚有較大差距。”梁曉峰承認。因此,今年9月11日至20日的麻疹疫苗接種統一大行動,衛生部事先進行了充分的部署。

乙肝疫苗接種所帶來的巨大成就被作為中國最成功案例之一記載在《疫苗的價值》一書中。中國是乙型病毒性肝炎(乙肝)高感染率國家。據世界衛生組織(WHO)報道,全球約20億人曾感染過乙肝病毒,其中3.5億人為慢性乙肝病毒感染者,占全球人口6%,而中國占其中1/3。中國每年有9%以上的慢性乙肝患者進展為肝硬化,每年有5%的肝硬化患者進展為肝癌,每年有28萬人死于乙肝相關疾病。自1992年起,國家衛生部將乙肝疫苗納入兒童計劃免疫管理,開展以新生兒為主的預防接種工作,乙肝疫苗首針及時接種率從1992年的35%逐年提高到2005年的82%。乙肝預防取得了顯著成效,我國人群中乙肝表面抗原攜帶率從1992年的9.75%顯著下降到當前的7.18%;乙肝預防每年保護了500萬中國兒童免受乙肝病毒感染,每年減少乙肝表面抗原攜帶者120萬人。

經濟的引擎

“健康是經濟的引擎”。世界衛生組織(WHO)和世界銀行(WB)“默契”地一致認為,良好的健康和國家經濟發展之間存在密切聯系,良好的健康不僅是消除貧困的有效手段,而且是發展中國家和發達國家促進經濟發展的重要工具。健康的人群能為每個人創造顯著而持久的經濟效益,健康支出可被視為一種生產性投資:良好的個體健康能提高生產力和增加工作年數;良好的人群健康能節省資金以對其他投資和基礎建設進行投入;良好的兒童健康能增加教育、增加工作機會和提高工資水平,每多上一年學可實現將來15%起始工資的增長和50%的后續工資增長。

唐海文博士,葛蘭素史克中國公司疫苗部中國及香港醫學總監,在新書發布會上為人們列舉了幾筆經濟賬。葛蘭素史克是世界上最大的疫苗生產供應商之一,疫苗產品線很長,貫穿人類生命的每個階段,全球25%的疫苗由其供應,上市產品超過了30種,且目前有20多種疫苗正處于研發階段。唐海文的數據包括:研究表明,不同疫苗的“收益-成本比”各不相同,白喉-百日破疫苗是27:1(即1美元的花費得到27美元的收益),麻疹疫苗是13.5:1,水痘疫苗是4.76:1,肺炎疫苗則是0.68:1-1.1:1;總體而言,多數預防接種每挽救1個健康生命年的成本小于50美元,而通過高血壓治療預防心腦血管疾病產生的成本效益比為4340-87940美元;在包括癌癥、心臟病和創傷的篩檢、咨詢等所有預防措施中,疫苗接種產生的收益是最佳的;消滅天花后,僅美國每年就能從中節省20億美元;通過免疫接種預防發病還可減少抗生素的需求,因而降低抗生素耐藥性的發生率。

價值再發現

《疫苗的價值》一書還提出了另一個重要命題——在人類與傳染病之戰的“平和年代”,疫苗的價值似乎有被輕忽的傾向。

雖然在人類與“老牌”傳染病的戰場上捷報頻傳,但其實這個世界上仍有許多兒童無法享受到那些“經典”疫苗帶來的生命之光。據世界衛生組織《2006-2015年全球免疫遠景與戰略執行紀要》,2003年全球約有2700萬嬰兒和4000萬孕婦仍未能獲得預防接種。

而當前還有一個值得警惕的現象是,即便是在衛生經費較為充足的發達國家,疫苗的價值也沒有得到有效的彰顯。各國雖清醒地認識到有效的接種疫苗可以從源頭上預防和控制疾病,甚至唯有靠疫苗才能控制乃至消滅致病微生物,但當疫苗普遍接種后,疾病的發病率下降時,人們又往往忽略疫苗本身的作用和價值,從而使得疫苗的預防接種得不到持續的經費資助,疫苗價值發揮不出來。

日本就是這方面的一個典型案例。原本,通過兒童常規免疫接種,日本的麻疹患病率已出現顯著下降,但嬰兒的低接種率導致了2001年的麻疹暴發。2006年,通過大規模的免疫活動,使得免疫覆蓋率上升到了80%-90%。但2007年,青少年和20多歲的成人中又發生了麻疹暴發。為平息暴發和更好地控制麻疹流行,日本重新制訂了免疫程序,對學齡前兒童進行2劑麻疹-風疹聯合減毒活疫苗(MR)免疫,并在高中學生中開展追加免疫。

新書還特別指出,政府和媒體保持公眾對疫苗的信心十分重要,書中舉例說,由子不準確和無事實依據的疫苗恐懼,英國在20世紀70年代末,俄羅斯在20世紀90年代分別出現了百日咳疫苗接種率的下降,最終導致百日咳在這兩個國家的重新流行。

前不久,在周邊國家的麻疹發病率維持在一個較低水平的同時,東地中海地區一些國家的麻疹發病率上升了58%,在全球一體化的今天,幾乎沒有國家可以在傳染病方面獨善其身。因此,新書還提及,即使疾病的發病率在一個國家或世界范圍內非常低,繼續維持預防接種也是非常必要的。