亞運會如何“活”在未來?

陳明宇

在商業體育越來越發達的今天,除了奧運會,其余一切綜合性運動會的存在合理性都被質疑,尤其是多屆以來都是中國“一騎絕塵”的亞運會,逐漸讓國人“審美疲勞”。那未來的亞運會要以怎樣的面目存在呢?

隨著中國女排為中國代表團贏得第199塊金牌,11月27日,長達15天的廣州亞運會落下大幕。正如亞奧理事會主席艾哈邁德親王所說:廣州亞運會與北京奧運會舉辦得一樣成功。可是,在商業體育越來越發達的今天,除了奧運會,其余一切綜合性運動會的存在合理性都被質疑,尤其是多屆以來都是中國“一騎絕塵”的亞運會,逐漸讓國人“審美疲勞”。

未來亞運會要想繼續存在,究竟靠什么吸引眼球?怎樣才能讓國人興奮起來?

“一哥”“一姐”任重道遠

從競技體育魅力的角度看,亞運會要想激起國人更多的激情,中國體壇的“一哥”和“一姐”們則是任重道遠。看看羽毛球場上超級丹的“跋扈飛揚”、田徑場上劉翔的涅槃重生,還有中國女排的驚天逆轉、籃球老將王治郅的“氣吞山河”……我們不得不感嘆“一哥”、“一姐”們的魅力和號召力確實太強大了。

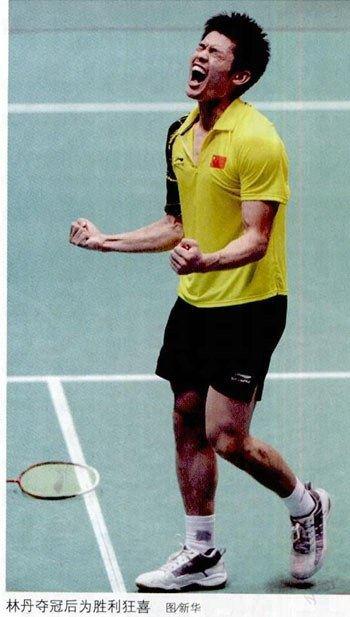

11月21日晚,記者在廣州天河體育館深切地感受到天王級選手給亞運會帶來的瘋狂。

“林丹,林丹,晚上林丹決李宗偉……”當夜幕低垂,天河體育館外逐漸開始出現等待排隊入場的人流,而黃牛也在此時開始加大音量,放肆地叫賣起晚間的羽毛球項目決賽的門票。而“林丹”兩個字,也當然成了他們最好的廣告語——至于價格,“5000元,不還價”則是等在后面的殺手锏。不管黃牛黨的門票能不能賣出去,5000元的價格在觀眾的記憶中只是在北京奧運會劉翔大戰羅伯斯之時才出現過的天價。作為羽毛球一哥,林丹本來就在羽毛球迷心中有著非常高的號召力,而“廣州女婿”的頭銜,也讓他俘獲了更多的本地支持者,更不用說在其涉足時尚界后,張張亢奮的攝影大片幫他聚集了千萬年輕粉絲。而且有林丹大戰李宗偉的北京奧運會決賽翻版上演,因此天河體育館毫無爭議地成了廣州城熱度最高的地點。更加讓球迷欣喜的是,在實現大滿貫幾天后,林丹又以絕對的優勢擊敗上屆的亞運會的MVP、韓國游泳名將樸泰桓,成為廣州亞運會最有價值運動員,這在中國羽毛球的歷史上還是第一次。

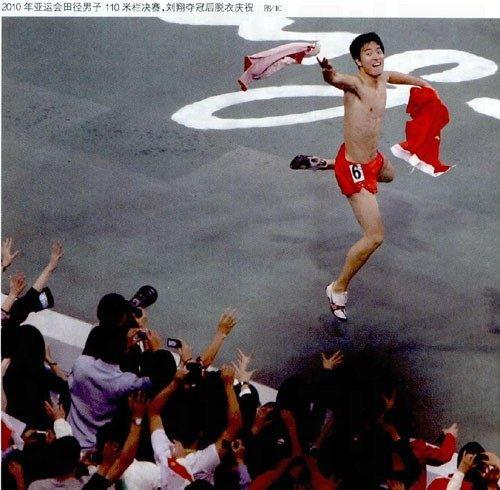

與“人氣王”林丹相比,曾經的中國體壇“一哥”劉翔如今則在廣州上演了“王者歸來”的好戲。

11月24日晚的廣州奧體中心體育場,座無虛席。這對劉翔來說是一個一生值得銘記的時刻。當擺脫腳傷困擾的他亮相亞運110米欄的決賽賽場時,幾乎所有人都在關注他會跑出一個怎樣的成績。能夠感受得到,經歷了人生的大起大落,27歲的劉翔如今多了幾分成熟與淡定,從某種意義上分析,在坎坷之后也必將重新找回“飛人”的翅膀!結果劉翔送出一個讓人眼前一亮的成績,13秒09!他實現了亞運會三連冠,同時打破了由他本人所保持的亞運會紀錄。當然,13秒09的成績還不足以讓劉翔去沖擊倫敦奧運會的金牌,但他用這樣的成績告訴外界:“翔飛人”又回來了。

我們真切地感受到中國田徑領軍人物的王者歸來。未來兩年時間里,劉翔注定還是中國田徑的一面旗幟,他也是中國田徑在倫敦奧運沖擊佳績的一個關鍵點。當然,兩年的時間還很長,劉翔自己也坦言無法預測在倫敦會怎樣,但亞運奪冠表明了自己的態度和實力,他還希望在奧運賽場再證明自己。亞運會的成績給了劉翔更多的信心,也讓人們更憧憬倫敦奧運的110米欄比賽,或許劉翔能夠再次給國人一個驚喜。

除了劉翔,還有一位亞運一哥格外讓人“膜拜”,他正是34歲的男籃隊長、飽經滄桑的王治郅。職業人生的坎坷和磨難,令如今的大郅格外沉穩,他早已不是15年前那個剛剛出道時的“天才少年”,可是現在的他卻以近乎完美的表現為自己、為整個中國男籃贏得了尊重。與韓國男籃決賽之前,幾位中國球員在微博中策劃:如果男籃最終奪冠的話,他們會把所有的金牌都掛在大郅的脖子上,因為這將是他最后一屆亞運會,他們要用這種方式來向這位老大哥致敬。在登上冠軍領獎臺的那一刻,隊友們沒有食言,在大家接過了屬于自己的金牌之后,在現場觀眾的注視下,所有球員都把金牌掛在了大郅的脖子上,對于一向低調和內向的大郅來說,這樣的舉動確實有些出乎他的意料,站在領獎臺上,大郅臉上浮現出了有些羞澀的笑容,可是眼睛里卻是淚光閃爍……其實大郅絕對配得上這樣的榮耀。雖然,他沒有姚明的億萬身價,也沒有易建聯的無敵青春,但他卻是中國男籃真正的王者,從1998年亞運會奪冠打到2010年,他一直是亞運會的王者(這一榮譽就連姚明也沒有獲得過)。正如央視主持人張斌所言:“在中國體育史上從來沒有一位運動員享受過這樣的榮譽。”而在賽后新聞發布會上,中國男籃主帥鄧華德一句“恭喜你,我的寶貝兒,這是你應得的金牌,我為你致敬!”看似調侃,但卻是對他最大的肯定。

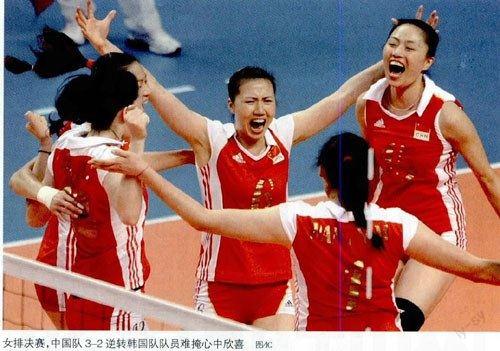

與大郅情況極為相似的,還有一位“一姐”,她就是中國女排的周蘇紅,也是六年“黃金一代”中唯一一位現役國手。近一年來,中國女排走馬燈式的換帥,讓本來就是青黃不接的隊伍不可避免地陷入了大滑坡:大獎賽上接連輸球、世錦賽上被人欺,然而這一次在自己的家門口、在廣州亞運會最后一個項目的大決戰中,中國女排在極其被動的局面下卻上演了“驚天逆轉”的奇跡,而其中的精神領袖和靈魂人物正是周蘇紅。在那一刻,就連見過無數大場面的郎平、向來沉穩的女排主帥俞覺敏都已經“哽咽”了,在決勝局12:14落后的情況下,中國女排的絕地反擊,讓每個人感受到了老女排的精神靈魂附體,讓無數人意識到這枚亞運會的金牌,甚至和雅典奧運會一樣有價值……“感謝我們團隊的每一個人,讓我有了一個亞運三連冠。我這次回來以后,其實狀態一直也不算很好,在進攻方面幫不上什么忙,只能在防守方面盡自己所能做到最好。”周蘇紅的話讓人想起她在比賽中多次奮不顧身倒地救險的場景,“在我們最困難的時候,大家對我們始終是支持的,始終沒有放棄。今天在場上落后的時候,也聽到了大家給我們加油。我沒有想過我們會輸,我一直相信我們會扳回來的。”

有這樣的球員、有這樣的精神、有這樣的奇跡,這樣的亞運會決賽絕對是經典中的經典,而且賽前一票難求的場面也再次證明:“一哥”“一姐”們在亞運會扮演的角色是何等重要?

遺憾的是,像林丹、劉翔、王治郅、周蘇紅這樣的體壇王者還是太少了,亞運會要想更具魅力、更奪眼球,中國和整個亞洲體壇的“一哥”“一姐”們任重道遠。

打造亞洲文化品牌

除了提高比賽競技的“含金量”、打造更多的“體壇王者”品牌,從宏觀的角度分析,在亞運會上打造出頗具中國體育文化特色的文化品牌,顯得更加重要。

自亞運會開幕時起,關于亞運會的質疑就沒有間斷過。尤其是國內重量級媒體新華社針對中國代表團在廣州亞運會金牌榜上的“一騎絕塵”現象,亮出的“金牌第一是種諷刺”的激烈視點,引發了社會和媒體的廣泛關注和熱議。暫且放下各方對此的褒貶不一,回首從被譏為“東亞病夫”的屈辱史到北京奧運會首次問鼎金牌榜,中國的體育和社會的語境已是滄海桑田。憶往昔,中國體育健兒在國際重要競技賽場上每一次爭金奪銀,都曾讓這個國家和她的民眾獲得無比的自豪與精神滿足。看今朝,亞運會上應接不暇的一面面金牌,已令充滿激情的驕傲感不斷褪卻,毫無懸念的金牌榜讓國民“審美疲勞”在所難免。

與此同時,知名記者楊明還舉了一個鮮活的例子:目前,中國有1.6億人是高血壓、1.6億人高血脂,有2億人超重或肥胖;城市里,每5個孩子就有1個小胖墩兒,高中生里85%以上的學生是小四眼兒;和日本孩子比,我們的中學生在身體素質多項數據上差很多;我們參加運動的體育人口只有28%,人均體育設施在世界上排百名開外。在亞洲,我們的體育人口和體育設施人均比排不進前10名,就在中國競技體育取得輝煌成就的這20年中,中國人的體質正在明顯滑坡!然而,我們的金牌總數是世界第一,亞洲絕對第一,這難道不是諷刺嗎?當然,亞運會上的金牌壟斷是歷史形成的,也和畸形的機制和導向有關。可是,在這種體制下,長期以來中國在亞洲一騎絕塵越走越遠,反而讓國人對亞運會的熱情越來越低,亞運會的發展前景格外讓人擔憂。

廣州亞運會畢竟我們還是東道主,大眾的關注力度還是可以的,下一屆亞運會或者奧運會,都不在中國舉辦了,還會有多少人像過去那樣,對中國軍團金牌的數量格外關注呢?為此,對于亞運會的質疑聲也是越來越多,除了“金牌第一是種諷刺”的觀點之外,還有建議“中國派業余選手參加亞運會”,更有言辭激烈者認為“亞運會沒有繼續辦下去的必要,勞民傷財又沒有勁兒(絕大多數有中國選手參加的比賽毫無懸念)”。然而,就在亞洲人尤其是亞洲媒體對自己的體育盛會不盡滿意時,一位歐洲的記者卻對亞運會大加贊揚。一位名叫馬修·賽義德的《泰晤士報》記者在專欄里,對亞運會進行了高度贊揚。賽義德認為,亞運會是這個地球上規模僅次于奧運會的巨型運動會,大項總數42個,還高于夏季奧運會的28個,尤其在中國武術、龍舟、藤球、卡巴迪、圍棋、中國象棋、空手道、板球等非奧項目上,亞洲獨特的體育人文特色得到了極大的體現。的確,對于看慣了奧運會的人來說,亞運會上這些非奧項目,恐怕是真正頗具新奇感和吸引力的體育運動。細細觀賞這些項目,恰恰是最能代表亞洲體育文化特色,能夠突現出與歐美體育文化之間的差異。幾乎亞運會上所有的非奧項目,都有著源遠流長的亞洲文化背景,具備著獨特的亞洲歷史傳承。或許在歐洲人看來,這些正是亞運會的閃光處和生命力。

可是,讓人不解的是在下屆仁川亞運會上,廣州亞運會上14個非奧項目卻成為“削減瘦身”的重點對象,據說有7個非奧項目肯定要被踢出亞運會。半個多世紀以來,在奧運會影響全球的大背景下,亞運會還能堅守著自己的風格,保持大量非奧項目的存在,本來就難能可貴,同是也保證了亞運會巨大的影響力與旺盛的生命力。如今,亞洲45個國家和地區已經連續兩次在亞運會上實現大團圓。非奧項目的增加也讓大多數代表團在獎牌榜上占據了一席之地。本屆亞運會有29個參賽代表團獲得金牌,有39個國家和地區獲得了獎牌。可是如今,非奧項目從下屆亞運會開始大幅削減,無疑會讓各參賽代表團“皆大歡喜”的局面大打折扣,亞運會的地域特色也將有所減弱。這對于前景并不樂觀的亞運會來說,簡直是斷腳求生。

著名體育評論員顏強在撰文中指出,奧運會在歐洲人心目中,尤其是法國人和英國人當中,有著特殊的地位,即便他們從來都沒有在獎牌榜上壟斷這個體育盛會。法國人會以顧拜旦振興奧林匹克運動永遠自豪,英國人則對奧運會上絕大多數項目起源于英國公校體育傳統而驕傲,所以奧運會是歐洲體育在全球傳播的舞臺。因此哪怕法國和英國并不是競技體育霸主,在體育文化傳播上,它們的歷史地位不可動搖。可見,現代奧運會從顧拜旦1896年創辦第一屆開始,就打上了深厚的法英烙印。二戰后,美國則給現代奧林匹克運動打上自己的烙印,它不僅在發源于歐洲的各種體育項目上出類拔萃,也將發源于北美大陸的籃球,以及美國國粹運動棒球帶入了奧運會。美國人對奧運的熱情,美國電視市場的繁榮,是薩馬蘭奇能重振現代奧林匹克運動,實現奧運大逆轉的主要助因之一。在亞洲,日本和韓國,兩個在奧運、亞運競技成績上遠遠落后中國的近鄰,至少在奧運會讓自己的柔道、跆拳道成為正式比賽項目,在全球得以強勢推廣。同樣的標準,應該放在中國對亞運乃至整個亞洲體育的影響和提升上。競技成績并不能經得起時間的考量,如何利用競技優勢,通過強化體育在社會生活中的重要意義,將具備中國文化特色的體育項目推向亞洲,最終推向世界,那才會是中國體育在文化高度上,對亞運甚至奧運做出的貢獻。我們或許缺乏體育文化傳統,但是像中國武術、龍舟、圍棋和象棋等項運動,具備了至少在亞洲進一步廣泛推廣的可能。孔子學院可以開遍全世界,中國體育也應該瞄向更高的標準。在亞運會和奧運會上打上自己獨特的文化烙印,那將是中國體育文化的歷史成就,也必將從骨子里激起國人對亞運會的關注和熱愛,同時也必將為亞運發展開辟新路。

——評《休閑體育》