龐茂琨:在“神話”中蛻變

沈嘉祿

龐茂琨把對(duì)大眾文化、消費(fèi)文化的反映,作為他作品的內(nèi)容,這也是藝術(shù)家在“當(dāng)代繪畫究竟表現(xiàn)什么”這個(gè)問題上的自我挑戰(zhàn)。

上海美術(shù)館在近段時(shí)間展覽之密集,幾乎到了每天一個(gè)的頻率。但是于9月4日亮相的“今日之神話——龐茂琨個(gè)展”,以繪畫語(yǔ)言的純粹和尖銳,還有對(duì)當(dāng)下現(xiàn)實(shí)的拷問力度而引起社會(huì)的強(qiáng)烈關(guān)注。展出的作品分為兩個(gè)部分:一部分是龐茂琨于2009至2010年創(chuàng)作的近20幅油畫作品;另一部分是龐茂琨為這些油畫創(chuàng)作所繪的部分草圖、手稿等60幅。草圖、手稿超過作品本身,這個(gè)不同尋常的安排本身也許暗示著畫家創(chuàng)作態(tài)度的嚴(yán)謹(jǐn)或作品在市場(chǎng)上的走俏。據(jù)了解,龐茂琨還有幾幅作品在徐匯藝術(shù)館一個(gè)名為“鏈接——龐茂琨和他們”的畫展里呈現(xiàn),龐茂琨和他的8位學(xué)生在那里呈現(xiàn)中國(guó)美術(shù)界的很值得分析的一種模式,教與學(xué)、繼承與反叛之中的彼此關(guān)聯(lián)和彼此影響,都在作品中顯山露水。“在我們四川美術(shù)學(xué)院,師生之間更像兄弟。”龐茂琨對(duì)記者說。兄弟就意味著共臺(tái)演唱,相互幫襯。

“蘋果”在古典的陽(yáng)光下早熟

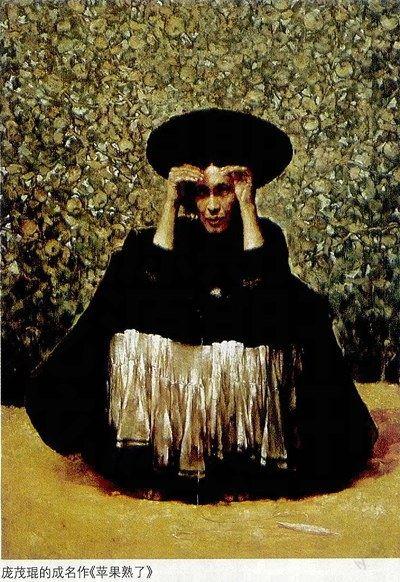

龐茂琨1963年出生于重慶,16歲那年即以水粉畫《畸》入選全國(guó)美展四川分展區(qū)。不久考入四川美術(shù)學(xué)院油畫系,1985年畢業(yè),當(dāng)時(shí)以畢業(yè)作品《蘋果熟了》驚動(dòng)畫壇,并參加全國(guó)美展和紐約的“中國(guó)當(dāng)代油畫展”。與當(dāng)時(shí)羅中立的《父親》一樣令人矚目,被稱為古典主義和現(xiàn)實(shí)主義的經(jīng)典。1988年,他在獲得碩士學(xué)位后選擇留在母校執(zhí)教,現(xiàn)任四川美術(shù)學(xué)院油畫系主任。1993年,龐茂琨被破格晉升為副教授,也是當(dāng)時(shí)川美最年輕的副教授。

有人甚至認(rèn)為,川美在中國(guó)美術(shù)界的地位,相當(dāng)于民國(guó)時(shí)期的黃埔軍校,那么油畫系主任,絕對(duì)是校領(lǐng)導(dǎo)倚重的頂梁柱。只是龐茂琨向來低調(diào),他身后幾乎看不到世俗的光環(huán)。

自然,在校內(nèi)龐茂琨是廣受學(xué)生擁戴的,這不僅因?yàn)樗且晃幻枥L優(yōu)雅、充滿古典情懷的藝術(shù)家,而且更是一位有取舍地借鑒藝術(shù)的歷史,將對(duì)傳統(tǒng)的體驗(yàn)轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)的體驗(yàn)的藝術(shù)家。上世紀(jì)80年代初,他對(duì)古典主義繪畫相當(dāng)著迷,這種思潮也與當(dāng)時(shí)中國(guó)的傷痕文學(xué)相融合,與思想解放運(yùn)動(dòng)相呼應(yīng)。他的作品如《蘋果熟了》、《揚(yáng)》、《捻》等,傾向于古典主義的莊嚴(yán)、典雅,但略帶哲學(xué)意味。憑借精湛、細(xì)膩、唯美的油畫技法,他向人們展示了一種獨(dú)具魅力的“龐氏”風(fēng)貌。與人們習(xí)慣的古典主義與英雄主義不同,觀察生活本質(zhì)的鋒芒總是隱藏在龐茂琨筆下的日常生活場(chǎng)景之中。比如他嘗試將少數(shù)民族的生活場(chǎng)景與自己對(duì)大自然近乎宗教似的崇拜之情融于作品之中,由此激蕩觀眾對(duì)純粹的、淡泊的,甚至含有濃厚宗教情懷的生活態(tài)度的向往。

但是,他并沒有像許多畫家那樣,繼續(xù)經(jīng)營(yíng)已經(jīng)獲得的名聲與成就,也沒有以此來爭(zhēng)取更大的市場(chǎng)份額,在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)啟動(dòng)之后,中國(guó)社會(huì)很快出現(xiàn)感情與價(jià)值觀的動(dòng)蕩之時(shí),他再也不能甘之如飴地躲在畫室里琢磨技法了,大約在1991年至1994年這幾年里,他開始痛苦地與自己告別,放棄簡(jiǎn)單化、標(biāo)簽化、空泛化的理想主義,將觀察的視線收回室內(nèi),移向周遭生活,以表現(xiàn)日常生活中女性的尋常狀態(tài)為自己的靶子,并以此驗(yàn)證藝術(shù)本質(zhì)之無處不在。由此,他曾經(jīng)為之癡迷的細(xì)節(jié)、光影、完整性以及優(yōu)美逐漸被放棄,取而代之的是簡(jiǎn)練、直接、局部和一種詩(shī)化的朦朧。

是的,突破自己,背叛自己,粉碎自己,在風(fēng)起云涌的90年代初,也是一撥有自覺革命意識(shí)的畫家的集體行動(dòng),沖動(dòng)與追求成了他們的無意識(shí)。龐茂琨也在繪畫的閱讀中感到費(fèi)力,層層障礙由此而生,表達(dá)更豐富的情懷,關(guān)注民生的現(xiàn)實(shí),總覺得過去的那些作品無法承當(dāng)。他開始否定過去一系列極其美麗的繪畫作品,盡管在他的新作中仍有不可思議或自相矛盾的地方,也盡管他的市場(chǎng)從來不成問題,但他還是試圖在作品中表達(dá)新的觀念。

美術(shù)評(píng)論家俞可認(rèn)為:上個(gè)世紀(jì),中國(guó)人對(duì)傳統(tǒng)的歐洲繪畫的認(rèn)識(shí),基本上還是建立在還原真實(shí)的基礎(chǔ)上,多數(shù)人并不了解,我們看到的那些古典繪畫,真正表現(xiàn)的是隱藏在真實(shí)描繪之后的主觀臆造的抽象。

龐茂琨看清楚了這一點(diǎn),背叛成了他的唯一選擇。

與現(xiàn)代化的荒誕“邂逅”在某個(gè)街角

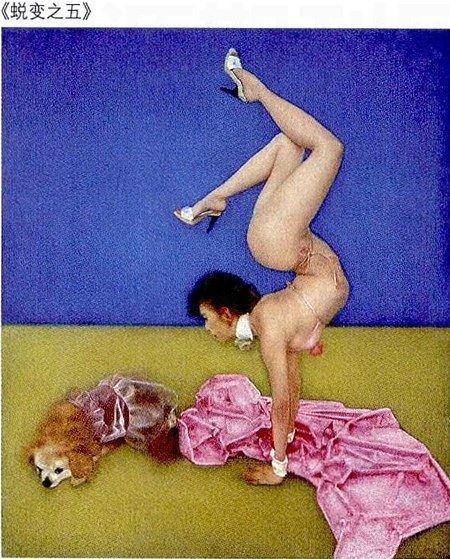

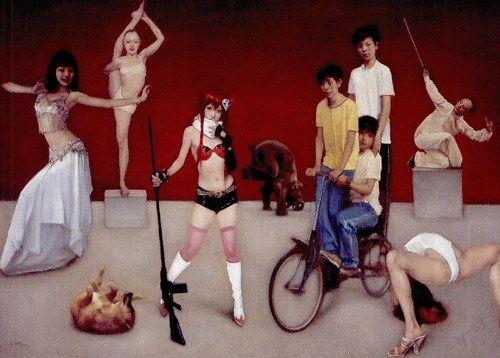

現(xiàn)在,讓我們來看看龐茂琨的新作吧。進(jìn)入新世紀(jì)后,他創(chuàng)作的“巧合系列”、“蛻變系列”、“邂逅系列”等作品清晰地表明了畫家與當(dāng)下社會(huì),與真實(shí)個(gè)體直接聯(lián)系的決心。這是一種極端的描繪方式,是需要勇氣與敏銳度的。他通過作品產(chǎn)生視覺上的不愉快,來改變?nèi)藗儗?duì)他的熟知,并使觀者面對(duì)陌生的圖像而產(chǎn)生聯(lián)想。

人物造型上,龐茂琨令人詫異地利用雜技演員、摔跤運(yùn)動(dòng)頁(yè)的表演來作為描繪對(duì)象。這些有違人體自然狀態(tài)的極端造型,也是徹頭徹尾的人對(duì)人自身的施暴或扭曲。某種意義上看,也反映出在這個(gè)無處不在的娛樂化時(shí)代,身體文化的異常本質(zhì)。如果說藝術(shù)家反叛性地同過去的唯美形式?jīng)Q裂,而采用了這截然對(duì)立的表現(xiàn)方式,來消解傳統(tǒng)圖像中的習(xí)慣元素,那么這些超乎異常的人體姿態(tài),使圖像本身暗喻出的語(yǔ)言形式,不再具有實(shí)用主義的企圖,從此也斷裂了我們對(duì)繪畫語(yǔ)言習(xí)慣性的解讀。

由此看來,龐茂琨頗為極端的造型,用人工代替了自然,暴力代替了和諧,荒誕代替了唯美來改變習(xí)以為常的古典造型認(rèn)識(shí),增強(qiáng)作品所能傳遞出的主觀意愿,與觀者互動(dòng)來體驗(yàn)這并非人道的、苦行的身體思考,促成人們的觀看方式的轉(zhuǎn)變。

誠(chéng)如藝術(shù)評(píng)論家魯虹所言:在看到龐茂琨新近創(chuàng)作的《COSPLAY》系列之前,還沒見過類似現(xiàn)象,所以也不知道畫中的小女孩、小男孩究竟在干什么。經(jīng)介紹才知道,在現(xiàn)實(shí)生活中,有一些小女孩、小男孩常常會(huì)以某個(gè)網(wǎng)絡(luò)、游戲、漫畫中的虛擬形象為藍(lán)本,然后去扮演、且堂而皇之地進(jìn)入現(xiàn)實(shí)之中。可能我們平時(shí)很多人看到這些現(xiàn)象后,會(huì)無所謂,認(rèn)為只是小孩子們?cè)讷C奇、好玩、游戲、出風(fēng)頭罷了。但更深層原因是:由于深受西方網(wǎng)絡(luò)文化、卡通文化、消費(fèi)文化的影響,這些小女孩、小男孩的價(jià)值觀也好,生活方式也好,已經(jīng)與傳統(tǒng)文化發(fā)生了根本性的斷裂,雖然他們整天都泡在糖水之中,過著衣食無憂的生活,但先前已有的物質(zhì)快感早已消失,加上他們有的人基本喪失了人生理想,進(jìn)入了無聊的狀態(tài)。所以,轉(zhuǎn)而模仿國(guó)外青少年,希望通過扮演理想偶像的方式進(jìn)入虛擬世界,以獲得一種超越的快感。這足以說明,我們的教育出大問題了,應(yīng)該采取相應(yīng)的措施才是。

“神話”產(chǎn)生并非一個(gè)“巧合”

龐茂琨新作的另一特征就是,他把對(duì)大眾文化、消費(fèi)文化的反映,作為他作品的內(nèi)容,這也是藝術(shù)家在“當(dāng)代繪畫究竟表現(xiàn)什么”這個(gè)問題上的自我挑戰(zhàn)。長(zhǎng)期以來,中國(guó)具象繪畫多在舊的意識(shí)形態(tài)、風(fēng)土人情、革命浪漫主義中徘徊,很少藝術(shù)家把當(dāng)下社會(huì)中的尖銳問題作為自己的創(chuàng)作思考的題材,這就導(dǎo)致了這類型的畫家,一直寄生在體制和對(duì)歐洲傳統(tǒng)文化想象的情景中不能自拔,從而遠(yuǎn)離中國(guó)藝術(shù)需求的本質(zhì)。

當(dāng)然,這并不等于說藝術(shù)一定要在通俗、時(shí)尚元素中才能獲得可能性,但在中國(guó)這個(gè)特殊的文化背景中,這些文化元素正好可以作為一種對(duì)立面來引發(fā)我們對(duì)主流價(jià)值觀的反思。由此看來,一個(gè)代表文化符號(hào)的消費(fèi)社會(huì)中身份各異的人們對(duì)商品的膜拜,無傷大雅地反抗現(xiàn)存的體制的怪異情緒,一群莫名其妙的寵物,正是藝術(shù)家移植現(xiàn)場(chǎng)的荒誕劇。藝術(shù)家顯然想從社會(huì)學(xué)的角度,來重建作品與觀眾之間關(guān)系,串聯(lián)起受眾對(duì)現(xiàn)成物品和場(chǎng)景中人物形象的關(guān)注。這樣的演繹既構(gòu)成了對(duì)傳統(tǒng)繪畫敘事情節(jié)的反對(duì),與此同時(shí),也衍生出我們對(duì)繪畫內(nèi)容如何反映當(dāng)下文化提供了新的文本。

比如在《邂逅系列》、《蛻變系列》及《巧合系列》中,畫面中看似沒有關(guān)聯(lián)的人、動(dòng)物、商品、舞臺(tái)與一系列無關(guān)的表演、情緒、行為、狀態(tài)等等都被置換于同一場(chǎng)景中,使它們因?yàn)橹脫Q而形成了新的景觀:其一,這種景觀不再作為孤立的事物和局部的現(xiàn)象存在,而是組成一連串具備上下文關(guān)系,或者產(chǎn)生一系列問題意義的合力。其二,由于這種景觀不再關(guān)照相鄰事物的正常邏輯,也不再是傳統(tǒng)意義上景觀自身在視覺與空間中的“和諧”,而是在一個(gè)不斷發(fā)展的,宏觀的,由各種人造事物與自然事物組成的系統(tǒng)中形成的強(qiáng)大張力。那么,置換景觀的價(jià)值就遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越了作品自身的闡釋,不僅強(qiáng)固了歷史意義與場(chǎng)所精神,而且由更深層次的思考帶來置換的價(jià)值。置換正指向觀念的重構(gòu)。

據(jù)策展人介紹,展覽標(biāo)題中的“神話”一詞,乃是對(duì)羅蘭·巴特的借用,其與人們既往對(duì)“神話”一詞的理解并不相同,而是特指在消費(fèi)社會(huì)中,被商業(yè)價(jià)值觀扭曲了的現(xiàn)象。于是,龐茂琨不僅挑戰(zhàn)了自己,也超越了自己,進(jìn)而使我們看到了一個(gè)全新的龐茂琨。也正如俞可所言:“他不但在文化命題上要對(duì)應(yīng)空間、時(shí)間的置換,還要針對(duì)上海美術(shù)館在中國(guó)社會(huì)文化的前沿位置,來做出合適的藝術(shù)表達(dá)。”

是的,上海是中國(guó)現(xiàn)代化進(jìn)程中,最具典型意義和分析價(jià)值的城市,也是蛻變最突如其來、最沒有規(guī)律可循、最具戲劇性的城市。畫面中一切不可思議的造型與組合,以及斑駁的色彩,在上海的每個(gè)角落都可以找到最“原生態(tài)”的模特。這也許是中國(guó)城市最令人著迷的地方吧,也是藝術(shù)家最值得花心血演繹神話的對(duì)象。