中國最后一個“流氓”

應 琛

“流氓罪”和“嚴打”是牛玉強的悲情史中抹不去的兩個關鍵詞。由于有關方面的推諉和不作為,他的刑期被順延至2020年2月21日,據此,牛玉強將是全中國最后一個走出監獄大門的“流氓”。

“流氓”一詞,由來已久。按學者朱大可考證,“流氓”原指喪失了土地家園與靈魂家園的人,其涵義隨時代的延宕而逐漸狹隘化,最后演變為一種倫理之惡,遭到了國家的厭棄,并作為一種罪名被納入律法之治。

很多今天看來根本不算犯罪的行為,卻在當年“從重從快”的“嚴打”政策之下獲得重判。作為著名的“口袋罪”,流氓罪及其相關案件,更像是一個幽暗年代的黑色幽默。

1997年,新刑法正式實施,流氓罪被永久刪除。但這個由時代造成的悲劇,卻并未畫上休止符。最新登場的主角叫牛玉強,他的青春曾與流氓罪打了個照面,從此青黃不接,命運多舛。按照刑期計算,牛玉強將是全中國最后一個走出監獄大門的“流氓”。

牛玉強到底犯了什么十惡不赦的罪行?是誰讓他成為了中國最后的“流氓”?在流氓罪被取消多年以后,他又是否仍要為那一段荒誕的歷史買單?從“嚴打”到保外就醫12月的北京氣溫雖已接近冰點,但只要不刮風,并不會像南方的濕冷那般令人難受。牛玉強的家就在北京八里莊一幢有著30多年房齡的6層公房內。沿著樓梯來到頂層,樓道內已經囤積了一大堆過冬用的大白菜。敲開牛家大門,一個身高不足一米六、40多歲的女人出現在門口——她就是牛玉強的妻子朱寶霞(化名)。房間內,牛玉強的老母親、妹妹和妹夫已早早地等候著記者的到來。

這是一個只有五六十平米的兩居室,房間內盡是些簡單而破舊的家具,斑駁的墻壁上,隨處可見石灰掉落的痕跡。采訪在牛玉強母親的房間內進行,如今已75歲高齡的牛母熱情地給每個前來的記者倒了一杯茶。一陣忙活之后,牛母坐在床邊,回憶起了那段充滿悲傷的往事。

1983年,我國開始第一次“嚴打”,9月,《關于嚴懲嚴重危害社會治安的犯罪分子的決定》公布,6種犯罪行為被大幅提高量刑幅度,其中,流氓罪列于首位。到處都是警察。每天都有人被押往公判大會,每天都有“犯罪團伙”被搗毀。“從重從嚴從快,絕不放過一個壞人!”廣播里那一陣陣高亢的聲音猶然在耳。

身為某國有企業模范員工的牛母一度認為這事跟她扯不上關系。但就在當年初秋的一個晚上,兩個女兒哭著站在了她的而前,原來哥哥牛玉強出事了。

根據后來送到牛家人手中的《北京市中級人民法院刑事判決書》描述,1983年5月某一天(判決書連具體日期都未標出,其疏漏程度可見一斑),牛玉強參與了流氓組織“菜刀隊”,當時團伙成員共有八人。他所涉及的罪行包括:伙同六人,對劉洪利和孫積春進行毆打,并搶走孫的一把蒙古刀;與兩名同伙持械搶劫一名男青年,搶走一頂軍帽;參與將劉紅家的窗玻璃砸碎;糾集三名同伙,威脅與毒打一名叫許林的青年。至于打架到底造成了對方什么樣的傷害,判決書上并沒有注明。

最終,團伙內帶頭的“首要分子”被判了死刑;而對牛玉強的量刑是:死緩。從此,“流氓罪”和“嚴打”成了牛玉強的悲情史中抹不去的兩個關鍵詞。

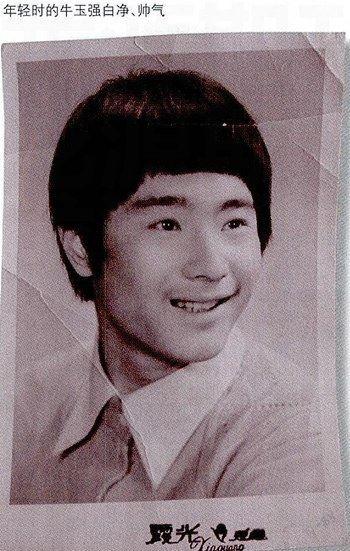

“做夢也想不到大強敢打人!”牛母含著淚水,仍然忘不了當年的驚訝。牛家人關于牛玉強的一切記憶也都與“流氓”無關:他小時沉默、靦腆,“像個大姑娘一樣,就算是在家里的親戚面前也總是沉默低著頭”。

牛玉強特別愛干凈,從來不穿臟衣服,比兩個妹妹還喜歡照鏡子。在牛母看來,毀就毀在“太大姑娘了”。牛母表示,牛玉強的性格是別人說東,他不敢說西的。那會兒,在廠區宿舍大院兒里,沒上學的孩子有十幾個,他們拉幫結派,沒考上高中的牛玉強自然“入了伙”。在那群孩子里頭,歲數最大的牛玉強卻只是個“小弟”、“跟班”。

1984年,牛玉強和其他流氓犯都被送到石河子監獄勞動改造。1990年,因在服刑期間表現良好,牛玉強先后兩次減刑,被改判為有期徒刑18年。但長年累月的超強度體力勞動,他患上了嚴重的空洞性肺結核。

同年,在監獄的審核下,他被老父親接回北京。當時,一米七十多的他體重不足90斤。回到家中的牛玉強,渾身長滿了膿包。據妹夫描述,最大的膿包有核桃那么大,都爛到了肉里,就是一個個坑。而在監獄里,牛玉強的左胳膊還落下了習慣性脫臼的毛病,有時一抬胳膊或睡覺翻身都會脫臼。

牛玉強深知家里全靠父母每月不足百元的工資以及親戚的接濟為生,他堅持沒大事不去醫院,5元一次抽血、30元一次接胳膊,他都嫌太貴。脫臼的時候,他就讓老父親使勁兒幫他往上推,疼得哇哇叫。

1991年,石河子監獄方面組成的保外就醫考察組曾來到牛玉強家中。經過評估,做出續保一年的決定。但到了第二年、第三年、第四年……牛玉強等著,考察工作組卻再也沒來過。

其間,在家休養的牛玉強病情也逐漸好轉。他很少出門,只是悶在家里寫思想匯報,然后送到派出所,送到居委會,送到街道的司法所。每逢北京發生了大案或舉辦重大活動,民警會來找他談話。就連出門幾天,牛玉強也必向民警匯報。

意外來客

1996年,有人給牛玉強介紹對象——在北京長大的河北籍姑娘朱寶霞。第一次見面,牛玉強就坦白了自己的情況,說自己還是個囚犯,屬于保外就醫。朱寶霞覺得這不重要,年輕時打架而已。加上朱寶霞覺得自己年紀也大了,已經相了近10次親,一次也沒有看上的。對白凈帥氣的牛玉強,她倒是一見鐘情,“就圖他人老實,不是那種特油的人”。

戀愛一年后,他倆結婚了。也是這一年,修訂后的刑法實施,牛玉強所犯的流氓罪被刪除。但當時小兩口并不知道這個消息。兩年后,寶貝兒子的出生給這個小家庭帶來歡樂的同時,也增加了不少負擔。

牛玉強曾琢磨著出去掙錢,但他身體弱加上沒有身份證,找工作基本無望。家里的收入全來自朱寶霞在外打零工每月的五六百元。于是,牛玉強攬下了所有家務以及照顧孩子。扛著重擔的朱寶霞從不埋怨牛玉強:“我們之間感覺特別好。他不浪漫,也不掙錢,可說不上來哪兒,就是挺好。”

牛玉強從不說臟字,也不會吵架。“他平時就愛看球,喜歡AC米蘭。他很少跟人說話,碰見街坊也會刻意低頭。就算是別人說了些難聽的話,他也總是一笑了之,理由是‘避免吵架。”好幾次朱寶霞都看不過去,責怪丈夫太窩囊。

在牛玉強的觀念里,只要在家里等到2008年刑滿了,去一趟新疆辦手續拿個釋放證明,回來就是普通人了。

一家人的日子就這樣過得拮據而平淡,偶有甜蜜。朱寶霞曾一度認為,結婚當晚牛玉強貼著耳朵對自己說的“媳婦兒,我們要安安穩穩地過日子”是可以兌現一輩子的承諾。

2004年4月的一天,兩名“意外來客”打破了這平靜的日子。他們自稱是新疆來的獄警,看到牛玉強在家一句話沒說轉身就走了。當天家里只有牛玉強一個人,他以為就是例行考察而已。過了兩天,這兩人又來到家里,說要將牛玉強帶回去。

牛玉強和朱寶霞頓時傻眼了。朱寶霞一個勁兒追問原因。獄警回答,牛玉強保外就醫逾期未歸并在逃,已經被網上通緝。之前監獄多次向北京警方發函,要求牛玉強返回,都沒有效果。

“網上通緝?他一直好好呆在家里,定期匯報呀!”朱寶霞立刻去找派出所找來民警。在民警的證明下,獄警的態度有所緩和并表示,離2008年4月刑滿還有4年,再加上減刑,應該過兩三年就出來了。監獄警察回了住宿地,說第二天來帶人。

“親戚朋友們趕來,有人勸牛玉強跑掉。但他不但不跑,一個人已經開始默默地收拾東西了。你說他這人老實不老實?!”朱寶霞說。

當晚,牛家人圍坐在一起吃了最后一頓團圓飯。在房間內,牛玉強對妻子長跪不起,沒能照顧家里使他愧疚萬分,兩人抱在一起哭了好久。

2004年4月30日,牛玉強被戴上手銬押回新疆。5歲的兒子在一旁仍跟往常一樣玩耍,年幼的他還不知道將和父親久別。

從牛玉強離家那時起,朱寶霞將房間墻上的AC米蘭海報撕下,換上了兒子的照片。她經常為兒子拍照片,說這樣牛玉強就能看到孩子如何長大了。老照片中,最大的一張是牛玉強夫婦的新婚照。沒有婚紗,沒有鉆戒,他們只是“破天荒”地在廠里的飯館擺了兩桌喜酒。照片上,朱寶霞穿著煙兒色帶花毛衣,牛玉強則新買了一身藏藍色西裝。兩個人笑得很甜。

朱寶霞看著照片,掐指算著日子。可僅幾個月,又等來一個晴天霹靂。同樣是丈夫在石河子監獄的一個女人說,牛玉強好像被順延了刑期。朱寶霞寫信去問,牛玉強才說:“是的,12年,我怕你接受不了就沒說。”

監獄疏忽還是警方不作為?

監獄12年來都沒個信,怎么說帶走就要帶走了?這些年來,牛玉強一直呆在家,每個月上派出所報到,怎么就成了逃犯?監獄怎么說刑期順延就順延了?

帶著這些疑問,朱寶霞辭去了工作,一門心思為牛玉強的事奔波。她輾轉于派出所、居委會、街道司法所給牛玉強開書面證明,證明他保外就醫14年間一直住在家里,服從管理、表現良好。隨后,她又拿著這些材料,騎著自行車找司法部、司法局、高檢、高法,領號、填表、排隊一遍遍重復。

“司法部說,你憑口就說順延了,總有個證明吧。可監獄沒給我們證明呀。”牛玉強去監獄要刑期順延證明,監獄不給也不同意復印。最后,牛玉強只能手抄一份《扣除保外就醫、請假探親逾期罪犯執行通知書》,自己畫個章,給朱寶霞寄了過去。

盡管得到最多的回答是:“這不屬于我們管。”朱寶霞也漸漸有了進展,找齊了監獄提到的法律條文。“司法部終于給監獄打電話,讓他們給我作一個回復。”

收到石河子監獄回復已經是2005年9月的事了。可對方回復的結論是:順延刑期是正確的。這點也得到了監獄上級單位監獄管理局的認同。此后,朱寶霞再去找那些部門已經不接待她了。

朱寶霞是在向監獄申訴的過程中,才得知保外就醫最多只有一年期限的規定。她拿出當年《罪犯保外就醫證明書》,指給記者看:“上面只印著‘暫予保外就醫,沒印期限。我們又不是學法律的,他們不說,我們怎么知道?”

12月8日,記者就此事致電新疆石河子監獄管教科。一名男性工作人員告知記者:“我們不接受任何電話采訪。”

在早前《法制晚報》的報道中,曾公布一張石河子監獄于1998年11月25日簽發的《提請對保外就醫罪犯執行監督考察通知書》的存根,上面有牛玉強的名字,這就意味著直至1998年,監獄都承認牛玉強保外就醫的合法性。

記者試圖求證此事,對方的語氣明顯有些激動:“這個通知是一式三份,監獄、北京警方、牛玉強都應該有一份。在注聯上,我們寫得很清楚,希望北京警方能協助我們在某個時間范圍內將牛玉強逮捕,如果仍需保外就醫也要及時通知牛玉強辦理相關手續。只公布存根是不負責任的做法。”

“另外,我們每年也都給北京警方發協查函,希望對方配合我們對牛玉強的工作,是他們不作為。現在公布個存根,就變成我們監獄不對了。”說到此處,對方停頓了一下,繼而謹慎地表示,“就解釋到這里。要采訪的話,去司法部監獄管理局開個證明,親自來一趟。對于這個事情,我們的材料多了。”

在一份石河子監獄每年給北京警方的發函記錄中,記者看到監獄確實從1998年起,幾乎每年都給北京某公安分局發協查函。為此,記者又致電牛玉強所屬派出所以及該公安分局外宣,對方讓記者聯系他們市局新聞辦。但截至發稿前,得到的答復是:暫時不便接受采訪。

在另一份文件中,1995年,司法部監獄管理局曾對一起因獄警失職而引發的超期保外就醫案件作過批復:超期期間應計入執行刑期。這讓朱寶霞有了一絲期待:“明明不是牛玉強一個人的責任,為什么結果卻要他一個人來承擔?”

阿奎那有句名言:法律之所以為人所信仰,不僅在于它的苛嚴與威儀,更在于它的慈悲心。法律的慈悲心,這回是否也應在牛玉強身上閃耀一回?在一個早已沒有流氓罪的國家,卻還有人因此而服重刑,無論如何,都令“罪刑法定”原則產生搖擺。同樣的,事隔十多年后,將一個并無再違法亂紀行為且改造良好的罪犯延期服刑,既是浪費監管資源,也無益于對罪犯的改造。

朱寶霞說,最近半年來,牛玉強寄回家的信越來越少,也越來越短。她猜肯定是因為“大強太累了”。坐在沙發上,朱寶霞捧著一沓子丈夫的來信念給記者聽,眼淚終于像開了閘般流了下來:“我不求別的,只求法律給我們一個公正的處理方式,大強能早點回家。”