期待講述劉大年學術人生背后的故事

○趙慶云

在學界近年繪制的現代中國的學術地圖中,王國維、陳寅恪、陳垣、傅斯年等及其所代表的史料考訂派無疑居于顯著位置;與此相對應,曾經主宰當代中國史壇數十年的馬克思主義史學則受到冷落,甚而有被邊緣化之虞。檢視史學史著述,對于唯物史觀派史學作全面的宏觀綜論誠然并不鮮見,而以史家為中心的典型個案研究則顯得相對薄弱。

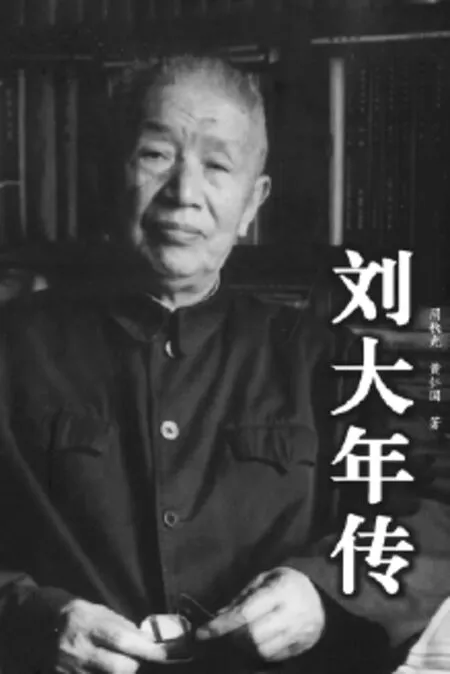

《劉大年傳》,周秋光、黃仁國著,岳麓書社2009年12月版,60.00元

在趙儷生看來,劉大年是新中國后史學界的“無冕之王”(《籬槿堂自敘》,上海古籍出版社1999年版,P 131);據港臺學人的觀感,劉大年則“頗似中共史學界的發言人”(章群:《中共早期的歷史研究工作》,學海出版社 2000年版,P 31)。可見其在史學界舉足輕重的地位。在劉大年辭世十載后的2009年,由湘籍學者周秋光、黃仁國撰寫的《劉大年傳》(以下簡稱《劉傳》)終于面世。此書以近70萬字的厚重篇幅、相當豐富的一手資料,追蹤、剖析劉大年的生平與學術,是馬克思主義史學個案研究引人注目的新成果。由于劉大年對新中國后的史學界影響甚巨,牽連至廣,因此,該書不止于個人傳記的意義,亦為馬克思主義史學發展史提供了有價值的資料。

筆者因研究當代史學史,對《劉傳》的撰寫早有關注,并與作者之一的黃仁國君有過討論交流。《劉大年傳》從醞釀到撰成付梓,歷時近15年,著者可謂鍥而不舍,頗費心力。與已有的馬克思主義史家傳記相比,此書最大特色在于資料翔實。

劉大年有極強的史料意識。他精心保存跨越半個多世紀的近千件信函手跡,公開出版的《劉大年來往書信選》收錄其中487封,為當代中國學術史留存了彌足珍貴的史料,也為研究劉大年的學術人生提供了可靠依據。他還有大量的讀書札記和批注,出訪日記,資料卡片,東京大學的自我介紹記錄等,為傳記寫作提供了相當的便利。公開出版的文本資料,誠然是研究傳主生平、學術的主要基礎,但僅此顯然不夠。人物的學術活動、發表論著的相關背景,以及隱含于其言行背后的種種考量,僅通過已出版的文本往往難于把握,這些私密性文獻對于解讀傳主的心路歷程無疑至為關鍵。《劉傳》的寫作得到傳主親屬的支持,獲取了數量頗豐的一手資料,揭示了以往不為人知的一些面相。同時,傳記作者特別重視訪談口述史料,先后五次采訪傳主本人并由傳主根據采訪提綱作錄音回憶,還多次采訪傳主的親朋故舊,由此獲得自述與他述兩方面的材料。豐富的口述史料,與文本資料的相互補充,相互印證,大大增進了對劉大年和他生活的那個時代的感性認識。

《劉傳》不僅僅是劉大年個人學術人生的敘述,也是20世紀下半葉中國史學界風云的縮影。作者在寫劉大年這個“點”的同時,將人物交往、機構組織、學術活動、學林往事等“面”上的情況順帶呈現出來——中國科學院的早期建制,以學部、學術秘書處為中心的科研體制的建立,十二年全國科學發展遠景規劃的制定,中國史學會的恢復、抗戰史學會的創辦等重要事件都在書中得到詳細的敘述。

值得作傳之人,大多皆有過人之處,傳記作者往往有意無意地以仰視角度來觀察傳主,以其是非為是非,甚而文過飾非,失卻自己應有的裁斷。此類傳記的學術價值自然大打折扣,等而下之者淪為“歌德”式的宣傳品,難稱學術研究。

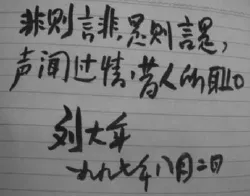

誠如劉大年本人所言“非則言非,是則言是,聲聞過情,昔人所恥”,傳記最忌諛世媚時,隨意褒貶。這本傳記的寫作始于傳主在世之時,而且得到傳主本人的同意和支持。此種情形的傳記撰寫,優勢在于資料搜集相對較易,研究者對傳主及其時代背景不致隔膜,能設身處地以獲得“同情之了解”。但由此而來的問題在于,因缺乏時間的沉淀,研究者往往難以避免主觀情感的糾纏與影響,從而影響論述的深度。《劉傳》以當代人寫當代史,以“多述少論、寓論于史”為宗旨,爬梳考核相關史料,以平實的敘述,較為清晰準確地勾勒出傳主人生經歷的基本脈絡線索;對一些關鍵問題則著力加以詳盡分析,體現了史筆的樸質、冷靜。

無須諱言,在階級斗爭主導的年代,劉大年自不能超脫于左傾思潮影響,曾錯誤地批判過其他學人,其著述亦帶有鮮明的時代烙印。《劉傳》對此并不回避或曲加辯護。例如,劉大年1952年撰文介入古代史分期問題討論,他以毛澤東的論述為依據,主張“西周封建說”,挑戰郭沫若的觀點。其文從概念出發,并無堅實的史料依據,有“以論帶史”之嫌,當時受到一些學者的批評。傳記在詳敘論爭始末后,大段引用楊向奎的尖銳批評,并指出劉大年自己對“西周封建說”并無把握,后來也未堅持到底。又如劉大年1957年撰文批判榮孟源、1958年批尚鉞、1966年撰文批判吳晗,在傳記中均有詳盡敘述,并指出:批吳晗可以說是迫于山雨欲來的政治形勢不得不違心緊跟,但批榮孟源、尚鉞之文,則體現出濃郁的教條主義色彩。這些可能使傳主形象減色的內容,在有些人那里可能會被一筆帶過,《劉傳》則是不惜筆墨,聯系社會政治背景與學術環境加以客觀而細致的敘述與分析。

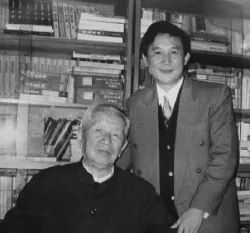

1998年周秋光與劉大年先生合影

劉大年在木樨地家中為傳記寫作題詞

《劉傳》可進一步開掘的空間尚多,筆者僅就若干顯著之處略陳管見。

其一,此書雖然資料可稱豐富,但離竭澤而漁仍有相當距離。如中科院初創、學習蘇聯的科研體制兩章主要利用《中國科學院史事匯編》,以及中科院院史文物資料征集委員會編《院史資料與研究》各期所載相關當事人的訪談與回憶,而并未去中科院檔案館查閱檔案資料,因而論述基本上照錄當事人的觀點,流于泛泛之論。實則就中科院科研體制而論,尚有不少問題值得探討——中科院的整體建制,與舊中央研究院關系如何;1956年學習蘇聯科研體制,得其形而遺其神,原因何在;在蘇聯顧問的建議下、在自然科學家的呼吁與期待中,院士制仍然難產,其利弊得失如何看待。如查閱了檔案,這些問題當有更符合客觀實際的論述。又如組建近代史所一節,資料亦相當單薄。近代史所存檔案資料、前輩學人李瑚以其日記為基礎所撰《本所十年大事簡記》、金毓黻所著《靜晤室日記》,記載早期近代史所情況頗詳細,惜乎作者均未加利用,因而對近代史所創建及早期發展的來龍去脈語焉不詳。

其二,對劉大年學術思想的闡述,雖然著者力圖聯系學術背景與時代背景,避免單就已出版的著作立論,但仍顯單薄。劉大年的寫作卡片、讀書筆記、批注,大多保存完整,若能充分利用這些資料,著述背后的故事是不難講出來的。《劉傳》在論及劉大年晚年近代經學時較多使用其手稿,其他一些著作則往往止于羅列其學術觀點,缺乏深層次的分析。

《美國侵華史》是劉大年史學研究的起點,在其學術生涯中有非同尋常的意義。傳記對此不惜筆墨,敘述其寫作過程,介紹其主要內容。但對于此書的反響,尤其是諸多書評一筆帶過。實際上,《美國侵華史》的修改與當時學界的批評有密切關聯,其背后更有鮮為人知的故事。時任人民出版社副社長的曾彥修對劉著《美國侵華史》提出尖銳批評,劉大年亦撰文回應。兩文轉當時中宣部長陸定一,并請范文瀾、田家英仲裁,范、田均主張息事寧人,批評與反批評的文章均不發表。但劉大年深受觸動,進而著手對《美國侵華史》加以修改,且擬定了修改要點:“《美國侵華史》修改幾點:一、不只是美國侵略,加上其他國的侵略;二、美國不只有侵略,中美人民有友誼;三、美國的侵略是漸進的,不是處處是主要的,最初甚至是溫和的。”在劉大年所存寫作卡片中,有一張錄有“一八六七年十月十七日,總批奏:美使蒲安臣處事和平,能知中外大體。充中國使臣,出使西洋,試辦一年。說明此時美國侵華尚非露骨,如英法等。這是和他的國內資本主義發展有關的。寫入侵華史內。其他同樣事件亦應敘述,以改變片面的敘述。改的關鍵之一,至要。對李(鴻章)、張之洞不要苛責或簡單稱為走狗,要用毛主席所講的精神看歷史人物,有缺點有優點”。而筆者另外搜得劉大年修改1954年版《美國侵華史》的手稿,很多段落重新寫過,增添了不少材料,論述更為平允全面。雖然由于1957年的反右運動及其后接連不斷的政治運動,《美國侵華史》的修訂終于擱置而未竟其功,但由此亦可管窺其學術追求。

1957年10月11日,劉大年在《人民日報》發表《駁一個荒謬的建議》,對榮孟源加以批判,“文革”后劉大年為此公開道歉。《劉傳》對此僅作人所共知的泛泛敘述。然此事實有隱情需加厘清。榮孟源《建議編撰辛亥革命以來的歷史資料》一文與金毓黻有關。金究心于民國史料整理,但在當時的政治氛圍中,其倡議應者寥寥,至1956年始遇到榮孟源這位“氣誼相孚”的知音。榮孟源聯系馬列學院馬鴻謨等人,再度計劃編纂《辛亥革命以來史料長編》。榮孟源那篇受到批判的文章,主要目的在于贏得學界對此項工作的重視。榮文提及:“我知道有人整理過辛亥革命以后的資料,因為這種工作不被重視,于是把工作中輟,把已經收集的材料束之高閣,使自己成為無所事事的所謂‘潛力’。”顯而易見,這是在為金毓黻鳴不平,而榮文所提建議內容大體本于金毓黻的設想。事實上金毓黻隨后亦在所內討論會上被攻擊為“學術思想上屬于右派”,只因當時政治上對他這樣的舊派學人相對寬容并未受到沖擊。竊以為,榮孟源此文無意識下觸犯了不小的政治忌諱,辛亥革命以后的歷史在當時被納入中共黨史的軌道,榮文雖然僅提出搜集史料,但是這一時段國、共政權何為正統則頗棘手。榮氏將革命根據地、解放區同張作霖、閻錫山并列“各撰為錄”,自然予攻擊者以口實。而劉大年的批判文章也有其背景,他實際上是代范文瀾立言。筆者獲得范文瀾手稿,摘錄于下:“目前辛亥革命以來的歷史多是論文——夾敘夾議的論文。我看,是指何干之、胡華等同志所寫的現代史。榮認為這是用論文體裁寫的。何、胡等著述,固然不能令人完全滿意,但至少是企圖用馬克思主義的立場觀點來寫的……”。對照劉文論點不難推測,范、劉二人就榮孟源之文有過討論。

其三,對劉大年與其他學人之異,缺乏細致的辨析。史學研究重心不在求同,而在見異。“見異”方可突出傳主之特色,凸顯其價值。比如在對于中國近代史的總體理論框架和基本觀點上,劉大年與胡繩頗多相同,但也存在差異。劉大年基本認同胡繩的“三次革命高潮論”,但在其主持編纂的《中國史稿》第四冊、《中國近代史稿》中,他融入了自己的探索與思考。《中國史稿》第四冊對于統治層的活動如洋務運動、清末新政、預備立憲等均給予了一定的位置,對于兩次鴉片戰爭、中日戰爭、中法戰爭這些由清政府主導的涉外民族戰爭不惜筆墨。其中雖然蘊含著“三次革命高潮”的基本精神,卻體現出突破“革命史”框架的意圖。劉大年對胡繩著《從鴉片戰爭到五四運動》的讀書批注也頗耐人尋味,對于胡著論述中法戰爭的一節,劉大年批道:“如此看來,似乎清政府主要只有投降的一面,而且投降得順利沒有什么阻礙。這不能說明為什么徐、唐、岑(按:即徐延旭、唐炯、岑毓英)等出關布防,而且戰爭還是打起來了。事實上存在兩種勢力的斗爭,有民族矛盾。”對于胡著關于慈禧反對維新的原因分析,劉大年認為將之完全歸結為光緒與慈禧的權力斗爭“未免縮小了這場斗爭的‘救亡圖存’的社會意義”,“權力斗爭是亡國危機使之激化”。就基本觀點之分歧而論,劉大年認為胡著弱化了中外民族矛盾而突出了階級矛盾,對封建統治者與列強的矛盾淡化處理是其偏失,在階級分析中對封建統治者內部的矛盾分析亦顯不夠。劉大年晚年的“兩個基本問題論”,同胡繩亦有微妙差異,他沒有如胡繩那樣強調近代中國不同階級對于近代化追求的本質區別,在劉大年晚年的論述中,洋務派的近代化舉措、民族資本主義的發生發展,在促使“新的社會力量”產生這一意義上,都應肯定其價值。所以,19世紀六七十年代洋務運動中中國近代工業的出現,被納入了“曲折而微弱的上升線”。

此外,劉大年以歷史學者身兼諸多政治職務,亦官亦學是其主要特征。在革命年代,戰士與學者的雙重角色尚可以綰合,和平年代其內心則難免矛盾沖突。傳記對其內心矛盾之處基本取回避態度。史學理論研究是劉大年“文革”后的著述中相當重要的一部分,也是爭議較大的一部分,其核心在于對階級斗爭動力觀的堅持。有學者據此認為劉大年僵化保守、將其史學觀念視為毛澤東的“革命意識形態”型塑的產物,《劉傳》可能感覺理論問題難于把握,因而回避此類評論,對其史學理論淡化處理。實際上,抓住那些“人棄我守”的觀念,更有助于分析評判人物的思想,也更能展現人物的個性。

總而言之,《劉傳》的敘述部分比較成功,而對于人物的言之真意、言外之意則發掘得不夠。以實證虛,發掘隱藏在史料背后的故事,永遠是史家追求的一個較高的境界,愿以此與作者共勉。