山西地區褐土膠質芽孢桿菌生物學特性研究

張曉波,趙 艷,樊俊華

(1.海南大學農學院,海南儋州 571737;2.山西農業大學資源環境學院,山西太谷 030801)

膠質芽孢桿菌(Bacillus mucilaginosus)俗稱鉀細菌,國內一些學者也稱為硅酸鹽細菌[1]。長期以來對于這個種的特性一直有著不同的意見,其分類地位、名稱直到1998年才得到國際上承認[2]。膠質芽孢桿菌是目前應用于生物鉀肥中的一種重要功能菌,能分解硅酸鹽和鋁酸鹽組成的含鉀礦物,也能活化硅、磷等多種營養元素供作物吸收利用,同時具有固氮功能[3]。

近年來我國大部分地區土壤由于長期偏施氮、磷肥,少施或不施鉀肥,使得土壤中鉀素被作物大量帶走而得不到補充,從而抑制其他元素的吸收影響了作物的生長和高產[4,5]。因此,在鉀肥生產污染嚴重,成本高,供不應求的情況下,研究開發以成本低,又不污染環境的膠質芽孢桿菌為有效活菌的生物鉀肥尤為重要[6]。試驗對山西地區褐土中篩選到的膠質芽孢桿菌進行了形態特征和生理生化特性研究,為生物鉀肥的研制及應用提供基礎。

1 材料和方法

1.1 供試土樣及菌株

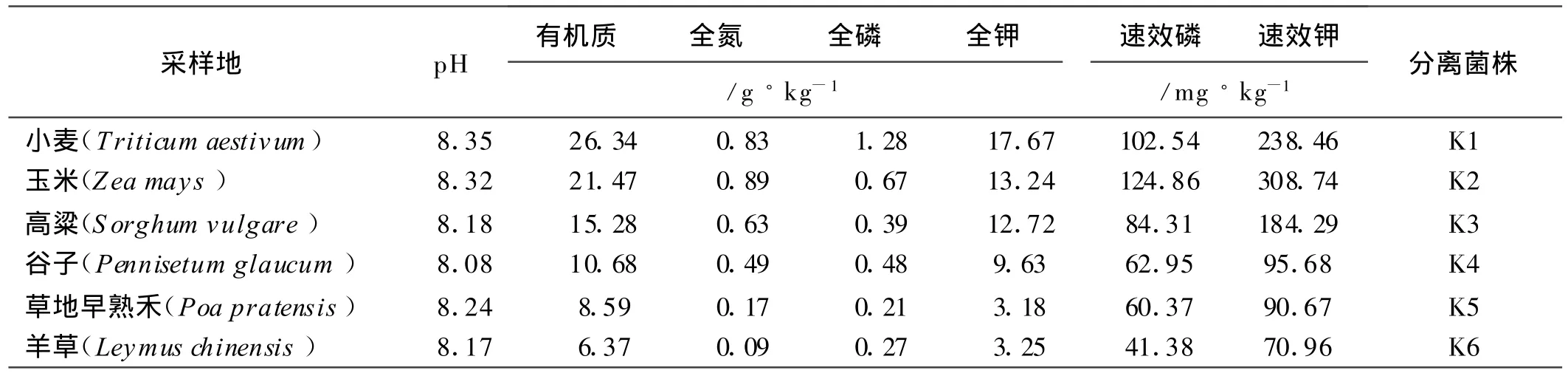

分離膠質芽孢桿菌的土樣分別采自山西地區有代表性的褐土(表1)。

膠質芽孢桿菌參照菌株標記為K0,由遼寧省菌種保藏中心提供;從采集土樣中分離、篩選的6株膠質芽孢桿菌菌株,標記為 K1 、K2、K3 、K4、K5、K6。

1.2 培養基

硅酸鹽細菌培養基參照文獻進行[7],蔗糖5.0 g,CaCO30.1 g,Na2HPO42.0 g,FeCl30.005 g,MgSO4?7H2O 0.5 g,土壤礦物1.0 g,Agar 20 g,蒸餾水1 000 mL,pH 7.0。

土壤礦物為去除有機殘體的土壤,取校園土3 g,加入20%HCl 30 mL,煮沸30 min,過濾,用蒸溜水淋洗至無氯離子反應。

1.3 方法

1.3.1 根際土樣的采集 在每個標準樣地內按S形隨機選擇5個植株,采集根際土樣時先去除表層的落葉以及枯草,然后將植株整個帶根系小心挖出,輕輕抖落根系上的大塊土壤,用刮刀刮下黏附于根系表面約2 mm土壤,帶回實驗室。

表1 褐土性土壤理化性質Table 1 Basic physical and chemical properties of cinnamon soil

1.3.2 分離與純化 采用硅酸鹽細菌培養基分離。制備土壤懸液10-2,10-3和10-43個稀釋度,設3個重復,涂沫平板法,30°C恒溫培養箱中培養5 d。挑選符合文獻[8]膠質芽孢桿菌菌落特征的典型菌落,在固體平板上劃線培養7 d,再挑取單個菌落如此重復劃線2~3次,同時鏡檢其純度,直至獲得純培養。

1.3.3 菌株生物學特性測定 (1)將供試菌株接種在硅酸鹽細菌液體培養基中,置于28℃恒溫培養6 h,觀察是否形成菌膜、菌環、沉淀或渾濁等特征;用接種環接菌在平板培養基上劃線,28℃恒溫培養5~6 d,觀察并描述其菌落大小、形狀、顏色、是否透明、是否粘稠等;(2)用24 h菌齡的純培養物制片革蘭氏染色后鏡檢觀察其染色結果;用淀粉銨鹽培養基[9]培養3 d后,用芽孢染色法[10]觀察其著生位置、形狀等;用斜面培養3 d、7 d的培養物,用負染色法[10]染色觀察其莢膜大小及莢膜內菌體變化情況;取連續傳代培養兩次的菌種接種到新鮮配制的瓊脂斜面上(有冷凝水),30℃培養24 h,用硝酸銀染色后觀察;簡單染色后在數碼顯微鏡下測菌體長、寬;(3)在硅酸鹽細菌培養基中不加CaCO3,倒平板前用滅菌的HC1或NaOH調節制備幾個濃度梯度pH的平板,以pH 7.0為對照,接種后置28~30℃培養,觀察記錄其生長狀況;同時,配制含不同NaCl濃度(1%、2%、3%、4%)的硅酸鹽細菌培養基,滅菌后倒平板,接種供試菌株培養,以常規的硅酸鹽細菌培養基為對照,觀察記錄其生長狀況及測定耐鹽性;再將供試菌株接種于硅酸鹽細菌培養基平板上,分別置于10、25、30、40、60 ℃下培養,觀察其生長狀況和適宜溫度;然后將供試菌株活化后(培養18~24 h),接種于硅酸鹽細菌培養基斜面上,置于28~30℃培養,7 d后,在豐滿的菌苔上滴加l mL 3%H2O2,進行過氧化氫酶檢測,5 mm內出現氣泡為陽性反應,記錄為“+”,否則為“-”;其他生化性狀唯一碳源利用、唯一氮源利用、甲基乙酰甲醇試驗(VP試驗)、淀粉水解、明膠水解、脲酶、酪素水解、產吲跺試驗、硝酸鹽還原試驗、苯丙氨酸脫氨等均按常用方法[11]進行。

2 結果與分析

2.1 生物學特征

2.1.1 培養性狀 膠質芽孢桿菌在無氮的硅酸鹽細菌培養基上形成直徑7~13 mm的無色透明隆起菌落,像半粒玻璃珠平貼于平板上(圖1);菌落光滑,濕潤有光澤,邊緣整齊,粘稠,富有彈性,挑起時能拉成很長的絲;在液體培養條件下,分離的膠質芽孢桿菌能在培養液底部形成透明的霧狀沉淀,沉淀膠結成團,不易搖散,培養液不渾濁。

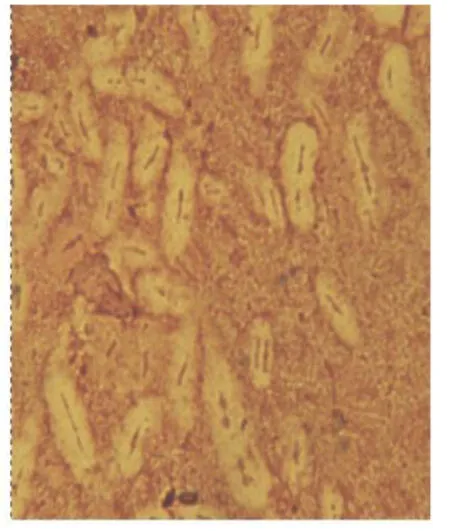

2.1.2 形態特征及染色反應 分離所得到的膠質芽孢桿菌革蘭氏染色均為陰性,菌體呈桿狀,兩端鈍圓,菌體大小為(1.14~1.27)×(4.1~7.0)μ m,無鞭毛,在淀粉銨鹽培養基上易形成芽孢,芽孢位于孢囊中部,孢囊不膨大。在阿須貝無氮培養基中包圍有橢圓形肥大莢膜,這與文獻[10]描述的特征一致。莢膜約比菌體大10~20倍,有的2個或多個菌體共用一個莢膜(即菌膠團)(圖2),而到了培養后期(第10 d),許多菌體已經消融僅剩下莢膜。

2.1.2 生理生化特征 供試菌株均能在葡萄糖、木糖、甘露醇為碳源的培養基上生長;所有的菌株都能利用硝酸鹽和銨鹽作為其唯一的氮源;此外還具有硝酸鹽還原、淀粉水解等特征,過氧化氫酶、溶菌酶試驗均為陽性反應,不水解酪素、酪氨酸,不產生吲哚,苯丙氨基酸脫氨、VP反應、卵磷脂酶均為陰性,這與李楊[13]、何琳燕[14]、賀積強[15]等的研究結果一致(表2)。

圖1 膠質芽孢桿菌菌落Fig.1 Pictures of Bacillusmucilaginosus colony

圖2 膠質芽孢桿菌莢膜(1000×)Fig.2 Picture of Bacillus mucilaginosus capsule(1000×)

表2 供試膠質芽孢桿菌的生理生化特征Table 2 Physiological and biochemical characteristics of Bacillus mucilaginosus

供試膠質芽孢桿菌在NaCl濃度為1%~2%的硅酸鹽培養基上能夠生長。菌株K5在3%NaCl濃度下仍能生長;耐堿能力較強的菌株有K3、K6、K0,這些菌株可以在pH 9.0時生長。結果分析,膠質芽孢桿菌在pH 5.0~9.0可以生長,最適pH 8.0;供試膠質芽孢桿菌在溫度25~30℃都可以生長,菌株K2、K6在較低溫度10℃能生長,但生長緩慢。

3 討論

微生物肥料的開發與應用目前尚有許多缺點,但在綠色產品生產,啟動土壤磷、鉀庫資源、減少化肥的投入及環保等諸多方面具有深遠的意義,選育優良菌株是該領域持續發展的科研目標。

陳廷偉、陳華癸等[12]發現,硅酸鹽細菌在我國分布很廣,各地土壤中經常發現,且分離菌株的形態差異不大。賀積強等[15]對40株來自紫色土的硅酸鹽細菌進行了包括形態、生理生化特征等52個表型性狀的測試,認為硅酸鹽細菌在表型特征上存在多樣性,主要是膠凍樣芽孢桿菌,其余菌株可能是新種。試驗在山西褐土6個不同生境土壤樣品中分離純化得到6株膠質芽孢桿菌,在無氮硅酸鹽細菌培養基上生長的菌落、菌體與對照菌株一致,同時也與何琳燕等[16]描述一致,表現出特有的生理生化性質,說明膠質芽孢桿菌在各類農田土壤中廣泛存在,具有一定的生物多樣性。

從山西褐土地區典型植物根際篩選得到的6株膠質芽孢桿菌可為下一步生物鉀肥的研制及應用提供材料,對挖掘褐土土壤的潛在肥力,發展褐土地可持續農業具有一定的理論與實際意義[17]。

[1]Liu W X,Xu X S,Wu X H,et al.Decomposition of silicate minerals by Bacillus mucilaginosus in liquid culture[J].Environmental Geochemistry and Health,2006,28(2):120-130.

[2]Wood T M.Validation of Publication of New Names and New Combinations Previously Effectively Published Outside the IJSB[J].International Journal of Systematic Bacteriology,1998,48:631-632.

[3]葛誠.微生物肥料生產應用基礎[M].北京:中國農業出版社,2000:81-84.

[4]李楠,宋建國,劉偉,等.草原施肥對羊草產量和質量的影響[J].草原與草坪,2001,94(3):38-41.

[5]斯確多吉.冷地型混播草坪在不同基肥處理下的坪用性狀比較[J].草原與草坪,2001,94(3):46-48.

[6]鐘冬梅,馬光庭.硅酸鹽細菌在農業中應用的研究動態[J].廣西農學報,2006,23(3):32-35.

[7]李明.硅酸鹽細菌的分離、鑒定及其在生物學教學中的意義[J].生物學通報,2002,37(1):13-15.

[8]惠明,王慧,田青,等.一株脫硅膠質芽孢桿菌的分離與初步鑒定[J].河南科技學院學報(自然科學版),2007,35(3):15-18.

[9]胡開輝.微生物學實驗[M].北京:中國林業出版社,2004:216.

[10]李順鵬.微生物學實驗指導[M].北京:中國農業出版社,2003:33-38.

[11]東秀珠,禁妙英,等.常見細菌系統鑒定手冊[M].北京:科學出版社,2001.

[12]陳廷偉.膠質芽胞桿菌分類名稱及特性研究[J].土壤肥料,2002(4):5-10.

[13]李楊,李登煜,黃明勇,等.從鹽堿土中分離的幾株硅酸鹽細菌的生物學特性初步研究[J].土壤通報,2006,37(1):206-208.

[14]何琳燕,殷永嫻,黃為一.一株硅酸鹽細菌的鑒定及其系統發育學分析[J].微生物學報,2003,43(2):162-168.

[15]賀積強,李登煜,張小平,等.紫色土硅酸鹽細菌的表型特征及溶磷解鉀能力[J].應用與環境生物學報,2003,9(1):71-77.

[16]何琳燕,盛下放,陸光祥.不同土壤中硅酸鹽細菌生理生化特征及其解鉀活性的研究[J].土壤,2004,36(4):434-437.

[17]姚拓.促進植物生長菌的研究進展[J].草原與草坪,2002,99(4):3-5.