頭穴電刺激聯合體針治療急性期重度Bell麻痹的臨床研究※

白 鵬 李冬梅 王 影 王 軍 趙吉平

1.北京中醫藥大學附屬東直門醫院,100700 2.北京中醫藥大學附屬護國寺中醫院3.中國中醫科學院眼科醫院

Bell面癱是臨床上較為常見的疾病之一。臨床觀察與科學研究認為,面癱的最佳治療時機為急性期,急性期的治療是提高療效、降低后遺癥發病率的關鍵,故尋找面癱急性期最佳治療方法有較大的臨床意義。本課題對頭穴電刺激聯合體針治療急性期重度Bell麻痹的療效及安全性進行了綜合評價,報道如下。

一般資料

受試對象來源于2006年4月~2009年12月我院針灸科及神經內科經診斷為重度Bell麻痹患者70例。治療組 35例,男 19例,女 16例;年齡平均 37.06±13.05歲。對照組 35例,男 21例,女 14例;年齡平均38.34±13.75歲。

納入標準:西醫診斷標準:《2000個國內外最新實用內科診斷標準》[1]之“面神經麻痹”擬定。病例納入標準:符合西醫診斷標準;House-Brackmann面神經分級標準中、重度面部癥狀表現者(Ⅳ~Ⅵ級);病程在3天以內;年齡在16~65歲;已簽署知情同意書者。

治療方法

治療組:體針取穴:患側陽白、四白、攢竹、絲竹空、顴髎 、下關 、迎香 、地倉 、頰車 、夾承漿 、翳風 、風池;雙側合谷、太沖。頭針取穴:雙側頂顳前斜線下2/5、雙側顳前線,針刺得氣后加用電針。療程:隔日1次,每周治療3次,4周為1個療程。

對照組:體針取穴同治療組,不加用頭針。療程同治療組。

治療結果

療效評定標準:參照House Brackmann(H-B)面神經功能評價分級系統確定[2]。痊愈:面部癥狀和體征消失,House-Brackmann量表測試Ⅰ級;顯效:面部癥狀和體征大部分消失,House-Brackmann量表測試Ⅱ級;好轉:面部癥狀和體征有所改善,House-Brackmann量表測試Ⅲ級;無效:面部癥狀和體征無明顯改善或呈進行性加重,House-Brackmann量表測試Ⅳ級及Ⅳ級以下。House-Brackmann量表量化測量方法:功能評分:(患側口角最大移動距離+眼眉最大上抬距離)/(健側口角最大移動距離+眼眉最大上抬距離)×100%。

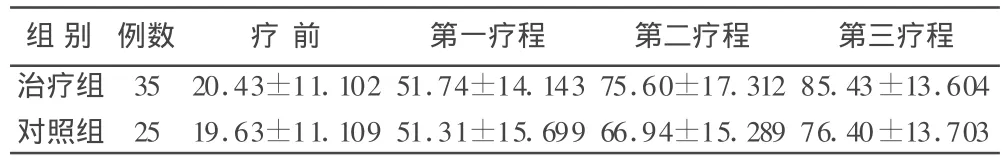

1.兩組內治療前后H-B量表評分比較見表1。

表1 治療組與對照組治療前后House-Brackmann量表評分比較表(%)

兩組內治療后每個療程與治療前比較,治療前后差異均有統計學意義(P<0.01)。

治療前治療組與對照組H-B評分差異沒有統計學意義(P>0.05),具有可比性。治療后治療組與對照組比較,第一療程差異無統計學意義(P>0.05)。在第二和第三療程兩組間差異具有統計學意義(P<0.01)。

2.兩組組間治療前后有效率比較:在第一療程,治療組顯效2例,好轉15例,無效18例;對照組顯效2例,好轉16例,無效17例。第二療程,治療組痊愈2例,顯效18例,好轉 12例,無效3例;對照組顯效 7例,好轉23例,無效5例。第三療程,治療組痊愈9例,顯效18例,好轉8例;對照組痊愈 3例,顯效 17例,好轉13例,無效2例。治療組3個療程總有效率100%,對照組總有效率94.29%。

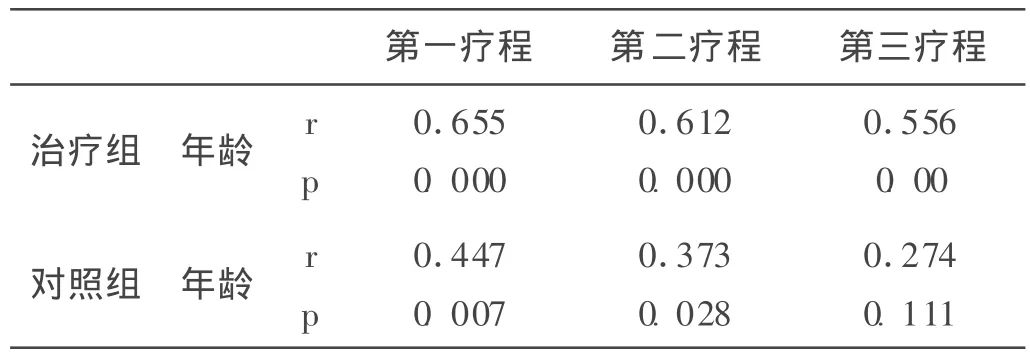

3.年齡與療效相關性分析見表2。

表2 年齡與療效相關性分析

兩組在不同治療階段,年齡與療效相關性分析結果表明,治療組在3個療程中病情恢復均與年齡相關,相關性檢驗具有統計學意義(P>0.05),年齡越小恢復效果越好,年齡越大,恢復越差。對照組在第一和第二療程時病情恢復與年齡相關,相關性檢驗具有統計學意義(P<0.05),亦表現出年齡越小恢復效果越好。在第三療程時病情恢復與年齡相關性檢驗無統計學意義(P>0.05)。

討論

特發性面神經麻痹是面神經麻痹的主要類型,常稱為Bell麻痹,占所有面神經麻痹的60%~75%。1982年,我國6個城市調查Bell麻痹患病率為425.7/10萬,該病在我國患病率非常高[3]。西醫認為該病多因風寒、病毒感染和自主神經功能不穩定等引起局部神經血管痙攣,導致神經缺血水腫,使面神經出現髓鞘脫失,致軸突變性所致。中醫學認為其發病機理多為正氣不足,脈絡空虛,衛外不固,風邪乘虛入中經絡,氣血痹阻,使面部筋脈失于濡養,以致肌肉縱緩不收所致。

針灸治療面癱歷史悠久,具有疏通經絡、調理氣血等作用。現代醫學研究發現針刺穴位可引起大腦皮層體覺區及運動區磁共振反應,促使皮層功能活動的同步化。電針可抑制蒼白球外側部神經元的自發放電,對內側部自發放電略有興奮作用;興奮尾核也可抑制蒼白球外側部神經元的自發放電,而對內側部自發放電影響不大。針灸可加強新陳代謝,調節生理機能,迅速消退炎癥,改善神經末梢營養,加快神經再生。同時針刺能提高神經細胞的興奮性,糾正神經抑制,使可逆性神經細胞復活或被抑制的神經細胞恢復興奮性。

我們在臨床觀察中發現,利用頭穴電刺激聯合體針治療重度周圍性面癱療效明顯,優于單純體針治療。而電針在臨床應用中,不低于單純補瀉行針等手法療效,同時可重復性強,有利于臨床推廣。因此,探討頭部電針在周圍性面癱中作用機理也有一定意義。

周圍性面癱即周圍性面神經麻痹,屬中醫“中風”范疇,屬于中絡為病,稱口眼斜、口僻。頭針是在頭部進行針刺以治療疾病的一種方法。《素問?脈要精微論》指出“頭者精明之府”,張介賓注“五臟六腑之精氣,皆上升于頭”,說明頭部與人體內的各臟腑器官的功能有密切的關系。人體的經氣通過經脈、經別等聯系集中于頭面部。在氣街學說中“頭氣有街”列為首位,其原因也在于此,并因此而有“氣出于腦”的闡述。這些都說明頭面部是經氣匯集的重要部位,針灸治療非常重視頭部腧穴的重要作用。本課題在全身針刺的基礎上,加用頭部電針刺激,以疏通頭面部經絡氣血。首先,頭部腧穴在經絡循行的脈絡之上,且頭面部為一整體,距離面部病所較近,利于疾病恢復。而在全身取穴的基礎上加用頭部電針,亦將患者作為一個整體進行辨證施治,促進全身氣血經脈運行,而進一步促進面部肌肉弛縱的恢復。本課題的實驗結果表明,在全身取穴基礎上加用頭部電刺激療效顯著。

另一方面,本實驗提示患者年齡與病情恢復有明顯相關性。1998年,Kurokawa等[4]利用肌電圖儀記錄不同年齡組腓總神經、正中神經、尺神經等運動神經及感覺神經傳導速度和感覺電位等,結果顯示60歲以后神經傳導速度(MCV)下降,40歲以后肢體近端至遠端肌肉復合動作點位(CAMP)的波幅降低,50歲以后感覺神經動作點位(SNAP)波幅降低,60歲以后SNAP時限增加。我課題組探討認為,年輕患者機體功能旺盛,神經傳導機能恢復較老年人要快,因此治療組作用更為顯著,對照組在治療的前兩個療程,年輕患者病情恢復速度快,而到第三療程年齡與病情恢復程度已無相關性,這可能是因為在治療初期階段,年輕患者機體恢復能力強,而到后期,面神經恢復到一定程度,在沒有良性刺激因素下,恢復趨勢緩慢,年齡對病情的影響力降低。對照組與通過頭穴電針使大腦皮層興奮性增高的治療組相比,缺少了治療組的治療優勢。

綜上所述,頭穴電刺激聯合體針治療重度Bell麻痹具有較好療效,其療效優于體針組,具有臨床推廣價值。

[1]貝政平.2000個國內外最新實用內科診斷標準.上海:同濟大學出版社,1991.

[2]House J,Brackmann D.Facial nerve grading system.Otolaryngol Head Neck Surg,1985,93:146-147.

[3]王興林,黃德亮.面神經麻痹.北京:人民軍醫出版社,2002.

[4]Kurokawa K,Tanaka E,Yanashita H,et al.Ratios of nerve conduction parameters in proximal to distal limbs remain contrast through the second to the eighth decades.Electromygr Clinical Neurophysiology,1998,38(3):169-176.