線路雷擊跳閘分析及策略

彭向陽,周華敏

(1.廣東電力科學研究院,廣州市,510600;2.廣東電網公司,廣州市,510600)

0 引言

通過對比同業對標數據發現,廣東主網線路故障跳閘次數明顯高于內地省級電網,如廣東110 kV及以上線路跳閘次數分別約為江蘇、山東電網同電壓等級線路跳閘次數的3~6倍,其最主要原因在于廣東雷電強烈。本文將對廣東地區雷電參數、線路雷擊跳閘規律及關鍵影響因素進行分析,并提出線路防雷工作建議。

1 雷電探測及雷電參數

1.1 雷電定位系統

目前廣東雷電定位系統共有18個雷電方向、時差探測站,廣東電科院負責日常維護工作,以確保雷雨季系統正常運行。運用此系統可準確指導線路雷擊故障點查找工作,大大減輕巡線勞動強度,縮短線路故障停電時間,并且運用其開展雷電參數統計和線路防雷分析,成效顯著。

1.2 地面落雷密度

2008年廣東省平均地面落雷密度為18.39次/(年·km2),較2007年大幅增強。統計表明,近年廣東雷電強度呈上升趨勢,特別是2007、2008年雷電強度明顯高于其他年份。

1.3 雷電流幅值

比較2008年廣東地區雷電流幅值概率分布曲線與過電壓保護規程[1]推薦曲線可知,15 kA以下雷電流幅值概率明顯高于規程推薦值,而15 kA以上雷電流幅值概率明顯低于規程推薦值。

雷電流幅值大于 20、40、60、80、100、120、150 kA的概率分別約為 54%、19%、8%、3%、1.5%、1.0%、0.5%。按照線路典型反擊耐雷水平,可近似認為110、220、500 kV線路架空地線遭受雷電流后,發生反擊跳閘的概率分別大于8%、1.2%、0.4%,這是110 kV和220 kV線路反擊跳閘率明顯高于500 kV線路的原因。

2 落雷密度對線路雷擊跳閘影響分析

2.1 落雷密度及雷電探測影響因素分析

一般情況下,線路雷擊跳閘率與地面落雷密度正相關,但統計表明,有時雷電強度對線路雷擊跳閘率的影響規律并不典型,以廣東為例,其主要原因如下:

(1)地面落雷密度與線路走廊落雷密度并不完全等同,由于雷電活動的分散性,線路走廊落雷次數不一定隨地面落雷次數增加。

(2)地面落雷密度是反映雷電強度的重要參量,卻并不能完全表征地區雷電強度,雷電強度還與雷電流幅值、波形等參數有關。

(3)2007年廣東新建梧州、玉林2個探測站,系統覆蓋面增大、探測效率提高,有可能探測到廣東西北地區此前探測不到的較小雷電流,因而2008年探測落雷次數較2007年明顯增加。

(4)2001—2007年探測站一直維持16個,其間歷年雷電探測數據可比性較強,但系統投運以來軟硬件不斷改造升級,個別探測站也時常故障停運,導致系統探測效率及探測精度動態變化,影響歷年雷電探測數據的可比性。

(5)雷電探測站在全省布局并不均衡,因此21個地區探測數據可比性受到影響,但在全省探測站數量和布局相對穩定的情況下,各地區本身的歷年雷電探測數據具有較強可比性。

(6)線路雷擊跳閘率的變化,除與雷電分散性相關外,還與綜合防雷改造和防污調爬,線路耐雷水平提高有關。

2.2 雷擊跳閘率與落雷密度相關性統計

2008年韶關、珠海500 kV線路雷擊跳閘率較高,但落雷密度均低于全省平均落雷密度;廣州、汕尾、清遠跳閘率較低,但廣州、汕尾落雷密度高于全省平均落雷密度。因此,地區落雷密度對500 kV線路雷擊跳閘率的影響規律并不典型。

110 kV線路清遠、肇慶、茂名的雷擊跳閘率較高,且肇慶、茂名落雷密度高于全省平均水平;揭陽、潮州、河源的跳閘率較低,且落雷密度均低于全省平均水平。

由以上分析可知,落雷密度對110 kV線路雷擊跳閘率的影響規律具有一定的典型性,即雷擊跳閘率與統計落雷密度的正相關性,110 kV線路最強,220 kV線路次之,500 kV線路最弱。這與雷電活動具有分散性和統計規律、各電壓等級線路覆蓋范圍不同相一致。

3 線路雷擊跳閘關鍵因素影響分析

3.1 線路雷擊跳閘重合及故障點查找情況

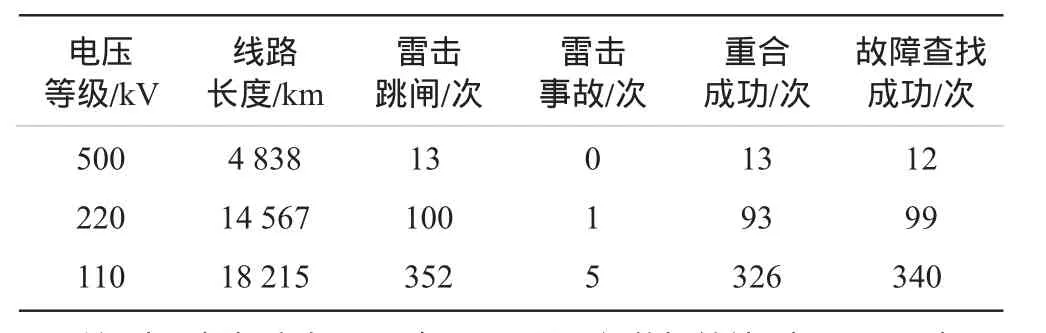

廣東2008年1—8月雷擊跳閘故障統計如表1所示。由表1可知,500、220、110 kV線路雷擊重合成功率分別為 100%、93%、92.6%,220、110 kV 線路雷擊重合成功率相對較低,主要由于部分線路重合閘退出運行,線路雷電反擊導致兩相或三相接地故障等因素。500、220、110 kV線路雷擊故障點查找成功率分別為92.3%、99%、96.6%,均較去年同期明顯提高。

表1 雷擊跳閘重合及故障點查找情況Tab.1 Lightning trip-out superposition and failure spot check-up

3.2 地形地貌影響

線路走廊地形地貌對線路防雷影響較大。地理位置不同,雷電活動存在差別,如南方沿海地區靠近赤道且受海洋氣象影響、雷電強烈,一般情況下山區比平原雷電強度大等。大地對線路的屏蔽效能存在差別,屏蔽效果差則雷電更易擊中線路。

2008年110 kV及以上線路雷擊跳閘事件中,山地或丘陵地區占76%,其中處于山頂的占40.8%,處于山腰的占15.3%;平原或其它地區雷擊跳閘占24%。這與山區雷電強烈,桿塔接地電阻相對較高有關。

110 kV及以上線路雷擊邊相跳閘事件中,處于下山側的占24%,處于上山側的占14%,其余跳閘相地形不明確,或為非典型地形及非邊相跳閘。因此,處于下山側的邊相導線由于大地屏蔽效果差,容易遭受雷電繞擊跳閘。

3.3 桿塔接地電阻影響

桿塔電感及桿塔接地阻抗決定桿塔雷電沖擊電位升高,降低桿塔接地電阻能顯著提高線路反擊耐雷水平,但對防止線路繞擊影響不大。鑒于降阻措施對線路防雷的有效性和針對性,應盡可能降低桿塔接地電阻,如按低于15 Ω或10Ω進行設計和改造。

線路雷電反擊跳閘主要是由接地電阻偏高或雷電流幅值較大引起的,而廣東部分桿塔接地電阻偏高是因為山區土壤電阻率高,降阻改造困難,桿塔接地引線或接地極盜失,因掩土被大雨沖刷桿塔接地極導體外露、接觸不良等造成[2]。

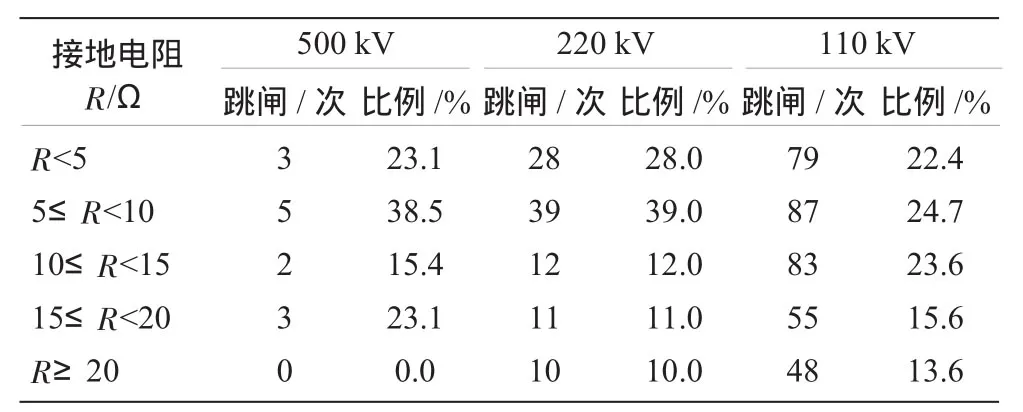

表2統計了雷擊跳閘桿塔接地電阻分布情況。500 kV桿塔接地電阻均小于20 Ω,雷電流幅值絕大部分處于60 kA以下,遠未達到線路反擊耐雷水平,可見500 kV線路雷擊跳閘基本上由雷電繞擊引起。220、110 kV線路接地電阻大于15 Ω的雷擊跳閘比例分別僅為21%、29.2%,并不顯著高于低接地電阻桿塔跳閘次數,原因在于高接地電阻桿塔運行數量比例相對更少;此外,220、110 kV線路接地電阻小于10 Ω的跳閘比例分別達67%、47.1%,排除其中較大雷電流導致的反擊跳閘后可知,220 kV線路繞擊跳閘比例高于110 kV線路,而反擊跳閘比例低于110 kV線路。

表2 雷擊跳閘桿塔接地電阻分布Tab.2 Lightning trip-out pole ground resistance distribution

3.4 雷電流幅值影響

對于110 kV及以上線路,雷電流幅值較小時繞擊概率相對較大,3~30 kA雷電流就可導致繞擊跳閘,若雷電流幅值超過100 kA,則110、220 kV線路反擊跳閘概率明顯增大。

當雷電流幅值超出反擊耐雷水平時,雷擊線路反擊跳閘將不可避免。但出現較大雷電流概率較小,如2008年廣東地區大于150 kA雷電流的概率僅為0.5%,落到110 kV及以上線路的概率就更小。

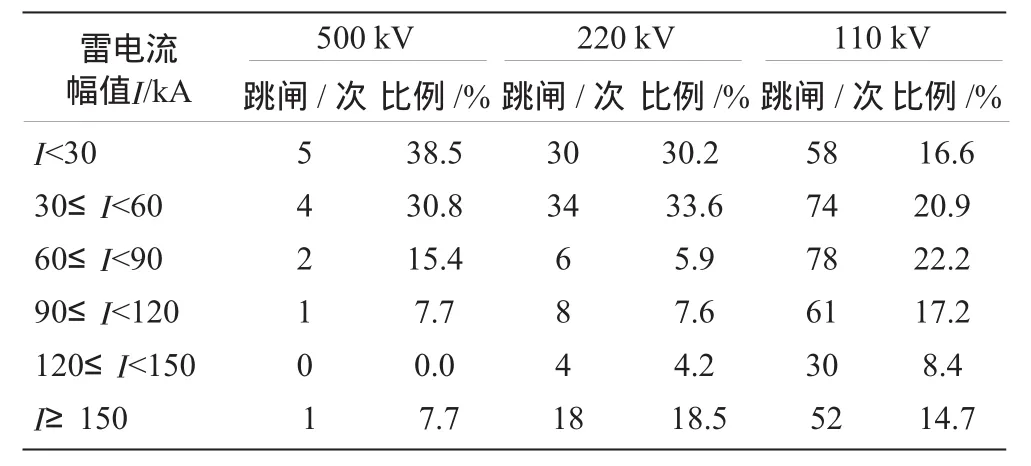

表3統計了引起線路雷擊跳閘的雷電流幅值分布,500 kV線路120 kA以下雷電流比例為92.3%,大致低于線路反擊耐雷水平,基本為繞擊。220 kV線路60 kA以下雷電流比例為63.8%,大多為繞擊。110 kV線路30 kA以下雷電流比例為16.6%,60 kA以下比例為37.5%,大多為繞擊。

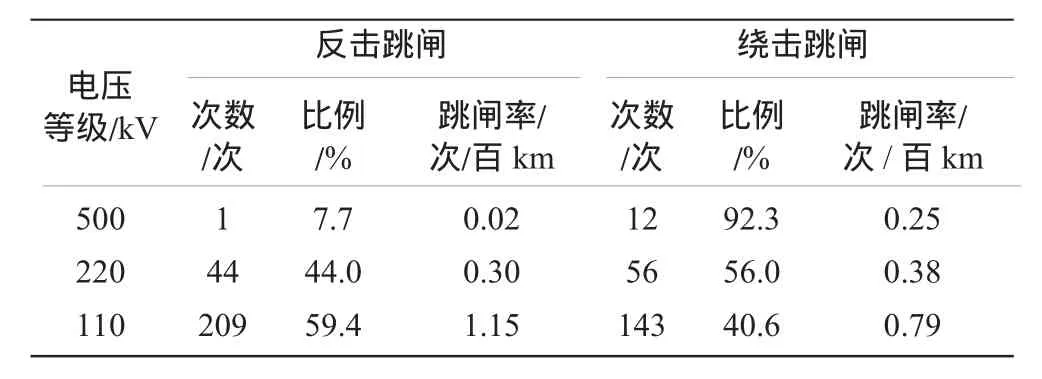

表4統計了線路繞擊、反擊跳閘情況。110 kV及以上線路反擊、繞擊跳閘比例與上述雷擊跳閘線路桿塔接地電阻、雷電流幅值分布基本吻合,具有一致性[3]。

表3 線路雷擊跳閘雷電流幅值分布Tab.3 Lightning current magnitude distribution during line trip-out caused by lightning

表4 線路雷電反擊、繞擊跳閘比例Tab.4 Line lightning strike-back,circle attack trip-out rate

3.5 地線保護角影響

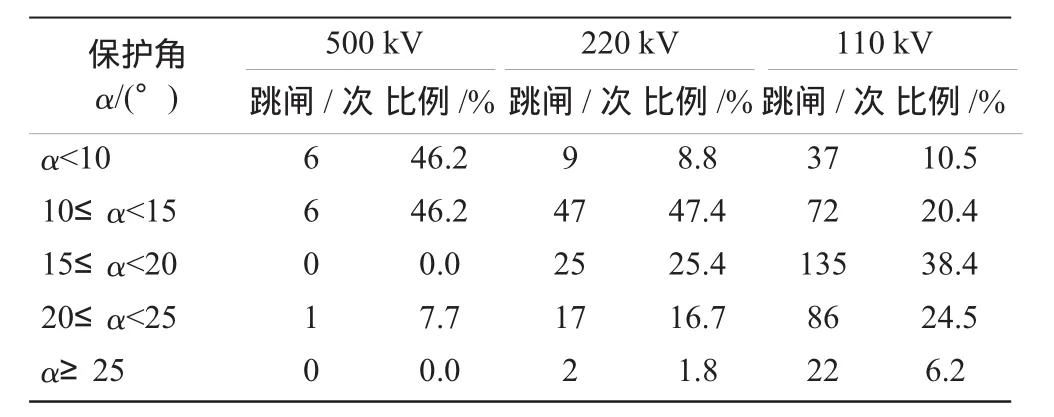

減小地線保護角是防止線路雷電繞擊的主要技術措施,設計規程要求500、220、110 kV線路地線保護角分別小于 15°、20°、25°,由于廣東線路繞擊跳閘比例較高,建議500、220、110 kV設計保護角分應小于 5°、10°、15°,特別是 500 kV 線路和同塔多回共架線路,可采用負保護角。

表5統計了雷擊跳閘線路的保護角情況,在相同保護角范圍,隨著電壓等級和桿塔高度增加,線路跳閘(主要是繞擊)比例明顯增加。

表5 線路雷擊跳閘地線保護角分布Tab.5 Line lightning trip-out ground wire protective angle distribution

3.6 絕緣子類型影響

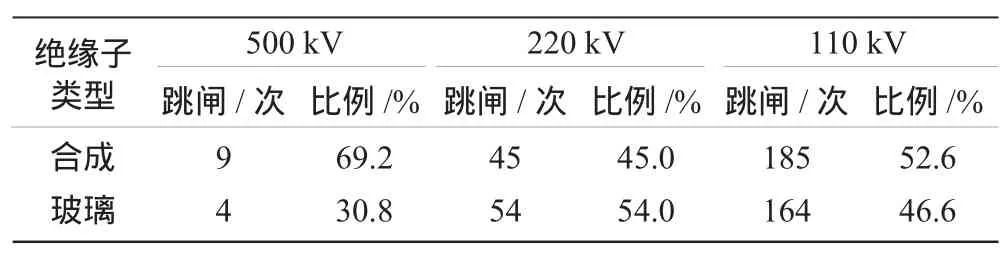

表6統計了雷擊跳閘線路的故障絕緣子的類型,可見500 kV線路合成絕緣子雷擊閃絡比例較大,220、110 kV線路合成絕緣子、玻璃絕緣子雷擊閃絡比例相差不大。

線路絕緣子雷擊受損數量,可能由不同類型絕緣子掛網數量以及雷電活動分散性決定,對于相同雷電耐受水平的合成絕緣子或玻璃絕緣子,暫時無運行經驗表明合成絕緣子比玻璃絕緣子更易遭受雷電閃絡[4]。

早期防污調爬使用的合成絕緣子確實存在電弧距離較短、與同電壓等級的玻璃或瓷絕緣子電氣性能不等效的情況,由此也導致了線路耐雷水平下降、雷擊跳閘率提高。同時運行經驗表明,合成絕緣子工頻電弧作用不如玻璃絕緣子,且耐受雷電流小,因而容易造成硅橡膠材料或端部密封結構的缺陷。

表6 雷擊跳閘桿塔絕緣子類型統計Tab.6 Insulator type statistic of lightning trip-out towers

4 線路避雷器防雷運行分析

截至2008年,廣東110、220、500 kV線路分別安裝中間避雷器7406、2790、34相,安裝線路604、151、2回,占全部線路規模的 24.3%、24.5%、2.3%,其中2008年凈增中間避雷器1784相;絕緣子間隙、空氣間隙、無間隙的中間避雷器的比例分別為68.9%、23.2%、7.9%。

110、220 kV線路分別安裝終端避雷器3221、501相,安裝線路685、118回,其中帶脫離裝置、無脫離裝置、帶間隙的終端避雷器的比例分別為42.7%、53.3%、3.8%,絕大多數采取無間隙避雷器。2008年凈增終端避雷器1449相。

2008年110、220 kV線路中間避雷器平均每相動作2.3、2.4次,110、220 kV線路終端避雷器平均每相動作1.6、1.5次,避雷器動作率和保護有效性均處于較高水平。

廣東線路避雷器運行可靠性和效果總體良好,存在問題主要有:個別避雷器電氣、機械性能變差;由于安裝選點不當、雷電活動的分散性,部分線路防雷效果不明顯;由于絕緣配合不當問題,個別避雷器存在保護失效現象;避雷器本體、絕緣子間隙受彎曲應力累積作用發生斷裂;避雷器電氣連接受損或脫離裝置故障;避雷器金具及計數器等部件銹蝕損壞。

在當前廣東線路雷擊跳閘率仍然居高的形式下,繼續推進線路避雷器的防雷應用具有重要意義[5-7],但不能盲目安裝和隨意擴大規模,應加強針對性和技術經濟性比較。

5 線路防雷策略建議

5.1 開展線路綜合防雷改造

推進線路防雷綜合改造,加強管理和積累運行經驗。建議考慮對雷擊跳閘率較高、跳閘次數較多的500 kV東惠甲線、江茂甲線、曲花乙線,220 kV風嶺線、東黎甲線、陽仙甲乙線,110 kV悅祿線、潖逕乙線、三安甲乙、桃呂線、睦悅線等實施綜合防雷改造。

防雷改造應有針對性,應至少積累該線路3~5年以上的雷擊跳閘數據,以明確造成線路跳閘率高的主要原因,原則上500 kV線路重點防繞擊,110 kV線路重點防反擊,220 kV線路應同時防繞擊和反擊。對于已開展或完成改造線路,應跟蹤1~5年運行數據,明確改造是否取得實效。對于部分線路改造效果不明顯的,應分析具體原因,總結經驗和教訓。

5.2 提高線路防雷設計標準

廣東經濟社會發展進入新階段,線路走廊選擇困難或別無選擇,新建線路處山區或突出暴露地形居多,容易遭受雷擊,因此必須在規程基礎上提高防雷設計標準[7]。此外,已運行線路桿塔高度、結構和空氣間隙固定,開展防雷改造具有局限性,必須從設計源頭把關。

建議500 kV線路、同塔線路采取5°以下及負保護角,220、110 kV線路分別采取10°、15°以下保護角,減少線路繞擊跳閘。

建議加強線路絕緣設計,采用電弧距離較大的合成絕緣子,增加玻璃絕緣子片數,將瓷絕緣子更換為玻璃或合成絕緣子等。位于山頂或突出暴露地形易擊桿塔宜使用玻璃絕緣子。加強絕緣可按提高10%~20%考慮,同時也應提高塔頭尺寸和空氣間隙裕度,防止塔頭間隙放電概率增大。

5.3 加強線路繼電保護和重合閘管理

線路防雷在一次方面存在局限性,線路雷擊跳閘率只能降低到一個可接受水平,不可能降低到更低水平。

在采取措施降低雷擊跳閘率的同時,更應通過加強繼電保護和重合閘管理,避免不必要的重合閘退出。同時,應繼續加強電網規劃和建設,完善網架結構,提高供電可靠性。

5.4 加強線路防雷運行管理和科研應用

應結合MIS建設,統一和規范線路雷擊跳閘記錄格式和防雷運行報表,完善線路雷擊跳閘信息,及時開展防雷運行總結和分析評估;加強線路防雷運行維護,及時查找雷擊故障點和更換受損絕緣子;制定和執行線路設備檢測、抽檢和改造計劃,組織落實重大反事故措施;加強雷電定位系統運行維護和軟硬件升級,及時更新線路坐標,提高應用水平,有效指導線路雷擊故障點查找和雷電參數分析;積極開展線路防雷科研和新技術應用[8-14]。

6 結論

輸電線路和電網雷電防護是一項長期工作,由于線路規模擴大,氣候變化、雷電活動頻繁,電網雷害事故明顯增多,加強雷電參數及線路防雷分析,開展防雷改造、采取有效的防雷措施顯得尤為重要。本文分析了廣東省線路雷擊跳閘率及雷擊原因,并提出了線路防雷策略,可為今后的防雷工作提供參考意見。近年來,雷電監測技術研究取得顯著進展,雷電仿真和試驗工作積極開展,特別是電網整體防雷思想和差異化防雷策略初步貫徹實施[15],必將極大地提高輸電線路和電網雷電防護技術和水平。

[1]DL/T 620—1997交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合[S].北京∶中國電力出版社,1997.

[2]張云都,蒲曉羽.輸電線路接地網存在的問題及改造措施[J].電力建設,2005,26(3)∶34-35.

[3]李長旭,袁忠君,張海龍.基于EGM的500 kV同桿雙回線路繞擊跳閘率研究[J].電力建設,2008,29(2)∶15-18.

[4]嚴璋,朱德恒.高電壓絕緣技術[M].北京:中國電力出版社,2002.

[5]肖國斌.應用線路避雷器提高交流輸電線路耐雷水平[J].電力建設,2003,24(9)∶27-29.

[6]彭向陽,鄭曉光,鐘定珠.加強廣東電網110 kV及220 kV敞開式變電站雷電侵入波保護分析[J],廣東電力,2008,21(7)∶18-21.

[7]彭向陽.廣東省金屬氧化物避雷器運行情況分析[J].電瓷避雷器,2007,(6):21-25.

[8]姜凱新,王同明.雷擊故障點的選擇性控制[J].電力建設,2002,23(5)∶31-32.

[9]賀體龍,方明俊.特高壓輸電線路防雷技術的探討[J].電力建設,2007,28(5)∶21-22.

[10]張殿生.電力工程高壓送電線路設計手冊[M].北京:中國電力出版社,2003.

[11]王茂成,張治取,滕杰,等.1000 kV單回特高壓交流輸電線路的繞擊防雷保護[J].電網技術,2008,32(1):1-4,14.

[12]白云慶,印華,吳高林,等.重慶電網輸電線路防雷計算中參數的選取[J].高電壓技術,2007,33(12):162-163,172.

[13]鄭江,林苗.特高壓線路的避雷線保護范圍設計[J].中國電力,2007,40(11):54-56.

[14]李立浧,司馬文霞,楊慶,等.云廣±800 kV特高壓直流輸電線路耐雷性能研究[J].電網技術,2007,31(8):1-5.

[15]陳家宏,王劍,童雪芳,等.電網雷害分布圖研究[J].高電壓技術,2008,34(10):2016-2021.