暢銷書是一種罪惡

李長聲、傅月庵指點日本書業

“我覺得書的暢銷是一種罪惡。這么多好書,應該都要有機會讓讀者看到,若集中在同一本書,其他書就容易被漠視。出版的正道是多品種,少數量。”

策劃/劉子菁

嘉賓/李長聲(日本文化評論家)

傅月庵(臺灣茉莉二手書店執行總監)

即便面臨人心惶惶的“大崩壞”,日本出版界依然迭有佳作,致力開拓讀者群與閱讀新形態。冷眼熱腸知日者李長聲、博覽世相愛書人傅月庵,長期關注扶桑國與中國大陸和港臺之閱讀出版現狀,此番特為2010臺北國際書展帶來第一手獨到觀察。或許,一直強勢的日本出版業在金融危機和電子書的雙重壓力下的應對,能給我們一個借鑒。

2009:雜志下跌,圖書興旺

傅月庵:我們先從最近臺灣翻譯出版的《編輯這種病》談起。作者見城徹創立了“幻冬社”,一創社就找到許多知名作家出書,獲得巨大成功。不過我認為,他是因為泡沫經濟時代在角川書店,以及擔任《野性時代》編輯時累積了豐厚人脈,然后在自己創業時收割。您覺得呢?

李長聲:正是的。是用公司的經費交際應酬(笑)。但這樣夜夜用公款喝酒、與作者結交的景況不可能再出現,況且現在的編輯,生活方式也改變了,許多在下班后也不再將心力全投注于工作。見城的成功,可以說有時代因素,但當然還加上他的個性,大膽敢搏。像出版鄉廣美談自身離婚的那本書,說是得賣出30萬本才不賠,結果砸錢下去后,成了百萬暢銷書。話說回來,與作家喝酒交朋友的人有許多,但不是每個做出版都會成功(笑)。

傅月庵:根據一份最新的統計數字顯示,日本2009年的出版銷售數字跌回20年前的水平。目前日本的出版狀況,究竟如何?

李長聲:日本出版情況的統計,是將雜志與圖書合并計算,但不包含手機、電子書籍等形式。一直以來,日本出版界“以刊(雜志)養書”,即使在書籍出版上,也是沿用雜志的模式──邀請作家先在雜志上連載,然后集結成單行本,兩三年后出版文庫本。

雜志受到三個沖擊,一是經濟不景氣,拉不來廣告;二是漫畫發行量減少,日本漫畫的主要形式是雜志,然后結集單行,也算在雜志的賬上;三是電子媒體的沖擊。

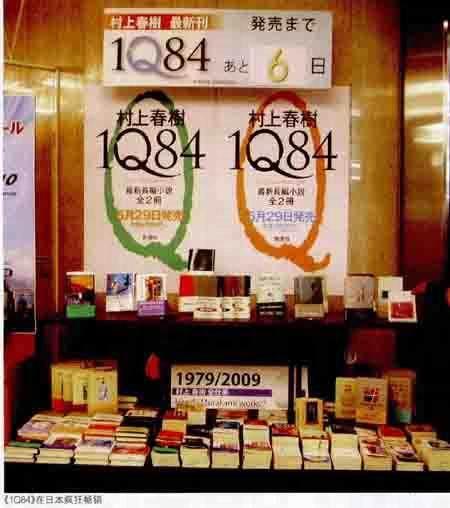

實際上,跌得厲害的是雜志部分,2009年圖書出版銷售狀況應該說是不錯的,不僅久未有長篇小說作品的村上春樹,《1Q84》上市后大賣;而且時逢文學家太宰治、推理大師松本清張冥誕一百周年;還有像山崎豐子的作品,借改編影視劇的影響,再度暢銷;講談社創立一百周年,找一百位作家創作,小說為多,可見,起碼文學書出版還算是熱鬧的。

電子書──以雜志和漫畫為主

傅月庵:在這個電子書崛起的時代,臺灣還在摸索進行,日本的電子書市場是以什么樣的方式來發展?

李長聲:日本的電子書主要集中在雜志與漫畫兩個領域。如同前面所說,日本出版業倚賴雜志、漫畫為主要營收,因此這兩種類型的閱讀方式一改變,日本紙本出版業也就受影響,可以說是因雜志而起,也因雜志而衰。但若是將電子閱讀的銷售數字計算進去,我估計日本的出版市場不見得那么悲觀,甚至還略微成長了一些。

日本人非常依賴手機,可以藉由手機從事各種活動,除通訊外,如社交、消費、娛樂等等,都可以滿足,閱讀當然包括其中。日本民族性喜歡“小”東西,前幾年Sony電子書閱讀器在日本上市時,相形之下便利性比不上手機,結果Sony退出日本市場。不過這兩年由于美國亞馬遜kindle電子書閱讀器的成功,Sony又要重新發展日本市場。

電子書還有一個問題,在于版權。版權屬于作者,但日本的作者多委托給出版社處理洽談,許多并無正式文件委托,而是口頭上的約定和長期養成的默契。然而日本人做生意較為謹慎保守,版權談判速度較緩慢。但現在日本出版社也開始轉為積極,例如重視海外市場,近期就有女性雜志授權中國,合作出版。亞馬遜網絡書店在日本的營業額已等于紀伊國屋書店全國加總,挾通路優勢推出電子書閱讀器,日本的出版社是否會加速配合處理版權?有待觀察。

日本新、舊書店的更迭變化

傅月庵:日本的書籍以寄銷制度為主,價格固定,但網絡書店也不打折嗎?臺灣的網絡書店因為沒有陳列成本,幾乎新書都有打折。

李長聲:網絡書店不收郵費就是一種“變相”打折罷。寄銷制度已行之百年,現在已出現變革的嘗試,例如退貨的時候書店要承擔一部分書價。

固定價格和寄售制度,是日本出版產業依舊能維持著的原因,但新的通路出現已經造成沖擊。手機閱讀是其一,電子書籍的影響正在進行中,而在更早已經發生的新形態書店如Book Off,有許多讀者看完便拋售的書,價格比新品折半,店面也整齊明亮,對于一般書店造成不小沖擊。普遍來說,“古本屋”,也就是舊書店,去逛的都是男性顧客;但Book Off這類“新舊書店”,連女性顧客也樂于進去,不會覺得奇怪。

傅月庵:說到這點,目前我轉為經營二手書店,接著請您談談,不曉得日本現在的二手書店經營的狀況如何?

李長聲:日本的舊書店通常都擁有房產,少了房租負擔,在經營上比較沒那么困難。只不過這類舊書店通常算是家傳,年輕一輩似乎都不想接手經營,后繼無人的情況很普遍。臺灣比較多年輕人愿意開二手書店。

暢銷書是一種罪惡?

傅月庵:面對“出版大崩壞”,日本出版界有何種應對之道?

李長聲:面對變革與不景氣,開源節流是必然的方式。對照前面所說見城徹的交際應酬方法,現在已不可能。據說有的出版社光靠節省開支就讓赤字翻黑了(笑)。而規模大的出版集團,大多數都有地產,這也是支撐它們的重要因素。

有人比喻日本的出版業像騎腳踏車,必須不斷出新書才不會倒下來。這樣一來,舊書的再版機會減少;再者,大家會競相沖高新書出版量,新書的販賣周期也就變短了。有時候到了書店根本都還沒拆封就直接退回出版社的倉庫了。日本現在的退書率高達40%,吃不消的出版社便會邁向倒閉了。

傅月庵:在臺灣,只要是在暢銷排行榜上的書籍,通常曝光量就會增加,能見度也高,銷售量就會再累積。

李長聲:我覺得書的暢銷是一種罪惡。這么多好書,應該都要有機會讓讀者看到,若集中在同一本書,其他書就容易被漠視。出版的正道是多品種,少數量。《1Q84》大暢其銷,歡樂的只是新潮社一家,其他兩三千家出版社只一個愁字。日本出版評論家以年度有沒有發行百萬冊的圖書來評價出版社的好壞,實在很可笑。