“中國(guó)式救災(zāi)”的思考

張和清

國(guó)際社會(huì)的救災(zāi)經(jīng)驗(yàn)告訴我們,完整的災(zāi)難救援及預(yù)防體系應(yīng)該包括震前“防震減災(zāi)”,震中“抗震救災(zāi)”和震后“災(zāi)后重建”等三個(gè)相互依存的重要環(huán)節(jié),要構(gòu)建科學(xué)而有效的救災(zāi)機(jī)制,三者缺一不可。

到今年6月24日,中山大學(xué)一香港理工大學(xué)映秀社工站(前身是廣州市民政局支持建立的廣州社工站)已經(jīng)在四川省汶川災(zāi)區(qū)堅(jiān)守近兩年時(shí)間。作為社工站的負(fù)責(zé)人之一,我既是5·12抗震救災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)重建的參與者,也是這一過程的見證人。在映秀社工站建站兩周年之際,我想從5·12汶川大地震和青海玉樹地震的親身經(jīng)歷,反思“中國(guó)式救災(zāi)模式”。

國(guó)際社會(huì)的救災(zāi)經(jīng)驗(yàn)告訴我們,完整的災(zāi)難救援及預(yù)防體系應(yīng)該包括震前“防震減災(zāi)”,震中“抗震救災(zāi)”和震后“災(zāi)后重建”等三個(gè)相互依存的重要環(huán)節(jié),要構(gòu)建科學(xué)而有效的救災(zāi)機(jī)制,三者缺一不可。其中“抗震救災(zāi)”的主要目標(biāo)是緊急救援和過渡安置,“災(zāi)后重建”的核心任務(wù)是社區(qū)民眾生計(jì)和生活的恢復(fù)重建,而“防震減災(zāi)”則是平時(shí)倡導(dǎo)民眾居安思危,當(dāng)災(zāi)難來臨時(shí),通過自救減低危害。

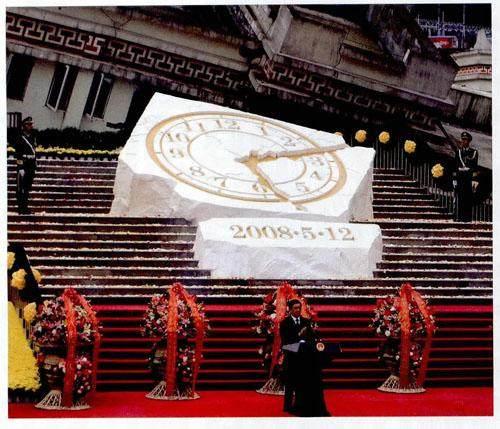

從5·12汶川大地震到4·14玉樹強(qiáng)震,兩年來世人不斷熱議“中國(guó)式救災(zāi)模式”。主流媒體在討論此模式時(shí)認(rèn)為中國(guó)特色的災(zāi)后救援創(chuàng)造了“抗震救災(zāi)”的偉大奇跡,“展現(xiàn)了一種舉世罕見的救災(zāi)能力和國(guó)家精神”。從汶川和玉樹兩次大地震的經(jīng)驗(yàn)來看,中國(guó)式救災(zāi)的奇跡主要發(fā)生在“抗震救災(zāi)”階段,而在“災(zāi)后重建”和“防震減災(zāi)”的環(huán)節(jié)上,仍有許多問題值得深思。

“抗震救災(zāi)”的奇跡

無論在四川汶川,還是青海玉樹,中國(guó)式“抗震救災(zāi)”精神令世人稱奇。奇跡首先發(fā)生在當(dāng)災(zāi)難一旦降臨,國(guó)家迅速啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制,此所謂“兵貴神速”。在震后第一時(shí)間國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人親歷現(xiàn)場(chǎng),直接促成舉國(guó)上下,眾志成城,抗震救災(zāi)的大好局面。從震后第二天開始,冒死進(jìn)入震中映秀的解放軍打出“鐵軍來了,汶川不哭!”的旗幟鼓舞民眾,激勵(lì)自己。從這天起不到10天,士兵們用自己的血肉之軀挽救生命、掩埋尸體、清理廢墟、搭建帳篷、安置群眾。一個(gè)月之內(nèi),映秀的每一位幸存者在軍用帳篷前埋鍋造飯,在野戰(zhàn)醫(yī)院里免費(fèi)看病,在野戰(zhàn)軍車上免費(fèi)洗澡……

玉樹震后部隊(duì)用兵更是神速。據(jù)報(bào)道,“震后10分鐘,駐玉樹部隊(duì)850人展開救災(zāi);不到3小時(shí),第一支救災(zāi)部隊(duì)4000人從西寧出發(fā);國(guó)家地震災(zāi)害救援隊(duì)110人,11小時(shí)抵達(dá)災(zāi)區(qū);震后30小時(shí),從后方倉(cāng)庫(kù)緊急調(diào)運(yùn)10萬人份的野戰(zhàn)食品到災(zāi)區(qū);第一支醫(yī)療隊(duì)災(zāi)后12小時(shí)抵達(dá)災(zāi)區(qū),48小時(shí)內(nèi)又有9支醫(yī)療隊(duì)、3個(gè)醫(yī)療防疫小組、1個(gè)飲食裝備技術(shù)保障隊(duì)抵達(dá)災(zāi)區(qū),做到了行動(dòng)急、到位快。”

除此之外,舉國(guó)體制下的對(duì)口支援也在“抗震救災(zāi)”中創(chuàng)造著奇跡。震后60余天廣州援建映秀2500套板房交付使用,幾乎所有幸存者都住進(jìn)了過渡安置房。一時(shí)間“廣州”成為映秀人民心目中最閃亮的一張名片。

汶川地震震出了國(guó)人的社會(huì)良心。在“抗震救災(zāi)”階段,社會(huì)工作者和志愿者紛紛登臺(tái)亮相,他們用行動(dòng)詮釋自己的角色。在映秀,社工充當(dāng)資源鏈接者的角色,將最寶貴的資源送達(dá)最需要的人群,發(fā)揮了政府救災(zāi)拾遺補(bǔ)缺的作用。志愿者們用“帳篷小學(xué)”陪伴幸存學(xué)生度過最難熬的日子。

總之,正是依靠舉國(guó)體制的優(yōu)越性,最大限度地將國(guó)家機(jī)器和社會(huì)各界快速動(dòng)員起來,大家協(xié)同作戰(zhàn),奪取“抗震救災(zāi)”的偉大勝利。無論是汶川,還是玉樹,沒有發(fā)生騷亂,政局穩(wěn)定,民眾最基本的需求得到及時(shí)滿足——第一時(shí)間挽救生命,第一時(shí)間住進(jìn)帳篷,第一時(shí)間吃到熱飯,第一時(shí)間穿上棉衣,第一時(shí)間防御疾病……重獲新生的民眾,內(nèi)心充滿感激,這切實(shí)提升了黨和政府的威信與合法性。當(dāng)士兵們深入映秀最偏僻的一戶人家?guī)椭謇韽U墟時(shí),村民熱淚盈眶地說:“你們是黨中央派來的,共產(chǎn)黨好啊,要像1933年那次地震,我們?cè)缇退拦饬?”一位玉樹的老人說:“今天玉樹的藏族群眾一看到解放軍就喊‘神,一看到民政就高興,因?yàn)閺纳缴峡唇Y(jié)古鎮(zhèn)全是‘民政兩字(帳篷)。”

“災(zāi)后重建”的尷尬

“抗震救災(zāi)”是短期內(nèi)大面積的緊急救援,是非正常狀態(tài)下的超常規(guī)運(yùn)作。一旦緊急救援、過渡安置、清理廢墟、搭建板房等工作完成后,便轉(zhuǎn)入漫長(zhǎng)而細(xì)致的災(zāi)后社區(qū)恢復(fù)重建階段。就汶川災(zāi)后重建的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)而言。當(dāng)部隊(duì)等救援大軍一旦撤離災(zāi)區(qū)(進(jìn)入災(zāi)后重建階段),社區(qū)重建便面臨兩方面的考驗(yàn):

一是“抗震救災(zāi)”時(shí)期遺留下來的諸如資源分配不公,補(bǔ)償政策落實(shí)不到位、盲目拆遷等關(guān)乎民生的問題立刻浮現(xiàn)出來,此時(shí)群眾不斷挑戰(zhàn)基層政府(上訪等)。例如,面對(duì)群眾提出的“豆腐渣工程”,物資、帳篷、板房等分配不公平等問題,基層干部不是回避,便是以大帽子壓人,導(dǎo)致群眾普遍反映:“中央政策太好,地方干部亂搞”。干群關(guān)系持續(xù)對(duì)立。

二是災(zāi)后重建除了房屋、道路、水電等硬件設(shè)施的恢復(fù)重建外,最艱巨的任務(wù)是社區(qū)重建。汶川和玉樹共同面臨的問題是在臨時(shí)安置區(qū)內(nèi)社區(qū)基層組織(居委會(huì)、村委會(huì)等)幾乎癱瘓(發(fā)揮不了作用)。一位玉樹的民政干部氣憤地說:“基層什么家底都不清楚,原來報(bào)上來的數(shù)字是500人,到分發(fā)帳篷時(shí)竟然冒出來1500人。”一位汶川的干部說:“基層組織連轄區(qū)內(nèi)的常駐入口都不清楚,別說流動(dòng)人口了。”此外,災(zāi)后社區(qū)重建的核心目標(biāo)是社區(qū)民眾生活的重建,這既包括生計(jì)重建,也包括社區(qū)組織、社區(qū)關(guān)系、社區(qū)支持網(wǎng)絡(luò)、社區(qū)文化、社區(qū)生態(tài)等方面的恢復(fù)重建。汶川災(zāi)后社區(qū)重建近兩年的實(shí)踐證明,上述漫長(zhǎng)而細(xì)致入微的社區(qū)日常生活(軟件)的重建,舉國(guó)動(dòng)員式的災(zāi)后應(yīng)急機(jī)制是無能為力的。

眾所周知,要保證社區(qū)重建落到實(shí)處,必須依靠基層組織扎根社區(qū),與民同行。但無論在汶川還是玉樹,安置區(qū)基層組織要么癱瘓,要么形同虛設(shè),無法上情下達(dá),無法為人民服務(wù)。以汶川社區(qū)重建為例,現(xiàn)在的兩難困局是掌握資源的基層政府無力或不愿意扎根社區(qū)(走進(jìn)千家萬戶)組織群眾從事長(zhǎng)期而深入的社區(qū)工作,而愿意扎根社區(qū)推動(dòng)社區(qū)重建的組織(NGO、志愿者及專業(yè)社會(huì)工作者)卻沒有資源,這些組織要么很快夭折,要么依靠國(guó)際基金苦苦掙扎。據(jù)我所知,汶川地震的民間組織包括社工站幾乎沒有拿到政府資源。

南都公益基金會(huì)徐永光先生指出:“民間捐贈(zèng)的資源,拐個(gè)彎就到了政府。特別極端的是汶川地震,760億捐款,八成進(jìn)入政府財(cái)政。”徐總結(jié)汶川地震的捐款出現(xiàn)四個(gè)看不見:第一個(gè)看不見是捐款到底用到哪里,捐款人看不見;第二是災(zāi)區(qū)群眾看不見捐款;第三個(gè)看不見是比較糟糕的,災(zāi)區(qū)政府看不見捐款到底哪里去了:第四個(gè)看不見是災(zāi)區(qū)的民間組織,特別是從事災(zāi)后重建的民間草根組織,他們根本就得不到捐款。

玉樹正進(jìn)入災(zāi)后重建階段,此時(shí)的矛盾日益突出,在災(zāi)后重建過程中是否會(huì)重蹈汶川的覆轍,這需要執(zhí)政者有足夠的智慧去破解上述兩難的困局。

“防震減災(zāi)”的缺失

完整意義的“中國(guó)式救災(zāi)”還應(yīng)該包括風(fēng)調(diào)雨順時(shí)期(震前)“防震減災(zāi)”意識(shí)的培養(yǎng)和憂患意識(shí)的養(yǎng)成。盡管災(zāi)難是不可避免的,但減低危害是切實(shí)可行的。這方面國(guó)際民航組織對(duì)安全的定義最具說服力:“什么是安全?一般的看法是,安全就是不出事,而國(guó)際民航組織有個(gè)比較科學(xué)的定義,安全是一種狀態(tài),即通過持續(xù)的危險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)管理過程,將人員傷害或財(cái)產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)降至并保持在可接受的水平或其以下。”

四川兩年觸目驚心的經(jīng)驗(yàn)告訴我們,地震既是天災(zāi)也是人禍。無論是成都、都江堰,還是眾多的村寨,震前人們幾乎沒聽說過“龍門山斷裂帶”,更沒有紫坪鋪大壩有威脅的絲毫危機(jī)意識(shí),沒有危機(jī)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)是我們民族最大的悲哀。這導(dǎo)致一旦災(zāi)難來臨,中國(guó)人變得束手無策。對(duì)我印象最深的是村民們說:“地震來的時(shí)候。都亂跑,聚在一堆,望著山崩地裂像個(gè)木頭,看到娃兒女人家在廢墟里頭不知道咋個(gè)辦,連滅火器都沒碰過……要是我知道這里是斷裂帶,要是知道地震了抱頭鉆到桌子里頭,就不會(huì)死那么多人……”玉樹地震后很多人才聽說“巴顏喀拉地震帶”。

2010年5月16日,我親臨曾經(jīng)給1000人集體火葬的玉樹結(jié)古鎮(zhèn)火葬臺(tái),這讓我想起映秀的“萬人公墓”。面臨這么多亡靈時(shí)。我在想,除了感恩舉國(guó)體制的優(yōu)越性外,我們對(duì)“中國(guó)式救災(zāi)模式”應(yīng)該有怎樣的反思呢?我們接二連三地遭受天災(zāi)之苦,面對(duì)全國(guó)人民巨額的慈善奉獻(xiàn),我們應(yīng)該做出怎樣的交代?既然災(zāi)難與平安共存,除了祈福明天更好,我們是否還應(yīng)該讓所有人對(duì)今天充滿憂患和提防呢?