治偏痛方治療偏頭痛臨床觀察

傅志慧 李 靜

1廣州中醫藥大學第一附屬醫院(廣州510405)

2廣東省湛江市第二中醫院(湛江524000)

偏頭痛是一種常見的血管性頭痛,呈一側或雙側顳部搏動性中至重度頭痛,發作時常伴心率加快、面色蒼白、惡心、嘔吐等,發作前部分患者有視物模糊、閃光等先兆。筆者近年自擬治偏痛方治療偏頭痛取得顯著療效。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料選擇2008年3月-2009年4月廣州中醫藥大學第一附屬醫院門診及住院偏頭痛患者60例,其中男性13例,女性47例;年齡15~60歲,中位年齡39歲。隨機分為治療組與對照組各30例。西醫診斷遵照2004年國際頭痛學會制定的偏頭痛診斷標準,并經顱多普勒超聲 (TCD)檢查以協助診斷;中醫診斷按1995年國家中醫藥管理局頒布的《中醫病證診斷療效標準》執行。兩組資料差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 治療方法治療組予自擬治偏痛方:川芎15g,白芷 15g,白蒺藜 15g,天麻 15g,鉤藤 15g,龍骨 30g,全竭5g,丹參15g,川楝子15g,延胡索10g。每日1劑,口服,7d為1療程。顳側頭痛重用川芎30g,柴胡10g;前額痛、口干苦加葛根15g,黃芩15g;失眠多夢加合歡皮、素馨花。對照組發作期予對乙酰氨基酚緩釋片1片口服,若4h后疼痛不緩解可加服1片,疼痛緩解即停服;并予尼莫地平30mg每日3次口服。兩組均治療7d,并隨訪3個月觀察療效。

1.3 療效判定按照國家中醫藥管理局全國腦病急癥協作組《頭風療效評定標準》擬定。治愈:頭痛、惡心、畏光等癥狀消失,TCD示血管痙攣消失、供血恢復正常,療效百分數為90% ~100%(含90%)。顯效:頭痛明顯減輕,發作時間明顯縮短或周期延長,TCD示腦血管痙攣、供血改善60%以上,療效百分數為55% ~90%(含55%)。有效:頭痛減輕,發作時間縮短或周期延長,TCD示腦血管痙攣、供血改善30%以上,療效百分數為20% ~55%(含20%)。無效:頭痛癥狀及血壓等無變化,TCD示腦血管痙攣改善30%以下,療效百分數在20%以下。

1.4 統計學處理應用SPSS 11.0統計軟件。計量資料以(±s)表示,采用 t檢驗及x2檢驗。

2 結果

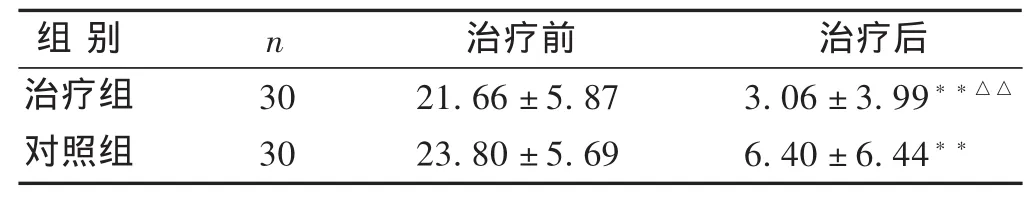

2.1 兩組治療前后頭痛指數比較見表1。治療組頭痛指數改善情況明顯優于對照組(P<0.01)。

表1 兩組治療前后頭痛指數比較 (±s)

表1 兩組治療前后頭痛指數比較 (±s)

與本組治療前比較,*P<0.05,**P<0.01;與對照組治療后比較,△P <0.05,△△P <0.01。下同

治療后3.06±3.99**△△6.40±6.44**組別治療組對照組n 30 30治療前21.66±5.87 23.80±5.69

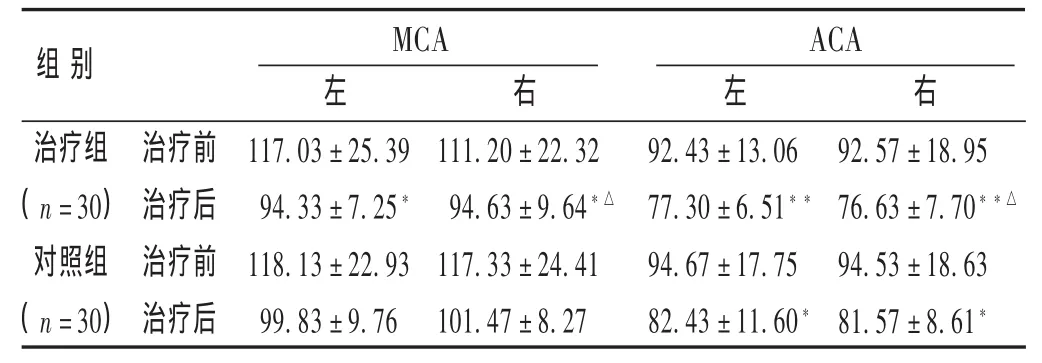

2.2 兩組治療前后腦血流指標比較見表2。結果示治療組大腦中動脈(MCA)、大腦前動脈(ACA)流速治療后均降低(P<0.05),其改善程度優于對照組(P<0.05)。

表2 兩組治療前后腦血流指標比較(cm/s,±s)

表2 兩組治療前后腦血流指標比較(cm/s,±s)

MCA ACA組別 左 右 左 右治療組(n=30)對照組(n=30)治療前治療后治療前治療后117.03±25.39 94.33±7.25*118.13±22.93 99.83±9.76 111.20±22.32 94.63±9.64*△117.33±24.41 101.47±8.27 92.43±13.06 77.30±6.51**94.67±17.75 82.43±11.60*92.57±18.95 76.63±7.70**△94.53±18.63 81.57±8.61*

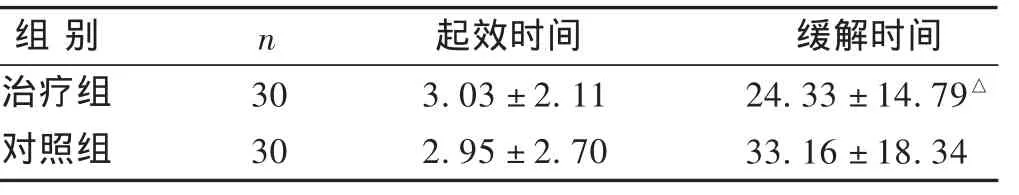

2.3 兩組頭痛緩解時間比較見表3。結果示治療組頭痛緩解時間短于對照組(P<0.05)。

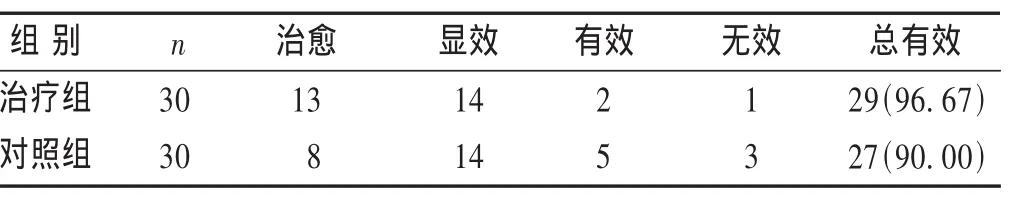

2.4 兩組臨床療效比較見表4。結果示兩組臨床療效相近(P>0.05)。

表3 兩組頭痛緩解時間比較(h,±s)

表3 兩組頭痛緩解時間比較(h,±s)

組別治療組對照組n 30 30起效時間3.03±2.11 2.95±2.70緩解時間24.33±14.79△33.16±18.34

表4 兩組臨床療效比較 n(%)

討 論

偏頭痛往往與情緒緊張、精神刺激、睡眠障礙、身體運動、氣候變化等有一定關系。西醫治療主要采取鎮痛鎮靜藥(阿片類、非甾體類鎮痛藥)、麥角胺類、舒坦類藥物,但療效有限,頭痛緩解時間短暫,且易成癮,有耐藥現象,可引發頑固性偏頭痛等。

本病屬于中醫學“頭痛”范疇,又稱偏頭風,其痛勢甚劇,或左或右,或連及眼、齒,痛止如常人;其病機多為肝經風火上擾清竅所致。《醫學心悟》認為,“偏頭痛,其痛暴發,痛勢甚劇,或左或右,多系肝經風火上擾所致”。根據中醫絡病學理論,久痛入絡,久病夾瘀,不通則痛,故立平肝息風、活血通絡為治療大法。自擬治偏痛方中川芎辛溫升散,能上行頭目,祛風止頭痛,又能旁通經絡,祛風活血止痛,故有“頭痛不離川芎”之說;天麻、鉤藤息風止痙、平抑肝陽,善治肝陽上亢、肝火上擾之頭痛;白蒺藜苦辛平,歸肝經,具有平肝疏肝、祛風明目之效,與鉤藤、天麻合用增強平肝之功;龍骨咸寒,歸心、肝、腎經,具有鎮驚安神、平肝潛陽之功效;全蝎辛平,歸肝經,具有息風止痙、通絡止痛之功效,能搜肝經之風,治療頑固性偏正頭痛;白芷辛溫,歸肺、胃經,具有祛風、通竅止痛、燥濕等作用,為陽明頭痛之引經藥;丹參活血祛瘀、清熱除煩安神。川楝子苦寒,歸肝經,行氣止痛,治療肝郁化火之諸痛;延胡索辛苦溫,歸肝經,具有活血止痛之效,《本草綱目》謂“延胡索,能行血中氣滯,氣中之血滯,故專治一身上下諸痛”,與川楝子配伍組成金鈴子散,能治肝經熱痛。藥理研究表明,川芎具有抑制血管平滑肌收縮作用,并對動物中樞有鎮靜作用。以上諸藥配合可共奏平肝息風、活血通絡之功,故收效良好。