幽靈之城馬丘比丘

編譯 魏明

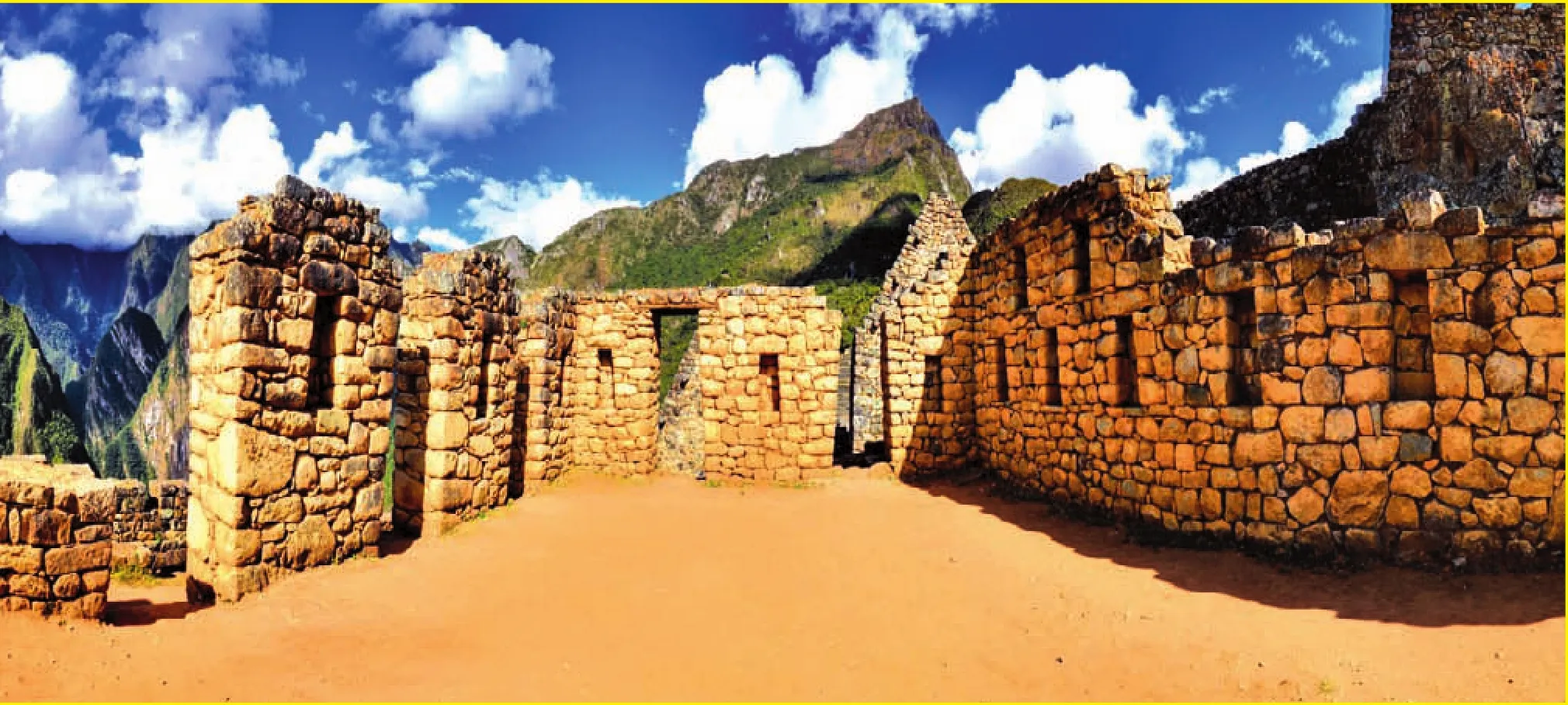

在高高的秘魯安第斯山頂,雄踞著一座叫馬丘比丘的古代城市。沒有城墻,因此這座古城看上去并不像是一座城堡。城里有噴泉和小水池,有寺廟和用花崗石雕鑿而成的奇異圣壇,卻少有線索來解釋缺乏鐵制工具和輪輻的當地古人是如何創建這一山頂奇跡之城的。除此之外,對于究竟是誰建造了這座城市、為什么要把城市建在山頂上這類問題,一直以來也無確切答案。直到現在,新的研究才開始從曾經生活在此地的人們的骨骸中破解這種種奧秘。

坐落于安第斯山一條高度超過2400米的狹窄山脊之上的馬丘比丘城,是一個遙遠偏僻而又神秘莫測的古代遺跡。在這座山頂古城中,分布著超過200個建筑結構,其中每一個都是由經過精致刻鑿的石頭建造的。一些建筑看上去像是住房,另一些則是寺廟。這些建筑包圍著面積為1英畝(約4000平方米)的綠地,而所有建筑和這片綠地都由露天水道和噴泉供水。

如今,這里是空無一人的廢墟,是一座名副其實的失落之城和幽靈之城。然而,這里的門戶和通道分明昭示著這里曾經人丁興旺,這座古城曾經壯麗驚人。可是,這座城里沒有任何的文字線索,也沒有任何雕刻可以暗示建造此城的目的。而在馬丘比丘的最高點,奧秘進一步加深——這兒聳立著一根雕鑿精美的石柱。

從這個最高點眺望四周,壯美的風景會讓你不由自主地感到訝異而又好奇:這座古城的建造者,當初是怎樣把這么多巨石送到山頂上,怎樣將它們雕鑿得如此精細,又怎樣在不使用灰泥的情況下將它們安放就位,從而牢牢支撐建筑的墻壁?究竟是誰建造了馬丘比丘?他們又是如何在這個“不可能之地”建造了這座令人不可思議之城的呢?

更讓人迷惑的是:他們為什么要放棄這座奇跡之城?在馬丘比丘,隨處可見有正準備安放、但工作突然中止跡象的石頭。2010年2月,考古學家正式宣布,通過對馬丘比丘遺址進行新的發掘,同時對這座古城下面進行首次發掘,破解上述奧秘的線索正在浮現。

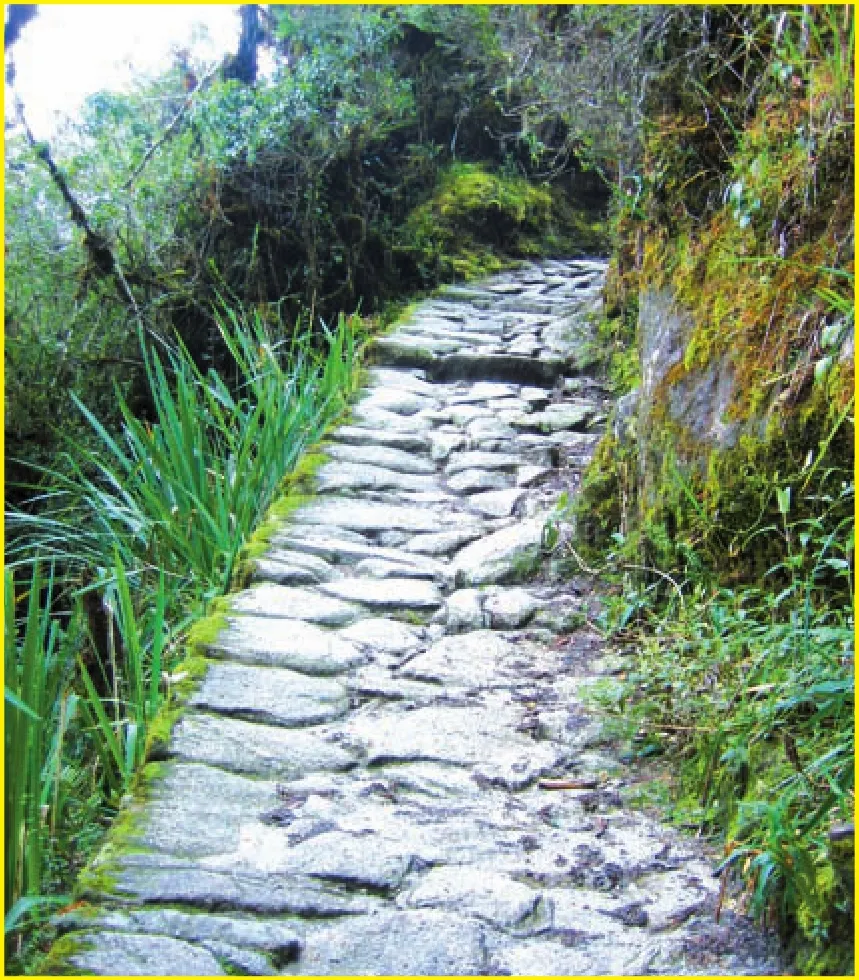

破解馬丘比丘之謎并非易事,因為從山下前往這座古城的道路異常艱險,堪稱全球最難的道路之一。這條被稱為“印加之路”的天路的建造者,就是不懼高度、勇猛攀巖的印加人。印加人之所以能在15世紀中期迅速崛起,部分原因就是他們建造了雖然這么險、但同時又這么好的山路。直到今天,這個總長超過16000千米的道路網絡仍然清晰可見。

“印加之路”中的一段

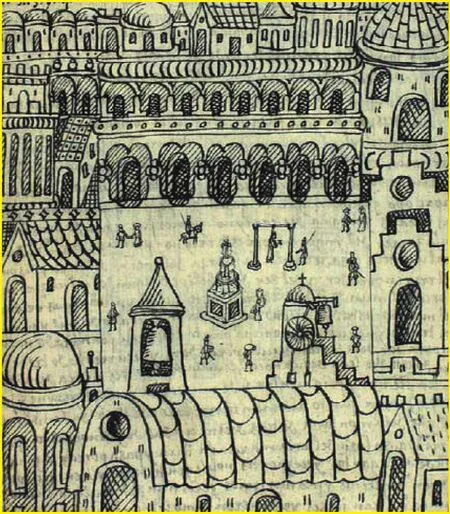

華曼·波馬的一幅畫作

印加人留下的其他種種證據也證明,他們是工程大師和能工巧匠。他們的梯田、水道和石頭城市完全可以同古羅馬建筑相媲美。但和古羅馬人不同的是,印加人是在沒有輪子、沒有鐵器、也沒有書面文字的情況下完成這一切的。印加人雖然有被稱為“其普”的計算體系,就是用打結的繩子來計數,但卻沒有對他們的生活和歷史留下任何記錄。于是,現代人對印加人的了解,大部分是來自于在16世紀征服印加人的西班牙殖民者,而殖民者對被殖民者的記敘中不可避免地帶有嘲諷式的偏見。

不同的記敘則來自于一位名叫華曼·波馬的印加藝術家。波馬出生于西班牙人到達秘魯之后不久,因此他是跨越了殖民者和被殖民者兩個世界的觀察者。波馬創作的成百上千幅簡單畫作,描繪了印加人的農業技術、王室生活以及印加人榮耀的征服歷史。從西班牙人和波馬的描述中,今天的考古學家已經知道印加人是兇猛的戰士,他們曾征服幾十個民族,從而建立起當時世界上最大的帝國之一,印加帝國的疆域曾經寬達大約3800千米。

為了養活自己,印加人變陡坡為梯田。有證據表明,印加時代開墾的農田甚至比今天的秘魯農田總數還要多。但有關印加人的最驚人細節是:印加帝國只統治了短短100年,然后這個帝國就轟然坍塌,首先是疾病肆虐,然后是內戰不斷,最后被西班牙殖民者終結。

考古學家從西班牙人那里知道,最后一個印加國王退隱到了安第斯山中一個叫做維爾卡邦巴的城市,并在那里堅持了35年,但最終這座城市在1572年被西班牙人毀滅了。奇怪的是,西班牙人沒有留下有關維爾卡邦巴城的確切位置的記錄,于是失落之城維爾卡邦巴的傳奇就誕生了。

這個傳奇的誘惑力是如此之大,以至于幾乎在350年之后,美國探險家海勒姆·賓厄姆專程到秘魯探尋維爾卡邦巴古城。1911年1月24日,賓厄姆帶著相機到達了一條山脊頂,也由此步入歷史。“它簡直太神奇了!”賓厄姆后來寫道。那么,這個“它”究竟是什么呢?賓厄姆按照當地人的說法把它叫做“馬丘比丘”,而他相信:馬丘比丘就是失落之城維爾卡邦巴。一年后,賓厄姆帶領的探險隊發現了超過100座墓葬,他由此更加堅信自己找到了傳說中的維爾卡邦巴城。

賓厄姆和他的骨骼專家喬治·伊頓博士對這些墓葬中的骨骸進行了深入檢驗,最后得出了一個令人大跌眼鏡的結論:其中80%的死者都是女性!對此該如何解釋呢?根據西班牙人的記述,印加帝國最漂亮的女子都被集中到了一座山中“修道院”,她們大約在8歲時就被送到那里,余生全部為印加國王服務。賓厄姆認為自己找到了這些被后人稱之為“太陽圣女”的女子的遺骸。他還進一步推測,當最后一個印加國王退隱山中以躲避西班牙人時,他把自己的所有“太陽圣女”都帶至此地。

賓厄姆認為,這些女性骨架完全可以證明,這座雄偉壯觀的馬丘比丘城正是傳說中的維爾卡邦巴城。1913年4月,賓厄姆的考古結論及現場照片在美國《國家地理》雜志發表后,立即引起巨大的轟動,賓厄姆也由此成為一個明星。

但問題是,賓厄姆的驚人結論實際上并不正確。對于其他印加廢墟的調查表明,西班牙人毀壞了他們發現的幾乎每一個印加圣址,而在馬丘比丘,除了自然風化留下的創傷,整座城市幾乎毫發無損。而駁倒賓厄姆結論的最令人信服的證據,卻正是他在馬丘比丘遺址發現的那些骨骸。今天的法醫人類學家重新檢驗了這些骨骸,結果發現:這些死者中的男女比例各為約50%,這與喬治·伊頓當初的檢驗結論大相徑庭。為什么會這樣呢?為了從骨架上確定死者的性別,就必須考慮種族和人種因素,而伊頓當時只參考了歐洲人的骨架特征,以為骨骼較小者就是女性,而事實上安第斯山居民的體形都相對矮小。

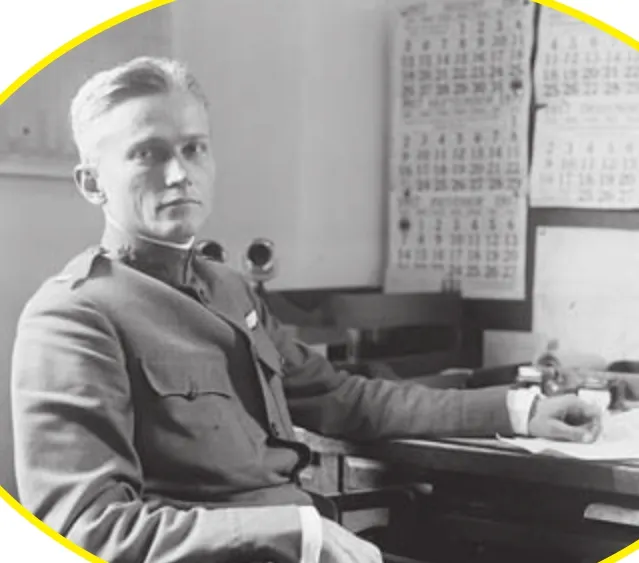

美國探險家海勒姆·賓厄姆

今天的法醫人類學家還發現,這些死者中雖然有多個小孩,但他們的年齡同“太陽圣女”相比還是差得太遠。根據種種跡象,這些死者中有大量“太陽圣女”的可能性被徹底排除,而馬丘比丘就是維爾卡邦巴的結論自然也就失去了立足之本。那么,馬丘比丘究竟是一座什么樣的城市呢?

馬丘比丘是一座什么樣的城市呢?一座軍事堡壘?抑或一個宗教中心?

在馬丘比丘附近有一個叫做帕塔拉卡塔的小鎮,考古學家在那里發現了一個線索:帕塔拉卡塔曾經向馬丘比丘的所有居民提供食糧。沿著印加道路網,從馬丘比丘步行至帕塔拉卡塔需要幾小時,帕塔拉卡塔也是距馬丘比丘最近的可以進行大規模農耕的地方。不過,帕塔拉卡塔居民看來也并不僅僅是農人,他們同時可能還擔負著其他職責,比如工匠和建筑師,他們有可能正是馬丘比丘的建造者。

一名當地向導在帕塔拉卡塔鎮上方一個幾近垂直的峭壁上發現了一處墓葬,經考古學家觀察推斷,此墓在過去500年一直保持原封不動。考古學家此前曾調查過該地區的許多容易到達的墓葬,這些墓葬都很簡單,基本上就是把遺體放進山洞里而已,而新發現的這座墓葬不僅難于到達,而且有明顯的建造加工痕跡。考古學家在墓中發現了9具人骨架,其中許多都顯示出曾受損傷的征兆,而且很像是日常活動所致,例如從高處墜落或被重物墜壓。假如真是這樣,這些骨傷就有可能是在采石場中造成的。如此看來,這些死者的確有可能正是馬丘比丘的建造者。

由演員扮演的“太陽圣女”

古印加帕塔拉卡塔鎮遺址

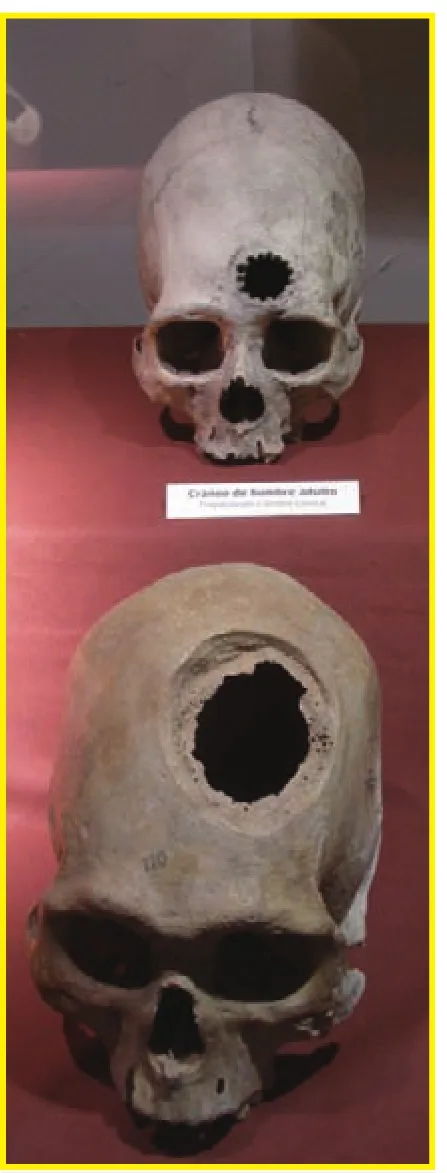

經過進一步的檢查,科學家發現其中一些人頭骨上竟然有洞,而且明顯是一種叫做“環鉆術”的印加手術留下的痕跡。所謂環鉆術,就是去掉一部分頭骨以釋放骨裂所造成的顱內壓,說白了這就是一種顱骨手術。在印加帝國發現的許多愈合的頭骨都證明,印加人是做環鉆術的高手。

這些人為什么要做環鉆術呢?他們的顱傷到底是由事故還是暴力造成的呢?以其中一具顱骨為例,額骨完全斷裂,洞一直延伸到了額竇,這明顯不屬于事故致傷,而很可能是武器所傷,也就是戰爭的結果。事實上,在這座新發現的印加墓葬中,有不少頭骨都顯示出明顯的鈍器傷害特征,例如典型的棍棒傷痕。也就是說,這些死者并不是馬丘比丘的建造者,而有可能是印加戰士,是馬丘比丘的保衛者。

此前不少學者認為馬丘比丘是一處平和的宗教圣所,而這一新發現表明這種觀點只是一種缺乏依據的臆測。不過,馬丘比丘城中確實有不少寺廟,例如三窗廟、禿鷹廟、太陽廟,后者建在一塊巨石之上,在兩至日(冬至與夏至)時會被陽光照得閃閃發亮。而在馬丘比丘城的最高點,還有一根被稱為“拴日石”的石柱。如此看來,上述各種證據就顯得有點自相矛盾了:馬丘比丘究竟是一座軍事堡壘還是一個宗教中心?

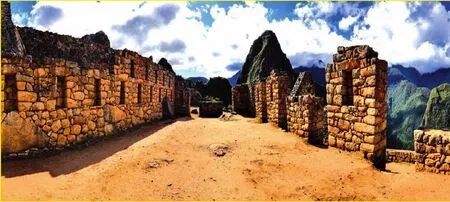

馬丘比丘城中的三窗廟遺址

接受過環鉆術的印加人的頭骨

答案或許在庫斯科(秘魯南部城市,11世紀初起至16世紀為印加帝國首都)被找到了,這座城市至今居住著印加人的后裔。在每年羅馬天主教的基督圣體節期間,當地人都要將圣母瑪利亞和其他15位圣人的雕像移出教堂,搬到廣場上,以此表示敬意。不過,他們舉行儀式的許多風格,比如演奏樂器和抬著雕像游行,卻是十足的印加風格。這也并不奇怪,因為這實際上是當地的基督徒們對印加宗教儀式進行的一種“修訂”。

據此可以想象,500年前的印加人也一樣游行走過庫斯科城,所不同的是他們當時抬著的并不是基督教圣徒的雕像,而是他們自己的國王的木乃伊——國王被印加人尊為神明。那么,會不會是其中的一位印加國王下令建造了馬丘比丘呢?單就馬丘比丘的建造技藝本身來看,它已明顯暗示出王室風格。科學家估計,馬丘比丘城的建造至少花了50年時間。由于印加帝國只存在了短短100年,所以科學家關注的焦點自然是最早期的印加國王,因為只有他們才有足夠的時間來建造馬丘比丘。那么,下令建造馬丘比丘的究竟是哪一位印加國王呢?

庫斯科城內的印加石墻遺址

根據一位名叫伯納比·科布的西班牙耶穌會會士的記述,目標指向了印加帝國的締造者帕查庫提國王。雖然迄今沒有發現可以證明他是馬丘比丘締造者的證據,但他的名字中潛藏著一個小小的線索——“帕查庫提”意為“他是世界的重建者”。

當今考古學家對帕查庫提的了解,在相當程度上要歸因于科布神父,此人是在西班牙人征服印加人之后的16世紀晚期到達秘魯的,他的記述是依據對印加后人的采訪。根據科布的記述,帕查庫提同時還是一位著名的建筑師,在建立統一的印加帝國之后,他把余生都花在了為自己修建宏偉的廟宇、宮殿和堅實的堡壘方面。

馬丘比丘的精美石工同帕查庫提在其他印加城市修建的廟宇石工非常相似,這暗示馬丘比丘的建造者確有可能正是帕查庫提。不過,將帕查庫提同馬丘比丘聯系起來的最令人信服的證據,則來自于保存在庫斯科殖民檔案中的一本由西班牙人建立的花名冊。在這本年代注明為“1568年”的花名冊中,不僅提到了“比丘鎮”這個名字,而且還注明其主人是“印加·尤潘基”,也叫“帕查庫提”。這一證據確定無疑地證明,下令建造馬丘比丘的人正是首任印加國王帕查庫提。

帕查庫提像

印加人究竟是如何建造馬丘比丘這一山頂奇跡之城的呢?一組水利學家經過15年的研究,終于查明了其中的秘密。

創建馬丘比丘,地點的陡峭并不是唯一的難題,該地區每年的暴雨經常引發山體滑坡,而且這塊區域位于兩條地震斷層線之上,這就使得在這里建造石頭城市真是難上加難。

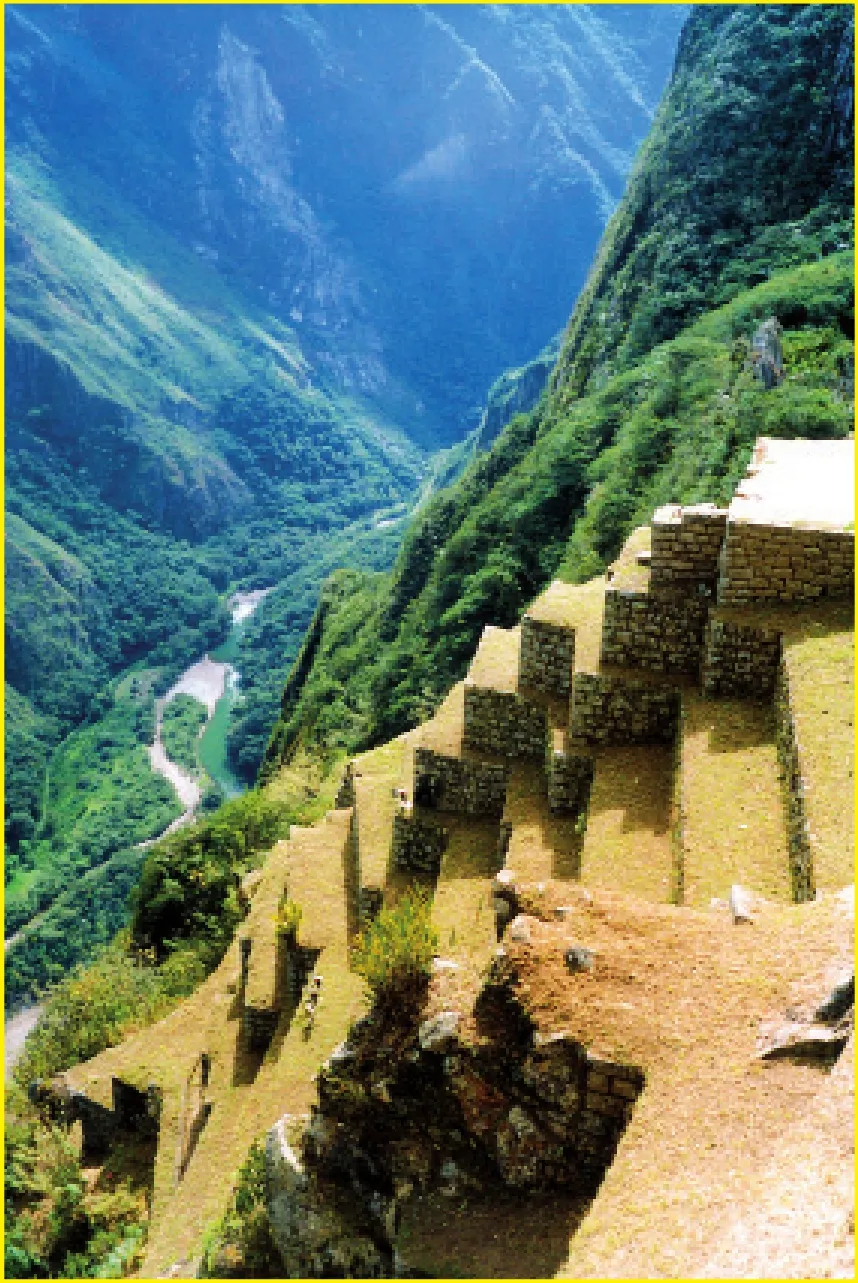

不過,馬丘比丘所在位置的確擁有兩大優勢:附近有新鮮的山泉和充足的花崗石來源,本地恰好還有一個采石場。當印加工程師們開始建城時,他們做的第一件事就是加固大山,防止山體滑坡。為此,他們建造了由一層又一層梯田構成的壯觀壁壘。科學家指出,從嚴格意義上說,馬丘比丘其實并不只是山頂上的馬丘比丘城,應該還包括從山下一直延伸到山頂的那一層層梯田,它們才是馬丘比丘的真正根基。

這些梯田其實并非嚴格意義上的農田,因為其中雖有一些被用于小規模農作,但建造它們的主要目的卻是排水以加固山體。如果不這樣做,雨水就會把山坡變成泥漿,馬丘比丘也就不會有立足的根基。

為了防止山體滑坡,印加人創建了復雜的排水系統。考古學家在山坡梯田內發現了肥沃的表土層,下面是一層沙土,再下面是大大小小的碎石和石頭。顯然,這樣的土層結構具有層層過濾雨水的作用,哪怕大雨傾盆,梯田也從來不會被水淹。具體而言,水不是沖下山坡的,而是慢慢地從土壤滲下去的,因此不會造成侵蝕。

以這種基本設計為指導,印加人在大山上建成了第一層梯田,然后是第二層、第三層……不斷重復,一直建到了山頂。到了山頂之后,印加工程師們必須克服更大的水問題。馬丘比丘城的地面都是用石頭鋪好了的,所以能排水的地方很少。然而,印加人早就預見到了這個問題,因此在建造城市的過程中,他們在全城仔細修建好了超過一百條排水道,而且其中許多條排水道將來自城區最高位置的徑流集中到城中央廣場。考古學家在城中央廣場的深入發掘顯示,那里有一個卓有成效的排水系統:在常見的表層土和小石頭層下面,有一個厚厚的白色花崗石碎料層,這是印加人多年來辛苦鑿石的結果,而鑿石的目的正是為了建造一種地下排水道。

印加人建造的馬丘比丘梯田(臺階)

馬丘比丘城中的一個排水道

這無疑是一項浩大的土方工程,深度達到地面下近3米,覆蓋面積數英畝。地下水道收集積水,使之分流離開馬丘比丘城。據建筑學家估算,在建造馬丘比丘城的過程中,印加工程師們至少將一半的功夫都花在了打地基以確保馬丘比丘城能永久存在方面。

在印加人不遺余力地為馬丘比丘城排水的同時,他們也建造了噴泉,這樣做的目的或許是為了慶祝自己的業績。城中迄今一共發現了16處噴泉,其中每一處噴泉都不但設計漂亮,而且還在提供飲用水方面很實用。這些噴泉都由附近馬丘比丘山坡上的一處天然泉供水,印加人建造了一條坡度剛好的水道,經由這條水道流進噴泉中的水量足以為馬丘比丘城中的大約1000位居民提供日常生活用水。

了不起的不僅僅是這樣的水利工程,更是印加人巧奪天工的鑿石工藝。花崗石的硬度很高,盡管印加人缺乏鐵制工具,但他們還是將花崗石變得能為己所用。那么,他們是怎樣做到這一點的呢?馬丘比丘采石場為考古學家提供了線索。在這個采石場中發現的石頭證據表明,印加人鑿石的基本方法就是直接捶打石頭。他們先用大型工具重擊大石塊,使之分裂,然后運用較小但更堅韌的工具鑿出結實而又光滑的表面。石頭鑿好之后,他們把它放在滾木上或泥漿中,推至建筑工地附近。最后一步就是把石頭放置到位,并且讓它同相鄰石塊契合得緊緊的。

因王室命令驅使而建造的馬丘比丘城堪稱是印加工程與藝術的一座豐碑,但仍有許多奧秘未解:為什么要花這么大的功夫來建造一座城市?為什么帕查庫提要下令在這么一個“不可能之地”建造馬丘比丘城?建城是不是源于宗教目的?

考古學家對印加宗教的了解,同樣是來自于科布神父在西班牙人征服印加之后寫作的文獻。科布神父寫道:“印加人對自己奉為神靈的太陽、水、地球和其他許多事物,都以一樣的敬意和一樣的儀式加以崇拜。”印加人相信,太陽和大山都是必須通過儀式進行安撫的神。科布記錄了這些祭拜儀式中的一種——殺兒童祭祀。不過,科布的這一記述是否帶有殖民者的偏見而屬于捏造呢?讓考古學家有些意外的是,科布的這一描述竟然在1999年得到了證實,當時,高山考古學家在阿根廷一座高高的山峰上發現了完好保存的兒童木乃伊,而進一步的研究證實,這些都是被殺死后獻給科布所描述的山神的孩子。

馬丘比丘城中的一處噴泉

科學家在檢驗一具被殺死以獻祭的印加兒童的木乃伊

矗立在馬丘比丘城中心的拴日石

馬丘比丘城所在的神秘位置或許也正好解釋了這座城市建于山頂的目的。考古學家將這種解釋稱為“圣景”理論。這種理論認為,印加人不僅崇拜太陽、河流和山神,而且相信自己能夠通過同這些神靈“融為一體”獲得力量。那么,這種“融為一體”是如何做到的呢?

即便對于印加人來說,馬丘比丘山的山頂也是一個建造城市的不同尋常之地。印加帝國的都城庫斯科和比薩卡之類的其他印加城鎮,都建在平坦得多、很容易前往的地方。而馬丘比丘城不僅偏僻,還很遙遠——在印加帝國時代,從庫斯科步行去馬丘比丘城要走整整5天。就算是在今天,旅游者從庫斯科前往馬丘比丘廢墟也要先坐4個小時火車,再坐汽車,而且這趟汽車之旅路途顛簸、艱險。

那么,印加人為什么要把城市建在山頂呢?縱觀馬丘比丘城及其周圍地區,處處有跡象暗示這個問題的答案——在一些地方,印加人把石頭雕鑿成馬丘比丘城周圍的神圣山峰形狀,當作圣像來展示。

在印加時代,如果人們從比馬丘比丘城更高的海拔前往此城,他們就會看見這座城市被神圣的烏魯邦巴河所環繞。對處在農業時代的印加人來說,沒有什么東西比水更重要,因此馬丘比丘城所在的地點自然就很重要。還有一個證據把馬丘比丘城同“圣景”理論聯系起來,這就是那根聳立在金字塔形狀的馬丘比丘城頂部的被稱為“拴日石”的石柱。“圣景”理論認為,這根石柱和四個山神(馬丘比丘城周圍的四座最高的山峰)一樣,對印加人來說具有至高無上的重要性。事實上,拴日石不僅是馬丘比丘城的中心,而且也是周圍這一整片風景的中心。四座最高峰環抱著馬丘比丘城,而它們恰好位于東南西北四個方向。靠近圣河、與四個最強大的山神連線,這些很可能使得馬丘比丘峰對印加人來說具有不可抗拒的吸引力。

對第一位印加國王帕查庫提來說,馬丘比丘城究竟有什么實際用途呢?在這座城內有一處王室宅邸,它靠近第一處噴泉,保證國王能飲用最純凈的水。不僅如此,它也靠近城中最重要的寺廟。可是,馬丘比丘城究竟是帕查庫提的朝廷所在地、宗教中心還是軍事前哨,則仍是一個謎。

對賓厄姆所發現的人骨架進行的重新檢驗,給出了一個可信的解釋。在賓厄姆于1912年進行的發掘中,他的探險隊誤將這些人骨架辨識為“太陽圣女”。最近,科學家對這些人骨架進行了再度檢驗。一旦這些人的身份被確定,馬丘比丘城的具體用途就有可能得到解釋。

在這次檢驗中,科學家在這些人骨架上沒有發現暴力傷害的證據,因此可以斷定這些人不是士兵;而根據考古學家的發現,這些死者的墓葬都很簡單,沒有值錢的隨葬品,這意味著他們不是王室人員。此外,在這些人骨架上,有跡象表明這些人也不是普通勞工,而似乎是介于普通勞工和貴族之間。例如,即便是在其中的成年死者骨骼上,都少有關節炎的征兆,這說明他們的勞動強度并不大,并未從事過石工或把石頭搬上山坡之類的重體力活。

然而,表明這些死者身份的一個關鍵線索來自于他們的飲食結構。為了查明他們的飲食結構,科學家使用了一種叫做“同位素分析”的技術。在檢驗中,科學家將少許骨骼樣本氣化,以尋找被吸收進骨結構中的食物的化學痕跡,結果發現了高含量的碳13同位素,它是玉米的標記。盡管玉米在今天的秘魯是常見食物,但是在印加時代卻是王室食物。事實上,在梯田土壤中發現的數百個花粉樣本表明,在馬丘比丘城周圍種植的少量作物中主要是玉米。

馬丘比丘城中的王室居住區遺址

玉米富含碳水化合物,吃起來有點費牙齒,難怪這些死者中的很多人出現了牙膿腫和掉牙。如此看來,這些人盡管不是王室人員,卻能經常享用王室的玉米,而且不用干大量重活,那么他們究竟是馬丘比丘城中的什么人呢?考古學家最終確定,這些人其實是一大群王室侍者,而馬丘比丘城正是帕查庫提國王的一處王室莊園城,是一處安詳的退隱處,是帕查庫提和朝臣們前來休息、祭拜和享受的地方。在這里,當然需要一批訓練有素的王室仆人來伺候他們。

不過,在附近的帕塔拉卡塔鎮墓葬里取得的新發現,卻與上述祥和的場景格格不入。在這些墓葬里發現的不少死者的骨架上都有嚴重的傷痕,這暗示馬丘比丘城或許也沒能擺脫戰爭的陰影。那么,馬丘比丘城為何會成為集戰爭與和平為一體的地方呢?

根據西班牙人的記載,在帕查庫提掌權大約10年后,印加人征服了馬丘比丘峽谷。或許是為了紀念勝利,帕查庫提下令修造馬丘比丘城。考古研究表明,印加人也精于心理戰,他們在山頂修建宏偉的馬丘比丘城,很可能是為了讓生活在山谷上面和下面的人們都能看見這座圣城。這樣一來,馬丘比丘城就傳達了一個關于征服與占據的信息:這座山頂奇跡之城的主人擁有著這一大片土地,同時也控制著在這片土地上生活的人們。

由此看來,馬丘比丘城就是印加力量的一個令人敬畏的象征,是帕查庫提的一個壯觀的炫耀物,是把印加人同圣山圣水聯系起來的紐帶,而不僅僅是古代工程技術的杰作。可是,假如這座山頂之城的確是印加人展示其宗教與軍事力量的地方,那為什么西班牙殖民者不像自己糟踐其他印加城鎮那樣來糟踐馬丘比丘城呢?為什么在西班牙人的正式文件中從未描述過馬丘比丘城?

部分答案還是要到庫斯科的基督圣體節游行中去尋找,這個一年一度的儀式是當地人對印加儀式所做的“改版”。 當時的印加人在舉行這一儀式時,他們帶著木乃伊尤其是國王的木乃伊游行,而非像今天的人們那樣帶著基督圣徒的雕像游行。1471年,在帕查庫提逝世后,他沒有被埋葬,而是被制成了木乃伊。具體的過程如今已不清楚,但有一種理論推測,他的遺體是被逐漸風干的:白天被置于灼熱的陽光下炙烤,夜間則接受低溫冷凍,如此交替,最終完全脫水而成為干尸(即木乃伊)。

馬丘比丘城居住區全景照

耐人尋味的是,今天的當地克丘亞人保存美洲鴕肉的做法與此很相似,其結果就是“肉干”,這也是英語中借用的少有幾個克丘亞詞語之一。一旦被制成木乃伊,帕查庫提的遺體就繼續在瑪雅世界的政治和宗教生活中起著活躍的作用。由印加藝術家創作的繪畫證實了王者木乃伊在這方面的用途。雖然考古學家并未找到過印加王室木乃伊,但有證據顯示,每當舉行重要的儀式和游行時,國王的木乃伊都會被帶來,侍者在一旁驅趕蚊蠅,同時每天給木乃伊獻上食物。也就是說,國王的木乃伊就像國王在世時那樣繼續受到崇拜,繼續控制或被借以控制印加社會。

對國王木乃伊的照顧和處置,是由一組叫做“巴納卡”的家族成員來承擔的,他們同時掌管這位國王的一切不動產。然而,隨著時間推移,就連帕查庫提本人也資源短缺了。于是,建造馬丘比丘城的工作放慢了下來,接著全盤中止,這是因為帕查庫提的后人們有更緊迫的事要做——甚至西班牙殖民者還沒來,天花就先期而至,接下來是血雨腥風的內戰,最終導致印加帝國土崩瓦解。帕查庫提死后還不到60年,印加帝國就在西班牙人的鐵蹄下徹底坍塌。其中某一時段,馬丘比丘城中的人們也許會說:“看來沒人會來這里拜訪了。”自然,到那時這座奇跡之城也無需再照料了。于是,除了那些最忠實的王室侍者外,其他人恐怕都已遺忘了馬丘比丘城的存在。再過了一段時間,很可能就連最忠實的侍者也離開了。這樣一來,西班牙人恐怕從未聽說馬丘比丘城,而更重要的是,他們從未發現這座山頂城市。

烏魯邦巴河環繞馬丘比丘城

對現代人來說,這可真是最幸運的“錯誤”,罕有的一個印加古城遺址就這樣安然逃過歷史的劫難。當然,馬丘比丘城依然潛藏著諸多驚人的奧秘,等待科學家去一一破解。