生物的納米世界

■ 潘震澤

近年來,“基因”與“納米”這兩個詞,不但是報章雜志最熱門的科學報道題材,同時也是政府投資最巨的兩個項目。有朋友將兩者戲稱為“蛋炒飯”,雖然此“基”非彼“雞”,此“米”非彼“米”,但也頗為傳神。

按一般的認知,基因屬于生物學家研究的范疇,納米則屬于物理及工程的領域,但科學研究跨行跨界的,比比皆是,不足為奇。學物理的多有人涉足生理及分子生物的研究,學生物的人更是經常在微觀的納米世界遨游,這只怕是行外人不能想象得到的。

古典的生物學屬于描述性的學問,無論形態、分類、生命史、生態等,多是記誦之學,比起數學、物理、化學等以計算為主的“硬”科學來,只能算是“軟”科學。

生命現象究竟是以化學還是以物理解釋為佳,科學史上曾有過激烈的爭執,從而分成化學醫學及物理醫學兩派。化學醫學的祖師爺黑爾蒙特主張所有的生命都來自化學反應,像是消化、生長、發酵等;而物理醫學的代表巴格利維則認為生命現象必須以楔子、天平、杠桿、彈簧以及所有其他的機械原理來解釋。18世紀的英國醫生漢特在演講時發表過一番揶揄之詞:“有些生理學家會說胃是個碾磨廠,有的說是個發酵槽,還有的會說是個燉肉鍋;依我看來,胃既不是碾磨廠,也不是發酵槽,更不是燉肉鍋。在座諸位,胃就是胃。”

物理醫學與化學醫學之爭,當然早已告終,生命現象必須同時以物理及化學原理解釋,已成公認的事實。然而,現在的生物教學,尤其是奠定基礎的中學教育,卻仍然少了這樣的體認,非常可惜。對生物有興趣的,物理、化學下的工夫不足,學理工的,又少了些生物學的知識,兩者都有所欠缺。目前生物學里只有少數傳統分支或許還可以置身事外,但真正尖端的研究絕對少不了物理與化學(還要加上數學)的幫助。數學、物理、化學底子越好的人,越能夠有所創新及突破,否則也就只能做些補充或模仿的二流研究。

生物學進入真正科學的領域,量化是一項重要指標,這對于一向以描述、記誦為主的學子來說,一開始是不容易適應的。我在美國念研究所的頭幾年,聽老師之間的交談,對于他們隨口可以說出細胞內外離子的強度、血中氣體、葡萄糖及荷爾蒙的濃度,以及各種生物構造的規格數字時,我都只有茫然以對,既無概念,也無能力分辨對錯;直到多年以后,才足以并駕齊驅。這份挫折感,遺留至今。

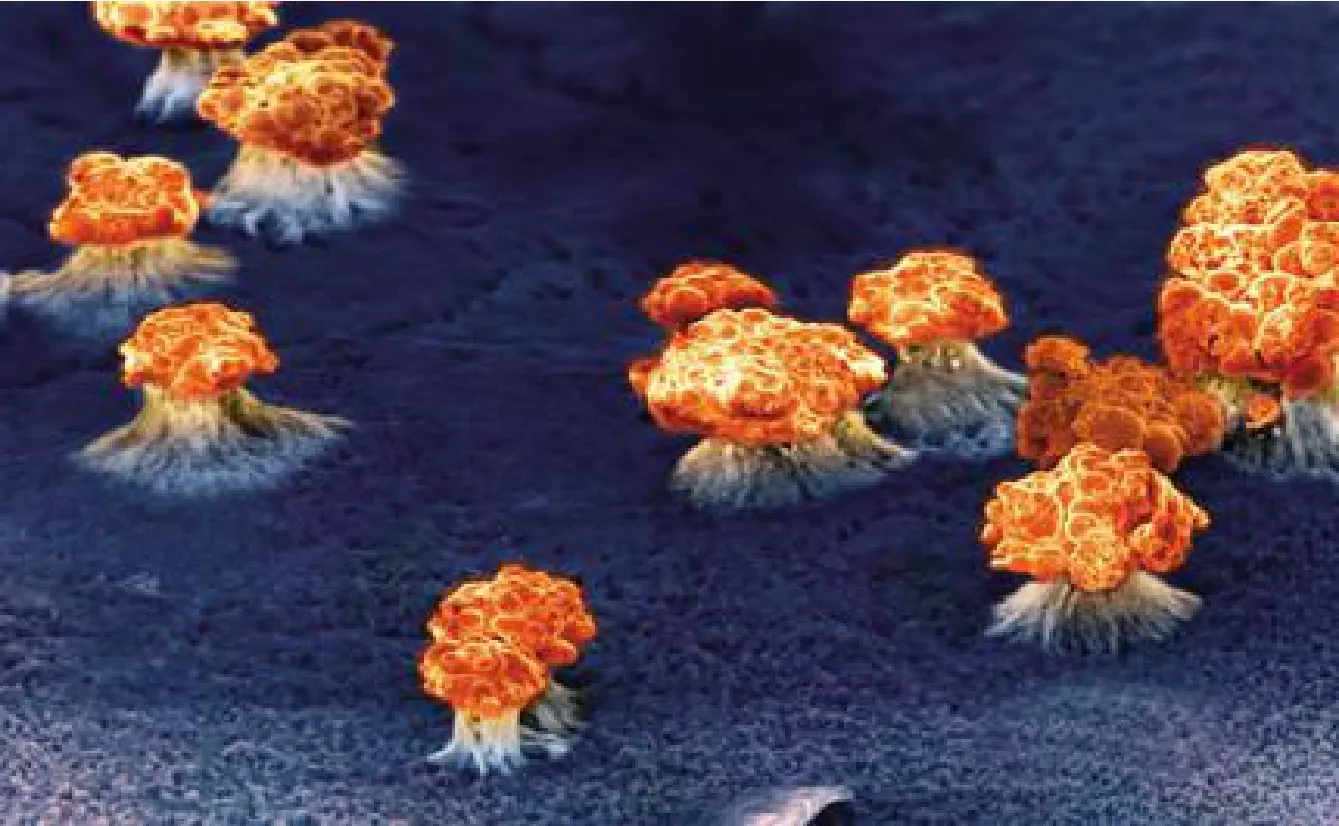

其實生命的現象,本在微乎其微處發生。人肉眼可分辨的極限在0.1毫米左右,只有在光學顯微鏡發明以后,將物品放大數百至上千倍,人類才看到了以微米為單位的細胞。至于細胞里頭更小的胞器、細胞與細胞的間隙、比細胞還小的病毒,甚至蛋白質及核酸等組成細胞的分子,就落入了納米的范疇,只有放大幾十萬倍的電子顯微鏡才可以觀察得到。至于“毫”、“微”以及“納”的量詞,是以10-3往下遞減,不單用在長度,也用在體積及重量的單位。

譬如血中的荷爾蒙,多是小分子的氨基酸、類固醇及蛋白質類,以濃度而言,都在每毫升幾納克,甚至皮克(“皮”比“納”又再降一級)。有人形容其量之微,就好比將一茶匙的食鹽溶在一個標準游泳池的水里一樣。像這樣低的濃度,早已超過任何以物理原理制作的天平所能計量的范圍。40年前,有人想到了結合生物的抗原抗體反應與物理的放射性元素特質,而發明了放射免疫測定法,成功測得了血中荷爾蒙的濃度,也徹底改寫了內分泌學。

如今納米科技在生物醫學的應用更多更廣,以納米規格制造的微型器械應用在疾病的檢驗、診斷和治療上,潛力無窮。追根究底,生命的組成及反應本屬于納米的世界,如今與納米科技結合,誰曰不宜?