網絡分析儀在數據電纜測試中若干問題的討論

龔江疆, 江 斌, 涂建坤, 尹 瑩

(上海電纜研究所,上海200093)

0 引言

隨著因特網的日益發展,數據電纜的應用也越來越廣泛,而數據電纜的電性能測試也變得越來越重要。目前數據電纜測試參數主要分為一次參數(電阻、電容等)和二次參數(傳輸性能及反射性能)兩大類,而二次參數的測試,最常用的測試設備是矢量網絡分析儀。對于許多廠家來說,由于配置了集成網絡分析儀的自動測試設備,測試人員只需進行簡單的計算機操作就能完成電纜的測試。但對于如何通過網絡分析儀的配置及設置,以便達到更高精度和更快速度的測試目的,大多數測試人員就不甚了解。本文就針對這一情況進行簡單的分析。

1 網絡分析儀的測試原理

網絡分析儀是一種通過正弦掃頻測量獲得線性網絡的傳遞函數以及阻抗函數的儀器。線性網絡指的是僅改變輸入信號的幅度和(或)相位,不會產生新的頻率信號的測試系統。網絡分析儀可分為矢量網絡分析儀和標量網絡分析儀。矢量就是復數形式,標量是實數范圍。體現在網絡分析儀上,矢量多了相角,有了實部和虛部,而標量只能測反射系數的模。數據電纜的測試一般應用矢量網絡分析儀。矢量網絡分析儀本身自帶了一個信號發生器,可對一個頻段進行頻率掃描。如果是單端口測量,則將激勵信號加在端口上,通過測量反射回來信號的幅度和相位,就可判斷出阻抗或者反射情況.而對于雙端口測量,則還可以測量傳輸參數。圖1、圖2分別為應用網絡分析儀測試數據電纜傳輸性能(以衰減為例)和反射性能(以特性阻抗為例)的原理圖。

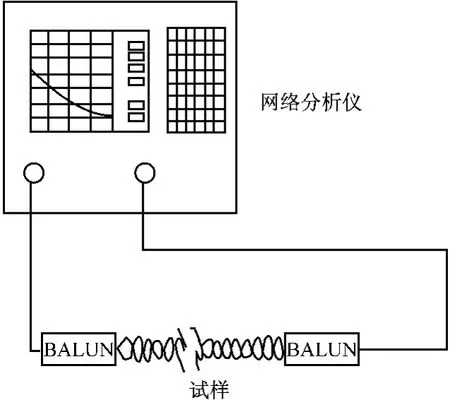

圖1 衰減測量原理

如圖1所示,矢量網絡分析儀的掃頻輸出端被接在平衡/非平衡轉換器(BALUN)上。從輸出端輸出的非平衡信號經轉換器轉換成平衡信號。平衡信號加載在被測對稱電纜的始端上,在末端又經轉換器轉換為非平衡信號,由矢量網絡分析儀來接收非平衡信號。網絡分析儀進行相應的處理后,就得到電纜的衰減。

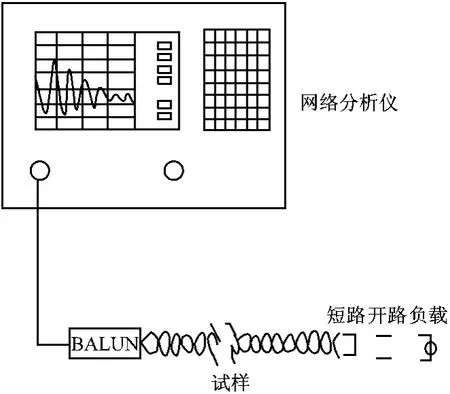

圖2 特性阻抗測量原理

如圖2所示,由矢量網絡分析儀發出掃頻信號,經平衡轉換后,加載在被測電纜的一端。由于電纜的結構不均勻,將產生反射信號。反射信號經由矢量網絡分析儀的定向耦合后,被矢量網絡分析儀接收,并進行相應的處理,從而能夠得到電纜的阻抗。

應注意的是,對于非平衡電纜的測試,可通過連接頭將電纜直接接在網絡分析儀的端口即可。

2 網絡分析儀的參數設置和選擇

要完成一次數據電纜的測試,必須對網絡分析儀配置一系列參數,而合理的參數配置和選擇是實現高精度測試目的的基本要求。以下分別對在測試過程中需要配置和選擇的測試參數做詳細的說明。

2.1 測試頻率

設置網絡分析儀掃描頻率范圍。按網絡分析儀的型號,可分為頻段設定和頻點設定這兩種方式。

頻段設定方式,需要設置掃描的起始頻率和終止頻率,或者設置中心頻率和頻寬;

頻點設定方式,可以設置多個掃描頻率點。

注意:無論采用何種設定方式,必須保證設置的頻率范圍或頻率點都在測試規范指定的頻率范圍。

2.2 掃描類型

常用的掃描類型可分為對數掃描和線性掃描兩種。這兩種掃描方式從頻率的分布而言,對數掃描可以保證在低頻段有足夠的頻率點數,從而保證低頻數據的精確性;而線性掃描則是一種整頻段按點數平均劃分頻率,如果要保證低頻段數據的精度,必須設置足夠多的點數,但是這將會導致測試速度變慢而影響測試效率。由于目前所測試的數據電纜基本上都在300 MHz以內,對于低頻數據的測試精度要求比較高,因此,宜采用對數掃描的方式從而有效保證低頻數據的測試精度。

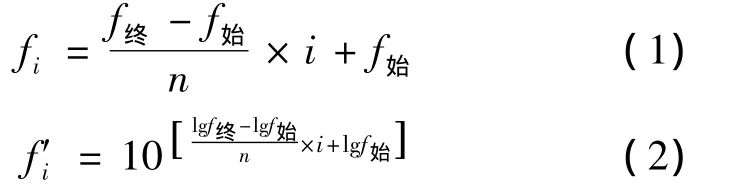

式(1)和式(2)分別為線性掃描和對數掃描時的測試頻率計算公式:

式中,fi、f′i分別為線性掃描和對數掃描方式下第 i點的頻率;f始、f終分別為起始和終止的頻率;n為掃描點數。

以下舉例說明這兩種掃描方式的區別:

當設置測試頻率范圍為1~100 MHz。如果采用對數掃描時,選用點數401點,則在1~10 MHz范圍內有200點頻率分布點;而如果需要在線性掃描方式下且要保證1~10 MHz范圍內有200點的頻率分布點,則需要設置2 000點的掃描點數。這一設置條件對于某些網絡分析儀是無法達到的,而且也增加了測試時間。

2.3 掃描點數

起始頻率與終止頻率間的插入點數(即掃描點數)。對于網絡分析儀,須實時測試每個插入點的值;而對于兩個插入點之間的值,則采用函數擬合。因此選擇點數愈多,則每個離散頻率點的值愈接近于測試值。但測試點數的增多會使測試速度變慢。因此該參數的設置需要根據用戶的測試需求以及掃描方式的選擇而定。

2.4 系統帶寬

帶寬的選擇將影響測試精度及速度。帶寬就像一扇帶判定條件的“門”。帶寬選擇愈小,進入“門”內的信號愈接近于合格品,就能夠提高測試精度,但判定條件的提高自然使測試速度變慢。帶寬參數的變化,可以從網絡分析儀上直觀的觀察到系統的變化,當帶寬變小時,系統的本地噪聲會有一定程度的降低,掃描的抖動會變小,而掃描速度將變慢。在常規使用中,可以選擇1 000 Hz左右的帶寬,如果測試曲線不光滑或者抖動較大,可以適當下調帶寬值。

2.5 掃描時間

網絡分析儀在信號發送端發出信號后,會在指定的掃描時間之后,在接收端接收信號。通常網絡分析儀在上述參數確定后,會自動生成一個最小掃描時間,如果被測電纜比較長,在系統設定的最小掃描時間內,信號無法到達接收端,這可以適當增加掃描時間,以保證能收到信號為止(因數據電纜的傳輸速度小于100 ns/100 m,且測試長度一般最大305 m,系統設置的掃描時間遠大于傳輸時間,因此一般不用更改)。

3 網絡分析儀的校準

由于網絡分析儀的輸出和待測數據電纜輸入之間必然存在中間過渡件/連接件,使得理想網絡分析儀的測試平面和被測數據電纜的待測平面間出現了一個誤差網絡,所以網絡分析儀使用之前必須進行校準,用以消除測試鏈路中存在的系統誤差。在日常的網絡分析儀校準中應注意校準方式、校準方法和校準時間等三個方面。

3.1 校準方式

網絡分析儀有幾種方法來測量和補償測試系統誤差。利用不同誤差模型,消除其中的一項或多項系統誤差。通常是通過對高質量的已知標準件(例如:短路器、開路器、負載和直通件)的測量,從而可使網絡分析儀求解誤差模型中的諸項誤差。

目前我們測試的二次參數,可分為傳輸性能測試和反射性能測試,根據不同測試參數,對網絡分析儀的校準要求也不相同。在數字電纜測試中常用到兩類校準方式:單端口反射校準和雙端口全校準。

3.1.1 單端口校準

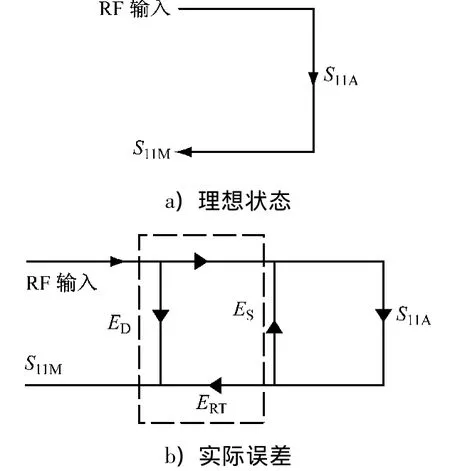

當只對被測件的反射性能感興趣,而且要求的測試精度相對較低時,可以使用單端口校準。對于單端口誤差模型,有三個誤差項(端口的方向性誤差、源匹配誤差和頻率誤差)。為了求解三個誤差項,由線性矩陣理論可知,需要建立三個不相關的方程來求解。校準的原理就是建立這三個方程。通過在測試面加入三個已知特性的校準件,例如開路件,反射系數理論上為1;短路件,反射系數理論上為-1;負載件,反射系數理論上為0。通過網絡分析儀測量這三個校準件,得到實際測量結果,也就得到包含三個誤差模型的線性方程,并通過求解就能得到三個誤差項。在后續的測量中,在直接獲得的測試結果中,先通過數學運算,消除三個誤差項帶來的影響,顯示給用戶的就是校準后待測數據的特性。圖3是單端口誤差模型。

圖3 單端口誤差模型

3.1.2 雙端口全校準

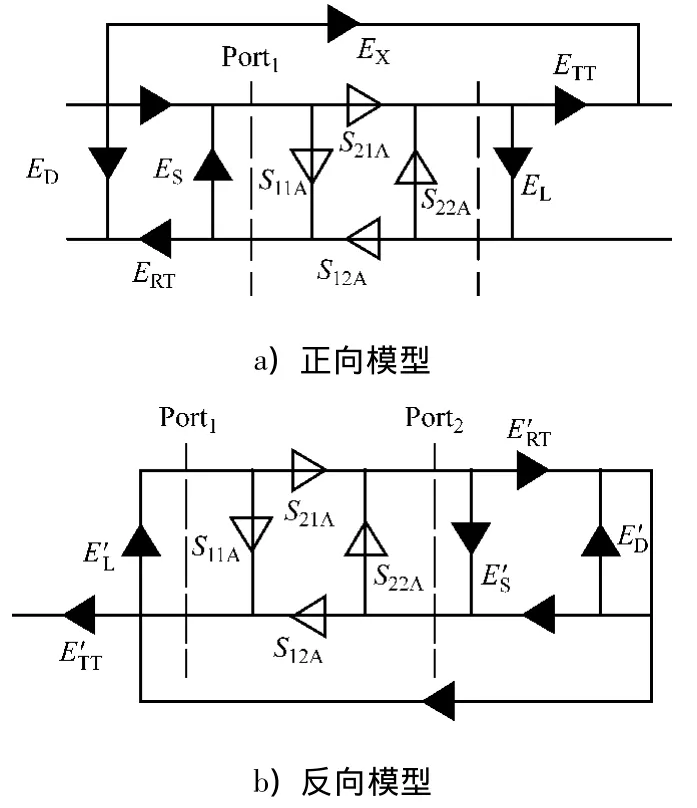

在數字電纜測試中,如果要求同時測試傳輸性能與反射性能,而且要求測試精度高時,就必須采用雙端口全校準。雙端口校準能夠消除正向和反向的方向性誤差、源匹配誤差、負載匹配誤差、隔離誤差和頻響誤差。圖4為雙端口模式模型。

圖4 雙端口誤差模型

和單端口校準一樣,雙端口的校準也是對已知數值的標準件進行精確的測試,求出12項誤差項,形成誤差系數數組(誤差矩陣)。在以后的測試中,利用這些數據進行誤差修正。

3.2 校準方法

對于數據電纜的測試,測試夾具是必不可少的。隨著測試頻率的提高,測試夾具對測試結果的影響也越加明顯。這種影響只能通過精心校準來消除。

采用測試夾具時,網絡分析儀的校準可分為兩類。從理論上講,這兩類校準沒有本質的區別,校準精度主要取決于所采用的校準標準和運算方法。

一類是將夾具視為網絡分析儀的一部分,直接采用與夾具測試端口相應的校準標準和網絡分析儀內部的校準程序做校準,其優點是簡單易行,但所采用的校準方法只能是網絡分析儀內部僅有的幾種。

另一類是在網絡分析儀已經校準到儀器的同軸端口條件下,測試已經嵌入相應標準的夾具,而得到夾具的網絡參數,這一過程被稱為測試夾具的校準。在校準了測試夾具后,就能夠對嵌入測試夾具的待測線纜進行測試,這一過程也就是通常所說的去嵌技術。去嵌的本質是得到誤差網絡的S參數,通過轉換到T參數,運用級聯運算進行消除。

對于普通數據電纜的測試,第一類方法運用的較多,此時必須遵循校準到端口的原則。即所有的校準過程(開路、短路、負載、直通)都必須在最終的電纜測試端口進行,否則不可避免地會帶入測試誤差。而對于微波段數據電纜的測試,去嵌技術的應用對于實際測試系統的設計會取到事半功倍的效果。

3.3 校準時間

最理想的校準時間是每次測試前均進行校準,但考慮到實際測試情況,在周圍環境變化不大、測試要求相同的情況下,測試人員可以調用以前的校準進行測試,而不需要重新校準,但期限以不超過半個月為限。此外,不建議頻繁校準的目的還在于:校準件也是有使用壽命的,多次的校準,會使得校準件多次和校準端口接觸,可能污染校準件及端口,使得校準特性發生改變,影響下一次校準。

4 結束語

有了正確的設置和合理的校準,網絡分析儀的應用才有了基本保證。在實際應用中還必須注意網絡分析儀的靜電保護、使用環境及端口擴展所用的器件,以及安裝及防塵保護等因素,才能合理的應用網絡分析儀,達到快速、高精度的測試目的。

[1]IEC 61156-2002 Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications[S].

[2]YD/T 1019-2001數字通信用實心聚烯烴絕緣水平對絞電纜[S].

[3]祝寧華,王幼林,陳振宇.微波網絡分析儀的校準[J].中國科學E輯技術科學,2004,34(3):329-336.