運用列表法解力學綜合題——以近年廣東省物理高考壓軸題為例

劉朝明

(廣東省佛山市順德區(qū)杏壇中學,廣東佛山 528325)

力學綜合題綜合了牛頓運動定律、勻變速直線運動規(guī)律、動能定理、動量守恒定律等高中物理的主干知識和核心知識.考查學生對力學基本規(guī)律的認識、理解和應用.著重考查考生綜合物理規(guī)律處理復雜問題的能力.全面考查考生的理解能力、推理能力、分析綜合能力和應用數(shù)學知識處理物理問題的能力.由于力學綜合題在甄別考生能力上的作用突出,在歷年高考中備受命題者青睞,常用來做壓軸題,以增加整份試卷的區(qū)分度.

力學綜合題常被設計成“四多”:多臨界狀態(tài)、多物理過程、多物體相互作用、多參照物(物體間有相對運動).很多考生由于物理過程不清,臨界狀態(tài)不明,難以把握復雜的時空關系,容易引起思維混亂,導致無法下手或者解題出錯.學生出錯的原因很復雜,除了學生基礎不扎實,能力不夠強外,還有一個很重要的原因就是解題方法不得當.所以,選擇合適的解題方法和策略很重要.在近年來的教學實踐中我們總結出,運用列表法求解力學綜合題.具體的做法是,在對題目認真閱讀理解的基礎上,為保證思路的清晰,物體間的時空關系正確,采用列表的方式,把物理過程和狀態(tài)按物理過程發(fā)展的時間順序縱向排列(第一列),把參與相互作用的多個物體橫向排行(第一行),行列的多少則由具體的物理過程和參與相互作用的物體個數(shù)而定.對各狀態(tài)、各過程一邊進行受力分析和運動情況分析,一邊根據(jù)相關的物理規(guī)律把各狀態(tài)和各過程的物理方程填入對應的表格,并進行求解.填表的過程既是分析的過程也是求解的過程.

認知科學關于問題解決理論認為,問題解決的任務在于找出一種能把初始狀態(tài)轉變?yōu)槟繕藸顟B(tài)的程序,解決問題的策略一般分為數(shù)據(jù)驅動和概念驅動[1].作為一種自上而下的認知加工,概念驅動的起點和支點是理論,其順向推理的特點則要求從整體和宏觀上把握問題的性質(zhì),需要直覺思維和形象思維的參與,需要理想化方法支撐.列表解題法具有概念驅動解決問題策略的特征,是較高水平的認知方式,適用于解決力學綜合題這樣的復雜物理問題.

列表法解題過程也是一個從點到線再到面的認知和建立過程.臨界物理狀態(tài)是點,我們要根據(jù)物體受力或運動速度是否有突變,或是否有物體間的相對運動方向改變等情況出現(xiàn)而確定這些關鍵點;物理過程則是把前后兩個物理狀態(tài)點連結成的線;表格中聯(lián)系狀態(tài)和過程的物理方程就是面.我們把整個表格填充完成了,題目涉及到的物理過程就脈絡通透,立體豐滿了.題目的解,就水到渠成.

以下僅以廣東省2008年高考物理壓軸題為例,談如何運用列表法解力學綜合題.

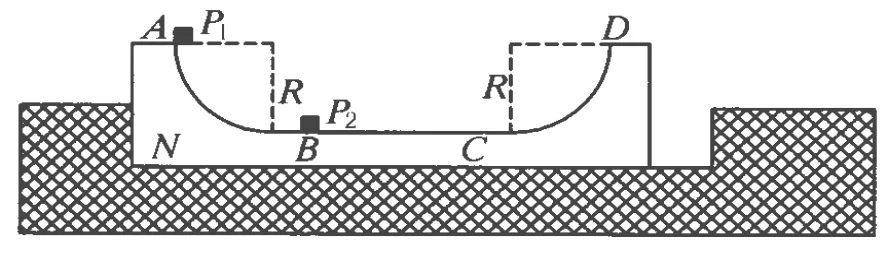

題目.如圖1所示,固定的凹槽水平表面光滑,其內(nèi)放置U形滑板N,滑板兩端為半徑 R=0.45 m的1/4圓弧而,A和D分別是圓弧的端點,BC段表面粗糙,其余段表面光滑,小滑塊 P1和 P2的質(zhì)量均為 m,滑板的質(zhì)量 M=4m.P1和P2與BC面的動摩擦因數(shù)分別為μ1=0.10和μ2=0.40,最大靜摩擦力近似等于滑動摩擦力,開始時滑板緊靠槽的左端,P2靜止在粗糙面的B點,P1以 v0=4.0 m/s的初速度從A點沿弧面自由滑下,與 P2發(fā)生彈性碰撞后,P1處在粗糙面 B點上,當P2滑到 C點時,滑板恰好與槽的右端碰撞并與槽牢固粘連,P2繼續(xù)滑動,到達D點時速度為零,P1與 P2視為質(zhì)點,取g=10 m/s2.問:

(1)P2在BC段向右滑動時,滑板的加速度為多大?

(2)BC長度為多少?N、P1和 P2最終靜止后,P1與P2間的距離為多少?

圖1

本題是典型的“四多”力學綜合題.有多個臨界狀態(tài):初態(tài)、P1P2碰前瞬間、P1P2碰后瞬間、P2滑至 C點瞬間、P2滑至D點瞬間、末態(tài)等;有多個物理過程:P1沿圓弧下滑、P1P2碰撞、P2從 B滑至C過程、P2滑至 D 再滑回C過程、P1從 B滑至靜止過程、P2從 C滑至靜止的過程等;有3個物體參與相互作用或相對運動:P1物體、P2物體、N滑板;又是涉及相對運動的問題:除三者都相對地面運動外,P1、P2都與 N有相對運動.在第1問中要求出P2在BC段向右滑動時,滑板的加速度,首先要判斷物P1與滑板N是整體以同一加速度運動還是會發(fā)生相對運動以不同的加速度運動.常運用假設法(或反證法)分析,在初速度相同的條件下判斷加速度大小是判斷滑板與P1兩者是否會發(fā)生相對運動的依據(jù).若 aN<a1m,說明不會發(fā)生相對運動,整體以加速度 aN向右運動.若反之,說明會發(fā)生相對運動,則要分別對 N和P2進行受力分析,分別求加速度.求最終 P1與P2相距多遠時,也需要運用假設法分析P1、P2是否有第2次碰撞.這些分析是本題的難點所在,也是學生最容易忽略的.很多學生雖然最后答案正確了,但因過程不完備常被扣去不少分數(shù).需要指出的是,就是廣東省招生考試院在考后編印的參考答案中也少了對最后一個問題是否有二次碰撞的可能性的分析,我們認為這是值得商榷的[2].

表1

列表法解題與傳統(tǒng)解題方法一樣,如果在按時間順序列方程填表求解已知條件不足時,可暫不求解,繼續(xù)往下分析,從后面的狀態(tài)或過程中求出中間量,再迂回上面的狀態(tài)或過程求解.(例如本文例題中的過程3滑板N的末速度vN就是在第4個過程中求v3后再求出來的)

運用列表法解本問題的過程如下.為說明列表法的應用,在表1格最右邊增加了“解析和說明”一列,實際求解時可不必列出.

1 邢紅軍.從數(shù)據(jù)驅動到概念驅動:物理問題解決方式的重要轉變.課程?教材?教法,2010,(3).

2 廣東省教育考試院編.廣東省2008年普通高等學校招生考試試題及參考答案.廣州:廣東高等教育出版社,2008.