伴著音樂節奏共舞的舞臺機械

編譯/金 路 審校/羅思韓

(德國SBS舞臺工程技術(北京)有限公司,北京 100027)

最晚自瓦格納的歌劇《帕西法爾》開始,布景技術從德國拜羅伊特的節日劇院流行開來。當時的舞臺布景設計師海克·舍勒(Heike Scheele)非常喜歡在舞臺上廣泛地使用各種技術設備,并取得了令人矚目的成績。是什么使她對移動的舞臺布景情有獨鐘?對于這些挑戰,技術人員的反應如何?人們該怎樣建造一個舞臺,使它能同時滿足保留劇目和訪問劇團演出體制的需要?本文為德國《舞臺技術評論》(BüHNENTECHNISCHE RUNDSCHAU)雜志記者對這位設計師的采訪,讓我們從藝術家演出的使用角度看看舞臺設備技術。

舞臺布景的發展創新

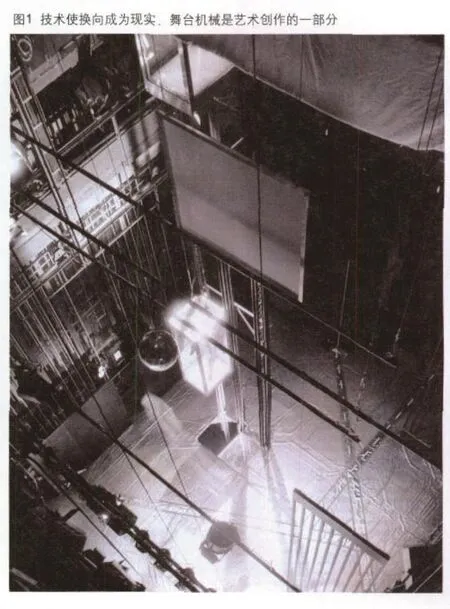

記者:戲劇演出首要的是藝術創作。舞臺布景、舞臺空間和舞臺機械設備一直是一個整體。隨著舞臺的機械化,20世紀初舞臺布景發生了根本性的改變。三維的、可運動的空間為舞臺布景的變換提供了新的可能性。20世紀60年代發展出了一種新的審美原則,它更多地注重利用空間和燈光。現在的舞臺技術看上去已無所不能了。

您屬于廣泛使用“傳統的”舞臺機械的布景設計師。這一點在拜羅伊特上演的歌劇《帕西法爾》中已經展露無遺。讓舞臺機械設備動起來,是您的一個基本需求嗎?

海克:對于劇場和歌劇院而言,我的布景的魅力和劇院舞臺設備的功能緊密相關。我對那些最終被運用到舞臺上的技術革新,一直是充滿期望的。在這里我只想提及的是巴洛克式的舞臺,馬克思·賴英哈特在德國劇院中使用的天幕和旋轉舞臺的發明。

多年前我就和導演斯特凡·赫海姆一起合作。我們倆對舞臺空間的考察,總像是一次冒險,設計《帕西法爾》時也如此。盡管劇目內容起決定性作用,無論在技術上有多么復雜,布景最好都能融入到音樂和場景的總體效果中。舞臺機械應該具有音樂般的功能。

記者:也就是說,舞臺機械設備伴著音樂節奏運動嗎?

海克:對于這一點,《帕西法爾》是個很好的例子,各個舞臺空間隨著音樂動了起來。舞臺空間能激發出人們的靈感,通過變化一個獨立的舞臺構件,總是能變換出一個新的空間單元。這樣給觀眾的印象是,音樂本身控制了布景的變換。其實,是舞臺設備使這一切成為可能。

藝術如何通過技術實現

記者:《帕西法爾》的技術總監卡爾-海因茨·馬蒂史卡由于其出色的舞臺技術創新獲得了法蘭克福頒發的奧普斯獎(OPUS)。這是一個很好的契機,可以好好思考一下技術和藝術之間的關系。您的舞臺布景是怎么設計出來的?當您走進一座劇院時,腦海中已經有了初步的構思了嗎?

海克:每次的情況總是不同的。其實我覺得最好還是頭腦里空空地走進一座劇場。首先在觀眾廳里坐下來,去看這個舞臺能給觀眾講述些什么,去了解她的歷史,就是說去探明她的一切。劇場空間能賦予創作者以靈感。除此之外,我們必須自問,舞臺面是什么樣子的,后舞臺、置景間、升降臺、旋轉舞臺和其他舞臺機械有些什么特性。之后,我們再看看劇院的體量、建筑以及這個劇場運轉的一些基本規則。基本模型都是我自己親手創作的,這樣我總能記得他們的體量和用處。在這個過程中我當然要做出某些決定。有些創作也是來源于對劇目的內容進行爭論之后的一種感覺。我從這項工作的開始已經做好準備,將技術和舞臺機械設備納入到整個藝術創作過程之中來,使之成為其中的一部分。

記者:在拜羅伊特我們看到了非常復雜的設計。但那兒的資金也是有限制的。您當時必須做出某種妥協嗎?

海克:在每個劇場,人們的工作都受到多方面因素的共同限制,包括劇院本身、它的技術條件、經費預算、時間計劃和加工間的技術水平和條件。從對藝術表現力的限制這個意義上,我不想說這是妥協。相反地,由于技術能力的具體化反而使我能夠將藝術創作過程變得更加具體和準確了。我們是一個團隊,包括導演、布景師、服裝師和戲劇顧問,大家首先在各個方面做了必要的調整,包括音樂、舞臺空間、演唱者、預算、人員以及我們的演出。大家在一起合作。

舞臺空間本是有界限的。而在拜羅伊特的節日劇場限制卻很少。這個劇院擁有有序的工作人員,只有他們才能操作那些最好的舞臺機械設備。來這里演出的人只是帶來一個想法,一個初步的構思,但所有的都還只是處于理論階段,根本還沒有成為現實。當劇場工作人員接到指令時,就可以開始工作了,他知道如何繼續往下做。接下來就如同與一位導演對話一般,在這個過程中許多內容被傳遞出去。當討論布景的技術問題時,工作人員談的遠不只是道具布景的體量尺寸和材料。當大家組成一個團隊開始共同研究制作道具模型時,就已經開始了演出運轉的第一步。

記者:技術人員也參與其中嗎?

海克:這就有點像大家所說的“頭腦風暴”。如果每個人之間能很好地互動起來,我覺得是很棒的。我當然不必知道液壓裝置和升降臺的每一個技術細節,而且亦不必向每個人交代我的某些建議是出于什么理由。但是在這種環境里,會出現一些非常個性的新東西。它由許多人合力完成,直到演出開始前,會經過許多道工序。

記者:人們有時候背地里對技術人員頗有微詞,認為他們不同于藝術家,表現出漠不關心或是非常固執的態度。

海克:我很少碰到那種持漠不關心態度的人。大多數的技術人員對他們所從事的工作是充滿熱情的。根據我的經驗,當想出一個可以實現的構思時,一切都是可以商討的,而且技術人員總是需要鼓勵的。但是,有時技術人員會面對一些看似從藝術的角度出發提出的過分要求,但通過交流,如果確認這些要求是永遠都無法實現的,這樣當然無法激發他們的工作積極性。所以,我們進行的創作都是在一定的框架內。比如在一個較小的劇院里,由于它的各方面條件和能力都受到一些限制,我們就必須設計另一套復雜的舞臺布景,這與在拜羅伊特這樣擁有多種多樣舞臺機械的大劇院里進行設計不同。

記者:您在各種各樣的劇院工作過。不同的劇院會給您的工作會帶來哪些不同呢?

海克:其實一開始并沒有什么區別。我是從劇目的內容、與導演和模特兒的交談出發考慮如何布景。在這個交談中,演出的場所、使用的技術和人員的構成在演出合約里會固定下來。然后我就會考慮建議給模型使用哪種方法和材料。之后的工作會根據劇場的技術能力,不斷朝著演出的方向進行。

劇場運轉對創作的影響

記者:您如何能感覺一個劇場是否在運轉以及它運轉得如何?當您進入一個亟待全面整修改造的劇場時,您該如何應對呢?比如德意志國家歌劇院,您在那兒為斯特凡·赫海姆導演的瓦格納歌劇《羅恩格林》制作舞臺布景時,受到限制了嗎?

海克:當時的情況確實是顯而易見的,有些東西我們無法再利用了。在演出合約里已經清楚地寫明,升降臺不能上升到可用來布景的高度,只能用來撤景。所以布景的構思必須顧及到這些技術因素的限制,并且還必須考慮之后將這些布景運到席勒劇院。(在之后的國家歌劇院整修改造期間,柏林的席勒劇院成為它的替代劇院。)

記者:這樣的或是那樣的限制屬于您前面所描述的框架的一部分嗎?

海克:一個限制總是會帶來另外一種可能性,而且我們希望改變的結果同樣精彩。在國家歌劇院的劇目制作也是為席勒劇院設計的。但是這里的舞臺必須模仿國家歌劇院的布置,這樣布景運來后才能直接使用。

上演《羅恩格林》時,我們做了一套技術上極端復雜的運動的道具,它需要占用整個柵頂。它的運行結合著舞臺的劇情和車臺的行走,同時要求最精確的換景。

國外的經歷

記者:您參與國外演出時,那里的舞臺布景怎樣?那兒的劇院基本上都采用訪問劇團的運行體制。有哪些不同的地方?

海克:那的制作時間更長一點。我最近一次在國外工作是與導演斯特凡·赫海姆在比利時布魯塞爾的莫奈皇家歌劇院(Théatre Royal de la Monnaie)上演的歌劇《水仙女》。這是該劇院與奧地利格拉茨劇院的一次聯合制作。在布魯塞爾,《水仙女》是一次訪問演出,而在格拉茨劇院它是一出保留劇目。在這種情況下,制作道具并不容易,因為要能同時滿足兩個不同體制劇院的演出需要。例如,一個劇院的舞臺可以傾斜,另外一個沒有這項功能;由于在格拉茨劇院它是保留劇目,因此,道具不需要拆卸和撤走。而在布魯塞爾的劇院,由于每天拆裝臺和運輸,一些布景必須分割成塊。當然,在我們的創意和整體實施的方案中,這些因素都已經被考慮進去。在這種情況下,一半的布景在布魯塞爾制作,另一半在格拉茨制作。有幾個特殊的部件還是在法國的阿維尼翁制作的。所有的這些部件我們必須嚴絲合縫地拼接上。此時,我們是全球化的制作過程。各方面都必須節省,必須共同完成。此外,由于兩個劇院共用一套布景,我必須同時顧及兩個不同的觀眾廳。

時間因素

記者:對您來說,什么是理想的劇院?它能做些什么?

海克:這和時間有關,理想的劇院要有時間留給道具制作,留給舞臺布置,例如布置燈光的時間。如果我們有時間,就可以對技術流程進行檢查。所有在過去顯得很平常的事,今天看來都是一種奢侈。非常可惜的是,因為沒有充裕的時間,很多事經常做到一半就被擱在那里。這時就不得不做出妥協。人們往往沒有更多的時間去設計,考慮如何將藝術與技術更好地結合起來。這里應該像變戲法一樣,但現在卻無法實現了。

記者:通過技術手段能讓這種情況好轉嗎?比如舞臺設備的快速運動能夠縮短拆裝臺的時間。

海克:不,這反而使情況變得更糟糕。這種錯覺導致演出方案中留給技術流程太少的排練時間。我一直認為,如果能有一些時間,我們還能做更多的事情。人們希望在舞臺上多留一會兒。對于我來說,如果一個劇院能給排演留出充足的時間,也給舞臺設備的技術布置留出充足的時間,這就是理想的劇院!

至于舞臺機械設備,它們必須更多地用來創造藝術,而不是用來盡可能快地更換道具。從這個意義上說,希望時間這個因素能夠重新得到重視。

(本文根據德國《BüHNEN-MASCHINERIE》2009年舞臺機械特刊《MASCHINEN IM RHYTHMUS DER MUSIK》一文編譯。)