CT圖像三維重建及其在腰椎病診斷中的應用研究

劉 靜,仇大偉

(山東中醫藥大學,山東濟南 250355)

在醫療診斷中,常規CT是通過觀察人體的某一切片圖像來進行診斷,這種二維切片丟失了大部分三維空間信息,難以完整地表現人體內的組織結構及病變形態。醫生只能推測或想象觀察對象的立體形態,從而作出判斷。受多種因素的影響,這樣的判斷難以客觀、準確,有時甚至可能導致錯誤的結論。因此,僅憑醫生“在他頭腦中進行重建”是十分困難的。

運用計算機圖形、圖像處理技術,將一系列二維CT切片重建為立體的三維圖像,可以更完整、直觀、真實地再現各種組織形態及其相對位置,使醫生能夠從三維圖像中直觀地觀察出病灶區和周圍組織器官的關系,更好地進行疾病的診斷和治療。

1 醫學三維重建技術

醫學圖像三維重建 (three dimensions reconstruction,3D)于20世紀80年代逐漸應用于臨床,它是指通過計算機斷層掃描(computerized tomography)、磁共振成像 (magnetic resonance imaging)和超聲波掃描(ultrasonography)等成像設備,按某種物理學原理,對從人體器官采樣得到的單張或序列圖像進行計算機處理,從而恢復器官的三維表面形狀,重建出直觀的立體圖像[1]。

1.1 主要技術對比

醫學圖像三維重建的主要技術包括:

1.1.1 表面遮蓋顯示(surface shaded display,SSD)

SSD是通過計算被觀察物體表面所有相關像素的最高和最低CT值并保留其影像,但超過限定CT域值的像素被當作透明處理后重組成三維圖像。此技術用于骨骼系統、空腔結構、腹腔臟器和腫瘤的顯示,其空間立體感強,解剖關系清晰,有利于病灶的定位[2]。

1.1.2 多層面重建(multi plane reconstructions,MPR)

MPR是在橫斷面CT圖像上按需要任意畫線,然后將一系列橫斷面重建、重組,即可獲得該畫線平面的三維重建圖像,包括冠狀面、矢狀面和任意角度斜位面圖像。可較好地顯示組織器官內復雜的解剖關系,有利于病變的準確定位。

1.1.3 多層面容積重建(multi plane volume reconstructions,MPVR)

MPVR是將不同角度或某一平面選取的原始容積資料,采用最大密度投影(MIP)、最小密度投影(MinIP)或平均密度投影(AIP)方法進行運算所得到的重組二維圖像的方法,這些二維圖像可從不同角度觀察和顯示。

1.1.4 曲面重建(curved planar reconstruction,CPR)

CPR是指在容積數據基礎上,沿感興趣器官劃一條曲線,計算指定曲面的所有像素的CT值并以二維圖像形式顯示出來。它將扭曲、重疊的結構伸展拉直,顯示在同一平面上,較好地顯示其全貌,是MPR的延伸和發展[3]。

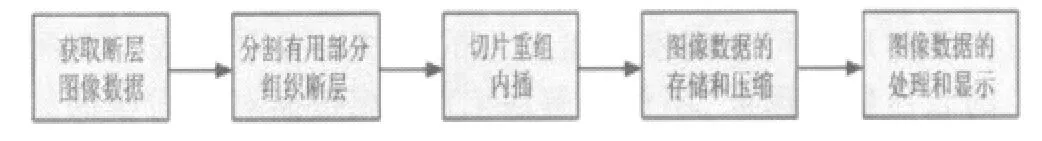

1.2 三維重建的一般過程

1.2.1 進行CT圖像三維重建的一般過程 見圖1。

圖1 三維重建流程

1.2.2 本研究所用重建過程中的關鍵技術

1.2.2.1 獲取斷層圖像數據 要進行醫學圖像三維重建,首先必須得到清晰的二維斷層圖像。由于不同廠家CT機的主控計算機型各異,且不同的CT設備具有不同的數據格式。另外,由于技術保密和其他方面的原因,數據往往還經過了壓縮和加密,要實現數字圖像的獲取需考慮以上不同。

1.2.2.2 圖像分割 圖像分割是三維重建的基礎,分割效果直接影像三維重建的精確度。圖像分割是將圖像分割成有意義的子區域,將醫學影像中感興趣的物體(一般是病灶區)提取出來,由于醫學圖像的各區域沒有清楚的邊界,為解決在醫學圖像分割中遇到不確定性的問題,可以引入模糊理論予以解決[4]。

1.2.2.3 切片重組、內插 目前,CT三維成像的主要方法是通過多幅等間隔的相繼斷層圖像重建三維目標,實現人體組織器官的立體顯示、操作和分析。由CT掃描儀得到的斷層圖像序列在空間三個正交的方向上分辨率通常不同,斷層內像素空間分辨率遠遠高于各斷層間的空間分辨率。直接用這種圖像進行分析、處理和顯示,由于三個方向空間分辨率不一致,使顯示結果呈階梯狀。因此,要實現物體的三維顯示和處理必須形成等分辨率的數據,而內插是三維重建中必不可少的環節,內插效果直接影響重建的質量。

斷層插值方法大體上可分為兩類:一類是基于圖像灰度值的插值方法,如最鄰近法、線性插值、樣條插值等,它是在原始灰度斷層圖像序列中,補充若干“缺少”的切片。另一類是基于形狀的目標插值,只需對目標物體的輪廓進行插值。這種方法的插值精度較好,但只適用于二值化的切片圖像。

1.2.2.4 圖像數據的存儲和壓縮 體數據在計算機中的快速存取是研究較多的問題,它要求結合數據的特點、主機內存容量和所采用的顯示方法統一考慮。

1.2.2.5 圖像的處理和顯示 三維圖像的顯示可以采用OpenGL函數庫。OpenGL是SGI公司提供的開放式圖形庫,是目前應用最廣泛的二維和三維圖形程序設計標準。由于有硬件(3D圖形加速卡)的支持,使用OpenGL可以方便的進行旋轉、移動、縮放和光照模型設置等等,可以讓醫生方便地從各個角度觀察三維圖像。

2 三維重建技術在腰椎病診斷中的應用

腰椎病是指因脊柱急慢性損傷及椎間盤退變、骨質增生等原因所引起,在臨床上表現為以腰腿痛和腰部活動受限為主要癥狀的疾病,是當前臨床上難以治療的病癥之一。據統計,世界上有60%~80%的成年人發生過腰腿痛。常見的腰椎病有:

2.1 椎間盤退變

實驗表明,CT常規掃描有10%~20%的漏診或誤診,主要因為CT常規掃描的節段性,不能區別韌帶下型或穿韌帶型椎間盤突出,不能發現游離于椎管內硬膜囊外的髓核碎塊;而采用CT三維重建技術可以彌補CT常規掃描的不足,MPR冠狀位可以清晰顯示椎管內容物和雙側神經根,矢狀位在椎體層面可發現椎間盤脫出的髓核以及脊髓或馬尾神經的致壓物。因此,不但能解決CT常規掃描對椎間盤的診斷,還能發現特殊的椎間盤脫出,減少漏診,對臨床確定治療方案有很大幫助[5]。

2.2 腰椎小關節病

腰椎小關節病是由于腰椎小關節退行性變,引起腰椎節段性不穩、神經根受壓、韌帶與肌肉勞損等所致一系列臨床癥狀。CT常規掃描圖像顯示的只是腰椎小關節橫斷面,難以顯示椎小關節冠狀面與矢狀面,不能同時在一幅圖像上顯示多個節段椎小關節[6]。曲面后處理成像(planar reconstruction,CPR)是MPR的一種改進算法,它能在一個平面上完全顯示走行迂曲的組織結構。采用多方位CPR,圖像清晰,與CT常規軸位圖像相比較,在顯示腰椎小關節病的各種異常征象方面,CPR顯示效果好,并且全面、具體。尤其是能在一幅圖像上任意角度觀察每一個椎小關節全貌、椎小關節上下關系、關節突變形和椎小關節脫位。

2.3 腰椎峽部裂

腰椎峽部裂由于峽部在三維空間與人體的矢狀位、冠狀位、橫斷位均不平行,一般影像檢查困難,尤其不伴滑脫的腰椎峽部裂,X線平片及CT常規椎間盤掃描技術很容易造成漏診,有文獻報道腰椎峽部裂漏診率高達30%[7]。采用CT三維重建技術可提高診斷率,MPR后處理圖像上表現為峽部裂與小關節間的骨片影。對伴滑脫的腰椎峽部裂,SSD價值更大,尤其經矢狀位切割,可觀察到骨性椎管在矢狀位拉長的程度,為滑脫分度提供三維、直觀、清晰圖像。

2.4 脊柱骨折

脊柱胸腰段是脊柱骨折的好發區域,CT檢查是常用的檢查方法,但有一定的局限性,對伴有突入椎管的碎骨片整體大小及精確位置,與上下椎體的相互關系等顯示欠佳。實驗表明,CT重建技術可提供高質量的三維處理圖像,較好地解決了這個問題[8]。MPR冠狀面及矢狀面圖像可以顯示突入椎管內碎骨片的大小和精確位置,對硬膜囊和神經根的壓迫情況,同時對伴有的椎弓等附件骨折及椎體的滑脫程度也能清晰顯示。SSD可以顯示椎體骨折后壓縮程度,特別有利于多椎體壓縮骨折的觀察。

3 討論

CT數據三維重建技術能在較短的時間內完成容積數據的采集,從而實現大范圍無間斷連續掃描,快速成像,獲得完整的容積分辨率,達到仿生圖像的效果。作為一種新的影像學技術,它能直觀、立體、多角度清晰地顯示病變部位,為臨床提供清晰而豐富的立體診斷,與傳統的二維成像技術相比,其圖像更直觀、更精確。

[1]隋林,王宏遠.應用16層螺旋CT三維重建圖像診斷骨關節損傷[J].第四軍醫大學學報,2008,(16):1509-1511.

[2]蘇雨濤,李彥生,韓景蕓.CT數據三維重建及可視化技術的研究[J].機械設計與制造,2009,(1):191-193.

[3]Boswell MV,Shah RV,Andrea M,et al.Interventional techniques in the management of chronic spinal pain:evidence-based practice guidelines[J].Pain Physician,2005,8(1):1.

[4]趙亮,李熙瑩,劉嘉昭,等.基于聚類神經網絡算法的醫學圖像分割[J].激光與紅外工程,2006,(S4):142-146.

[5]Sehgal N,Dunbar EE,Shah RV,et al.Systematic review of diagnostic utility of facet(zygapophysial)joint injections in chronic spinal pain:an update[J].Pain Physician,2007,10(1):213-218.

[6]張慶軍,曹阿丹,閔會東,等.CT與MRI在腰椎間盤突出癥的應用132例分析[J].中國誤診學雜志,2007,7(15):3580-3581.

[7]陳溶,周長林,李小文.腰椎間盤突出癥影像診斷及誤診分析[J].貴州醫藥,2003,27(7):660-661.

[8]鄭冬,鄒德威,吳繼功,等.腰椎間小關節螺旋CT三維測量、觀察及臨床意義[J].解剖學雜志,2009,32(2):238-242.