鐵路車號自動識別系統的拓展應用

杜錦程

(南昌鐵路局 永安車輛段,福建三明366000)

鐵路車號自動識別系統(簡稱ATIS:Automatic Train Identification System)從1999年10月開工建設,2001年3月1日開始試運行,到2001年7月1日正式投入運行至今已歷時近十年。該系統首開了射頻識別技術規模化應用的先河,其成功應用所帶來的經濟效益和社會效益顯著,已成為射頻識別技術應用于交通運輸管理的典范。

1 系統構架

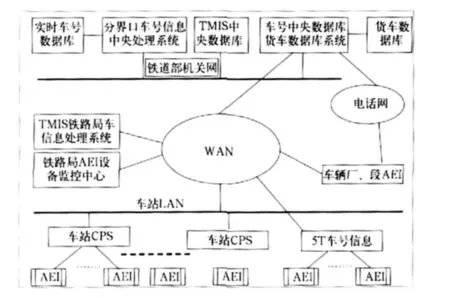

鐵路車號自動識別系統建立了以車站為單元的車號信息自動收集報告點,以列檢所為單元的車號地面識別設備日常管理與維護體系,以鐵道部、鐵路局、車站為節點的3級車號信息處理系統,如圖1所示。

圖1 ATIS的網絡拓撲結構圖

2 系統拓展應用

(1)動車基地管理

動車基地是動車組配套的工程設施,肩負著動車組的檢修和養護任務。可對CRH型系列動車組進行各級檢修、臨修和客運整備、存車。基地存車線少則幾十條股道,多則超過一百條股道,如何管理存車線上的車輛,及時了解存車場狀況是動車組管理面臨的新課題。

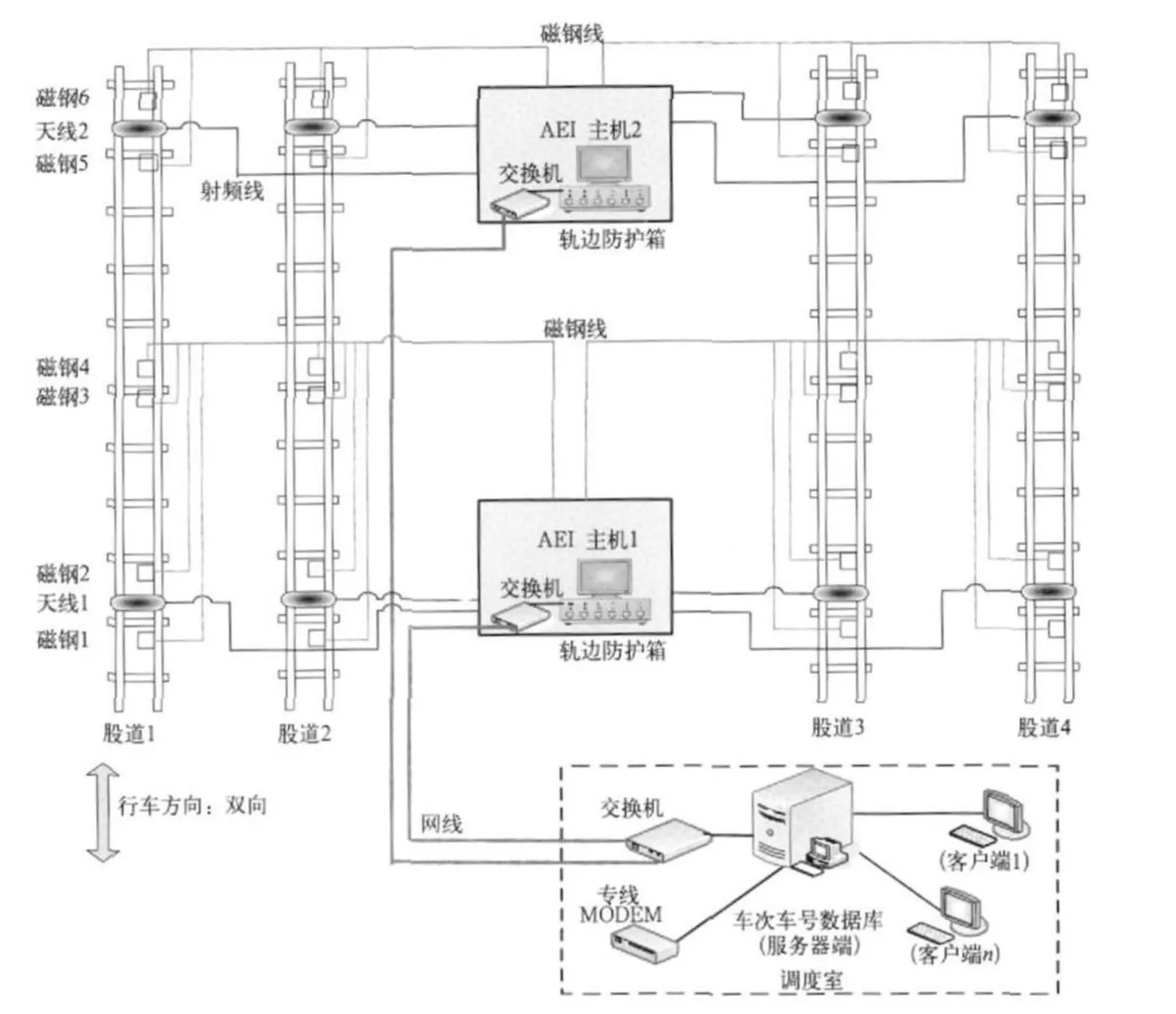

采用射頻識別技術,借助現有的鐵路車號自動識別系統,可快捷、便利的為動車基地的車輛出入存車場、存車等提供如圖2的動車基地管理系統。

系統中的每套AEI設備最多可管理12股道,可同時監控2股道過車。根據存車場股道布局(兩端為敞開線或一端是盡線,一端是敞開線)的不同,配置不同數量的AEI設備。

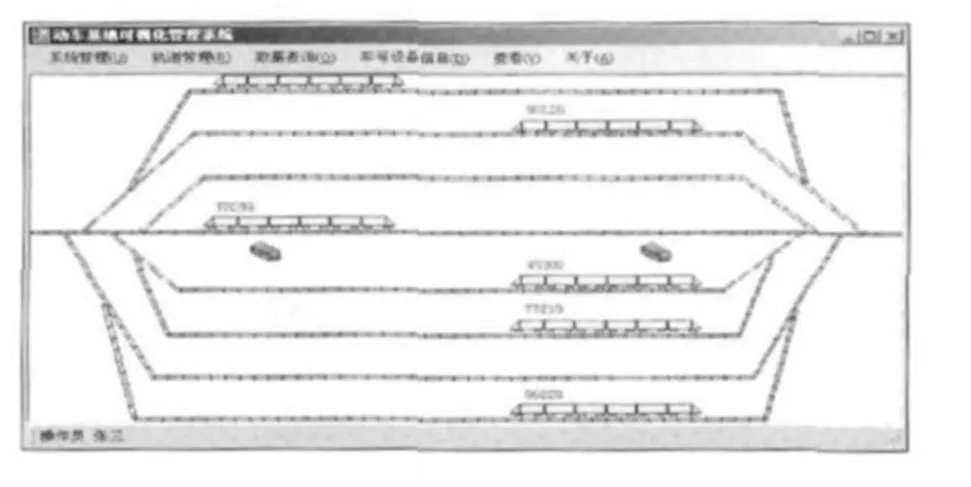

系統可通過無線網絡或其他通訊線路將自動采集的車號、軌道號、停車位編號等數據經處理后存儲于車輛調度室內的數據庫服務器,同時在管理終端上以圖形方式進行直觀、形象的顯示,以便于管理人員能夠實時清楚的看到各軌道上的停車情況,如圖3所示。

調度室內的管理終端還可定期查詢車號設備的工作情況并自動獲取AEI故障診斷信息,一旦設備故障系統自動告警,提示工作人員及時排除故障,確保系統正常運行。

基于車號自動識別系統的動車基地管理項目的工程施工和應用已于2009年開始陸續在武漢動車基地、廣州動車基地、上海動車基地啟動。

(2)客車車號自動識別

客車加裝電子標簽并充分利用現有技術和設備構建的客車車號自動識別系統,可實現運用客車的實時運行追蹤和日常保養、維修的規范化管理。

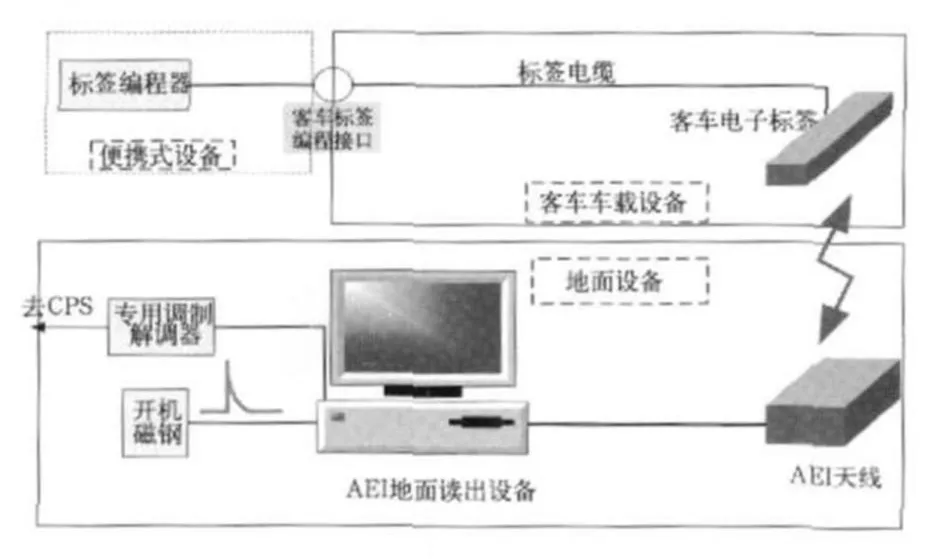

客車車號自動識別系統由客車電子標簽、標簽編程器、便攜式標簽讀出器組成,如圖4所示。利用現有的車號自動識別系統中的地面AEI讀出設備、后臺網絡系統,即可實現客車標簽的自動識別與管理。

該系統于2008年開始現場應用測試,2009年在蘭州鐵路局進行試點應用,計劃于2010年推廣應用。

圖2 動車基地(4股道雙端敞開線)車輛管理配置連接示意圖

圖3 動車基地可視化管理

圖4 客車車號自動識別系統應用配置

(3)智能車號跟蹤系統

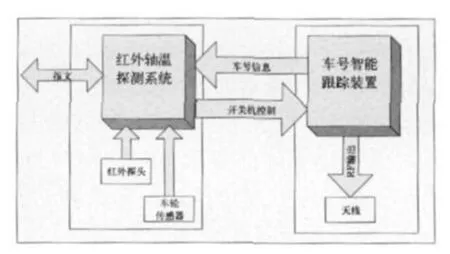

鐵路車號自動識別系統與鐵路安全檢測系統配套使用可構成“智能車號跟蹤系統”,該系統由車載電子標簽、地面 AEI設備、“5T”(注:THDS、TPDS、TADS、TFDS、TCDS)主機組成。

作為“5T”智能跟蹤系統的典型應用,以THDS(紅外軸溫探測系統)配車號為例來說明智能車號跟蹤系統。

我國鐵路運用紅外線軸溫探測系統已有20多年的歷史,該系統在防止車輛燃、切軸方面發揮了重要作用,但熱軸定位和熱軸跟蹤一直是一個技術難題,由此而造成錯停車卻放過了真正有問題的故障車輛(俗稱“拔錯牙”),從而干擾了鐵路運輸秩序,影響了鐵路運營效益。

由于每一輛運行貨車車輛都安裝了帶有自己獨特信息的電子標簽,因此利用車號自動識別技術,結合現有的紅外線軸溫探測系統就可構建智能車號跟蹤系統,如圖5所示。

圖5 智能車號跟蹤系統配置連接圖

系統既可實現自動抄車號,還可以按車號、端位準確定位故障車輛,對故障列車運行實施全程跟蹤,從而減輕了列檢人員的勞動強度,確保列車得以安全高速運行,提高了鐵路運營效率。

3 結束語

鐵路車號自動識別系統是鐵路運輸系統中的一個基礎性的信息系統工程,在實現鐵路運輸作業管理現代化、網絡化、資源共享,提高鐵路運營效率和收益等方面發揮著至關重要的作用。

隨著物聯網技術的興起及未來傳感器網絡在鐵路交通領域的應用,車號自動識別系統將成為各類數據采集、處理和傳輸的平臺,其未來應用前景將更加廣闊。

[1] 劉瑞揚,王毓民.鐵路車號自動識別系統原理及應用[M].北京:中國鐵道出版社,2003.

[2] 陳 偉,張運剛.第二代紅外軸溫探測系統[M].北京:中國鐵道出版社,1997.

[3] 深圳遠望谷公司.車號自動識別系統產品培訓教程[Z].2007.