石武客運專線石鄭段地質災害特征與工程防治措施

付新平

(鐵道第三勘察設計院集團有限公司地路處,天津 300251)

1 概況

石武客運專線是我國規劃“四縱四橫”鐵路快速客運通道中“北京—武漢—廣州—深圳客運專線”的重要組成部分,屬國家重點建設項目。石家莊至鄭州段(以下簡稱石鄭段)北起石家莊,經邢臺、邯鄲、安陽、鶴壁、新鄉,南至黃河公鐵橋頭,全長約350km。要求鐵路路基在無砟軌道鋪設完成后的工后沉降不大于15mm;沉降比較均勻、長度大于20m的路基,允許的最大工后沉降量為30mm[1~2]。對于橋墩臺工后沉降標準為:墩臺均勻總沉降量≤20mm,相鄰墩臺沉降量之差≤5 mm[1~2]。沿線工程類型復雜,工程量巨大,主要有橋梁、旅客地道、上跨公路橋、涵洞、車站、路堤及路塹等。然而,該線所經地段地質環境較為復雜,地質災害發育,對鐵路客運專線的建設和運營構成較大的威脅。為此,必須全面查清這些災害的分布和危害,深入研究其特征,進而提出切實可行的防治措施,這對鐵路客運專線的建設和運營具有重大的現實意義。

2 地質環境條件

2.1 氣象與地貌

石武客運專線石鄭段屬暖溫帶亞濕潤大陸性季風氣候,四季變化明顯,春季干旱少雨;夏季炎熱多雨而集中;秋季天高氣爽;冬季寒冷干燥。石武客運專線石鄭段位于太行山以東,京廣鐵路東側的華北平原,以新鄉為界,以北為太行山山前沖洪積平原區,地勢相對平坦,局部略有起伏;以南為黃河沖積平原,地勢開闊,地形平坦,水網溝渠密布,局部地勢低洼,受黃河攜帶泥沙沉積的影響,黃河大堤內地勢較高。

2.2 地層巖性

沿線地層主要為第四系全新統至上更新統的松散堆積層,有沖洪積、沖積成因的黏性土、粉土、砂類土及碎石類土;殘丘地段分布有第三系堆積的半巖化黏土巖、泥巖、砂巖、礫巖等。

2.3 構造及地震

沿線地質構造行跡發育較弱,基底構造復雜,以NE及NW向斷裂為界,分割成不同的段塊,新生代以來各斷塊的差異運動,形成由北向南排列臨清臺陷、內黃臺拱、湯陰地塹、開封凹陷等構造單元,其邊界的深大斷裂均隱伏于厚層至巨厚層的新生代松散堆積層以下,對鐵路工程不產生直接影響。石家莊至安陽地震基本烈度為Ⅵ~Ⅶ度,地震動峰值加速度為0.05g~0.15g,安陽以南地震基本烈度為Ⅷ度,地震動峰值加速度為0.20g。

2.4 水文特征

沿線河流以新鄉為界,以北屬海河水系,主要為釜陽河、衛河,兩河支流眾多,多流向NE,少數常年有水,受大氣降水控制明顯;以南為黃河水系,各河流除黃河受上游水量補給外,水量受季節影響明顯,解放后新鄉地區修建共產主義渠、人民勝利渠、文巖渠等人工引水灌溉水利設施,在一定范圍內改變了地表徑流的狀態。

沿線主要經過沖洪積平原及沖積平原,其地下水類型主要為松散巖類孔隙水,賦存于第四系及第三系松散堆積物中,主要含水層為砂類土、碎石類土及半巖化的砂巖及礫巖。新鄉以北的沖洪積平原地下水埋深變化較大,埋藏深度自北向南逐漸變淺,石家莊至安陽地下水埋深15~30m,安陽以南埋深2~8m,地下水主要受大氣降水及山區地下水徑流的補給;新鄉以南的沖積平原,地下水埋深比較穩定,一般1~3m,地下水主要靠大氣降水及地表河流的補給。

3 地質災害特征分析

3.1 地質災害類型的確定

石鄭段鐵路沿線為沖洪積平原及沖積平原,地形起伏較小,地勢開闊,不具備發生崩塌、滑坡、泥石流的地質條件;礦區及采空區基本位于京廣鐵路以西的山區丘陵地帶,距離最近的元北及邢東礦區,其邊界也位于鐵路安全維護范圍以外,采空形成的地面塌陷對鐵路不會造成影響。為此,在大量工程地質調查和勘察的基礎上,根據石鄭段的地質環境條件及無砟軌道的沉降控制標準,確定地面沉降、地裂縫、砂土液化、土質地基沉降等地質災害將對鐵路的建設運營產生影響[3~4]。

3.2 各類地質災害的特征

3.2.1 地面沉降

華北平原目前已形成了包括滄州、保定、衡水、任丘、南宮、霸州、大城、曲周、唐海、晉州等 10個沉降中心,沉降中心的地面沉降速率可達34.9~131.5mm/年。石鄭段與既有京廣鐵路并行地段兩側的水準監測數據表明:石家莊至邢臺區間,地面累計沉降量81~146mm,年沉降速率4.76~8.59mm/年;邢臺至安陽區間,地面累計沉降量96~239mm,年沉降速率5.65~14.06mm/年;安陽至新鄉區間,在20世紀80年代淇縣、汲縣等地的地面沉降速率最大曾達13.1mm/年,近年來由于地方部門采取了相應管理措施,地下水位逐年升高,目前地下水埋深已上升至2~8m,地面沉降呈平穩趨勢[5~6]。

根據分析,華北平原地面沉降的原因是:因地下水過度抽取,造成地下水位下降,引起弱透水層和含水層孔隙水壓力降低,黏性土層中孔隙水被擠出,使黏性土產生壓密變形,從而引起地表地面高程的損失。隨著地下水開采范圍的擴展,地面沉降的范圍逐步擴大到山前,波及到石鄭段沿線新鄉以北沖洪積平原區。地面沉降到一定程度可造成供水設施遭到破壞、影響河道輸水及排洪、導致鐵路路基加厚、地面裂縫頻發、城市積水,公路及鐵路安全受到威脅。

3.2.2 地裂縫

華北平原地裂縫分布廣泛,自20世紀60年代發現以來,涉及河北省40余個縣市,河南省43個縣市均有不同程度的分布。根據地裂縫的勘察資料表明,石鄭段沿線地裂縫沒有在線路上出現,分布基本在線路兩側1 km范圍以外,僅有3處位于線路1km范圍內,見表1。

表1 地裂縫特征

根據形成主導因素,地裂縫一般分為構造及非構造地裂縫,其形成原因,包括了地震、地下水開采、礦山開采等。不同規模的地裂縫會引起地面建筑物的開裂、垮塌,形成地質災害。石鄭段鐵路沿線為平原地區,自20世紀80年代以來,線路附近區域陸續發現的地裂縫主要為區域微破裂開啟型地裂縫,屬于構造裂縫,在區域應力場的作用下,使地殼淺表層的土層產生構造節理,局部在二次應力場作用下開啟成縫,由地表水下滲、沖刷、侵蝕,特別是汛期,在降水入滲水流滲透、潛蝕的作用下,水溶解土層中的溶鹽類物質,連同大量土粒順開啟的土層構造節理流失,使其兩壁擴寬,向上延及地表成地裂縫。多伴有串珠狀陷坑及陷穴,常構成網狀成片集中發育,裂縫一般延伸較短,寬度較窄,無水平扭錯和明顯的垂直位移,屬于地殼表層構造,延伸淺無根基。根據地裂縫的具體分布位置,可對沿線地裂縫發育程度進行劃分:地裂縫出現在線路上的區段為高易發區;地裂縫出現在線路兩側各1km范圍內的區段為中易發區;地裂縫位于線路兩側1km范圍以外的區段為低易發區。

3.2.3 砂土液化

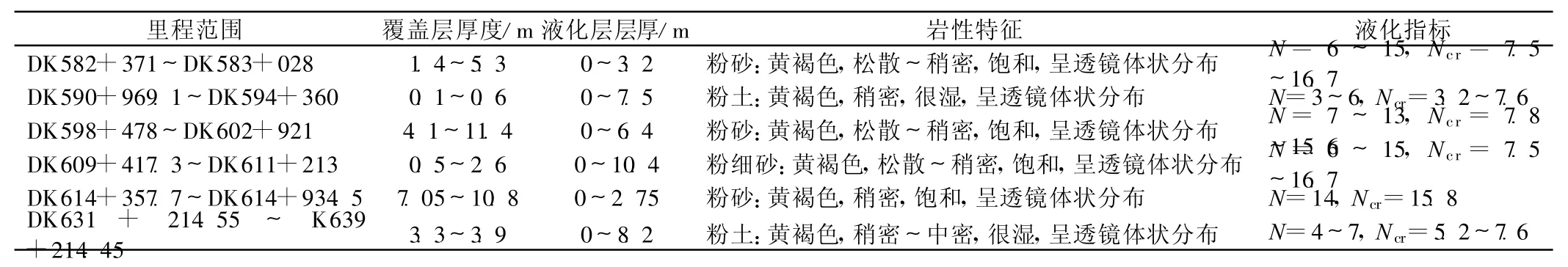

石鄭段砂土液化主要分布于新鄉以南的沖積平原,勘察資料顯示,該段落內砂土液化特征見表2。

表2 沿線砂土液化分布及特征

砂土液化主要取決于地質環境條件和地震強度兩方面。地震強度由地震預測及地震安全性評價來確定,具有概率性和隨機性。影響砂土液化的主要地質環境因素包括土顆粒粒徑、砂土密度、上覆土層厚度、地下水埋藏深度、地面震動強度及持續時間等。石鄭段新鄉以南的沖積平原,地震動峰值加速度為0.20g,屬高烈度地震區,地下水埋深一般1~3m,其地層結構為上覆5~8m黏性土,下伏松散至稍密的粉土及粉細砂層,為飽和砂土地震液化的易發區段。按我國建筑抗震規范方法判別,飽和砂土及粉土在受到強震時,內部結構破壞,喪失抗震強度和承載力,變成液化狀態,并產生物質運移,會造成客運專線工程地基失穩或破壞。

3.2.4 土質地基變形

石鄭段沿線通過沖洪積及沖積平原,土質地基全線分布,局部靠近表層部分的黏性土中發育有軟土透鏡體,大部土體為中高壓縮性土,一般孔隙比為0.7~1.0,天然含水量20%~37%,黏聚力 12~25kPa,內摩擦角 7°~21°,承載力 100~ 140kPa。

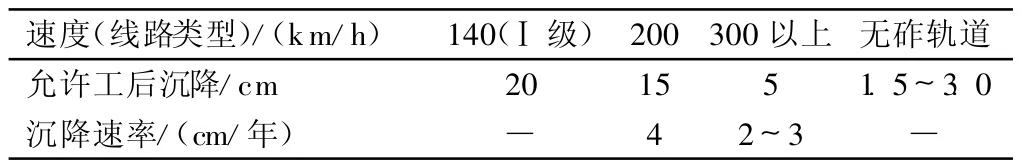

不同等級鐵路工后沉降要求不同,其中無砟軌道標準最高(表3),因此無砟軌道設計,土質地基的變形是必須考慮的問題。[1~2,7]

表3 不同等級鐵路工后沉降標準對照

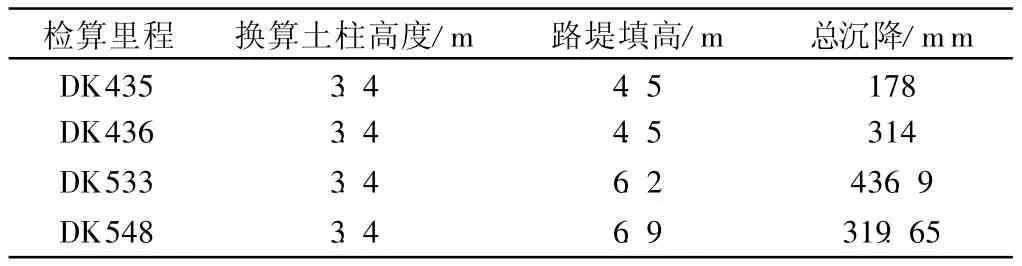

根據部分軟土及土質地基變形檢算結果(表4、表5)來分析,可以看出天然地基條件下,其變形引起的沉降,遠遠不能滿足無砟軌道的設計標準。

表4 部分路段軟土地基變形檢算結果

表5 部分土質地基變形檢算結果

因此以橋梁通過的地段,采用樁基形式可很好地利用下部持力層,使工后沉降得到有效控制,但在填筑路堤地段,沉降控制必須得到充分的重視。

4 地質災害工程防治措施

4.1 地面沉降防治措施

地面沉降是一種具有隱蔽性、累進性特點的地質災害,而且在工程設計中目前還均無法將地面沉降因素納入沉降檢算過程,因此對于地面沉降防治的基本原則應該是以長期監測、預防為主。對于已發生地面沉降的段落,應采取有效對策壓縮鐵路沿線地下水的開采量,減緩減弱其發展趨勢,減輕其對鐵路的影響。同時應結合鐵路建設及精密測量網,設置觀測系統,對沿線地面沉降進行有效的掌控,掌握其發展變化趨勢。具體措施如下。

(1)鐵路建設和管理部門應緊密配合地方政府,合理規劃鐵路沿線的地下水開采,改善現有開采分布不合理的狀況,合理采取相應的回灌措施,使地下水位的下降速度和下降幅度得以控制。南水北調工程實施后,盡量使用地表水應用于工農業用水,減少使用地下水。

(2)沿鐵路線建立地下水及地面沉降監測系統,隨時掌握地下水的動態變化,地面沉降的發展變化,以便政府管理部門采取合理的控制開采和回灌等措施。同時,通過監測隨時掌握鐵路運營過程中地面沉降對鐵路的影響,尤其是對路橋、路涵過渡段以及高填路堤地段應重點布設監測點。

(3)對于無砟軌道,鐵路工程應采取適宜的坡度、坡長,可調量較大的軌道扣件以及橋梁支座,增強鐵路工程本身對地面沉降的適應性。

4.2 地裂縫防治措施

石鄭段沿線基本為地裂縫的低易發區,僅有3處為中易發區,雖然線路上未發現地裂縫,但不排除在線路建設中或者線路運營期發生地裂縫的可能。針對線路附近均為區域微破裂開啟型地裂縫,可采取如下的防治措施。

(1)鐵路應避讓地裂縫多次出現的敏感地段。

(2)對地裂縫中易發區,可采用高架橋梁通過,樁端持力層選擇較深的位置。

(3)線路沿線建設及運營期應保持周圍排水暢通。

4.3 砂土液化防治措施

砂土液化分布地段,橋梁基礎可采用鉆孔灌注樁,路堤地段可采用CFG樁、管樁等來消除砂土液化的影響。樁端深入液化土層深度以下穩定土層中的長度(不包括樁尖部分),應按計算確定。

同時,橋梁及路堤的上部結構應加強抗震措施,提高工程的抗震性能。

4.4 軟土地基及土質地基處理措施

(1)無砟軌道對工后沉降要求嚴格,軟土及土質地基地段應進行工后沉降計算。不能滿足相應要求時,應采用相應的措施予以加固處理。

(2)一般可采用CFG樁、管樁、鉆孔灌注樁等地基加固措施。

5 結論

(1)客運專線速度高、沉降控制嚴格,對于能夠造成工程下沉失穩,引起鐵路財產損失的如砂土液化、土質地基變形等也應納入地質災害的范疇。

(2)地質災害類型及特征與地質環境條件緊密相關,基于地質勘察基礎上,深入研究地質災害的特征,才能提出有針對性及切實可行的防治措施,為工程的順利實施提供地質保障。

[1] 鐵建設函[2005]754號,客運專線無砟軌道鐵路設計指南[S].

[2] TB10621—2009,高速鐵路設計規范(試行)[S].

[3] 國土資發[2004]69號,地質災害危險性評估技術要求(試行)[S].

[4] TB10012—2007,鐵路工程地質勘察規范[S].

[5] 付新平,陳則連,等.石家莊至武漢客運專線(河北段)地質災害危險性評估報告[R].天津:鐵道第三勘察設計院集團有限公司,2006.

[6] 付新平,陳則連,等.石家莊至武漢客運專線河南段(CK490+000~CK642+797)地質災害危險性評估報告[R]:天津.鐵道第三勘察設計院集團有限公司,2006.

[7] TB10001—2005,鐵路路基設計規范[S].

[8] GB50111—2006,鐵路工程抗震設計規范[S].

[9] TB10035—2006,鐵路特殊土路基設計規范[S].

[10] 鐵道部第一勘測設計院.鐵路工程地質手冊[M].北京:中國鐵道出版社,1999.