中醫(yī)治療胃癌癌前病變的臨床觀察

張建軍 張權(quán)

胃癌是常見的惡性腫瘤之一。雖然半個世紀以來,其發(fā)病率與死亡率在一些發(fā)達國家以及我國大城市中有所下降,但仍是國內(nèi)最常見的四大惡性腫瘤之一[1-2]。胃癌前病變(Precancerous lesion of gastriccancer PLGC)是一個病理學概念,是指胃粘膜上皮細胞不典型增生和腸上皮細胞異常化生,屬于良性病變,可以停止發(fā)展,甚至逆轉(zhuǎn)[3]。與胃癌的發(fā)生關(guān)系甚為密切。中醫(yī)有防未病的說法,治療癌前病變可預防胃癌的發(fā)生,本文旨在探討胃癌中藥治療法的療效。

1 研究對象

80例均是門診病例,根據(jù)就診順序隨機分為治療組與對照組。治療組48例,男22例,女16例;年齡25~65歲,平均年齡46.4歲;病程1~7年,平均病程5.8年;萎縮性胃炎伴中度不典型增生35例,伴重度不典型增生13例。對照組32例,男17例,女15例;年齡19~65歲,平均年齡45.1歲;病程1~7年,平均病程5.6年;萎縮性胃炎伴中度不典型增生19例,伴重度不典型增生13例。凡病理診斷疑有惡變者或合并心、腦、肝、腎和造血系統(tǒng)等嚴重原發(fā)性疾病、精神病患者均為排除病例。兩組一般資料統(tǒng)計差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05),具有可比性。

2 治療方法

治療組在對照組的基礎(chǔ)上加服中藥自擬方益胃湯:淮山藥15g、白術(shù)10g、枳殼10g、萊菔子20g、三七粉(沖)10g、桃仁15g、白芨10g、木香10g、白屈菜10g、焦山楂15g,內(nèi)金15砂仁(后下)10g、藤梨根10g、干蟾皮10g、白芍藥l2g、云茯苓12g、柴胡6g、檀香10g、三七(粉)3g、黃連6g,燒心患者加烏賊骨l5g,炒梔子6g;寒盛去黃連加干姜9g;氣虛加黨參、黃芪各15g。服藥方法:用文火30分鐘即可,一劑藥服三天,一天服四次,于飯后30分鐘服用,每次口服100~200毫升。

對照組予口服常規(guī)量的維酶素、阿莫西林膠囊,二組均以三個月為一個療程。

3 療效觀察

3.1 證候療效評定標準 ①臨床痊愈:癥狀、體征消失或基本消失;②顯效:癥狀、體征明顯改善;③有效:癥狀、體征均有好轉(zhuǎn);④無效:癥狀、體征均無明顯改善,甚或加重。

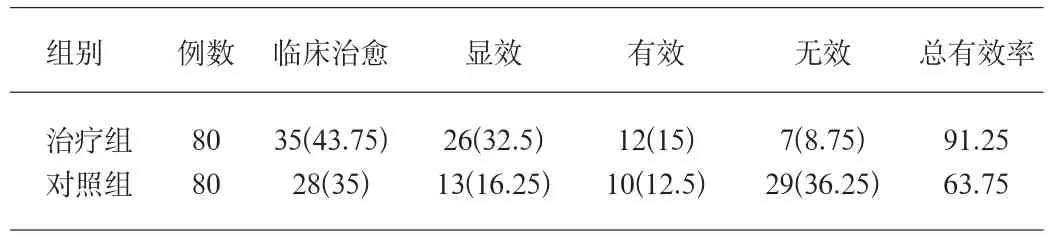

3.2 結(jié)果 治療組、對照組證候療效總有效率分別為88.75%和63.75%,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.01),見表1。

表1 兩組證候療效評比較[n(%)]

4 討論

祖國醫(yī)學認為,本病的病因病機為飲食不節(jié)、損傷脾胃、久則脾胃虛弱、氣血生化乏源;情志不暢、肝氣郁滯、橫逆犯胃;胃病反復發(fā)作不愈、氣機升降失常;久病傷及胃絡(luò),血流不暢、瘀血內(nèi)停、胃失所養(yǎng)而發(fā)生此病。因病時日久,常虛實相兼,脾胃虛弱為本,氣滯血瘀、濕熱邪毒為標,故治療時在辨證施治的基礎(chǔ)上根據(jù)中醫(yī)“久病入絡(luò),虛久則瘀”的理論和PLGC的病理特點適當加入活血化瘀、解毒抗癌中草藥,再結(jié)合患者的微觀改變進行適當加減,取得良好療效。

雖然該病筆者采用中醫(yī)辨證分型治療療效明顯,但是由于固定專方治療已漸成主流趨勢。盡管從表面看,固定專方治療與中醫(yī)辯證論治的觀點似乎不相吻合;但由于此類固定方多是在辨證基礎(chǔ)上結(jié)合PLGC病理特征綜合制定并經(jīng)過臨床反復驗證提煉所得,故應(yīng)該有比較理想的治療效果,相關(guān)的研究應(yīng)該大力加強。

[1]鄭瑩,李德祿,徐耀昌.上海市胃癌發(fā)病率和死亡率的變化與預測[J].外科理論與實踐,2000,5(3):152-154.

[2]湯釗猷.現(xiàn)代腫瘤學[M].2版.上海:復旦大學出版社,2003:696.

[3]勞紹賢.胃癌前病變的現(xiàn)代醫(yī)學與中醫(yī)學研究近況[J].廣州中醫(yī)學院學報,1995,12(2):56-59.