基于語料庫的中國政府工作報告核心主題詞研究

狄艷華 楊 忠

(東北師范大學,長春130024)

30多年來的改革開放,使漢語的詞匯變化空前。《中國政府工作報告》(以下簡稱《報告》)作為典型的政治語篇,對中國社會的發展具有重要作用,而且體現中國社會的巨大變化。文章通過分析《報告》中的核心主題詞的使用特點、分布及規律,揭示其表征的社會變化,在社會發展中揭示語言的動態本質。

1 語言與社會表征

社會表征是一種含有其本身的邏輯和語言的認知系統,是集體成員共享的觀念、意向、知識及實踐系統,這種思想的共識形態由社會產生,并由社會的溝通而形成共同意識的一部分(Moscovici 2000:xii)。這種社會共識性的知識體系,主要源自于人們的經驗基礎,同時也源自于人們通過傳統、教育和社會交流接收和傳遞的信息、知識和思維模式。

語言是表征社會的一種形式。人們通過語言得以便捷溝通,了解社會,并形成對社會的集體認同。有一定代表性的語言載體能充分表征社會的現狀、發展及變化。《報告》作為典型的政治語篇,是我們黨和政府工作的航標,具有政策性、權威性和綱領性。無論從《報告》的內容、表現形式以及使用語言都十分規范。其職責傳達中央政府工作的政策及實施路徑,使各級政府更好地貫徹各項方針政策。《報告》直接與中國社會的經濟、政治等各方面發展息息相關。追溯中國改革開放以來的歷年政府工作報告,我們能看到中國政治文明所取得的巨大進步。《報告》語言作為一種典型的社會表征形式,直接體現出中國社會的發展變化。無論是新理念、新舉措都通過報告的形式得以體現,被了解、認同并深入民心。這種表征使社會群體達到共識,合力共促中國之發展。

2 《報告》及其主題詞、核心主題詞提取

根據中國《憲法》,中央政府每5年要換屆,同時召開5年1屆的政協、人大會議,簡稱“兩會”。因此,這時的《政府工作報告》可謂承前啟后,既要對過去5年的工作進行總結,又要對未來的工作進行規劃。《報告》及兩會是中國政治生活中一件重要大事,對中國經濟和社會發展有著極其深遠的影響。對《報告》進行歷時分析,可以看出中國政府針對國家社會發展的思路和社會變化的趨勢。改革開放30多年來,中國政治、經濟和社會等諸多方面都發生了翻天覆地的變化,這些變化的軌跡可以從30年來歷屆國務院總理所作《政府工作報告》的詞匯變遷中管窺(劉小彪2008)。

《政府工作報告》作為規范、正式的文體,措辭嚴謹、凝練,語言樸實,信息容量大。為了更好地研究《報告》中詞匯的使用與中國社會共變的關系,本研究采用了語料庫技術,用科學的方法收集、整理出數據,進一步量化和統計,以實證的手段對文本的特征進行定量描述和定性分析。此分析主要集中于《報告》中的核心主題詞,一是由于語料龐大(近70萬字);另外,根據語料庫工具,對于語詞意義的分析重點應放在“主題詞”、“核心主題詞”上,因為它們具有文本所凸顯的重要意義。《報告》的“主題詞”蘊含著一定的政治理念,反映出社會發展動態。本研究對《報告》中的主題詞、核心主題詞及其詞群、搭配進行分析,并結合社會背景、《報告》內容進行進一步闡釋,因為研究語言的規律,需要充分考慮到其社會文化因素。

語料庫分析工具首先可以提取文本詞匯的頻率分布,在此基礎上可以提取“主題詞”并驗證“主題性”(關鍵性),在主題詞中提取“核心主題詞”。這些基本信息是進一步分析語料的基礎。為了清楚主題詞和核心主題詞的分布特點和使用規律,還要看它們在語篇中與什么詞同現,詞群分布怎樣。

本研究采用了Mike Scott的語料庫文本分析軟件Wordsmith Tools 5.0程序對中國改革開放33年的政府工作報告(近70萬字)進行主題詞關鍵性分析。首先,參照LCMC(蘭卡斯特現代漢語語料庫,100萬詞次)平衡語料庫,得出按關鍵性高低排列的詞表,排在最前的意味著超用情況較大。一般情況下,在一個由相同主題文本構成的語料庫中,與主題表述相關的詞語具有超常的使用頻率,通過統計方法把這些詞提取出來并生成一個主題詞表。主題詞提取的主要條件是:(1)把相同主題的語料庫作為觀察語料庫,語料的主題必須相同或類似。(2)必須具備另一個較大的語料庫作為參照語料庫。(3)構成語料的文本數要足夠大,每篇文本的長度基本相等(衛乃興2005:166)。如果觀察語料庫由多個獨立文本組成,而每一個獨立文本都可以生成自己的主題詞表,再對這些主題詞表進行對比統計,就會發現某些主題詞出現的篇次要高于其它主題詞。如果設定主題詞的復現篇次,就會得到另一個詞表。該詞表中的詞由于是從各個主題詞表中按篇次統計抽取的,所以與文本的主題表達具有更密切的關系,稱之為“核心主題詞”。核心主題詞實際上要滿足兩個設定值,一個是該主題詞在單篇文本中的頻數,另一個是該主題詞復現的篇次 (參見WordSmith工具使用)。該核心主題詞表中的詞是觀察語料庫中所有文本共享的主題詞。通過統計和分析主題詞、核心主題詞以及與之密切相關的詞的分布和內在關系,能夠發現以主題為中心的詞語群。

根據公式可以計算出某一個詞項的“主題性”(X 2值)(參見WordSmith工具使用)。主題詞的顯著性也就是該詞在兩個詞表的差異顯著性,可以計算P值(表示其顯著水平),P值越低,顯著性水平越高。一般情況下P值小于0.05就有顯著性意義,在本研究中,設定 P<0.000001來判斷該詞為主題詞,以確保主題詞表具有較高的準確性。由于篇幅有限,這里僅截取了《報告》前20個主題詞的詞表(見表1)以說明問題。

表1 1978-2010年政府工作報告文本的部分主題詞表

在上表中,“主題詞”是通過與參照語料庫對比提取的文本中頻率超常的詞語,第一個頻數即該詞在觀察文本中出現的頻數,第一個比率% 即在觀察文本中該詞頻數除以文本的總詞量所得的百分比;第二組“頻數”和“參照語料庫比率”是該詞語在參照語料庫中的頻數以及與總量的百分比。“X 2值”即主題性值,該值越大,表示該詞語的主題性越強。與之相反,“P值”表示兩個樣本差異的顯著性,該值越小,表示差異的顯著水平越高(李文中2003:286)。此表中居于頻率榜首的詞大都是語料中的關鍵詞,也是核心主題詞提取的重要基礎。可見,詞頻和詞的關鍵性有著必然的、正比例的關系,是文本主題的核心之所在。

為了進一步呈現《報告》的規律性特點,用語料庫工具提取出從1978年改革開放以來5年1屆的節點年《報告》“主題詞”(截取主題性居于前10的詞,以例說明,見表2)。

表2 政府工作報告五年一屆的節點年的部分“主題詞”

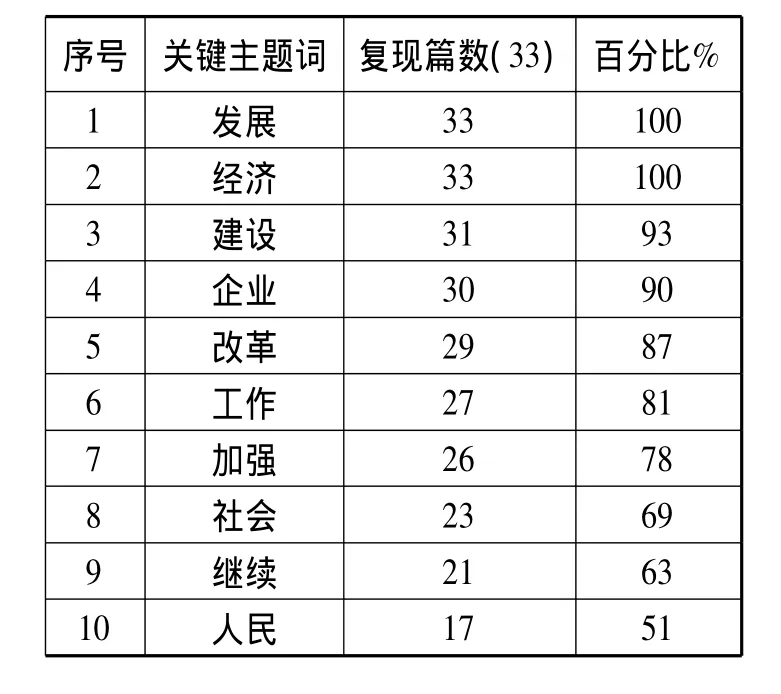

統計的第二步是計算出文本的“核心主題詞”。核心主題詞具有兩個含義,一個與參照語料庫相比,該詞語在觀察語料庫各個單篇文本中具有超常的出現頻率;二是該詞語作為主題詞在觀察語料庫中一系列相關文本的主題詞表中具有較高的復現率。核心主題詞的提取過程可參見語料庫工具使用說明(衛乃興李文中等2005:169)。表3中呈現的是用語料庫工具統計出的《報告》的前10個核心主題詞,以說明問題。

表3 1978-2010年政府工作報告文本部分核心主題詞表

根據參照標準,這里僅列出核心主題詞中出現篇數>/=17的核心主題詞。該表通過統計主題詞表而提取,“復現篇數”表示該詞在不同主題詞中的復現數。

3 主題表達分析

Michael McCarthy認為,我們在運用詞語表達思想或對現實世界的認識和知識時,存在一種詞語的譜系關系(Michael McCarthy 1990)。在這種等級結構關系中,處于最上層的是“語義空間”,“語義空間”由各種“語義場”所組成,后者表達對真實世界的知識或概念,實現為各種“詞語場”。“詞語場”由一些具體的詞語或詞組構成,表達“語義場”中的概念。同一主題能觸發具有共同語用特征和意義聯系的詞群。從主題出發的有關主題詞以及核心主題詞共同構建了詞語網絡,通過詞語選擇實現語義表達,圍繞主題形成獨特的語義場。在這一語義場中,詞與詞之間具有復雜的語義關系,這些相互關聯的詞在語篇層面也呈現出其特點。

通過對主題詞和核心主題詞的統計,根據詞表對《報告》主題進行語義映射,判斷并劃分出不同類別的詞語場,以便更好地觀察詞群之間的關系。主題詞及核心主題詞是在表達某一主題時經常使用的共同詞匯或核心詞群。可以認定,在一個含有核心主題詞的主題詞表中,主題詞與核心主題詞,以及主題詞與主題詞之間構成了圍繞某一主題表達而觸發的復雜的詞語網絡(衛乃興2005:169)。由于篇幅有限,本文只考察圍繞以“社會”為中心的核心主題詞、主題詞網。圍繞“社會”這一的第一層面的核心主題詞有“經濟”、“改革”、“發展”、“建設”4個大方面,以這4個詞為中心又有不同的詞群搭配。其中圍繞“改革”呈現的詞群主要表達以下幾方面的論題:(1)改革的范圍,也可稱為改革涉及的面,包括宏觀和微觀方面,如:體制、經濟、制度、企業、機構、社會、政府、教育等;(2)行為詞類,如調整、推進、深化、建設;(3)表達進程類的詞,如完善、加強、發展、提高、繼續、加快、進一步等;(4)表示“性質”的詞,如社會主義改革等。圍繞“經濟”呈現的詞群主要表達以下幾方面的論題:(1)表達性質類的詞,如:宏觀經濟、非公有制經濟;(2)表達經濟發展覆蓋面的詞:我國、社會、體制、結構、生活等;(3)表達行為類的詞,如堅持、調整;(4)表達 進程的詞,如平穩、發展、推進、加強、增加、加快等。以“建設”為中心的詞群分為:(1)表達性質類的詞,如社會主義、小康;(2)表達范圍類的詞,如社會、文化、經濟、體系、農村、重點、全面;(3)表達程度和進程的詞,如加強、保障、推進、加快、提高等。圍繞“發展”呈現的詞群主要表達以下幾方面的論題:(1)表達性質類的詞,如科學、和平;(2)表達發展范圍的詞,如社會、經濟、制度、市場、農業、產業、地區、教育、全面、重點;(3)表達行為類的詞,如穩定、協調、堅持、建設、改革;(4)表達程度和進程的詞,如推進、促進、加快、大力等。從語料中可以看出,行為的執行者大多數情況下是隱現的,一是因為不言自明,另一方面也是為了凸顯行為本身。

從核心主題詞提取的結果可以看出(見表3),中國改革開放以來的《政府工作報告》語篇中,“發展”和“經濟”的復現篇數為100%,即:從1978-2010年改革開放的33篇《報告》中每一篇都出現過。足以看出,中國政府一直把“經濟”和“發展”放到了重中之重的位置。其次是,“建設”、“企業”、“改革”、“工作”、“加強”、“社會”、“繼續”的復現篇數在20以上,說明在經濟發展的主題下,強調行動力,重在“建設”,這是各項工作的核心。同時,強調“企業”的發展,重在改革。“加強”強調的是加大力度,進一步強化當下需要不斷完善的各項“工作”。“繼續”強調的是持續性,不間斷的延伸性行為。“社會”一詞的復現率高說明中國政府對社會的整體關注是不變的宗旨。當然,社會的發展體現在諸多層面,包括經濟的不斷發展、社會體制的不斷完善、健全的社會法律體系及切實可行的社會福利事業能滿足廣大人民群眾所需等一系列相關內容,都不同程度地融入了“社會”這個大概念中。在不同的歷史發展階段,中國政府從不同的發展重心對社會的全面發展給予了不同的關注。另外,“人民”、“國家”、“我國”、“提高”、“生產”、“必須”、“我們”這幾個詞的復現篇數在10以上,可以將其分為三類:“人民”、“國家”、“我國”、“我們”為所屬性名詞,“提高”和“生產”為行為動詞,“必須”為意愿性動詞。從這幾個核心主題詞的復現來看,中國政府的發展建設立足于中國特色的發展道路,歸屬感較明顯。首先,從國家的大局出發,強調“我國”的發展道路和特點,“人民”為社會發展的首要關注。“生產”和“提高”是經濟不斷發展的必要條件。“必須”強調的是一種使命感,是我們肩負的責任。由此看出,核心主題詞的復現篇數的多少可以看出《報告》語篇所關注的核心內容和側重點。結合每一年政府工作報告的核心主題詞提取進一步分析,便可以得出更加具體的結果,在改革開放這33年的總體發展目標下,各個階段(見表2)及每一年要解決的重點問題。

4 結束語

語言與社會必然聯系在一起,語言具有表征社會的作用。詞匯作為語言的一個重要組成部分,對經濟、社會的發展變化反應最敏感、最直接,具有靈活性和動態性。基于語料庫分析工具,對龐大的語料進行數據處理,為我們更科學地研究提供了重要的依據。中國政府工作報告是改革開放三十多年來中國發展變化的集中體現,基于語料庫工具對其文本主題詞及其特點、規律進行分析,能更好地了解其主題意義,尤其是核心主題詞集中體現政府工作的重點和亮點。從詞匯管窺《報告》語言呈現的規律性特點,能進一步了解語言、社會及其共變,對相關學科的研究也會有一定啟示作用。

管 健.社會表征理論的起源與發展[J].社會學研究,2009(4).

李文中.基于英語學習者語料庫的主題詞研究[J].現代外語,2003(3).

劉小彪.政府工作報告30年詞匯變遷看中國社會發展[N].新京報,2008.

衛乃興李文中濮建忠.語料庫應用研究[M].上海:上海外語教育出版,2005.

殷曉蓉.話語與社會變遷[M].北京:華夏出版社,2003.

張曙光.社會表征理論述評:一種旨在整合心理與社會的理論視角[J].國外社會科學,2008(1).

Abric,J.C.Central System,Peripheral System:Their Functions and Roles in the Dynamics of Social Representations[J].Social Representations,1993(2).

Burton,C.Political and Social Change in China Since 1978[M].New York:Greenwood Press,1990.

Fairclough,N.Discourse and Social Change[M].Cambridge:Polity Press,1992.

McCarthy,M.Vocabulary[M].Oxford:Oxford University Press,1990.

Moscovici,S.Social Representations:Explorations in Social Psychology[M].Cambridge:Polity Press,2000.

Scott,M.WordSmith Tools Help Manual Version 4[Z].Oxford:Oxford University Press,2004.

Wagner,W.Theory and Methods of Social Representations[J].Asian Journal of Social Psychology,1999(2).