《寶島一村》,在嬉笑中表達痛感

丁塵馨

獲獎理由★

他是華語戲劇舞臺上一位、也是唯一一位始終關注當下關照現實、關護人類真實內心的編劇及導演。2010年他把《寶島一村》帶到大陸的舞臺,讓許許多多大陸觀眾首次與臺灣民眾共同體會了60年來另一群人的痛與情。

人物簡介:

賴聲川,生于1954年,籍貫江西會昌的客家人,臺灣知名舞臺劇導演。1984年創立劇團表演工作坊。現任國立臺北藝術大學戲劇學院教授、表演工作坊藝術總監。自1984開始劇場創作,不斷在臺灣創造各種紀錄及實驗,陸續開創臺灣舞臺劇市場、即興時事電視劇市場,被譽為“亞洲劇場之翹楚”。

言論:

在這么苦的日子里,他們過得怎么樣,有沒有一點尊嚴?我覺得有。

毫無疑問,《寶島一村》是2010年華語戲劇舞臺上最驚艷的一出。

這出話劇2009年底至2010年初在大陸首輪短暫的巡演,即引起不小波瀾,口碑相傳,至2010年10~11月間二輪演出時,已是在戲劇圈掀起了駭浪——北京上海等地均出現難見的黃牛票一票難求景況。

簡單說來,賴聲川話劇《寶島一村》,講述的是1949年從大陸逃到臺灣的兩百萬官民中的三戶普通家庭近60年的生活變遷。故事里,三家來自中國不同省份不同背景的人,在那個特殊時代的產物——眷村里,窗戶鄰著窗戶,吵吵鬧鬧又相互依靠,他們將60年飄零命運中的悲喜生活一一展示給觀眾。

在臺灣,描寫眷村故事的作品很多,讓觀眾又哭又笑的,只有一部;而讓大陸的觀眾看到眷村故事的作品,也只有這一部。

我們最后把假的東西都去掉了

在《寶島一村》,賴聲川又一次把他特有的幽默風格嵌入自己對這群飄零生命的尊重里。痛與笑,常常是在同一幕場景出現。

上世紀八十年代末,臺灣解嚴,眾人返鄉探親,是《寶島一村》的高潮。臺上呈現卻極為簡單,簡單到只有椅子和人。三戶分別來自北京、山東和河南的人家,如眷村排屋的樣子并列在臺上,以追光燈區隔各自的時空。他們的故事情感各不同,卻遞次地呈現出相同的痛。

趙家兒子臺生替亡父回到陌生的北京,他環顧四周“一切都是陌生的卻感覺如此熟悉”,當奶奶看著從沒有見過面的孫子雙膝跪下時,她的第一個“見面禮”是不由分說地掄巴掌!沖著被打懵的孫子,她哽咽地喊,“這個巴掌是替你爸爸挨的!他說,只是出去玩玩就回的,可是一玩,就是40年!”話里沒有對時代和政治的追討,只有一個普通家庭在時光流逝中對離別的無望與傷痛。

“我知道很多人覺得感動,但他們不知道那是什么?我可以告訴你,那是時間!時間的流動在《寶島一村》里很重要。所以你會看到,突然間,這些人都老了這就是人生。”賴聲川向《中國新聞周刊》解釋,他在60年眷村故事中找到的那個痛點。

即使是沉重的返鄉,《寶島一村》里仍不失笑點。第二戶朱家返鄉,臨到家門口時,朱先生跟臺灣太太“提醒”說,“一會見到老太太,你叫她‘姐姐”太太點頭,好奇地問“哦,她是你姐姐?”“不!她是你的姐姐!”觀眾還沒來得及擦掉在上一場趙家耳光中流出眼淚,就瞬間爆笑起來。兩岸間心領神會的臺詞,是賴聲川連通人心打開隔膜的密碼。

但凡看過賴聲川戲劇的人,不論層次,都會對獨特的賴式幽默印象最深。笑中帶淚,是觀眾對《寶島一村》最統一的評價。他承認,即使這樣一個沉重的主題,相比其他諸多關于眷村的故事,《寶島一村》多了一種輕松感,“但是它也很沉重”。

在龍應臺的講述里,這是一群“被時代的齒輪碾出的一群人”。他們被框在了一個小島上,回不了家。賴聲川則希望給這樣一群流亡的人和顛沛的命運留出更多的尊嚴。

他讓《寶島一村》里頭的那些主題自己冒出來,但不是刻意被強調的。他相信人生的意義有更多是在具體生活細節里,在尊嚴里。“這么苦的日子里,他們過得怎么樣,有沒有一點尊嚴?我覺得有——其實《寶島一村》慶賀的可能就是這種精神。”

戲劇專業念到博士,加上近30年的舞臺經驗,賴聲川相信自己對戲劇的理解,他很清楚,時至今日如果講述那個荒誕時代下的個人命運,仍然只是在“訴苦”的話,幾等于作品的“自殺”,“苦到最苦,肯定不能做,玩100年也玩不出什么來——因為沒人看。而且你要給觀眾的訊息是:苦!苦到最后就死了,然后怎么樣?還有呢?——沒有了。”

事實上,關于1949年后兩岸隔絕對普通人帶來的傷痛,早在1989年,賴聲川就做出話劇《回頭是彼岸》。那時臺灣剛解嚴不久,故事講的是臺灣軍官在解嚴之后隨即找醫生開出假病危證明,為的是見到在大陸相隔40年的女兒,1949年被父親“拋棄”與母親獨自生活的女兒,40年后如何面對父親和姨太太在臺灣的新家?數十年的隔膜與諒解,賴聲川在《回頭是彼岸》里已有更為深刻的思考。

“你要能看得懂人生的這個大喜劇。可是,它又太悲哀了。”賴聲川說,這,就是《寶島一村》的感覺。

“我現在發現,為什么別人不知道《寶島一村》怎么做出來的,他們也做不出來,因為我們最后把假的東西都去掉了,只剩下真的”。賴聲川把這種“發現”歸結為找到了戲的“真理”。

魔法要落在對生命的關照上

找到一出戲的“真理”,不是簡單地就可以發現。賴聲川不玩微博也不上網,卻總是在劇場給觀眾帶來新的概念、創意和思考。日本NHK電視臺稱其為“臺灣劇場最燦爛的一顆星”,《遠東經濟評論》更指他的戲是“中國語文世界中最精彩的劇場”。他創作的題材之廣、作品之多(表演工作坊成立26年,已創作作品近50部),在華語戲劇圈中沒有二者,絕大多數作品,無論形式、內容還是想象力,都讓人耳目一新且回味深長。

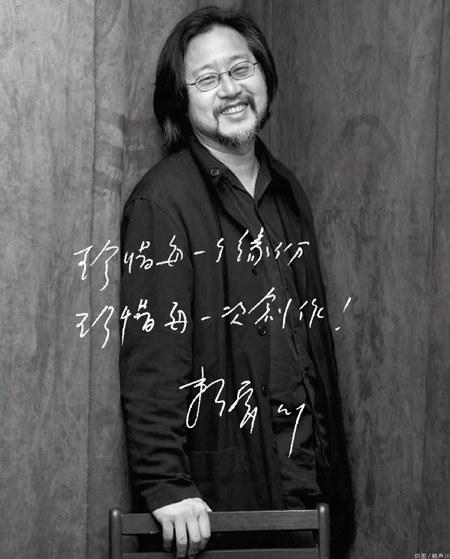

中長發、蓄胡、說話間不急不緩且耐心謙和是賴聲川給人始終的印象。伯克萊大學戲劇博士畢業后,他回到臺灣并于1984年創立“表演工作坊”,身兼導演、編劇、舞臺設計、教師,創團作品《那一夜,我們說相聲》及之后的相聲系列,在幽默逗笑的背后,是對臺灣現實社會的深刻擔憂和不滿,首演以后,即在臺灣繼而華語地區造成轟動。之后的《暗戀桃花源》則成為該團經典劇目之一,至今暢演不衰。

2000年的《如夢之夢》更是以高超的說故事方法,讓人走進他精心編織的生命命題,該戲也成為賴聲川重要的戲劇坐標。

如今的賴聲川越來越相信自己擁有讓戲劇變得神奇的“魔法”。“當年我有很好的老師在教我這個東西”。賴聲川至今感念雪云·司卓克對自己戲劇的影響。那時他還在美國讀戲劇博士。差一年就要博士畢業的時候,他忽然對什么是戲劇、為何要創作戲劇開始迷茫。直至夏季的一次歐洲戲劇之旅,在荷蘭,他看到了能讓戲劇活絡起來的文化,也學習到了日后成為他創作特色的集體與即興創作。

阿姆斯特丹戲劇工作室劇團直接在公園里支著大帳篷,作一出“討論公共廁所尊嚴”的演出。賴聲川隨后了解到這個劇團還有過更不可思議的演出:3個演員,1個觀眾,就在醫生的辦公室里表演,而醫生即為觀眾。演出的目的只是為了刺激醫生面對病人和死亡的冷漠與麻木,這部震驚歐洲醫學界的戲劇作品,使他感到驚奇并豁然開朗。在阿姆斯特丹戲劇工作室劇團的戲劇中,他看到了戲劇作為其根本意義的所在,即:為社會而創作、為弱勢群體發言。

這之后,該劇團導演、荷蘭戲劇大師雪云·司卓克恰到伯克萊客座教學,賴聲川聞訊丟下正在準備的博士論文,整個學期都跟著這位即興創作的大師。司卓克帶學生排演一部戲劇,講的是美人魚的故事。在離演出僅2周的時候老師臨時到紐約開會,把戲丟給了身為副導演的賴聲川。這位躍躍欲試的準戲劇博士開始在這加一點那減一點,往戲里添改了諸多自己的想法。演員雖然不解但也配合地完成了。可是越改他發現越不對勁,就在差幾天就要演出的時候,老師回來了。賴聲川跟老師坦白,“我把你的戲搞砸了!”

司卓克沉默地看完整場,沒有休息,讓演員們直接從頭再來,在賴聲川面前一個一個地把所有他犯的錯修改過來,“停,你到那去,然后就這么都回來了!這個老師是有魔法。我把她的魔法全都去掉了”。

兩個小時,戲改完了。所有人都舒服了。那個犯了錯的準戲劇博士問了老師一個最笨的問題:你是怎么做到的?老師的回答如當頭棒喝,卻也讓他受用一生,“因為我知道什么能做什么不能做。”

“那時我的心中就有一個愿望:我要有一天,也可以說出這句話——這對于一個學生來講,是最棒的——你知道目標在哪里了”。

確實,這個出生于1954年的導演,在他此后近30年的戲劇創作中,一直在實踐這樣的目標。無論他的相聲系列,還是臺灣解嚴后的社會話題《回頭是彼岸》,人至黃昏心境的《紅色的天空》;悲喜劇交疊的《暗戀桃花源》,講第三者引爆麻木生活的《十三角關系》;還有關于人與自己內心對話的《我和我和他和他》,追循心靈軌跡的《如夢之夢》,以及之后的《如影隨形》又及在2008年歲末推出的《寶島一村》,無一不是對兩岸現實社會里的政治、民生、家庭的批判與關注,而他都將這些“大背景”轉化為對生命之痛的敏感和關切。

“我認為自己已經出師了”。作品越多年紀越長,賴聲川更相信,“作為編劇導演就應該要做魔法師”。《寶島一村》里,他說自己最后把這個魔法落在了“生命”上。

“人的眼睛、人的心要被訓練到,才能看到那個真相”。已從臺北藝術大學退休的賴聲川現在更期待像老師那樣繼續將多年的戲劇經驗與感悟授予后輩的戲劇人,可是這個樸素的愿望在當今中國戲劇環境中并不容易實現,“我非常愿意把力氣放在幫忙指導有潛力的編劇和導演。但是,他們在哪里,我現在還在找”。★