淮南礦區(qū)C13-1煤層構(gòu)造軟煤分布特征及其主控因素分析*

孟中澤劉明舉孟 磊劉彥偉李 波

(1.華中科技大學(xué)機(jī)械學(xué)院,湖北省武漢市,430074; 2.河南煤化集團(tuán)鶴煤公司,河南省鶴壁市,458030; 3.河南理工大學(xué)煤礦安全工程技術(shù)研究中心,河南省焦作市,454000)

★煤炭科技·地質(zhì)與勘探 ★

淮南礦區(qū)C13-1煤層構(gòu)造軟煤分布特征及其主控因素分析*

孟中澤1,2劉明舉3孟 磊3劉彥偉3李 波3

(1.華中科技大學(xué)機(jī)械學(xué)院,湖北省武漢市,430074; 2.河南煤化集團(tuán)鶴煤公司,河南省鶴壁市,458030; 3.河南理工大學(xué)煤礦安全工程技術(shù)研究中心,河南省焦作市,454000)

利用鉆孔測井曲線,結(jié)合井巷工程揭露情況和工作面坑透,對潘三礦構(gòu)造軟煤發(fā)育和分布進(jìn)行了綜合分析,查明了潘三礦C13-1煤層構(gòu)造軟煤的分布特征。研究表明,南北向推覆作用形成的褶皺順層滑動對該煤層構(gòu)造軟煤的發(fā)育和分布起著主要控制作用,斷層及其與褶皺的疊加是煤層局部構(gòu)造軟煤加厚的主要原因。這些認(rèn)識為潘三礦突出危險(xiǎn)性區(qū)域劃分奠定了基礎(chǔ)。

構(gòu)造軟煤 軟煤比 分布特征 地質(zhì)構(gòu)造 主控因素 淮南礦區(qū)

AbstractUtilizing borehole logging curves combined with the data obtained from the underground workings exposing the coal seam and the use of underground electromagnetic wave perradiator,a comprehensive analysis of the development and distribution of tectonic soft coal in Pansan Coal Mine is carried out.The results of study show that coal bedding-slip fold caused by north-south overthrusting plays a major control role in the tectonic soft coal distribution and development.The main reason why local tectonic soft coal becomes thick is the fault structure and the overlapping structure where fault and fold come together.This understanding provides a good basis for marking the outburst hazard zones in Pansan Coal Mine.

Key wordstectonic soft coal,soft coal ratio,distribution characteristics,geological structure,main controlling factors.

1 引言

煤與瓦斯突出綜合假說較全面地考慮了突出動力 (原巖應(yīng)力、地應(yīng)力和瓦斯壓力)和突出阻力(煤強(qiáng)度)兩方面的因素,因而得到國內(nèi)外學(xué)者的普遍認(rèn)可。在具備一定突出動力條件下,構(gòu)造軟煤的發(fā)育程度和區(qū)域分布就成為控制突出區(qū)域危險(xiǎn)的主要因素。構(gòu)造軟煤是地質(zhì)構(gòu)造作用的產(chǎn)物和地應(yīng)力作用過程的記錄,長時(shí)間強(qiáng)烈的擠壓、剪切作用使煤體結(jié)構(gòu)遭受嚴(yán)重破壞,產(chǎn)生大量孔隙,比表面積顯著增大,強(qiáng)度和透氣性大大降低,有利于積聚大量瓦斯,形成較高的瓦斯壓力和瓦斯膨脹能,為突出的發(fā)生創(chuàng)造了有力條件,并且煤體強(qiáng)度的削弱,大大降低了突出發(fā)生的門檻,從而使煤與瓦斯突出更容易發(fā)生。

在淮南礦區(qū)1959-2005年發(fā)生的129次突出中,103次突出發(fā)生地點(diǎn)有“軟煤發(fā)育”、“煤層變軟”、“軟煤變厚”、IV類煤”或“V類煤”等描述,這說明淮南礦區(qū)約有80%以上的突出是發(fā)生在構(gòu)造軟煤發(fā)育區(qū)。構(gòu)造軟煤的發(fā)育程度及其空間分布,對淮南礦區(qū)煤與瓦斯突出的發(fā)生有著重要的影響。位于淮南礦區(qū)的潘三礦1986-2005年發(fā)生煤與瓦斯突出14次,其中C13-1煤層發(fā)生13次,而且都發(fā)生在有構(gòu)造軟煤發(fā)育的地質(zhì)構(gòu)造帶。所以研究潘三礦C13-1煤層構(gòu)造軟煤的分布特征及其主控因素對于預(yù)測和防治煤與瓦斯突出具有重要意義。

2 礦井地質(zhì)構(gòu)造特征

潘三礦位于淮南復(fù)向斜潘集背斜的南翼西部,與潘一礦毗鄰。總體構(gòu)造為一單斜構(gòu)造,地層走向NWW–SEE,地層傾角一般為5~10°,呈淺部陡、深部緩的趨勢,如圖1所示。在井田東部的第九至第十線局部地段,因受F1、F1-2、F1-1斷層的影響,傾角高達(dá)30~50°,甚至直立。井田內(nèi)發(fā)育次一級的董崗郢向斜和葉集背斜,是受區(qū)域性NS向的擠壓作用而形成。井田內(nèi)次級褶曲和不同形式、性質(zhì)和規(guī)模的斷層的存在,受區(qū)域性構(gòu)造的控制。

按井田構(gòu)造特征,可以把井田劃分為3個(gè)瓦斯地址單元。

北區(qū):北以F1斷層為界,南以F1-1、F24、F26斷層為界。大中型斷層多,斷層密度大,各個(gè)方向的斷層和正、逆兩種斷層均有分布,其中正斷層20條,逆斷層20條,反映出經(jīng)歷過復(fù)雜的應(yīng)力作用。地層傾角在10~20°之間。

中區(qū):北界以 F1-1、F24、F26斷層組、南以F25、F47、F49斷層組為界。寬緩的向斜構(gòu)造展布本區(qū),向斜軸在本區(qū)中間,地層平緩,北側(cè)靠近F26斷層附近傾角增大,達(dá)20~25°。區(qū)內(nèi)斷層密度相對較小,斷層方向相對一致,同時(shí)存在正、逆斷層,共發(fā)育斷層40條 (斷層高差為5 m),其中正斷層24條,逆斷層18條。

南區(qū):F25、F47、F49斷層組以南。該區(qū)中西段進(jìn)入礦井深部,勘探程度相對較低。據(jù)分析,區(qū)段內(nèi)斷層較少,地層傾角一般在8°以下。本區(qū)查明斷層5條,其中落差100 m以上的有F25、F4正斷層;落差20~50 m有正斷層F39;落差20 m以下有F45正斷層。在南區(qū),以 F18為界,可以分為東、西兩個(gè)小區(qū)。西小區(qū)的突出次數(shù)較多,東小區(qū)的瓦斯壓力和構(gòu)造煤厚度較大。

圖1 潘三礦構(gòu)造綱要圖及構(gòu)造分區(qū)

3 構(gòu)造軟煤分布特征

構(gòu)造軟煤的分布可以根據(jù)構(gòu)造軟煤厚度和軟煤比兩項(xiàng)指標(biāo)來綜合分析,因此,利用測井曲線技術(shù)結(jié)合井巷工程揭露情況進(jìn)行比較、校正,進(jìn)而初步查明研究區(qū)構(gòu)造軟煤的分布狀況。

基于構(gòu)造軟煤和硬煤的視電阻率存在明顯差異的原理,根據(jù)潘三礦107個(gè)鉆孔的測井曲線判別獲得各鉆孔軟煤厚度,并依據(jù)煤層厚度求得軟煤比。將上述構(gòu)造軟煤厚度的判識結(jié)果與采掘區(qū)及其附近鉆孔構(gòu)造軟煤的實(shí)際觀測相結(jié)合,進(jìn)行反復(fù)概略比較、校正,最終確定構(gòu)造軟煤的分布。

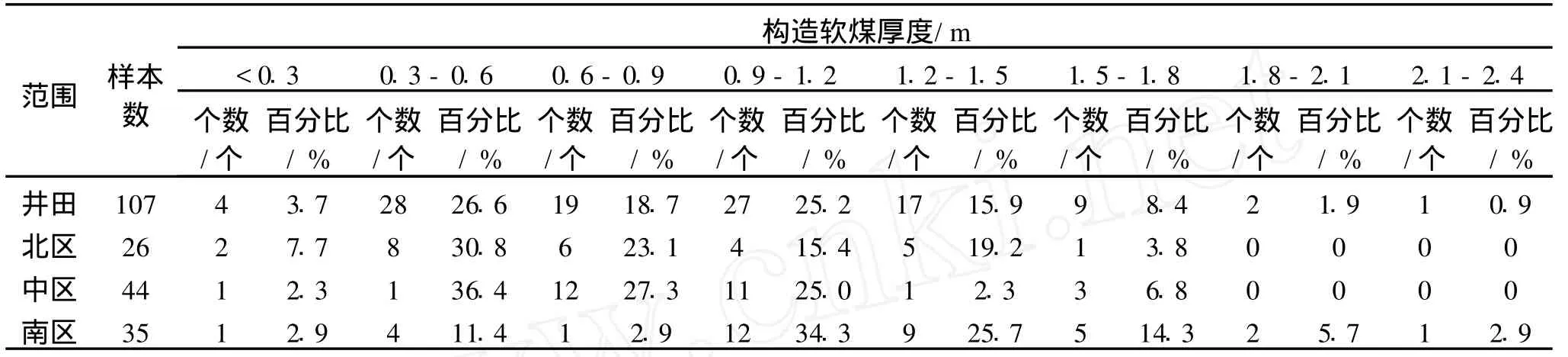

3.1 潘三礦構(gòu)造軟煤厚度分布

潘三全井田構(gòu)造軟煤普遍發(fā)育,最小厚度0.3 m,最大厚度2.15 m,構(gòu)造軟煤平均厚度0.96 m,厚度在 0.9 m以上的點(diǎn)達(dá)到56個(gè),占 52.34% (見表1)。即有一半的鉆孔構(gòu)造軟煤厚度已達(dá)到突出危險(xiǎn)性指標(biāo)0.9 m。

3.2 潘三礦軟煤比統(tǒng)計(jì)分析

潘三全井田鉆孔揭露軟煤占全煤層厚度的比例為8%~50%,平均軟煤比為25%(見表2)。軟煤比最小的是XIV東3孔,為8%,其構(gòu)造軟煤厚度為0.30 m,該孔煤層厚度為3.72 m。軟煤比最大的是XII12孔,為49%,構(gòu)造軟煤厚度2.10 m,該處煤厚度為4.30 m。由表2分析可知,潘三井田雖然構(gòu)造軟煤普遍發(fā)育,但未達(dá)到全層軟煤。同時(shí)軟煤厚度的起伏變化較大,在局部形成軟煤加厚,軟煤比在 30%以下的點(diǎn)占 66.35%,而達(dá)30%以上的點(diǎn)占33.65%。根據(jù)構(gòu)造軟煤和軟煤比兩項(xiàng)指標(biāo)來綜合分析,可以認(rèn)為潘三C13-1煤層為局部突出危險(xiǎn)煤層。

3.3 按分區(qū)進(jìn)行分析

潘三分區(qū)軟煤厚度有不同特點(diǎn) (見圖2)。北區(qū)軟煤厚度為0.3~1.6 m,軟煤厚0.9 m以上的點(diǎn)占38.46%,多數(shù)點(diǎn)軟煤厚小于0.9 m。中區(qū)軟煤厚度為0.3~1.8 m,軟煤厚度0.9 m以上的點(diǎn)有34.86%。南區(qū)軟煤厚度為0.25~2.15 m,軟煤厚度0.9 m以上的點(diǎn)達(dá)82.9%。南區(qū)軟煤厚度最大,軟煤厚度大于0.9 m的較多,軟煤發(fā)育的不均衡程度更顯著,這些是南區(qū)瓦斯突出危險(xiǎn)性大的重要原因。

表1 潘三礦鉆孔構(gòu)造軟煤厚度統(tǒng)計(jì)

表2 潘三鉆孔軟煤比統(tǒng)計(jì)

圖2 潘三礦構(gòu)造軟煤厚度累計(jì)曲線

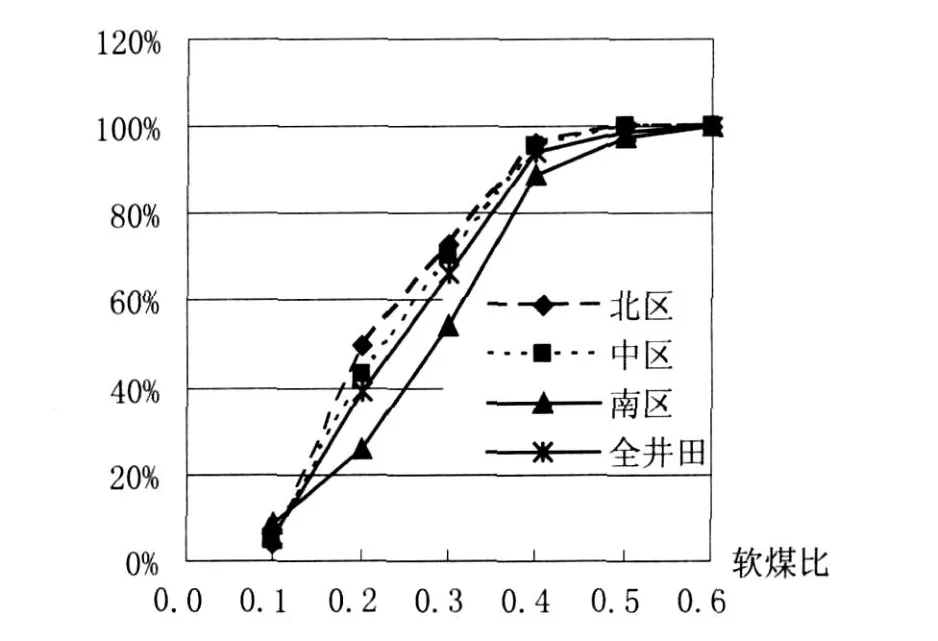

潘三軟煤比區(qū)域分布特點(diǎn)是南區(qū)軟煤比高值多(見圖 3)。軟煤比達(dá)到 30%以上的點(diǎn)北區(qū)為26.9%,中區(qū)的為29.5%,南區(qū)占45.8%。南區(qū)軟煤比達(dá)到40%的點(diǎn)占11.5%,而中區(qū)和北區(qū)分別為3.8%和4.5%。這也說明南區(qū)突出危險(xiǎn)性比中區(qū)、北區(qū)大。

圖3 潘三礦構(gòu)造軟煤比累計(jì)曲線

4 構(gòu)造軟煤分布的控制因素

研究構(gòu)造軟煤的控制因素主要是研究構(gòu)造軟煤與地質(zhì)構(gòu)造的關(guān)系,希望通過地質(zhì)構(gòu)造預(yù)測對構(gòu)造軟煤進(jìn)行預(yù)測,進(jìn)而通過構(gòu)造軟煤預(yù)測實(shí)現(xiàn)對瓦斯突出危險(xiǎn)性的預(yù)測。

4.1 褶皺引起構(gòu)造軟煤的發(fā)育

根據(jù)潘三礦鉆孔和巷道的揭露,構(gòu)造軟煤普遍發(fā)育。通過潘三1452(3)和1781(3)兩個(gè)工作面的實(shí)際觀測,發(fā)現(xiàn)煤體中層滑作用對構(gòu)造軟煤的控制作用十分明顯。潘三礦C13-1煤層普遍存在次級褶皺,容易發(fā)生未切割頂板或底板的層滑斷層,在層間滑動構(gòu)造軟煤。

淮南煤盆地主體構(gòu)造為一復(fù)向斜,呈近東西向展布,并在南北兩翼發(fā)育了一系列走向壓扭性逆沖斷層,褶皺發(fā)育。南翼的舜耕山和阜陽—風(fēng)臺斷層組成了舜耕山、八公山、劉莊由南向北的推覆體。北翼的上窯—明龍山—尚塘斷層組成了上窯、明龍山由北向南的推覆體。在復(fù)向斜內(nèi)部,地層傾角平緩,一般為10~20°,為一系列寬緩褶曲,其中陳橋—潘集背斜隆起幅度最大,是復(fù)向斜內(nèi)的主要構(gòu)造。

潘三礦井田處于潘集背斜和謝橋古溝向斜公共翼上,在井田內(nèi)部小型褶皺發(fā)育由于彎滑作用形成層間差翼性運(yùn)動,使煤體結(jié)構(gòu)遭受破壞,形成面狀分布的構(gòu)造軟煤。在小向斜軸部煤層厚度較兩翼大,構(gòu)造軟煤加厚。如潘三礦1151(3)工作面,曾在小向斜軸部掘進(jìn)發(fā)生突出煤量為40 t,瓦斯量為5167 m3的瓦斯突出。又如潘三礦C13-1煤層的1731(3)工作面下順槽在一個(gè)小褶曲處底板凸起,煤層傾角有10°的變化,轉(zhuǎn)折端煤層變厚且原生結(jié)構(gòu)破壞嚴(yán)重,在掘進(jìn)時(shí)發(fā)生突出,突出煤量87 t,瓦斯904 m3。

4.2 斷裂對構(gòu)造軟煤形成的作用

研究區(qū)內(nèi)斷裂作用的影響主要表現(xiàn)為井田中、小型斷層影響帶內(nèi)構(gòu)造軟煤分層厚度及其破壞程度的側(cè)向變化。斷層影響帶寬度與斷層的規(guī)模、組合型式、斷層性質(zhì)等相關(guān),一般影響帶寬度與斷層規(guī)模正相關(guān);斷層并列、交叉及不同的組合型式使影響帶加寬且呈現(xiàn)不同的展布形態(tài),致使軟煤分層分布的復(fù)雜化;逆斷層的影響帶寬度一般較大。影響帶內(nèi)軟煤分層厚度及其破壞程度,通常取決于觀測點(diǎn)與斷層面 (帶)的距離,一般越接近斷層,煤體結(jié)構(gòu)的破壞越嚴(yán)重,軟煤分層厚度越大。

井田中部塊段中、小型斷層的影響也較為突出。以XIV13和驗(yàn)1孔中心的軟煤分層較厚地段、以XIII-XIV9和XIII西9孔為中心的軟煤分層較厚地段、以XII12孔為中心的軟煤分層較厚地段、以311孔為中心的軟煤分層較厚地段等均是數(shù)條中、小型斷層組合影響的結(jié)果,并形成中部塊段構(gòu)造軟煤普遍較北部塊段發(fā)育的狀況。

井田南部塊段,以 XIII東7孔為中心和以X29孔為中心的構(gòu)造軟煤分層較厚地段也是分別由多條中、小型斷層組合影響的結(jié)果,加之南部謝橋古溝向斜軸向北較大凸彎的組合影響,形成潘三礦井田南部塊段比中部塊段的構(gòu)造軟煤厚度大,破壞程度高的狀況。

4.3 褶皺與斷裂的疊加影響構(gòu)造軟煤的發(fā)育

斷層發(fā)育地區(qū)或后期疊加有褶皺,往往造成煤層更強(qiáng)的結(jié)構(gòu)破壞,厚度變化大,構(gòu)造軟煤破壞程度高,煤與瓦斯突出災(zāi)害極易發(fā)生。如潘三礦C13-1煤層的1731(3)工作面上風(fēng)巷位置靠近 F5斷層上盤中發(fā)育褶曲,C13-1煤層由4.5 m增厚至5.1 m,傾角由8°變?yōu)?5°,構(gòu)造軟煤分層厚達(dá)2.4 m,當(dāng)掘進(jìn)至此時(shí),發(fā)生了突出,突出煤量70 t,瓦斯22366 m3。

在潘三礦南區(qū) F18東側(cè),小斷層比較發(fā)育,依據(jù)三維地震探測,此處又有短軸小型褶曲發(fā)育,根據(jù)測井曲線判讀,此處恰好是構(gòu)造軟煤厚煤帶發(fā)育區(qū),因此判定構(gòu)造軟煤的加厚是斷層疊加褶皺造成的,煤層的突出危險(xiǎn)性會很大。

5 結(jié)論

(1)潘三礦全井田構(gòu)造軟煤普遍發(fā)育,且軟煤厚度的起伏變化較大,最小厚度0.3 m,最大厚度2.15 m,鉆孔構(gòu)造軟煤厚度0.9 m以上的達(dá)56個(gè)占52.34%。即有一半以上的鉆孔構(gòu)造軟煤厚度已達(dá)到潘三礦構(gòu)造煤0.9 m的突出危險(xiǎn)性指標(biāo)。并且軟煤比在30%以下的點(diǎn)占66.35%,而30%以上的僅占33.65%。由構(gòu)造軟煤厚度和軟煤比兩項(xiàng)指標(biāo)綜合分析,可以認(rèn)為潘三C13-1煤層為局部突出危險(xiǎn)煤層。

(2)潘三礦軟煤比區(qū)域分布特點(diǎn)是南區(qū)軟煤比高值多。軟煤比達(dá)到30%以上的點(diǎn)北區(qū)為26.9%,中區(qū)為29.5%,南區(qū)占45.8%。南區(qū)軟煤比達(dá)到40%的點(diǎn)占11.5%,而中區(qū)和北區(qū)分別為3.8%和4.5%。這也說明南區(qū)突出危險(xiǎn)性比中區(qū)、北區(qū)大。

(3)南北向推覆作用形成的褶皺順層滑動對潘三礦C13-1煤層的構(gòu)造軟煤的發(fā)育和分布起著主要控制作用,斷層及其與褶皺的疊加是此煤層局部構(gòu)造軟煤加厚的主要原因。

[1]竇仲四,魯玉芬,開明.構(gòu)造煤特征及其與瓦斯突出危險(xiǎn)性的關(guān)系 [J].煤炭技術(shù),2006(10)

[2]劉明舉,龍威成,劉彥偉.構(gòu)造煤對突出的控制作用及其臨界值的探討 [J].煤礦安全,2006(10)

[3]曹代勇,張守仁,任德貽.構(gòu)造變形對煤化作用過程的影響 [J].地質(zhì)論評,2002(3)

[4]曹運(yùn)興,張玉貴,李凱琦等.構(gòu)造煤的動力變質(zhì)作用以其演化規(guī)律 [J].煤田地質(zhì)勘探,1996(4)

[5]劉明舉,李振福.淮南礦區(qū)煤與瓦斯突出規(guī)律及控制因素淺析 [J].山東煤炭科技,2007(1)

[6]朱國維,宋韋劍,王富強(qiáng).淮南礦區(qū)潘三礦地質(zhì)構(gòu)造及煤與瓦斯突出特征 [J].中國煤炭,2007(7)

[7]焦作工學(xué)院等.煤與瓦斯突出區(qū)域預(yù)測瓦斯地址方法研究 [D].國家“十五”科技攻關(guān)項(xiàng)目專題研究報(bào)告,2003

[8]湯友誼,孫四清,郭純等.不同煤體結(jié)構(gòu)類型煤分層視電阻率值的測定 [J].煤炭科學(xué)技術(shù),2005(3)

[9]孫四清,陳致勝,韓保山等.測井曲線判識構(gòu)造軟煤技術(shù)預(yù)測煤與瓦斯突出[J].煤田地質(zhì)與勘探,2006(4)

[10]劉明舉,劉毅,劉彥偉等.地球測井技術(shù)在判識構(gòu)造煤中的應(yīng)用 [J].煤炭工程,2005(5)

[11]K.Frodsham,R.A.Gayer.The impact of tectonic deformation upon coalseams intheSouth Wales coalfield,U K.International Journal of Coal Geology. 1999(38)

[12]J.Shepherd,L.K.Rixon,&L.Griffiths.Outbursts and geological structures in coal mines.A Review.Int.J. Rock Meth.Min.&Geomech.Abstr.1981(18)

An analysis of the distribution characteristics of tectonic soft coal in C13-1coal seam of Huainan coal mine area and its main control factors

Meng Zhongze1,Liu Mingju2,Meng Lei2,Liu Yanwei2,Li Bo2

(1.School of Mechanical Engineering,Huazhong University of Science Technology,Wuhan,Hubei province 430074,China 2.Hebi Coal Co,Henan Coal&Chemical Group,Hebi,Henan province 456030,China; 3.Technical Research Center for Coal Mine Work Safety,Henan Polytechnic University,Jiaozuo,Henan province 454000,China)

孟中澤 (1963-),男,河南濮陽人,華中科技大學(xué)博士,河南煤化集團(tuán)鶴煤公司黨委書記,教授級高工,主要從事煤礦安全管理方面的研究工作。

(責(zé)任編輯 張毅玲)

教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃(NECT-07-0257),教育部長江學(xué)者和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)發(fā)展計(jì)劃 (IRT0618),河南省杰出人才計(jì)劃 (084200510002),國家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃 (973)項(xiàng)目 (2005CB221501)

P618.11

B