近距離煤層回采巷道布置方式的數值模擬研究

馬甲年,安里千,蔡光順,石 鵬,王明光

(1.中國礦業大學(北京),北京 100083;2.山西焦煤集團中興煤業公司,山西 交城 030500)

近距離煤層回采巷道布置方式的數值模擬研究

馬甲年1,安里千1,蔡光順2,石 鵬1,王明光1

(1.中國礦業大學(北京),北京 100083;2.山西焦煤集團中興煤業公司,山西 交城 030500)

中興礦2200下工作面是該礦極近距離煤層組布置在下層煤中的首采工作面,本文對2200下工作面尾巷提出了三種布置方案,并采用FLAC3D軟件對這三種方案模擬,再現了在2號煤層采空的條下,2200下工作面回采對尾巷的影響過程,分析了尾巷周圍煤、巖體應力場、位移場的時空演化特征,研究了煤柱的破壞機理,確定了合理的布置方案。

近距離煤層;數值模擬;巷道布置;煤柱

中興煤礦2號煤層與4(4+5)號煤層間距僅3 m左右,層間巖性為泥巖、砂質泥巖。其中二采區2號煤已采完,即將開采4(4+5)號煤層。2號煤厚0.78~2.26 m,平均 1.17 m,煤層結構簡單,不含夾矸,為全井田穩定可采煤層。4(4+5)號煤層,煤厚1.8~2.2 m,平均厚 2.0 m,含夾矸 1~2層,結構簡單,井田大部分穩定開采,屬中灰低硫的優質焦煤。2200下工作面是4(4+5)號煤層首采面,設計為一次采全高工作面,走向長度1 020 m,傾斜長度145 m;其上部為2200工作面,已于2003年回采完。

1 問題的提出

在近距離煤層開采過程中,下層煤回采巷道周圍的煤、巖體,在巷道開挖前已經受到上部煤層開采過程的影響,引起煤柱周圍煤、巖體的應力重新分布,受載條件復雜[1];受上煤層開采動壓的影響,下煤層回采巷道兩幫煤體與頂板之間層面上的粘結系數及內摩擦角要比受影響前小,整體力學力能變差[1]。下層煤回采巷道頂板受到破壞,整體性差,具有明顯的非連續性介質碎裂體或塊裂體的性質,不易形成穩定結構[2]。

目前,2200下工作面運輸巷已經掘完,其布置方式相對于2200工作面運輸巷內錯3.4m,巷道掘進過程的礦壓觀測結果表明:頂板下沉、底鼓現象嚴重,起底厚度達200mm,部分地方出現二次底鼓現象,累計底鼓厚度達800mm,大量棚梁被壓彎,礦壓顯現十分強烈,嚴重影響著巷道的正常掘進,威脅礦井的安全、高效生產。

因此,有必要研究在2號煤層已經采空的條件下,對4(4+5)號煤層回采時巷道圍巖的應力分布規律和破壞機理進行研究,優化材料巷和尾行之間的煤柱尺寸,探求4(4+5)號煤層回采巷道的合理布置方式。這樣既可以節約支護成本又可以提高煤炭資源回收率。

2 尾巷布置方案

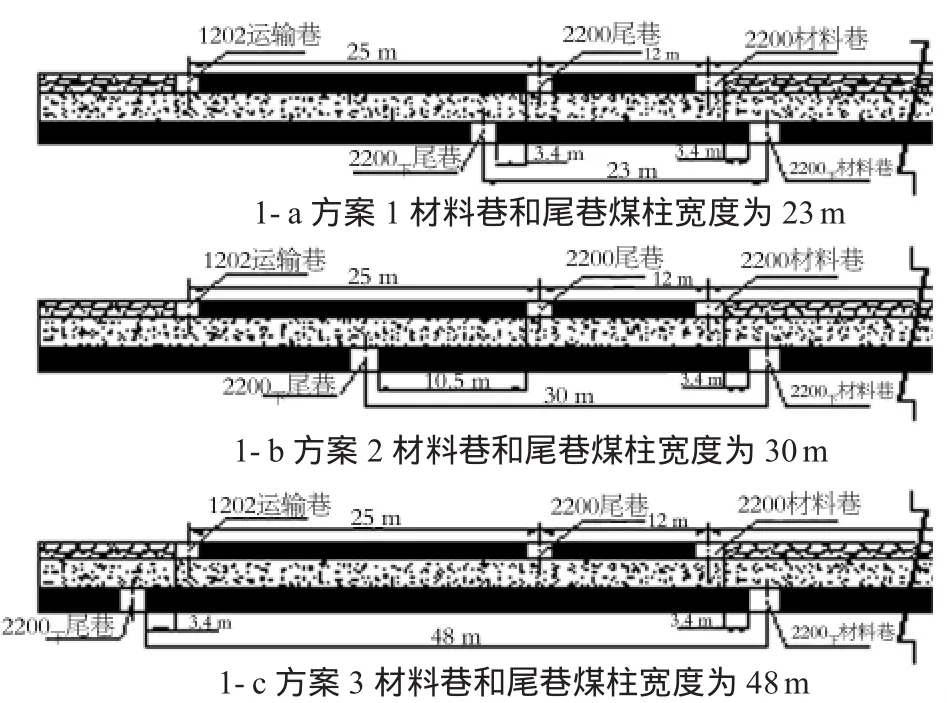

針對中興礦的實際情況,在總結現場調研資料的基礎上,對2200下工作面材料巷和尾巷提出了以下三種布置方案。

方案1:2200下工作面材料巷和尾巷煤柱留設23m,即尾巷布置在2200工作面尾巷外錯3.4m的位置。見圖1-a。

方案2:2200下工作面材料巷和尾巷煤柱留設30m,即尾巷布置在2200工作面和1202工作面順槽煤柱的中間位置,見圖1-b。

方案3:2200下工作面材料巷和尾巷煤柱留設48m,即尾巷布置在1202工作面順槽內錯3.4m的位置,如圖1-c。

3 模型的建立

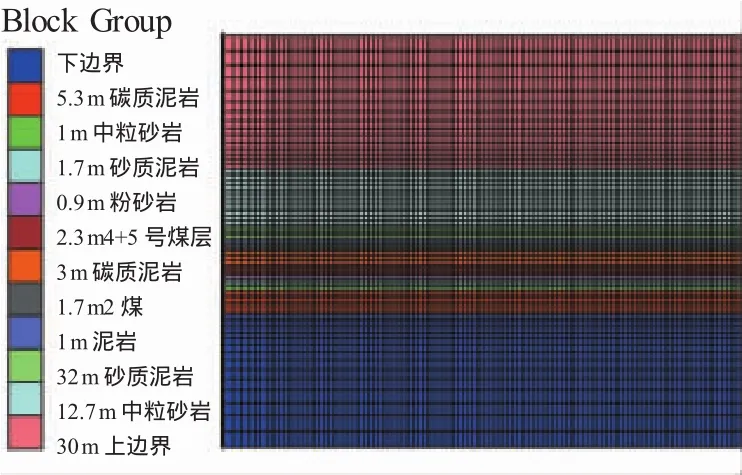

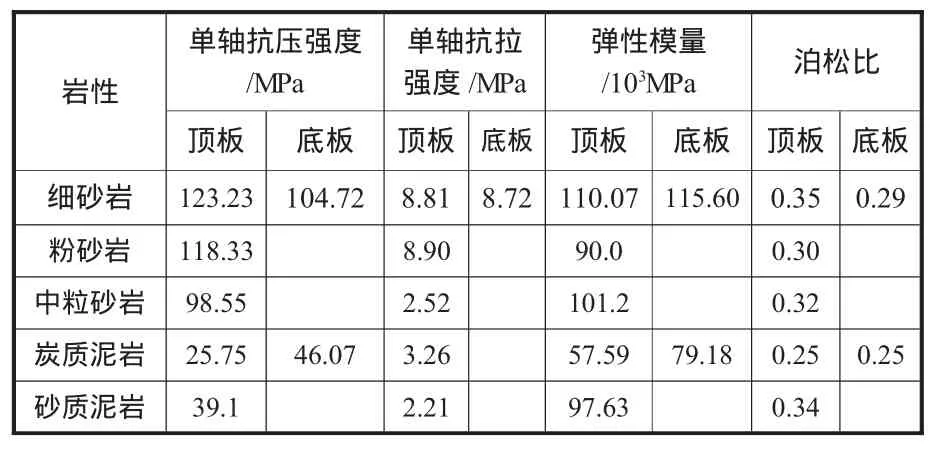

以中興礦煤巖地層的實際賦存狀況為依據,建立FLAC3D平面應變數值模型(見圖2),計算模型的煤、巖物理力學參數[3,4]見表1,模型長×寬×高為290m×2m×92m,考慮到邊界效應的影響,模型上下各取30m的邊界,左右取40m的邊界。模型上部為應力邊界,即模型的上覆巖層重力以均勻分布的外荷載代替,施加17MPa的垂直方向原巖應力,水平方向的原巖應力6MPa[3,4],重力加速度為9.81 m/s2,其余邊界均為位移固定邊界。采用摩爾-庫侖本構模型,大變形模式。

圖1 尾巷方案對比圖

圖2 FLAC3D平面應變數值

表1 圍巖力學指標

4 模擬結果分析

4.1 煤柱應力場演化特征

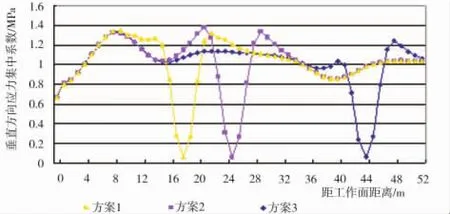

受2200下工作面回采動壓的影響,煤柱應力的重新分布,不同的尾巷布置方式,其兩側所形成的集中應力大小和位置不同。以距2200下工作面距離為橫坐標,尾巷煤柱垂直應力集中系數為縱坐標,得到不同尾巷布置方案時,煤柱垂直應力分布曲線,見圖3。方案1的垂直應力集中系數為1.30,方案2的垂直應力集中系數為1.40,方案3的垂直應力集中系數為1.24,距離煤壁距離均為3m左右。

圖3 不同方案煤柱垂直應力分布曲線

分析認為:方案2的煤柱應力集中系數之所以最大,其主要原因是尾巷上方為實體煤柱,承受上覆巖層的重量,方案1和3的尾巷處在卸壓區內。

煤體開采后,必將引起圍巖之間產生錯動趨勢,形成剪應力,當剪應力大小超過圍巖剪切強度時,巖體將發生剪切破壞,在剪切面上發生錯動[1]。不同尾巷布置時,煤柱剪應力分布曲線,見圖4。方案1中煤柱剪應力集中系數為3.0,方案2中剪應力集中系數為2.4;方案3中剪應力集中系數為2.7。

圖4 不同方案剪應力分布曲線

方案1和方案3中尾巷圍巖剪應力之所以較大,分析其主要原因是尾巷布置在2200工作面順槽開掘所形成的剪應力集中區域中,產生了剪應力疊加。

4.2 圍巖位移場分布

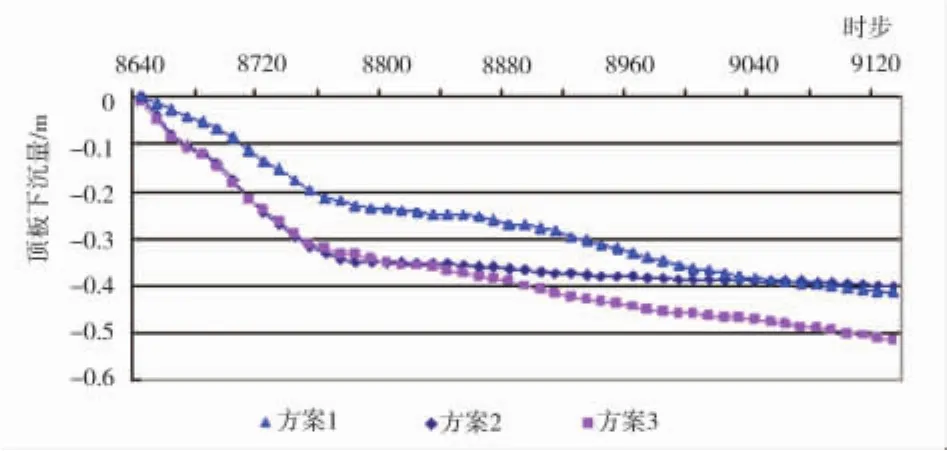

2200下工作面尾巷開掘后,受高集中應力的作用,頂板下沉量逐漸增加,見圖5。在開掘初期,方案2和3中尾巷頂板下沉速度較快,而方案1的頂板下沉速度相對較小,當頂板下沉量達到一定值后,三種方案的頂板下沉量都相對穩定。在2200下工作面回采動壓的影響下,方案2中的頂板下沉量仍然保持穩定,方案1和3的頂板下沉速度急劇增加。方案1,2的頂板位移量要比方案3小。

圖5 不同布置案尾巷頂板下沉量曲線

前面的應力場分析結果表明,方案2的剪應力較小,而方案1和3的剪應力較大,而方案1和3的頂板下沉量也最大,由此可以得出,尾巷圍巖的變形主要以剪切位移為主,在設計支護方案時應加強控制剪切變形。

4.3 煤柱破壞特征

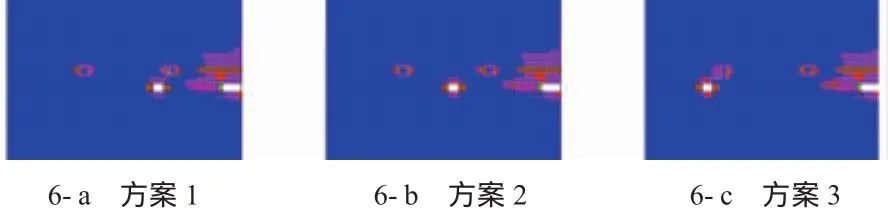

巷道開掘后,必然引起圍巖發生拉伸或剪切破壞,產生松動圈[5]。不同的尾巷布置方式,將產生不同的圍巖破壞特征。從圖6不同方案煤柱破壞特征可知,方案2尾行圍巖破壞范圍約2~3m;方案1和3中,尾巷圍巖破壞范圍呈現出不對稱性,局部破壞范圍可達6~9m。

分析其主要原因是,經過多次開挖影響,尾巷煤柱破壞深度逐漸增加,且方案1和3中,尾巷的頂板是2號煤層的采空區破碎矸石膠結后形成的再生頂板,其強度和穩定性較一般的巖體相差很多;尾巷開挖后,其松動圈與再生頂板溝通,使頂板局部破壞范圍由原來的2~3m增加至6~9m。這種情況必然導致頂板下沉速度加快,支護困難,如果不能及時進行礦壓觀測,實時對礦壓顯現強烈的地方加強支護,很容易發生冒頂事故。

圖6 不同布置方案煤柱破壞特征

5 結語

從應力場分布來看,方案1、3垂直應力較小,剪應力大,方案2的垂直方應力較大,但剪應力最小;從位移分布來看,尾巷的變形主要是由于剪切破壞而產生,方案2的剪切變形最小,且各方案頂板下沉速度呈階段式不同;從煤柱破壞特征來看,方案2的尾巷受2號煤層采空區再生頂板的影響最小;從經濟上分析,方案2比方案3的煤柱尺寸減少18m,可多回收煤炭資源約4.725萬t,可多增加效益約1512萬元。綜合技術經濟分析認為,方案2為最合理的尾巷布置方式。

中興礦現已采用方案2布置尾巷,采掘工程已在進行中,建議應注意頂板的礦壓觀測,特別是遇到地質構造帶時,應根據礦壓顯現情況,實時加強支護。

〔1〕錢鳴高,石平五.礦山壓力與巖層控制〔M〕.徐州:中國礦業大學出版社,2003.

〔2〕張百勝,楊雙鎖,康立勛,等.極近距離煤層回采巷道合理位置確定方法探討〔J〕.巖石力學與工程學報,2008,27(1):97-101.

〔3〕蔡光順.中興礦巖性測試結果在圍巖分類中的應用〔J〕.煤礦開采,2006,11(6):67-68.

〔4〕蔡光順.中興礦區地質力學測試及其結果分析〔J〕.煤礦開采,2007,12(6):22-23.

〔5〕董方庭,等.巷道圍巖松動圈支護理論及應用技術〔M〕.北京:煤炭工業出版社,2001.

Abstract:2200down-working face of Zhongxing mine is the first mining face in the lower layer of the ultra-close distance coal seams.The study proposed three layout schemes for the tail roadway and did the simulation with FLAC3Dsoftware respectively.The study regenerated the condition of No.2 mining-out seam and the influence process of 2200down-working face caving upon the tail roadway.The paper also analyzed temporal and spatial evolution characteristics of coal around tail roadway,stress field in rock mass,and displacement field.We also studied failure mechanism of coal pillar and determined the reasonable layout schemes.

Keywords:close distance seam;numerical simulation;roadway layout;coal pillar

編輯:徐樹文

Numerical Simulation Analysis on Roadway Layout in Close Distance Seams

MA Jia-nian1,AN Li-qian1,CAI Guang-shun2,SHI Peng1,WANG Ming-guang1

(1.China University of Mining and Technology(Beijing),Beijing 100083,China;2.Zhongxing Coal Co.,Shanxi coking coal group,Jiaocheng Shanxi 030500,China)

TD263

A

1672-5050(2010)04-0040-03

2009-12-18

國家十一五計劃“煤礦瓦斯、火災與頂板重大災害防治關鍵技術研究”(2006BAK03B06)項目資助。

馬甲年(1984—),男,山西侯馬人,碩士研究生,主要從事巖土力學與采礦工程方面的研究。