早期康復治療腦卒中后肌肉痙攣療效觀察

范雪梅,杜巨豹

腦卒中后多數患者于1周~2周后開始出現患肢肌張力升高[1],表現為上肢屈肌痙攣模式和下肢伸肌痙攣模式,肌肉痙攣的出現嚴重影響肢體功能的恢復和日常生活能力的提高[2,3],同時也是治療中一個難點。

1 資料與方法

1.1 病例入選標準 符合1995年全國第四屆腦血管病的診斷標準,經頭顱CT確診為首次發病;均存在明顯運動功能障礙但無意識障礙、嚴重失語與認知功能障礙者;無嚴重心、肝、腎等臟器疾病;無惡性腫瘤。

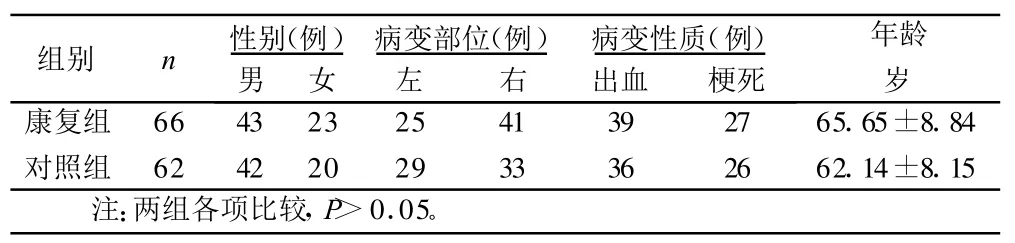

1.2 一般資料 選擇2008年3月—2009年3月入住我院神經內科的腦卒中患者128例,隨機分為康復組與對照組,病歷號末位是奇數的列入康復組(66例),末位為偶數的列入對照組(62例)。兩組一般資料比較無統計學意義(P>0.05)。詳見表1。

表1 兩組一般資料比較

1.3 治療方法 兩組患者均接受神經內科的常規藥物治療。康復組在生命體征平穩48 h就開始早期規范化的康復治療。對照組患者不接受正規康復訓練。康復訓練內容:良肢位的擺放,關節被動活動,翻身,從仰臥位到坐位的轉移,坐位平衡的訓練,抗痙攣手法,肢體運動功能訓練,從坐位到站立位的轉移訓練,站立位平衡訓練,步行訓練等。各項運動每日1次,每次45 min,每周6次。

1.4 評定方法 患肢痙攣程度采用Ashworth(AS)量表[4]評定,肢體運動功能采用Fulg-Meyer量表(FMA)評定,由同一康復醫師對患者進行評估。將Ashworth0-4級評定引用為患者相應的肌張力得分0分~4分。

2 結 果

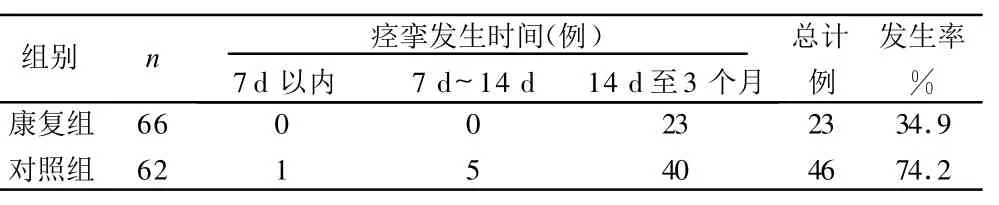

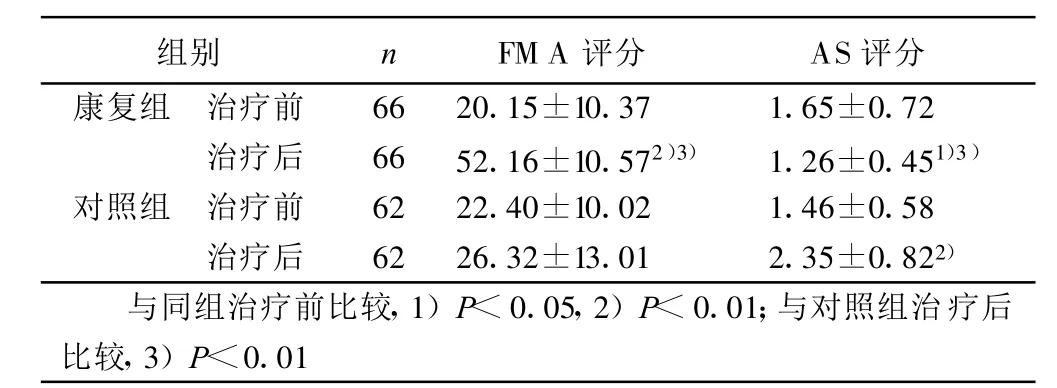

康復組肌肉痙攣發生率為34.9%明顯低于對照組(74.2%,P<0.05),兩組FMA評分、AS評分治療前無統計學意義(P>0.05),治療后康復組優于對照組(P<0.01)。詳見表2、表3。

表2 兩組肌肉痙攣發生率比較

表3 兩組治療前后肌張力和FMA評分比較( ±s)分

表3 兩組治療前后肌張力和FMA評分比較( ±s)分

組別 n FM A評分 AS評分康復組 治療前 66 20.15±10.37 1.65±0.72治療后 66 52.16±10.572)3) 1.26±0.451)3)對照組 治療前 62 22.40±10.02 1.46±0.58治療后 62 26.32±13.01 2.35±0.822)與同組治療前比較,1)P<0.05,2)P<0.01;與對照組治療后比較,3)P<0.01

3 討 論

痙攣是上運動神經元損傷后,中樞神經系統調節運動的能力下降,脊髓中樞興奮性過度釋放,而出現的以速度依賴性肌張力增高、肌肉過度活躍為特征的癥候群[4]。偏癱患者80%~90%有某種程度的肌肉痙攣,也就是說腦卒中患者在其恢復的過程中,偏癱肢體幾乎都要經歷從弛緩期到痙攣期的過渡,如果長時間處于軟癱期不利于癱瘓肢體恢復,而很快出現肌肉痙攣,也同樣會限制偏癱肢體功能的恢復。對腦卒中后肌肉痙攣目前尚無安全有效的治療方法。如口服藥物治療肌肉痙攣的療效多不理想,大劑量服用時會有一定的不良反應;手術治療的療效不持久且有風險;硬膜內巴氯氛治療不適用于局部肌肉痙攣,且易擴散至對其耐受性差的腦部;物理治療可一過性地降低局部的肌張力,但長期的療效仍不肯定[5]。有學者認為卒中后的肌肉痙攣存在干預的窗口期,早治療早恢復[6]。本研究也通過觀察發現早期康復治療肌肉痙攣的發生率(34.9%)和肌肉痙攣程度明顯低于對照組(74.2%),而肢體運動功能的恢復明顯高于對照組。所以早期康復治療就成為預防和緩解肌肉痙攣中的一個重要內容。所謂早期康復治療就是指患者生命體征平穩48 h后就開始康復治療,本研究在腦卒中后偏癱患者的康復治療中不斷地強化Bobath易化技術,盡可能地為患者提供體驗正常肌張力、姿勢和運動的機會,力圖通過輸入正常的運動模式來影響輸出,以促進正常模式形成[7],防止肌肉痙攣發生。

[1]卓大宏.中國康復醫學[M].北京:華夏出版社,2003:770-771.

[2]繆鴻石.康復醫學理論與實踐[M].上海:上海科學技術出版社,2000:1873-1877.

[3]Formisano R,Pantano P,Buzzi MG,et al.Late motor recovery is influenced by muscle tone changes after strok e[J].A rch Physmed Rehabil,2005,86(2):308.

[4]勵建安,王彤.康復醫學[M].北京:北京科學出版社,2002:187.

[5]Rowland LP.Stroke,spasticity and botulinumtoxin[J].N Eng J Med,2002,347:382-383.

[6]McGure JR,Harvey RL.The prevention and management of complications after stroke[J].Phys Med Rehabil Clin Am,1999,10:857-874.

[7]黃松波,呂秀東,董愛琴,等.早期康復對重度偏癱患者運動功能恢復的影響[J].中國康復醫學雜志,2000,15(4):196.